|

|

Популярные авторы:: БСЭ :: Картленд Барбара :: Азимов Айзек :: Борхес Хорхе Луис :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Раззаков Федор :: Грин Александр :: Нортон Андрэ :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: Сделка с дьяволом :: Произносите мое имя с буквы 'С' :: Волшебный сон :: Бек и щедроты шведов :: Я люблю другого :: Основание :: Разрушь преисподнюю! :: Граф Монте-Кристо :: Атлантида под водой :: Большой прощальный поцелуй |

Автобиография: Моав – умывальная чаша мояModernLib.Net / Биографии и мемуары / Фрай Стивен / Автобиография: Моав – умывальная чаша моя - Чтение (стр. 17)

– Но, милый, твой же совсем еще новый! И он стоил

такихденег!

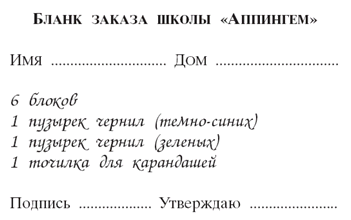

Ладно, родителей я как-нибудь уломаю. А сейчас мне нужно поставить мою черную уродину рядом с его коричневым красавцем. Некоторые ученики украшают портфели своими инициалами – одни классно выжигают их на коже, другие наклеивают буквы из пошлой золотой фольги. Когда я приблизился, он еще стоял у своего портфеля, но смотрел вбок, на толпу школьников, подходивших к капелле с другой стороны. Боже милостивый, неужели его лицо будет вечно отвернуто от меня? Я плюхнул мой портфель рядом с его и вздохнул, шумно, но весело, словно говоря: «Ну вот. Пошло-поехало. Новый триместр. Эхе-хе! Пропади оно все пропадом!» Он обернулся. Он обернулся, чтобы взглянуть на меня. – Извини… Голос, который… он еще не сломался, но в нем присутствовала хрипотца, оберегавшая его от детской писклявости. Если он поет, то альтом. – Нужна какая-то помощь? – Я обнаружил, что произношу эти слова тоном таким веселым, дружеским, чарующим, спокойным и успокоительным, каким никто еще и никогда их не произносил. И я впервые взглянул ему в глаза. Они были синими, не светло-синими, потемнее. Не сапфирово-темными и не слишком яркими. Они были романтически синими. Лирически синими. Они словно переливались через края глазниц, и я тонул в них. – Никак не пойму, – сказал он, – где тут Западный блок. Ну конечно, первый день. Его первый день и первый день моей жизни. – Оглянись назад, – сказал я, дивясь спокойствию своего голоса, силе и уверенности его звучания. – Представь себе Колдиц. Представь Лубянку. Вон он, прошу любить, Западный блок. У тебя там уроки? Сразу после капеллы? Я увидел, как спадают сзади его волосы, почти до воротника, как загибаются их кончики – одни внутрь, другие наружу, – и в уме моем мелькнул образ средневекового мальчика-короля. Под ними льнул к впадине загривка мысок перекрещивающихся волос посветлее. «О, Иисус, помоги мне, – мысленно прохрипел я. – Помоги мне, Иисусе Христе». Он обернулся и снова взглянул на меня. Да, роста он был ниже среднего. Невысокий, но не хрупкий. – А входить надо вон в ту дверь, так? – Какую сладкую, сладкую, как жженый сахар, хрипотцу порождает его горло. Помоги мне не плюхнуться в обморок, молил я. И, посмотрев, куда он указывает, кивнул. Одно только то, как он поднял руку, заставило нечто, замурованное во мне, рвануться и забиться в груди, просясь на свободу. – У кого урок? – спросил я. – У Финча. Дж. С. Финч, так? – Ух ты! Немецкий или французский? – Французский. – Угу, а я у него немецкий учу. Тебе повезло – вот все, что я могу сказать… – Какой он? Я видел, как в глазах его медленно поплыло облачко сомнения и страха, и отметил, с радостью, большей всех радостей, что моя улыбка рассеяла это облачко. – Да ничего, он в порядке. Орет, вопит, ругается, но в порядке. Ты ведь из «Редвудса», верно? – Откуда ты знаешь? В быстроте и прямоте этого вопроса проступил намек едва лине на дерзость. Спрашивая о чем-либо старших, новенькие обычно экают, мекают и просят прощения. Но меня его живость обрадовала. В ней не было развязности. Только… прямота. Один человек задает вопрос другому человеку. Ему захотелось узнать, откуда я знаю. Вот он и спросил. Я повел головой в сторону его рюкзачка, по темно-синей, как того требовали правила, ткани которого шли тускло-красные, цвета давленой клубники, полоски. – Цвета твоего Дома, – сказал я и, переведя взгляд много дальше, прибавил: – Видишь то здание? С желтыми трубами? Это «Феркрофт», в котором… Кто-то с силой хлопнул меня по спине: – Фрай, сатанинское ты отродье, тебе известно, что нас с тобой включили в один латинский класс? Ганн из «Скул-Хауса»: почитает себя за интеллектуала и остроумца. Я презирал его всей душой, так человек не переносит тех, кто слишком похож на него, – ему в их обществе неуютно. – Но я считал, что попаду в класс лучших! – с поддельным ужасом воскликнул я. – Кто же это меня к малоумкам сослал? Черт! Онуслышит этот дурацкий выпад да дурацким его и сочтет. А меня сочтет заносчивым наглецом. Я слегка полуповернулся к нему, но он уже ушел. Я повернулся полностью и успел увидеть, как он сворачивает за угол, направляясь к задней двери Капеллы. – Так мы, выходит, влюбились? И откуда же оновзялось? – Кто – оно? – О господи, Фрай, – с ухмылкой омерзительного превосходства ответил Ганн. – Для такого прекрасного лжеца ты врешь на редкость неубедительно. В Капелле мы рассаживались по Домам. Место, которое занимал тот или иной Дом, в каждом триместре менялось. В этом«Феркрофт» располагался на задах, а «Редвудс» впереди. Я уселся между Джо и Ричардом Фосеттом и начал обшаривать взглядом далекие затылки, отыскивая его. Он сидел между двумя мальчиками – шатеном и таким же блондином, как он. Оба были немного выше его. Но я все равно узнал бы его. Даже если б сейчас я увидел этот затылок впервые, в двадцати рядах от меня, – эту золотую головку, уменьшенную расстоянием до размеров шестипенсовика, – я бы ее узнал. Да, но как же его зовут? Господи, как мне выяснить его имя? А если у него с именем что-то не так? Вдруг он носит имя совсем заурядное, наподобие Ричард, или Саймон, или Марк, или Роберт, или Найджел? Как это было бы скучно! Если же его зовут Нэйлом, или Кеннетом, или Джеффри – смогу ли я это вынести? И что, если он, да поможет ему Господь, зовется Стивеном? Собственное имя я всегда ненавидел. Впоследствии я и смирился, и взбодрился, потому что его дал своему герою Джеймс Джойс и потому что такое же носили Стивен Теннант и Стивен Спендер, однако в то время считал его глупым, лишенным всякого стиля, именем, которое может принадлежать только мальчишке, да и мальчишке-то ничуть не интересному. А ведь он может носить и имя банальное, из тех, что вызывают ухмылку, заставляют считать человека пустым местом. Он может оказаться Рупертом, Джулианом, Криспином, Тимом или, оборони Боже, Майлзом, Джайлсом, а то и Пирсом. Я перебрал имена, которые готов был стерпеть. Бен – почти хорошо, равно как Чарльз, Томас, Джеймс или Уильям. Джонатан? Хм… Джонатан – ничего, хоть уже и у самой границы терпимого. Натан – тут, пожалуй, небольшой перебор. Даниэль и Сэмюэль меня бы устроили, равно как Питер, Кристофер и Джордж, а вот Пол ни в какие ворота не лезет. С Фрэнсисом невозможно смириться и на секунду, а Фредерик – просто-напросто слишком глупо, чтобы о нем говорить. Родерик, Александер или Хью, пожалуй, сойдут, если, конечно, он шотландец. Дональд не интересен, Хэмиш – это немного слишком, а Йен попросту ужасен. Дэвид? Что же, приемлемо, решил я. С Дэвидом жить можно. Но опять-таки, как указывал еще Берти Вустер, у крестильной купели временами творится черт знает что – вдруг его родителям моча ударила в голову и они выбрали Хилари, Вивиана или Ивлина? А может, у него имелся богатый дядюшка, к которому следовало подольститься, и бедолага, войдя в сознательный возраст, обнаружил, что его окрестили Эвереттом, Уорвиком, Хэдлеем или Понтоном? И ведь были еще Грэмы, Норманы и Родни. Невозможное дело. Джастин, Дэмиэн и Тристрам. Нет! Тысячу раз нет. С другой стороны, когда солнечный свет пролился сквозь окно и осветил его волосы – ослепительно, так что все остальные мальчики исчезли из виду, – мне подумалось, что он способен преобразить любое имя, сделать его священным, так же, как преобразил и освятил свою школьную форму, портфель, рюкзачок. Да окажись он хоть Деннисом, или Терри, или Невиллом, или Кейтом, имена эти каким-то образом возвысятся над обыденностью. Может, он даже с Гэвином сумеет что-нибудь сделать. Служба пронеслась в туманной мути таких размышлений, потом мы спели школьный гимн, предназначенный для первого утра триместра: Ряд за рядом мы снова встаем, Собравшись со всех концов света. При исполнении первой строки всю школу внезапно поражала приятная картавость, так что мы, вставая гад за гадом, начали в предписанном порядке выбираться наружу, и, когда я отыскал свой портфель, он уже ушел, ушел в Западный блок, навстречу опасностям Финча и французского языка. Когда я снова увижу его? И как я смог бы свидеться с ним на срок, дольший нескольких мимолетных секунд? Вам, может быть, невдомек, насколько затруднено было в то время любое подлинное общение между мальчиками разных лет, состоящими в одном и том же Доме. А уж дружба мальчиков из разных Домов… в общем, живи он на Луне, хуже не стало бы. Я со вздохом окинул взглядом Западный блок и окна классной комнаты Финча, подобрал мой кошмарный, кошмарный черный портфель и отправился на сдвоенный урок английского. As flies to wanton boys are we to the gods; They undo us for their sport. С таким неслыханным остроумием переврал я в то утро цитату. Стоуксу хватило снисходительности, чтобы улыбнуться и сказать, что я обратил шекспировскую ритмику черт знает во что. Я не без ядовитости заявил, что оригинал весьма далек от ритмического совершенства. И высказал мнение, что Шекспиру не хватило храбрости написать Asflies towan tonboys arewe toGod; Hekills usfor hissport. На это Стоукс совершенно справедливо ответил, что, переведя Бога в единственное число, Шекспир не только нажил бы неприятности с цензурой, но и разрушил бы как языческую атмосферу пьесы, так и весь ход мысли Глостера, не говоря уж о несоответствии единственного «Бога» множественным людям, – или я предпочел бы, чтобы Шекспир написал очевидную несуразность: As flies toa wanton boy are we to God — мне этого хочется? Я снизошел до признания, что старина Шекспир, возможно, все-таки дело свое знал, и урок пошел дальше, а я получил возможность погрузиться в размышления. Куда он отправится на утренней перемене? В Верхний буфет или в Нижний? Может, кто-нибудь расскажет ему о фантастических пирожных «Наполеон», которые можно получить у Ланчберри? И я направился туда и, войдя в буфет, обозрел все светловолосые головы. Судьба бывает доброй к влюбленным – на свой жестокий, небрежный манер. Что до богов, так люди для них действительно мухи. Они наставляют на нас увеличительные стекла, хохочут, когда солнечные лучи, собравшись в точку, сжигают нас так, что мы лопаемся; они топчут нас, давят, бьют и собирают в баночки, чтобы скормить своим любимым рептилиям. Я увидел его сходящим по ступеням, которые вели в Нижний буфет. Он разговаривал с мальчиком из своего Дома. С мальчиком, которого я знал! С Ником Осборном, мы с ним состояли в одной группе немецкого языка, мне он всегда казался занудой, однако сегодня я мгновенно решил, что он – мой лучший друг. Я тоже стал проталкиваться вниз, не глядя, кого толкаю, не слыша ругательств, не ощущая пинков и тычков, которые получал в ответ. – Осборн! – крикнул я. Он обернулся. Они обернулись оба. – О, Фрай, – сказал Осборн. – Это мой брат, – прибавил он, с ленцой указав на мое божество. Его брат. Его брат! Его-брат-его-брат-его-брат. – Привет, – сказал я небрежно, но вежливо, как человек, которому кто-то из друзей представляет ничего не значащего младшего брата. – А, ну да, – продолжал я. – Это ведь ты отправился нынче утром на урок к Финчу? Он смущенно улыбнулся и кивнул, – похоже, довольный тем, что я запомнил его, одного из столь многих. – Вот-вот, Финч, – подхватил Ник, – я как раз говорил Мэтью, чтобы он не обращал на Финча внимания. Стало быть, Мэтью. Мэтью Осборн. М. О. Мой Обожаемый, Мой Один-навсегда, Мой Ослепительный, Магический Объект. Мэтью. Разумеется, Мэтью, так я и знал. Кем же еще он мог быть? Смешно даже думать, что его могли звать иначе. Мэтью. И всегда был Мэтью. – Ну, в общем, так, – продолжал Ник. – Это Нижний буфет. Нам полагается держаться этой стороны. За перегородку заходят только ученики пятых и шестых классов. Пока, Фрай, – бросил он через плечо и начал протискиваться с братом сквозь толпу учеников. Какой шаг вперед – и как быстро. Брат Ника Осборна. Хорошо. Перегруппировались. Думаем. Думай, дружок, думай. Что нам нравится в Нике Осборне? Не многое. Он умен. Это мы готовы признать. Но спортивен. Очень и очень спортивен. А мы спортсменов не любим. Чем он увлекается? Как мне с ним подружиться? С Ником я поближе сойтись могу, это пожалуйста, он одних со мной лет, да к тому же и не очень красив, и, значит, судачить на наш счет никто не станет. Постой. Но как же они могут быть братьями? Ростом Ник примерно с меня – да еще и бреется, пусть даже раз в неделю. У него темные, немного сальные волосы. Не урод, далеко не урод, но разве могут они происходить от одних и тех же родителей? Впрочем, нет, что-то в них такоеприсутствует, в облике, в выражении лиц, в манере слегка наклонять, оборачиваясь, голову. Общей для них обоих. И глаза у Ника тоже синие, пусть в них и отсутствует ляпис-лазурь. Обычные синие глаза. После полудня, на уроке немецкого, я нарочно устроился рядом с Ником и принялся его окучивать. А вернувшись после ленча в «Феркрофт», в мой кабинет, посидел и подумал. От спортивных занятий я был, благодарение астме, чудотворно и триумфально избавлен самое малое на неделю: после сильного приступа этой болезни, случившегося под конец августа, сразу вслед за тем, как мне исполнилось четырнадцать лет, домашний наш доктор снабдил меня козырем – не допускавшей двоякого истолкования запиской. Я достал из письменного стола «блок» и стал записывать то, что знал наверняка. Его зовут Мэтью. Мэтью Осборн. Он из «Редвудса», как и его брат. Мэтью Осборн (Р).С промежуточным инициалом разберемся позже. Осборн М. Дж.? Нет, брат зовется Осборн, Н. Ч. Р., стало быть, и у Мэтью, скорее всего, два промежуточных имени. Осборн, М. П. А.? Мэтью Питер Александер, к примеру? Вполне возможно. Осборн, М. С-Дж. Г.? Мэтью Сент-Джон Георг. Тоже может быть.Самое главное – выяснить почему. Почему он сделал со мной то, что сделал? Я записал этот вопрос. И что. Что именноон со мной сделал? Этот вопрос я записал тоже. И как. Как он сделал то, что сделал со мной? Я начал записывать это и вдруг сообразил, что у меня получается подобие текста для песенки. Не так чтобы очень возвышенно. «Как ты делаешь то, что ты сделал со мной…» Банально. Не делай этого, не делай. Это я перечеркнул. Перечеркнул все, смял лист бумаги, разодрал его в мелкие клочья и начал заново. В «Лжеце» я рассказал обо всем случившемся коротко и насмешливо, вот так: Написать это почти двадцать лет спустя было не так уж и трудно, и все же, составляя эти слова – семь лет назад, в 1990-м, – я поеживался, ощущая вину за мою теперешнюю надменность, за небрежную умудренность, за то, как хорошо я знаю себя прежнего, остроту моих чувств и глубину смятения. «Два мучительных триместра потребовалось ему» – что ж, полагаю, этим пяти словам присуща достойная честность и краткость. Вот где никакимплеоназмом и не пахнет. В вековом искусстве кино существует один такой избитый вопрос: какую самую дорогую для постановки сцену можно описать наименьшим количеством слов? Насколько мне известно, победителем, вошедшим в действительно существовавший сценарий, все еще остается следующее: Два флота сближаются.«Два мучительных триместра» – это, вероятно, мое равноценное достижение в области экономии эмоциональных средств.Сознанию моему, работающему с мучительной медлительностью, когда возникает необходимость уяснить некую сокровенную правду или разобраться в том, что я ощущаю, потребовалось немалое время, чтобы освоиться с чувством, охватившим меня в единый миг. Я влюбился. Замечательно. Хорошее, пригодное для употребления слово. Допускающее понимание и перевод на другой язык. Взгляды, которыми под аккомпанемент струнных вечно обмениваются на экране снятые немного не в фокусе мужчина и женщина, и вправду не лишены смысла. Это мне усвоить по силам. И я записал в тот первый день: Я люблю Мэтью Осборна.Я инстинктивно сознавал: это означает, что все изменилось. НаписатьЯ люблю Мэтью Осборна -это совсем не то же, что написатьЯ люблю ПарижилиЯ люблю пиццу.И потому я добавил:Все изменилось.И все-таки, зная, что «все изменилось», я не понимал еще, что все– все, что существует на свете, – действительно, истинно, подлинно и положительно изменилось– стало иным, другим, и это уже необратимо.В конце концов, расписание занятий осталось прежним: все тот же немецкий в четыре и математика в четыре пятьдесят, та же военная подготовка по пятницам, вечернее богослужение по субботам, все те же «Воскресные В». Этим вечером мы с Джо собирались прикинуть, как нам украсить наш кабинет, – и ничего тут не изменилось. Плац за окном остался все тем же плацем. Пластинки на моей полке – теми же пластинками. Я смял и этот листок бумаги и стал смотреть в окно.

5

|

|||||||