|

|

Популярные авторы:: БСЭ :: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Чапек Карел :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Лондон Джек :: Толстой Лев Николаевич Популярные книги:: Рагнарёк :: Скандальная леди :: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Бегущая по волнам :: Неучтивый церемониймейстер Котсуке-но-Суке :: Отречение :: Ассистенты :: Опаловый кулон :: Авитаминоз |

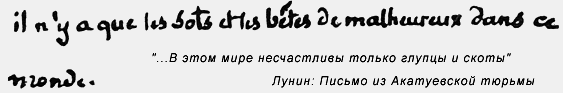

ЛунинModernLib.Net / Биографии и мемуары / Эйдельман Натан / Лунин - Чтение (Весь текст)