|

|

Популярные авторы:: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Горький Максим :: Грин Александр :: Борхес Хорхе Луис :: Чехов Антон Павлович :: Лондон Джек :: Лесков Николай Семёнович :: БСЭ :: Картленд Барбара Популярные книги:: Красотка :: Я буду матросом :: Сицилийский специалист :: Дюна (Книги 1-3) :: Паштет из гусиной печенки :: Летняя ночь :: Григорий Распутин-Новый :: The Boarding House :: О вреде пьянства :: Последний вопрос |

СОЛДАТЪ - Гражданская война в России 1917-1922. Красная АрмияModernLib.Net / Публицистика / Дерябин Александр / Гражданская война в России 1917-1922. Красная Армия - Чтение (стр. 2)

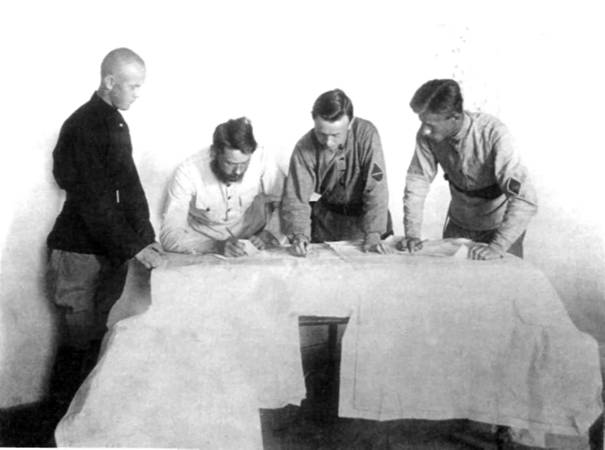

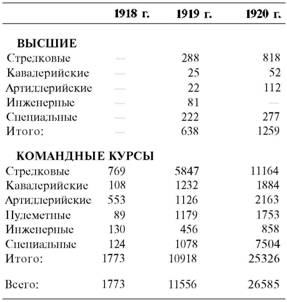

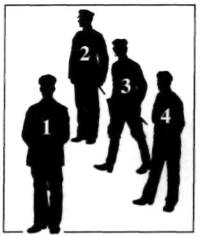

Стандартная форма РККА после 1921 г. Сперва, по мере создания РККА на основе добровольного комплектования, необходимости в установлении новых знаков различия и отличия не было. Однако уже весной 1918 г. военный комиссар Московского военного округа Н.А. Полянский предложил ввести в качестве отличительного знака военнослужащих первых частей РККА новый символ — красную звезду. Эта эмблема была введена приказом Наркомата по военным делам от 19 апреля 1918 г. в качестве нагрудного знака для всего личного состава РККА. Ношение ее было подтверждено приказом Реввоенсовета Республики (РВСР) за № 310 от 7 мая того же года, а окончательно она утверждена в июле 1918 г. решением V Всероссийского съезда Советов. Согласно статье в газете ВЦИК «Красная Звезда» (1918 г.), красная звезда символизировала борьбу трудящихся за освобождение «от голода… войны, нищеты и рабства», являлась эмблемой «рабоче-крестьянской Советской власти, защитницы бедноты и равенства всех трудящихся». Разъясняя этот символ, Военный отдел ВЦИК издал специальную листовку с изображением звезды. В ней, между прочим, говорилось: «…Эта красная звезда — знак рабоче-крестьянской Красной Армии, защитницы всех трудящихся, всей бедноты. Ты видишь на красной звезде молот и плуг. Знаешь, что это? Молот и плуг означают единение городского рабочего и деревенского пахаря, заключивших союз, чтобы до последней капли крови защищать свою землю и волю, свою рабоче-крестьянскую власть и социалистическое Отечество от врагов и палачей трудового народа…» Эта эмблема представляла собой венок из лавровой и дубовой ветвей, на которые была наложена покрытая красной эмалью большая пятиконечная звезда. В центре нее помещались перекрещенные плуг и молот. Знак имел различные размеры, его носили на шинелях, гимнастерках, френчах или в петлице гражданской одежды на левой стороне груди — по большей части, красные командиры. Однако практика сразу же показала, что знак на груди был недостаточно заметен из-за ремней амуниции. И 29 июля 1918 г. приказом Народного комиссара по военным делам Л.Д. Троцкого был установлен значок-кокарда для ношения на головных уборах красноармейцев и командиров. Значок-кокарда из желтой меди являлся несколько выпуклой, покрытой красной лаковой краской пятиконечной звездой с выштампованными в центре нее скрещенными молотом и плугом; последние были желтыми, так же как и окантовка самой звезды. Стандартный размер значка-кокарды — 36 мм, однако существовали звезды как большего, так и меньшего размера. Тем не менее появление этой эмблемы далеко не всеми было воспринято с одобрением. Так, 11 февраля 1919 г., на конференции 2-й Советской (Украинской) дивизии начальник ее политотдела И.И. Минц (впоследствии он стал видным советским историком революции и Гражданской войны) отмечал, что «крестьянская молодежь полна предрассудков против „коммуний“, против новой „кокарды“ — красноармейской звезды…». Небезынтересным, хотя и курьезным, является также мнение об этой эмблеме некоего М. Когана, высказанное им в статье «Заслуги еврейства перед трудящимися», опубликованной в харьковской газете «Коммунист» 12 апреля 1919 г., № 72: «…Символ еврейства, веками борющегося против капитализма, стал и символом русского пролетариата, что видно хотя бы в установлении „Красной пятиугольной звезды“, являющейся раньше, как известно, символом и знаком сионизма — еврейства. С ним — победа, с ним — смерть паразитам-буржуям…» К сожалению, этот знак, откровенно пропагандирующий идеи большевизма, до сих пор представлен на многих эмблемах и даже знаменах нынешних Российских Вооруженных Сил… Помимо строевых частей и соединений РККА существовали и самостоятельные Части особого назначения (ЧОН), которые являлись военно-партийными формированиями и создавались при заводских партячейках, райкомах, горкомах, укомах и губкомах партии согласно постановлению ЦК РКП(б) от 17 апреля 1919 г., чтобы содействовать органам советской власти в борьбе с контрреволюцией, для поддержания порядка и охраны государственных объектов. Они действовали бок о бок с отрядами ЧК и внутренними войсками. 24 марта 1921 г. постановлением ЦК партии — на основании решения X съезда РКП(б) — ЧОН были включены в состав милиционных частей РККА; на декабрь того же года в их состав входили стрелковые, кавалерийские, артиллерийские и бронечасти — всего около 40 тыс. чел. кадрового и более 323 тыс. чел. переменного состава. В 1924-1925 гг. ЧОН были расформированы. Среди знаменитых кавалерийских формирований РККА часто упоминается 5 — я Кубанская кавалерийская дивизия, сформированная приказом РВС 9 — й Кубанской армии от 2 сентября 1920 г. из частей 1 — й Кавказской кавдивизии, Отдельной кавбригады и 1-й Таманской кавбригады под названием Кубанской (с 17 сентября 1 9 2 0 г. — 5 — й Кубанской) кавдивизии. В сентябре, находясь в составе 9 — й Кубанской армии, дивизия вела бои против Армии Возрождения России генерал-майора М.А. Фостикова; в октябре, будучи в составе Группы войск Таганрогского направления и кавгруппы 13-й армии, она дралась против Донского корпуса Русской армии генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля под Бердянском, Мелитополем и Геническом и в составе 3-го конного корпуса в октябре — ноябре того же года принимала участие в Перекопско-Чонгарской операции и занятии Феодосии и Керчи; затем дивизия сражалась с повстанческими отрядами Н.И. Махно в Екатеринославской губернии на Украине. 6 января 1921 г. дивизия была расформирована. ПЕХОТА И КАВАЛЕРИЯ РККА, 1919-1920 гг. 25-я стрелковая дивизия была сформирована 30 июля 1 9 1 8 г. в г. Николаевске под названием дивизии Николаевских полков (с 21 сентября — 1-я Николаевская советская пехотная дивизия, с 25 сентября — 1-я Самарская пехотная дивизия, с 19 ноября — 25-я стрелковая дивизия). В июле 1918-го — январе 1919 гг. дивизия под командованием СП. Захарова и Г.К. Восканова в составе 4-й армии Восточного фронта вела бои с войсками Народной армии Комуча, чехословаками и уральскими казаками в Заволжье, 7 октября захватила Самару, а 24 января 1 9 1 9 г. — Уральск. Находясь в составе 1-й армии, дивизия, которой командовал тогда М.Д. Великанов, 11 марта заняла Лбищенск, затем, уже под командованием В.И. Чапаева, участвовала в Бугурусланской (апрель — май), Белебейской (май), а также Уфимской (май — июнь) операциях — в трех последних она входила в Туркестанскую армию. За Уфу все 9 полков дивизии и 25-й кавалерийский дивизион были награждены Почетными революционными Красными Знаменами ВЦИК. В июне — июле, будучи в составе 4-й армии, дивизия приняла участие в деблокировании Уральска.  Командир бронепоезда № 75 «Лейтенант Шмидт» А. Зайцев, 1919 г. На рукаве— нерегламентированный самодельный знак: на вырезанную красную звезду наложены две эмблемы старой русской армии — бронепулеметных и артиллерийских частей. Красноармейский знак имеет внизу перекрещенные орудийные стволы — погонный спецзнак Российской Императорской армии.  Командный состав бронечастей Туркестанского военного округа, 1919-1920 гг. На рукавах видны различные варианты нашивок бронечастей РККА, сделанные на основе автомобильных и бронепулеметных знаков бывшей Российской армии. После смерти 5 сентября в Лбищенске начдива Чапаева дивизия 4 октября стала именоваться 25-й стрелковой имени В.И. Чапаева дивизией. 5 января 1920 г., возглавляемая И.С. Кутяковым, она заняла г. Гурьев. В мае 1920 г. дивизия была переброшена на Юго-Западный фронт, где в составе 12-й армии участвовала в Киевской операции (май — июнь), в августе ее кавалерийские части отбили у поляков Ковель, а затем дивизия дралась на р. Западный Буг. С октября по апрель 1921 г. дивизия под командованием В.И. Павловского находилась в Киевском военном округе, в районе Казатина, Бердичева и Житомира, ведя бои местного значения с антибольшевистскими партизанами и уголовными бандами. Кавалерийский полк РККА являлся организационно самостоятельной тактической и административно-хозяйственной единицей. Кавполки входили как в состав стрелковых дивизий, так и в кавалерийские дивизии и отдельные кавбригады. Согласно штату, введенному приказом Наркомвоена в апреле 1918 г., кавполк пехотной (впоследствии стрелковой) дивизии состоял из 4 эскадронов (872 чел.), полковых команд: конно-пулеметной, связи и хозяйственной, а также постоянного состава полковой школы. В ноябре эти полки были упразднены, и вместо них в стрелковых дивизиях был введен отдельный кавдивизион из двух эскадронов. В июле 1919 г. в штат стрелковой дивизии вновь был включен 4-эскадронный кавполк (915 чел.). В августе 1918 г. был объявлен штат кавполка (4 эскадрона), входившего в кавдивизию стратегической конницы, — в нем должно было насчитываться 1105 чел.; новым штатом в декабре численность его была увеличена до 1152 чел. (в каждом эскадроне — 210 чел.). В феврале 1921 г. в кавполк был введен конно-пулеметный эскадрон, а каждый из 5 эскадронов (вместо прежних четырех) насчитывал теперь 176 чел. Однако все эти регламентированные штаты не всегда соблюдались… Отдельный интернациональный кавполк был сформирован в апреле — мае 1919 г. в Нижнем Новгороде как кавалерийское подразделение пехотного полка имени III Интернационала. Летом оно было переброшено в Киев, где планировалось сформировать интернациональную дивизию (однако была создана лишь 1-я интернациональная стрелковая бригада С. Частека). Здесь в июне был сформирован 1-й Отдельный интернациональный кавдивизион под командованием И. Хорвата в составе 4 эскадронов, взвода станковых пулеметов, 2 легких артбатарей и отрядов — связи и саперного. Он вошел в 1-ю интернациональную бригаду. Позднее, в Умани, дивизион развернулся в Отдельный интернациональный кавполк и в составе 1 2 — й армии участвовал в боях под Жмеринкой и Проскуровым, в августе — октябре — в районе Фастова и Киева, на нежинском и черниговском направлениях. В ноябре полк был отправлен в Казань, а в январе 1920 г. расформирован.  Автобронетанковый отряд особого назначения, 1920 г. У чинов отряда — цветные парадные фуражки технических частей старой армии: темно-зеленая тулья, черный околыш, 3 красные выпушки (1 — на тулье и 2 — на околыше).  Командиры бронечастей РККА у британского танка Мк-5, 1920 г. (РГАКФД). У одного из них — нестандартная гимнастерка с красным воротником, нагрудной планкой и обшлагами. Для борьбы с повстанцами Н.И. Махно красное командование в районе села Павловка Херсонской губернии 4 октября 1920 г. сформировало Отдельную сводную Заволжскую бригаду, состоящую из 1 — г о Заволжского стрелкового и Заволжского гусарского полков. Последним командовал бывший кавалерийский офицер Ватман. В начале 1921 г. в бою под Балаклеей бригада понесла значительные потери, и, как отмечал участник Гражданской войны и известный советский писатель И.В. Дубинский, махновцы «содрали с убитых и раненых кавалеристов новенькие, из яркого сукна галифе. Но не долго в них щеголяли…» Вскоре бригада была пополнена, и 18 марта 1921 г. ее переформировали в Сводную Заволжскую дивизию, а 19 мая — в Отдельную Заволжскую бригаду. АВИАЦИЯ И СЛУЖБА ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ РККА, 1918-1922 гг. Рабоче-Крестьянский Красный воздушный Флот (РККВФ) делился на авиацию и воздухоплавание. Его строительством руководило образованное 24 мая 1918 г. Главное управление РККВФ, а руководство на фронтах с сентября того же года осуществлялось Полевым управлением авиации и воздухоплавания Действующей армии. Основными организационными единицами РККВФ являлись авиационные отряды из 6 самолетов каждый, входившие, в свою очередь, в авиадивизионы (по 3 авиаотряда) — главным образом, истребительные. Авиаотряды зачастую сводились в авиагруппы, используемые на решающем направлении действий сухопутных войск. Существовала также и морская авиация, с марта 1920 г. подчиненная Главному управлению РККВФ. Всего за годы Гражданской войны РККВФ имел около 2,3 тыс. самолетов, из которых к концу войны в строю оставалось около 300. Слаженность и четкость работы службы военных сообщений играли весьма важную роль в ходе Гражданской войны. 28 ноября 1918 г. декретом СНК на железных дорогах вводилось военное положение, а все железнодорожные служащие считались военнообязанными. На железные дороги назначались чрезвычайные военные комиссары, утверждавшиеся Реввоенсоветом Республики. В 1918 г. военные перевозки составляли 6,9 тыс. эшелонов, в 1919 г. — 12 тыс., а в 1920 г. — 21 тыс. эшелонов. НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ АРМИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ (НРА ДВР), 1920-1922 гг. После поражения белых армий адмирала А. В. Колчака 22 января 1920 г. Иркутским военно-революционным комитетом из добровольческих и партизанских отрядов, а также воинских частей Народно-Революционной армии Политцентра (бывших колчаковских, перешедших на сторону большевиков) была образована Восточно-Сибирская советская армия (ВССА) под командованием Д.Е. Зверева. Вследствие своей малочисленности 26 февраля армия была сведена в 1-ю Иркутскую стрелковую дивизию. 10 марта ВССА была переименована в Народно-Революционную армию (НРА) Прибайкалья (с середины апреля — НРА Забайкалья). 6 апреля было провозглашено создание марионеточной, целиком зависящей от ЦК РКП(б), Дальневосточной Республики (ДВР), и в середине мая НРА Забайкалья была переименована в НРА ДВР. К 1 ноября в состав НРА входили 1 — я и 2 — я Амурские, 1 — я и 2 — я Иркутские стрелковые и Забайкальская кавалерийская дивизии, Амурская кавбригада и другие части — всего 40,8 тыс. чел., к 1 мая 1921 г. — 1— я Читинская, 2 — я Верхнеудинская, 3 — я Амурская и 4-я Благовещенская стрелковые и Забайкальская кавалерийская дивизии, 1-я Троиц-косавская, 2 — я Сретенская и 3 — я Хабаровская кавбригады (всего 36,1 тыс. чел.), а на 1 октября 1922 г. — 3 стрелковые дивизии и 1 отдельная кавбригада — всего 19,8 тыс. чел. Части НРА ДВР участвовали в боевых действиях против войск атамана Г.М. Семенова и в боях с Азиатской конной дивизией генерала Р.Ф. Унгерна в Северной Монголии в 1921 г. и в борьбе против Земской Рати генерала М.К. Дитерихса в Приморье в 1922 г. 16 ноября 1922 г. НРА влилась в состав 5-й армии РККА и надела красноармейскую форму одежды и знаки различия.  Группа военных летчиков 1-й Конной армии, 1920 г. На рукавах военлетов — различные варианты эмблем летного и технического состава авиации бывшей Российской Императорской армии. В двуглавые орлы без корон вставлены красные звезды.  Красный военлет В. Назарчук (сидит) со своим техником возле самолета «Сопвич Кэмел», 1920 г. На фуражке военлета— эмблема летчиков старой армии (так называемая «муха», или «орел»); у техника — пропеллер с крыльями, неофициально именовавшийся «уткой». ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РККА, 1918—1922 гг. К военно-учебным заведениям РККА относились военные академии, военные школы и различные курсы. В РККА были созданы курсы и школы для подготовки младшего командного состава, краткосрочные командные курсы командиров взводов, разнообразные курсы усовершенствования комсостава, школы для подготовки специалистов среднего звена и сеть военных академий, готовивших старший комсостав всех специальностей. Организацией и руководством вузов ведало Главное управление военно-учебных заведений (ГУВУЗ). Главной формой подготовки командиров являлись краткосрочные курсы. 14 февраля 1918 г. Народный комиссариат по военным делам объявил об открытии командных курсов в Петрограде, Москве, Ораниенбауме, Твери и Казани — в основном, на базе прежних военных училищ и школ прапорщиков. Началась подготовка командиров пехоты (впоследствии — стрелковых частей), кавалерии, артиллерии, инженерных войск, связи, автоброневых и электротехнических частей и т. д.; обучалось на них свыше 5 , 2 тыс. чел. В сентябре того же года количество различных курсов возросло до 34, а в декабре — до 50. Помимо курсов, бывших в ведении ГУВУЗа, создавались командные курсы также при штабах армий и фронтов. Все они укомплектовывались, главным образом, бывшими солдатами, унтер-офицерами и добровольцами, преданными РКП(б) и имевшими боевой опыт. Продолжительность обучения на них составляла 3-4 месяца; младшие курсанты, зачастую так и не окончив учебу, направлялись на фронт… Первым советским военно-учебным заведением являлась Московская революционная пулеметная школа красного комсостава, в которую сразу же поступило 150 человек, из них — 105 большевиков. В конце 1918 г. начали свою деятельность Высшая стрелковая школа РККА, Высшая военная электротехническая школа, Высшая артшкола, Высшая военно-кавалерийская школа и т. д. Был открыт ряд академий: в 1918 г. — Академия Генштаба, Артакадемия, Военно-инженерная, Военно-медицинская и Военно-хозяйственная академии; в 1919 г. — Военно-морская академия, Учительский институт Красной армии (его первый выпуск — 134 чел. — состоялся в 1920 г., а на его базе в 1925 г. создана Военно-политическая академия), был образован Авиационный техникум (реорганизованный в 1920 г. в Институт инженеров РККВФ). В годы Гражданской войны сеть вузов была значительно расширена — если в январе 1919 г. в ведении ГУВУЗа состояло 63 вуза (13 тыс. курсантов и слушателей), то к 1 сентября того же года их количество увеличилось до 107, а к 1 ноября 1920 г. — до 151 (54 тыс. курсантов и слушателей).  Отряд морской пехоты Балтийского флота на Петроградском фронте, 1919 г. (РГАКФД). На фотографии хорошо виден основной образец униформы морской пехоты — комбинированные элементы морского и пехотного обмундирования.  Чины штаба одной из стрелковых дивизий НРА ДВР, 1922 г. У штабных чинов отчетливо видна белая (штабная) выпушка нарукавных ромбов. Одновременно с появлением новых военно-учебных заведений наблюдалась тенденция к сохранению базы и кадров прежних военных училищ. Так, например, Тверское кавучилище к концу февраля 1918 г. было реорганизовано, и с 1 марта в нем начались занятия (заведующим курсами был Б.А. Никифоров, комиссаром — Грюнблат); на курсы поступило 250 чел. Всего с 1 марта по октябрь 1918 г. на курсах обучалось до 400 курсантов, преимущественно рабоче-крестьянская молодежь, бывшие солдаты, учащиеся средних учебных заведений, немного бывших офицеров военного времени и незначительное число лиц из интеллигенции. На 10 октября 1918 г. различные курсы дислоцировались: в Москве — 1 — е и 2 — е Московские советские пехотные курсы комсостава РККА, Высшая школа военной маскировки, Школа траншейной артиллерии, Курсы инструкторов гимнастики и фехтования, 1-е Московские советские военно-инструкторские курсы (бывшее Алексеевское военное училище); в Петрограде — 1-е советские пехотные Петроградские командные курсы, 2-е Петроградские артиллерийские комкурсы, 1-е советские Петроградские кавкурсы комсостава РККА; в Твери — 1-е Тверские кавалерийские комкурсы (бывшее Тверское кавалерийское училище). 29 октября того же года были открыты Калужские и Пензенские советские пехотные (пулеметные) командные курсы. К ноябрю активно функционировали Орловские пехотные советские командные курсы (с 12 мая 1918 г. училищная команда была переименована в военное училище, а 9 августа — в Орловские пехотные советские комкурсы), Саратовские инструкторские и Казанские военно-инструкторские курсы (на последних обучались главным образом партийные работники); к декабрю — Рязанские советские пехотные командные курсы и др. Военно-учебные заведения РККА внесли значительный вклад в военную победу большевиков в Гражданской войне. За период с 1918 по 1920 г. было подготовлено выпускников различных вузов:  В общей сложности за период Гражданской войны большевики подготовили 39,9 тыс. командиров и, помимо того, на курсах Действующей армии — около 25 тыс. чел. командного состава. Рабочие и крестьяне среди выпускников военных школ и командных курсов в 1918 г. составляли 67,4%, в 1919 г. — 71,6%, в 1920 г. — 62%; из них членов РКП(б) в 1918 г. было 70%, в 1919 г. — 54%, в 1920 г. — 62%. Курсанты и слушатели военно-учебных заведений, имевшие образование, подразделялись на тех, кто имел высшее (0,7%), среднее (11,4%), незаконченное среднее (8%), 4-классное (около 14%), низшее (62,7%) и домашнее (3,2%). Красные курсанты, так же как кадеты и юнкера бывшей Российской Императорской армии, всегда являлись верной и надежной опорой власти. Так, например, вошли в историю Гражданской войны боевые действия Отдельного курсантского отряда (3 роты Новгородских пехотных командных курсов, тверские, владимирские, иваново-вознесенские и костромские курсанты) под командованием П.Н. Ежова во время весенне-летнего наступления 1919 г. белого Отдельного корпуса Северной армии (с 19 июня — Северо-Западной армии) на Петроград. Заслуженную известность получили кровавые бой Сводной курсантской бригады (1-й Московско-Петроградской — комбриг П.Н. Ежов) против Стрелковой генерала Дроздовского дивизии Русской армии генерала П.Н. Врангеля под г. Орехово в Северной Таврии в июле 1920 г. В октябре того же года на врангелевский фронт была направлена 2-я Петроградская бригада курсантов (комбриг Мартынов); затем ее перебросили на борьбу с отрядами Н.И. Махно, и 19 декабря на хуторе Левуцком Екатеринославской губернии ее штаб был перебит махновцами…  Командир-артиллерист НРА ДВР, 1922 г. На рукаве — соответствующий ромб с нерегламентированной черной выпушкой.  Группа политработников артиллерии 9-й Донской стрелковой дивизии, осень 1922 г. Академия Генерального Штаба РККА была образована в Москве по приказу РВСР от 7 октября 1 9 1 8 г. и открылась 8 декабря. Основной задачей ее являлась подготовка кадров старшего и высшего командного состава армии, срок обучения — 3 года. При академии были также открыты ускоренные курсы усовершенствования командного состава, не имевшего необходимого военного образования. Преподавали в академии многие известные бывшие генералы старой армии, по тем или иным причинам вступившие в РККА: К.И. Величко, Н.А. Данилов, Н.Г. Корсун, К.И. Мартынов, В.Ф. Новицкий, Ф.Е. Огородников, А.А. Свечин, М.С. Свечников и другие. На основной курс было зачислено 183 командира — в основном рабочие и крестьяне; из них — 60% большевиков и 20% им сочувствовавших. Около 90% обучавшихся окончили военные школы, училища или курсы либо имели боевой опыт; у 50% слушателей было высшее, у 70% — среднее, у 25% — низшее образование. В феврале 1919 г. был проведен дополнительный набор на параллельный ускоренный курс с учебной 8-месячной программой, вскоре сокращенной РВСР до 5 месяцев. Вследствие обострения военной обстановки (наступления армий адмирала А.В. Колчака и Вооруженных Сил на Юге России генерала А.И. Деникина) 19 апреля того же года был произведен досрочный 1 — й выпуск, и 40 человек слушателей были направлены на Восточный, а 30 — на Южный и Западный фронты; в июне все остальные выпускники основного курса отправились в Действующую армию. С осени был вновь введен 3-годичный срок обучения. Откомандированные из Академии и направленные в армию слушатели были возвращены для завершения их военного образования. 5 августа 1921 г. академия была переименована в Военную академию РККА (впоследствии — Военная академия им. М.В. Фрунзе). В период Гражданской войны ее начальниками являлись А.К. Климович (с 7 октября 1918 г. по июль 1919 г.) и А.Е. Снесарев (с июля 1919-го по 1921 г.). РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ, 1920—1922 гг. По штатам, утвержденным РВСР 13 ноября 1918 г., в стрелковую дивизию входил инженерный батальон (2 саперные, 1 дорожно-мостовая и 1 прожекторная роты и инженерно-парковый взвод — всего 1 2 6 3 чел.), в стрелковую бригаду — саперная рота (361 чел.), в стрелковый полк — саперная команда ( 6 0 чел.). Однако обычно существовали лишь инженерные батальоны в дивизиях. На Южном фронте в середине 1919 г. инженерные батальоны были расформированы, а личным составом были укомплектованы саперные роты в бригадах. На Западном фронте имелись и батальоны, и роты, но недоукомплектованные. Прожекторные роты практически нигде так II не были сформированы. Для строительства укрепленных районов и тыловых оборонительных рубежей в 1918 г. были образованы управления военно-полевых строительств (всего к концу Гражданской войны их было 62). В марте — апреле 1919 г. в РККА началось формирование первых инженерных частей и подразделений — были созданы 4 понтонных батальона (с весельно-понтонными парками), моторно-понтонный батальон, 2 электротехнических батальона, 2 отдельные маскировочные роты, минно-подрывная бригада, военно-инженерный полигон и транспортные подразделения. Общее руководство инженерными войсками осуществлял инспектор инженеров, во фронтах — начальники инженеров фронтов, в армиях — начальники инженеров армий. В феврале 1918 г. было образовано Центральное военно-техническое управление, переименованное 15 июня того же года в Главное военно-инженерное управление. Численность инженерных войск на 10 мая 1918 г. составляла 4360 чел., на 1 января 1921 г. — 116774 чел. В полевую артиллерию РККА входила и конная. В декабре 1918 г. в штат кавалерийской дивизии был введен конно-артиллерийский дивизион в составе трех батарей — всего 12 орудий калибра 76 мм. Воздухоплавательные части входили в состав Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота (РККВФ) и состояли из воздухоплавательных отрядов (в каждом — 1 действующий привязной аэростат и 269 чел. личного состава) и дивизионов (они предназначались для технического обслуживания отрядов и по штату насчитывали 168 чел. в каждом). Воздухоплаватели участвовали во всех крупных операциях РККА, ведя разведку, корректируя артиллерийский огонь и осуществляя взаимодействие сухопутных войск с речными (озерными) флотилиями и бронепоездами. Всего в годы Гражданской войны на фронтах сражалось 28 воздухоплавательных отрядов и 5-6 дивизионов. Артиллерия РККА состояла из артиллерийских частей и подразделений, входивших в состав общевойсковых соединений и объединений, а также в резерв Главкома. По своему боевому предназначению и типам орудий артиллерия сухопутных войск подразделялась на: полевую, траншейную, тяжелую артиллерию особого назначения (ТАОН) и зенитную (противосамолетную), на флоте — на корабельную (судовую) и береговую. Артиллерия имела различную организационно-штатную структуру. В период Гражданской войны в РККА в конце 1918 г. насчитывалось 1700, в середине 1919 г. — 2292, а в конце 1920 г. — 2964 орудия. 30 марта 1918 г. на базе бывшего штаба Отдельного корпуса пограничной стражи (ОКПС) было создано Главное управление пограничной охраны (ГУПО) при Наркомате финансов, и одновременно началось формирование частей и подразделений погранохраны. 28 мая декретом Совнаркома учреждалась пограничная охрана РСФСР, имевшая своей задачей защиту пограничных интересов Республики, в пределах же приграничных районов — защиту личности и имущества граждан. При ГУПО был создан Совет пограничной охраны под председательством представителя Всероглавштаба А.Л. Певнева, занимавшийся укомплектованием, военным обучением и разработкой мобилизационных планов. ГУПО отвечало также за формирование частей погранохраны. В 1918 г. погранохрана действовала лишь на границе с Финляндией и на демаркационной линии, установленной по Брестскому миру с Германией. В том же году были образованы пограничные ЧК для наведения порядка в пограничной полосе, а при ВЧК создан пограничный отдел. Декретом СНК от 19 августа 1918 г. погранохрана была передана в ведение Наркомата по военным делам, и в связи с этим уже существовавшие к тому времени пограничные округа в начале 1919 г. переформированы в 1-ю , 2-ю и 3-ю пограничные дивизии, районы — в полки и т. д. В июле того же года пограничные дивизии были влиты в состав Красной Армии, 15 сентября Главное управление погранохраны было расформировано, а руководство охраной границ находилось в ведении отдела пограннадзора Наркомата торговли совместно с пограничной ЧК. Постепенно с окончанием боевых действий в том или ином регионе восстанавливались границы РСФСР, а 19 марта 1920 г. Совет рабочей и крестьянской обороны принял постановление о срочных мерах по усилению границ Республики, согласно которому РВСР поручалось выделить специальные части для организации погранохраны. Постановлением Совета труда и обороны от 24 ноября того же года ответственность за охрану границ возлагалась на ВЧК и ее Особый отдел (его начальником был В.Р. Менжинский). 19 января 1921 г. постановлением СТО погранвойска были переданы в ведение ВЧК, преобразованную 6 февраля 1922 г. в Государственное политическое управление (ГПУ) при Наркомате внутренних дел (НКВД) РСФСР. ПРИЛОЖЕНИЯ  1. Флагман РККФ в парадной форме, 1921 г. 2. Адъютант в чине лейтенанта флота Российской Республики, 1917 г. 3. Красный командир морской пехоты,1918—1921 гг. 4. «Старый моряк», 1921 г. I. РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ КРАСНЫЙ ФЛОТ (РККФ), 1917—1921 гг. Первая регламентированная форма РККФ была утверждена приказом РВСР за № 2443 от 27 декабря 1921 г. Приказом вводилось однобортное пальто из темно-серого сукна с отложным воротником. Комсоставу полагались однобортные кители (синий суконный и белый парусиновый) со стоячими воротниками и с 5 медными пуговицами (с якорем), черная тужурка с лацканами и отложным воротником и 2 рядами пуговиц, по 4 в каждом. При тужурке носилась белая полотняная рубашка с черным галстуком. Комсостав имел черные суконные или белые полотняные брюки, фуражку черного сукна, с черной шелковой лентой на околыше; спереди — золотой якорь с золотым ободком вокруг и золотыми колосками по бокам. Некомсоставу полагались: двубортный черныйсуконный бушлат с отложным воротником, 2 рядами медных пуговиц (по 6 в каждом); синяя фланелевая и белая полотняная рубахи, обе — с синими наплечными воротниками, по краям которых шли 3 белые полоски, и такими же обшлагами. Бескозырка из черного сукна, по околышу проходила черная шелковая ленточка с надписью золотыми буквами; спереди на тулье — такая же кокарда, как и у комсостава. 1, 2, 3 |

|||||||||