|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Раззаков Федор :: Азимов Айзек :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Чехов Антон Павлович :: Сименон Жорж :: Картленд Барбара :: Андреев Леонид Николаевич Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Опасная любовь :: Конец материи :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: Бессмертие человеческой личности как научная проблема :: Наш бедный индивидуализм :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона |

Снег на сирениModernLib.Net / Детские / Цветкова Галина / Снег на сирени - Чтение (Весь текст)

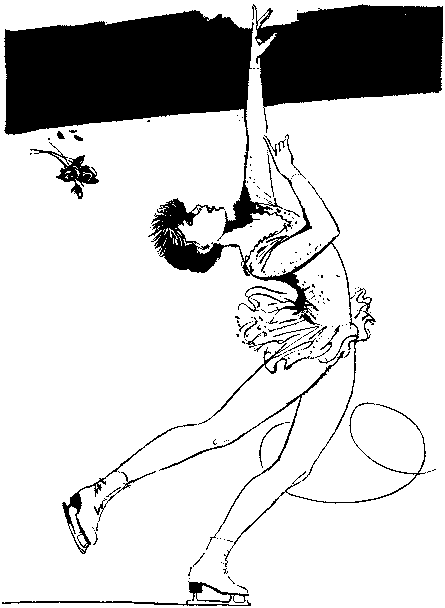

Галина Цветкова Снег на сирени Повесть Рисунки В. Гальдяева 1 Знакомое окно, знакомая улица, знакомый двор – все знакомое, успевшее когда-то надоесть. Андрей только недавно начал вставать и никак не мог привыкнуть ко всему знакомому и такому чужому за окном. Земля была далеко. Самые тонкие ветки деревьев, голые прутики, были высоко над землей, но кончались далеко внизу, и он как бы висел в пустоте над двором, над очень старыми, большими деревьями, отделенный от них двойным стеклом окна. Когда он слег, была большая оттепель, все текло и капало, а потом вдруг ударил мороз. Красноватое солнце светило бессильно, как сквозь туман, форточки были залеплены изморозью. Солнечный луч преломлялся в чистом, едва тронутом морозом пространстве стекла, и по комнате прыгали зайчики – розовые, желтые, голубые. Деревья, одетые ледяным чехлом, переливались на солнце и казались садом из сказки. Ночью был слышен скрип снега под ногами прохожих – а ведь форточка была открыта далеко, на кухне. Днем же форточку закрывали, и на пятый этаж не долетали никакие звуки. Ветра не было. Все застыло, и время тоже. Потом лед рассыпался, исчез. Блеск погас. На деревьях сидели жалкие, взъерошенные воробьи. Было холодно и очень тихо. И вдруг закапало однажды днем: кап… кап… кап… Как часы. Как метроном: в перерывах короткий незаполненный кусочек тишины. И это было уже больше, чем просто оттепель. Тянуло запахами воды, чего-то свежего – форточку Андрей потихоньку открывал. Ящики внизу у магазина потемнели и терпко пахли мокрым деревом. Зима кончалась. Дни ползли медленно и были похожи один на другой: длинные, пустые, серые. Солнце не выглядывало. В гости никто не заходил. Все словно забыли о нем. Правда, достаточно часто звонил телефон, но спрашивали не Андрея. Просили магазин, райздравотдел, детские ясли. Звонил один тип и задавал хриплым голосом односложный вопрос: «Хто?» Андрей кидал трубку, но тип не унимался, и однажды Андрей поинтересовался: «Хде?» – да сделал это так мрачно и недружелюбно, что с тех пор тип начал кричать: «Это там хто на парфюмерной фабрике?» Уже мирно и терпеливо Андрей объяснял, что это не фабрика, но тип не слушал. Обидно, что с самим Андреем не хотели разговаривать. Подай вот парфюмерную фабрику… Из-за этих заблудившихся в телефонных проводах голосов Андрею самому иногда казалось, что он попал не туда, здесь совсем чужой, не тот, кто нужен, да еще и занимается чем-то не тем, хотя он просто ничем не занимался, простаивал целыми днями у окна и смотрел во двор. Двор был пуст. Единственным развлечением была прогулка на кухню. Оставив комнаты, он словно попадал в другой мир. Кухня была чистенькой, голубой, прохладной. Он садился на подоконник и смотрел вниз. Лиц не было видно. Только шляпки и ноги. Он прижимался лбом к холодному стеклу, стекло не пускало. Мешала высота. Ноги смешно топали перед шляпками, сбоку пристраивалась сумка, иногда – собака. Он смотрел с изумлением, словно видел все в первый раз – эту игру движения и пространства. Окно выходило на центральный проспект. И люди шли, шли. Торопились. Здесь было много деловых учреждений, первые этажи домов занимали магазины, а затем улица, закончившись двумя такими совершенно одинаковыми домами, что хотелось найти невидимое зеркало, переходила в широкую, очень пологую лестницу, а лестница – в площадь, и на площади стоял старый университетский корпус. Старый университет был виден из окна плохо, скорее угадывался. Он был серый, большой, с колоннами по фасаду. Раньше казалось, что за ним кончается все – улицы, город, потому что здесь еще было трамвайное кольцо, и трамвай, звеня, поворачивал обратно. Потом трамвай протянули дальше, к лесопарку, а к университету пристроили новые корпуса. Они толпились в университетском саду – высокие, с громадными окнами. Андрей не раз проходил здесь, возвращаясь с тренировок, и знал, что дальше тоже есть улицы, дома и люди, но не исчезало ощущение, что город кончается здесь, у подножия лестницы. С садовой стороны университет не закрасили серым, и было видно, что он весь сложен из красного кирпича. Темно-красного. Как крепость. Сад опускался к полю, на котором зимой устраивали каток. Вокруг поля шли беговые дорожки. Их постоянно ровняли и посыпали чем-то черным, но на них все равно проступали выбоины и стояли лужи. Андрей знал эти дорожки так же хорошо, как каждодневный путь из школы. Школа была через дорогу. Она работала в одну смену, и уроки давно закончились. Только в нижнем коридоре через одну горели лампы, хотя было еще светло. Прозвенел звонок. Наверное, он звенел даже ночью. Во всяком случае, с утра до вечера он точно отмерял время уроков и перемен. Стукнула дверь. Из школы вышла девочка. Андрей узнал ее: это семиклассница Стеклова Лена. Она должна была перейти сейчас трамвайную линию и свернуть в молочный: молока вчера не покупала, значит, купит сейчас. Поэтому она одна. Обычно с ней всюду Петька Горелов. Но в молочном магазине работала его мачеха, и они, видно, ладили не очень, раз Стеклова ходила за молоком без Петьки. С ней десятиклассники здоровались, с этой Стекловой, а малыши бегали по пятам. Все первоклашки хотели непременно быть, как Стеклова Лена, и уговаривали мам сделать ее взрослую прическу – шишку на макушке – и приколоть белый бант. На переменах она, смеясь, перевязывала банты, которые у мам не получались. Андрей знал, что не в бантах дело. Стеклова ходила по школьным коридорам, будто не замечая глаз, ее окружавших. Прямая. Легкая. Гимнастка! Он всегда смотрел на эту пару – Горелова и Стеклову – с каким-то беспокойством. Как будто Стекловой досталась та доля внимания, которой он лишился. С Гореловым он сидел за одной партой. И на тренировки ходили одной дорогой. И жили недалеко. Но как-то не дружили. «Привет, пока» – все. Лена шагнула на тротуар и заулыбалась. Андрей увидел Петьку и запрыгавшего вокруг них младшего братишку Стекловой Димку. Пока она покупала молоко, Петька забрал из садика ее брата. «Они ведь живут в одном дворе», – подумал Андрей, словно это было объяснением, почему Горелов дружит со Стекловой, а не с ним. Часы пробили четыре. Если бы Андрей вернулся в комнату, то увидел бы из окна одноклассницу Марину Рогозину. Она гуляла во дворе с собакой. Собаку звали Джой. Но смотреть на Марину не хотелось. Начинался вечер, еще более тягостный, чем день: к вечеру слегка поднималась температура и приходили с работы родители. – Андрюша, ты бы отошел от окна, неужели тебе не дует? Он поморщился. Вот и мать пришла. Всегда ей кажется, что на Андрея дует. Сейчас она даст ему липовый отвар, и он должен будет пить и во всем потом ощущать противный медовый вкус. Мать поставила чайник и ушла из кухни. Опять стало тихо. Ее присутствие в доме ничего не изменило, и все же Андрей сразу ушел к себе. Сидеть на окне стало неинтересно. К тому же его отсюда могли просто-напросто выгнать: от окна с отставшими бумажными полосками, хранящими легкий фруктовый запах клея, ощутимо тянуло сквозняком. Марина действительно гуляла с Джой во дворе и время от времени смотрела на его окна, и он представил, как она его видит: бледное пятно лица, воротник рубашки, плечи… Джой бегала по двору, а Марина стояла, спрятав руки в карманы. Андрей знал, что у нее нет поводка, они гуляют так. Наконец она в последний раз подняла глаза – он от окна отошел – и коротко позвала: «Домой, Джой». Стукнула дверь в подъезде. Рогозины жили этажом ниже, и Марина, наверное, постоянно слышала его шаги – в комнате на полу не было ковра, – а если он роняет книги? Когда пришел отец – ровно в шесть! – совсем стемнело. – Не лечится совершенно, – сердито сказал отец. – Вот и сидит дома. Где он? Раздался легкий стук: отец кинул на полочку под зеркалом рулончик миллиметровки – вечером собирался чертить. – Тридцать второй заказ? – обеспокоенно спросила мать. – Нет, двадцатый, – отрывисто сказал отец. – Меня еще никто не отстранял. И довольно, хватит, ужинать давайте. – Хотя мать молчала, он повысил голос. «Все ворчит и ворчит, – подумал Андрей. – Как будто кто-то виноват, что у него неприятности», Он нашарил выключатель настольной лампы, и полусвет сделал комнату загадочнее, смягчил углы, а стекла стали сразу синими и непрозрачными. Полоска света под дверью погасла – родители ушли из прихожей, но Андрей слышал, как отец спросил: – А этот? – Он не любит такую рыбу, я покормлю его потом. – Тоже мне, принц крови, – усмехнулся отец. Раздался звонок в дверь, и мать пошла открывать. Полоска света опять пробилась в затемненную комнату, и Андрей уже знал, что к нему пришла Рогозина. Она была красива – всегда красива, но сейчас особенно. У нее вились прядки на висках, и челочка вилась, а неровный свет ложился на лицо тенями и делал его еще загадочнее, тоньше. – Мы уже начали подготовку к экзаменам, – сказала она. – Ты сделал тетради для билетов? Андрею по многим причинам не хотелось касаться вопроса об экзаменах. Учился он не блестяще. Не то, что она. – Да нет пока, – сказал он нехотя. Он смотрел на нее. Она звонила и спрашивала: «Тебе не нужны уроки? Только там надо объяснить, а то ты не поймешь», – и появлялась у него, и во всех ее словах и взглядах чувствовалось настойчивое желание, чтобы он начал звонить ей. Сам. – В школе тихо, – сказала она. – Спортсменов нет. – Еще бы, – заметил Андрей. – Целый класс парней. Он не спросил, куда они делись. Уехали, наверное. Хоккеисты. Ведь был еще сезон. Они часто ездили, и тогда школа действительно затихала. Учителя стонали от этого спортивного класса, в котором были всего две девочки. Одна из них – Стеклова. – А… – начала Марина. – Да, да, да, – сказал Андрей. – Нет у меня никакой температуры. Скоро приду в школу. – Какой ты, – сказала она и, постояв немного на его месте у окна, ушла, не попрощавшись. Родители за стеной не разговаривали. Мать штопала. Отец прослушал все выпуски новостей по телевизору и теперь читал газеты, не чертил. За ужином они спорили, и мать, наверное, в чем-то его убедила, раз он сейчас молчал. А может, отец с ней просто поругался. Андрей думал, что спасен в этот вечер от его сердитого ворчания, но тут зазвонил телефон. Через некоторое время мать позвала: – Андрей, иди поговори, кажется, это опять тебя. Но говорить было не с кем. Трубка молчала, и, когда он спросил: «Ну?» – трубка вздохнула. – Да не вынуждайте вы меня отключать телефон. Там опять вздохнули, но не обнадежили, что отключать не придется. Андрей уже пошел было к себе, но отец его окликнул: – Ты бы разобрался со звонками своих барышень. Мне они надоели. – Может, это и не барышни вовсе, – вступилась мать. – Ну, конечно, это мне с завода звонят и не решаются вызвать в ночную. Отец взял новую газету. Андрей, сидя в своей комнате и слушая слова отца о том, что ему даже дома нет покоя, думал о настойчивых вечерних звонках, – конечно, звонили девчонки. В школе писали ему записки – в последнее время их количество уменьшилось, по классу словно прошелестела фамилия Рогозиной, а немногие бы решились отобрать что-нибудь у Рогозиной. Но звонки остались. Один раз отец поговорил с кем-то сам, и Андрею показалось, что от его голоса съеживается телефон. Но и голос отца не помог. Думая обо всем сразу, Андрей вдруг уснул и где-то во сне еще слышал, как мать говорит с отцом – ее спокойный голос в ответ на сердитые доводы, – потом за отцом пришла машина, и он уехал на завод, но этого Андрей уже не слышал. Какая-то путаница ему снилась. Будто то же, что он видел все дни из окна, но по-другому связанное, как это бывает во сне, а он и там был в стороне. Снился смеющийся, легко живущий и легко бегущий Горелов. Казалось, он не прилагал никаких усилий ни чтобы жить, ни чтобы бегать, и поэтому у него очень хотелось выиграть. А как? Еще снилась девочка, которую он сегодня не видел, и думал, что забыл о ней совсем, но вот не забыл. Она так торопливо перебегала дорогу, что он не успевал ее рассмотреть – курточка, сумка, кисточка на шапке. Иногда она шла рядом со Стекловой – они не ждали друг друга, просто подходили одновременно к школе, Кажется, они даже не разговаривали по дороге. Но со Стекловой девочка шла медленнее. Но Андрей тогда смотрел на Стеклову, а не на нее. «Наверное, спортсменка, другая, из стекловского класса», – подумал он во сне. И ко всему примешивалась обида на отца, на вечно занятого отца, который про Андрея говорит «этот». Школа встретила обычным шумом перед уроками. Как всегда, восьмиклассники не знали, в каком кабинете у них в этот день будет история, и пол-урока тянулись заблудившиеся; как всегда, на физкультуре вылетел мяч в окно и пришлось бежать за ним, разыскивать в кустах; на алгебре считали на логарифмической линейке, и математик ворчал, если кто-то проверял результат столбиком на бумажке. На уроках царили напряжение и расслабленность одновременно. Кому-то нужно было исправлять четвертные оценки – до весенних каникул оставалась неделя, – и они, вставая, дочитывали учебник и шли к доске; остальные были предоставлены самим себе и болтали, а самые безнадежно примерные тянули руки, изнывая от невозможности ответить на хороший вопрос. – Сдавайте взносы и расписывайтесь! – крикнул Петька сразу после звонка. Обычно ему передавали копейки прямо на уроке, а потом пересылалась по партам ведомость, но сегодня математик чуть не выставил за это Петьку из класса. – Пшеничкин! Ты куда? – спросил Петька. – А я не комсомолец! – крикнул Пшеничкин. – Потому что несознательный, – сказал Петька и погрузился в ведомость. – Сергеева, а ты? – У меня нет. Тихая Света Сергеева подошла и молчала. – У тебя в кармане, – заметил Петька, – полно двушек. Давай. – Нет. Мне нужно! Я принесу завтра. – Да мне сегодня нужно сдать! Света не отвечала, но и не уходила. «Похоже, что одного телефонного воздыхателя я нашел», – подумал Андрей и протянул Петьке пятак. – Возьми за нее и выпусти меня наконец. Петька встал, и Андрей вышел из-за парты. По тому, как поспешно исчезла тихая Света, он понял, что не ошибся: у нее дома не было телефона, она бегала звонить к автомату. Андрей расписался за Сергееву в ведомости и вышел в коридор. Прозвенел звонок. У Андрея больше не было уроков, но он стоял в светлом коридоре на третьем этаже – специально, чтобы не столкнуться в раздевалке с Рогозиной. Сзади галдели малыши, строясь в пары: их всюду еще водили парами. Пожилая учительница призывала к порядку. – Здравствуйте, Анна Борисовна! – услышал Андрей. – Здравствуй, Зимина, здравствуй, детка, – прогудела простуженным голосом учительница. – Что-то тебя не видно. Леночку вижу, а тебя нет. Но обижают вас спортсмены? – Пусть попробуют! – сказала Зимина, Малышня загалдела сильнее, и пары потянулись к лестнице. Андрей повернулся. И налетел на девчонку. И выбил у нее из рук стакан с соком. Стакан разбился, и по линолеуму расползлась громадная томатная клякса. – Медведь, – сердито сказала подбежавшая Стеклова. – Смотреть надо! – Все равно я его пересолила, – упавшим голосом сказала девчонка. Андрей пожал плечами и побежал вниз. «Ну, теперь-то она ушла», – подумал он о Рогозиной. Никуда она не ушла. Стояла у входной двери и внимательно перечитывала расписание. Теребила рукой в перчатке прядь у виска. Оглянулась на его шаги, промолчала. – Пошли, – вздохнул Андрей. Все-таки они жили в одном доме. И, пропуская в дверях ее вперед, сказал ей вслед: – Шапку надень. И она послушно надела шапку. Элька совершенно забыла про гандболисток, засмотревшись в дальний угол манежа, и один из мячей, которым они перебрасывались для разминки, попал ей в лицо. Она покачнулась, но устояла. Гандболистка подбежала и поддержала ее, подняла мяч. Тугой плетеный мячик. Под глазом вздулась шишка. Врач сказал: – Могу дать освобождение от занятий. – Не надо. – Фигуристка? – спросил врач, записывая что-то. – А что с ногой? На ноге белел бинт. – Обыкновенное растяжение, – хмуро сказала Элька. Врач не стал смотреть растяжение, но шишку пластырем заклеил. Боль немного утихла от приложенной ватки с холодной жидкостью, но неприятное ощущение примятых ресниц оставалось. Элька вернулась в манеж и встала у шведской стенки, касаясь перекладины затылком, чувствуя, что, если сядет, ее немедленно начнет тошнить. И без того гулкий манеж сделался совсем огромным, оглушающим. Гандболистка, кинувшая мяч, была не из слабых. Элька ушла в раздевалку и все-таки села, и подступившая было тошнота улеглась, только на щеке словно лежало что-то ощутимое и не слишком теплое. Осторожно просунув голову в ворот свитера, Элька глянула на себя в зеркало: белый прямоугольник под глазом оказался не таким уж страшным и большим. «Я забыла на вираже скакалку», – подумала она, но возвращаться в манеж еще раз не стала. На улице шел снег. В конце марта вдруг сноса настала зима. Деревья казались тонкими и черными, нарисованными тушью на стекле. Под ногами снег превращался в кашу, и снова падали тяжелые хлопья, делая все мохнатым. Было слегка грустно, что весна не сбылась. Неслышно, как в тапочках, прошел троллейбус. Его почти не было видно – крышу засыпал снег, и троллейбус сливался с белой аллеей. Элька пропустила его и пошла пешком, забыв, что хотела сделать задание по алгебре, поджидая после тренировки Ленку; забыла, что хотела ее дождаться. Их дружба началась с того, что они вместе опоздали и их посадили за пустующую первую парту. Стеклову вызвали к доске, и она маялась весь урок у карты, пытаясь объяснить, что значит зловещий термин «базис эрозии». «Я не слышу ничего вразумительного, – сказала учительница, явно довольная тем, как растеряна на ее уроке одна из самых уже и тогда заметных девочек в школе. – Хорошо. Покажите на карте горы Кордильеры». Это были два любимых ее вопроса – базис эрозии, горы Кордильеры. Все уже знали, где находятся эти Кордильеры, одна Стеклова почему-то не знала. Учительница уже склонилась низко над журналом – плохо видела – и приготовилась ставить двойку. Она любила ставить двойки. Класс ее ненавидел и смертельно боялся. Он еще недавно вышел из-под опеки добрейшей Анны Борисовны и плохо привыкал к тому, что от учителей может быть столько неприятностей. Стеклова у карты уже изучила Африку и не нашла Кордильер, но тут Элька ее подтолкнула, и она ткнулась в Кордильеры носом. Ей тогда все-таки поставили двойку, потому что Лена как-то неправильно их показала, но с Элькой не рассадили, и они остались вместе, только перебрались на другую парту, назад. В то время как Элька, решив не делать домашнее задание по алгебре, уходила по аллее, Стеклова смотрела на нее сверху. Она плакала в застекленном переходе между манежем и залом, только что неудачно бултыхнувшись в поролоновую яму и стремительно удалившись из зала. Запудренными магнезией руками она испачкала лицо, и слезы прокладывали на нем дорожки. Перед глазами маячило яркое пятно Элькиной курточки, сзади тянулась цепочка маленьких черных следов. Слезы высохли. Больше не плакалось. Стеклова выпрямилась, подняла голову. Отряхнув с себя белый порошок, гордо вошла в зал, навстречу бесконечным и пока безуспешным попыткам сотворить нечто, привидевшееся однажды ее тренеру. А Элька шла и думала, дома ли тетя и что она скажет, увидев на ее лице белую заплатку. Тетя была дома, но внимания на возвращение племянницы не обратила, не вышла спросить, почему пришла так рано. В тетиной комнате шел скандал. – Менять программу перед самым экзаменом! – кричала тетя. – Какое это произведет впечатление, подумай! – Я все годы играла то, что мне давали, я сама хочу выбрать выпускную программу, это моя программа, понимаете, моя! Я ничего здесь не понимаю, почему я должна это играть? Я не желаю показывать блистательную технику, ни к чему не привязанную! Громыхнули несколько диссонирующих аккордов. Элька даже приостановилась. – Ну что это?! – Ты все провалишь! Ты зачеркиваешь работу всего года! А если не потянешь технически? – Я учила эту ерунду ровно месяц. Ну, провалю! Но это будет мой провал! Могу я хоть раз сделать что-то сама? – Но что тогда? – с иронией спросила тетя. – Устроишься концертмейстером на струнном отделении? Это бесперспективно! – Всегда я была вашим беспроигрышным номером! Хватит, я ничего у вас больше не прошу, пошло оно все к черту! Подготовьте лучше Олю свою – она у вас всегда проваливается! «Лихо», – подумала Элька. Дверь хлопнула. Тетина ученица ушла. Тетя преподавала в музыкальной школе, но ученики в доме бывали редко. Элька не знала тетиных учеников. Тетя поднялась к ней в комнату и ахнула: – Кто тебя так? С кем ты подралась? – Ни с кем. – А откуда синяк? Эльке не хотелось говорить, что засмотрелась в манеже на мальчика и получила мячом по лицу. Но сказала: – Гандболистка, маленьким мячом. – Элька, – сказала тетя устало, – Ну зачем ты врешь? Даже я знаю, что гандболистки не играют маленьким мячом. Он у них большой и тяжелый. – Вам, наверное, хотелось, чтобы мне им по лицу залепили, большим и тяжелым, – хмуро сказала Элька. – Не играли они, а… я не знаю, что. И мяч у них был маленький. Для травяного хоккея. Тоже тяжелый… – Ну ладно. А есть ты будешь? – Буду, – сказала Элька вяло. Суп ей не понравился, и она начала возить ложкой по тарелке. – Смотреть тошно, как ты ешь, – сказала тетя. Элька промолчала и суп отодвинула. Тетя сделала вид, что не заметила. – Да, ты не отнесешь кое-что Марине Рогозиной? Ведь вы в одной школе учитесь? «Так это Рогозина была, – подумала Элька. – На нее похоже». И, глянув на тетю исподлобья, сказала: – Как она кричала на вас. – Это не твое дело, милая моя. И не смотри на меня так. Пробурчав: «Тогда сами ей несите», – Элька взяла чашку с компотом и пошла к себе. – Ты просто чудовище, – сказала тетя вслед. – Я всегда тебя считала трудным человеком, но ты просто сатана в юбке. Кто-нибудь другой побежал бы пить валерьянку после такого разговора, но тетя не побежала. Характер у нее и у племянницы был совершенно один и тот же. Лидия Николаевна в этом возрасте разговаривала ничуть не лучше. Эльке было четырнадцать лет, из них одиннадцать они прожили вместе – у тети было время привыкнуть и понять. Из своей комнаты Элька слышала, как тетя моет посуду, потом загремел железный лист в духовке – тетя пекла пирожные, и это было явным признаком ее плохого настроения. Зазвонил телефон. Должен был звонить Элькин тренер, и Элька занервничала: сейчас как возьмутся за ее воспитание вдвоем! Однако тетя сказала скучным голосом: – Да, но я не хочу с тобой разговаривать. Вот и тренеру Сергею Владимировичу попало… А он-то тут при чем? Элька почувствовала себя виноватой. Наверное, нужно было спуститься к тете – жили они в очень старом доме, в квартире было два этажа, внутренняя лестница всегда скрипела, как шкатулка, – но тетя пришла сама и, поставив на стол тарелку с пирожными, уже обычным голосом сказала, что в комнате пыль. Элька бездеятельно сидела в кресле. День, казавшийся таким бесконечным, проходил. День не получился: пропавшая тренировка… несделанная алгебра… скандал в квартире… Элька вытянула из книг тонкий альбом и, сначала развлекаясь, стала рисовать при вечернем, становившемся неверным свете. Потом пришлось развести акварель – понадобился цвет. Она просидела над альбомом до ночи, уже все окна светились ровно и матово, казалось, что еще удивительно светло из-за снега, и, только засыпая, подумала: все не то, не так. Опять не получилось, Она рисовала еще и тушью – свет, окно, тонкий черный силуэт, но свет идет не от окна. Лица не видно, однако оно угадывается замкнутым и немного надменным. Рисунок увидела Стеклова и сразу спросила: «Усов? Тебе нравится Усов?» Она его узнала – казалось, чего бы еще? Но хотелось другого, да не получалось, чего хотелось. Не совсем получалось. Может, она сама не знала, чего же хочется. Все в жизни словно изменилось, словно раздвинулись какие-то стены. Стало зачем ходить в школу. На тренировках Элька взлетала в прыжках и улетала далеко. Она уставала, но хотелось вернуться и еще раз испытать чувство полета птицей: поворот, толчок и летишь – и радость оттого, что можешь быть птицей. Она много рисовала – работала, оттачивала свои рисунки. Но иногда все менялось. Ходила бледной тенью, пинала лед коньком. Падала – больно. «А ты не падай». И все выходило злее, хуже, деревяннее. «Этажерка», – шепотом ругалась она. Рисовала в такие дни чертика на полях – чертика, похожего на мышку. Не знала, что такое с ней. Смотрелась в зеркало и в большом зеркале видела только свое лицо – обыкновенное, нетонкое. А рисунки оставались – везде был Усов, Усов, Усов, то сухой, графичный, с надменным ртом, то чертик с хвостиком и зубками, похожий на мышку. Марина Рогозина почему-то не пришла в школу, но Элька знала, где она живет. Многие это знали. Марина открыла дверь, сказала: «Проходи» – и Элька чуть не споткнулась о ведро с водой: Марина Рогозина мыла пол. Элька не могла себе этого представить: Рогозина – царевна, принцесса – моет пол! Она терла половицы тряпкой, вытирала насухо, опять терла, и никто ее не заставлял – в квартире было пусто. – Ты проходи, – повторила она, не оборачиваясь. – Я сейчас. Элька шагнула в ее комнату и снова чуть не споткнулась – провода, провода. Почти всю комнату занимал рояль, у окна на полу валялись наушники. На пластинку была опущена игла, но звука не было, слышалось только шуршание. Элька не утерпела и взяла наушники. Она услышала очень чистый звук – скрипка. Вдруг иголка запнулась и заскакала. Элька вздрогнула и сдернула наушники. – Это Джой в той комнате с дивана спрыгнула, – сказала Марина, входя. – Лентяйка. Даже не залаяла на тебя. Да ты сядь! Элька устроилась на диванчике, а Марина села к роялю, потому что больше сесть было негде. В свертке, переданном тетей, оказались старые ноты, тяжелый том с тиснением, с кожаными углами переплета, и Марина сразу начала его листать. Концерт Баха фа-минор, который она хотела сыграть на экзамене, был для фортепиано с оркестром, поэтому она всюду искала переложение для двух роялей, а Лидия Николаевна, имея такое переложение, не хотела его Марине дать, считая, что менять программу перед самым экзаменом – дерзость. Тогда Марина пригрозила, что подберет по слуху и так сыграет на экзамене – как получится. «Счастливо, – хладнокровно сказала Лидия Николаевна, – Моцарт по слуху мессу записывал». Вот тут-то Марина и не выдержала и закатила скандал. Марина задержалась глазами на странице и, не глядя, привстала и сунула Эльке какую-то книжку с полки. Это был альбом Дрезденской галереи. И, пока Элька разглядывала пейзажи и мадонн, Марина листала дальше. Потом она показала на полку: сама, мол, разбирайся. Элька увидела, что Марина успела распустить волосы и они почти касаются колен – такие длинные. Рогозина домашняя… Школьного высокомерия не было. Совсем другая. Элька не знала, как подошла бы к ней с нотами в школе, а сейчас ей было легко, она даже не чувствовала своего пластыря под глазом – опухоль там спала, но синяк цвел вовсю. Элька машинально тронула пластырь. – Тебя что, спортсмены ваши побили? – спросила Марина. Оказывается, она уже отвлеклась от нот. – Нет, – нехотя сказала Элька. – Это я сама. – Тогда объясни мне, что у вас за класс, – потребовала Марина. – А то эти спортсмены окружены такой таинственностью! – Никакой таинственности нет, – с досадой сказала Элька. – Да и класса тоже нет. Как бы это сказать… – Говори-говори. – Рядом же спорткомплекс университета! Совсем рядом со школой. Вот кому-то и пришла в голову идея: посмотреть, что получится, если собрать всех ребят, мало-мальски способных хоккеистов города, в одном месте… А раз лед близко, то у нас… Марина насторожилась: – Они что, правда, все способные? – Я в этом не разбираюсь, – честно призналась Элька. – Но клюшками они лупят здорово. Ну вот, собрали, переделали для них расписание, высвободили время для утренней тренировки… – И что получилось? – Наверное, получилось что-то, раз их пока не разогнали. И нас со Стекловой туда же – потому что мы «целенаправленно занимаемся спортом». – А Усов? – спросила Марина. – И Горелов? Они не целенаправленно? – Не знаю. – Элька растерялась. Она и вправду не знала. – Мы и в спортлагере вместе… Они, наверное, просто так… – Да, – сказала Марина. – Не сладко вам, должно быть, среди стольких парней. «Да нет, ничего», – хотела ответить Элька, но зазвонил телефон. – Иди, – сказала Марина, послушав. – Это тебя. – Ну? – спросила трубка голосом тети. – Ты уже отдала ноты? – Отдала. – Так почему же ты не идешь домой? Что ты там делаешь? – Мы слушали музыку… Разговаривали… – Светский вечерок, – холодно сказала тетя, хотя был еще день. – Ты скоро будешь приходить домой только ночевать. Мне это не нравится. Прощайся и уходи. – Сердится? – спросила Марина. – Но я же не нарочно… Ну, не могу я играть ту штуку! Неинтересно! Думала, неужели не сыграю? Там трели, октавы – кисть можно вывернуть. А сыграла! Это Рогозина просила прощения. «К черту!» – вспомнился ее резкий и заносчивый голос. Но разве так просят? – Да нет, она как будто на меня сердится, – медленно сказала Элька. – Ой! Я же ключ сегодня унесла! – У вас что, один ключ только? – А второй я еще раньше потеряла! Можно, я возьму почитать? – Элька показала на полку. – У нас такой нет. – Можно. В соседней комнате Джой со вздохом слезла с дивана и вышла к дверям – провожала Эльку. – Ты передай, что я уже завтра приду играть! – крикнула Марина в лестничный пролет. Элька вышла из подъезда, но Марина осталась на площадке около своих дверей. Было холодно. Но она стояла. Дверь стукнула еще раз, тише – ее придержали. Марина ждала. Поднимался Андрей Усов – кончились шесть уроков. – Здравствуй, Андрей, – сказала Марина, не давая себя не заметить. Он не остановился и ответное «здравствуй» сказал ровно и безразлично, скользнул по ней невидящим взглядом, словно не хотел видеть. Снег растаял, и ребята стали бегать кроссы в лесу: до столбика, до магазина, до второго километра – до него было, пожалуй, все пять, – до санатория и до сосны. Сосной называли неопределенной породы дерево – то ли тополь, то ли старую осину, – одиноко торчавшее посреди болотистой полянки. К сосне бегали охотнее всего: попрыгав по кочкам через кофейного цвета воду, все с хохотом висли гроздью на сухих крепких ветках. Тренер секции бегунов Катерина стояла на дорожке, глядя, как ее воспитанники штурмуют дерево. Элька тоже висла на сосне, хотя на ней был пояс с грузом. Тренер заставлял работать с отягощением и прыгать не вниз – вверх. Усевшись на ветку, она кидала пояс на выцветшую прошлогоднюю траву и прыгала, выпрямившись в воздухе, ощущая на короткий миг ставшее внезапно очень легким тело. Еще некоторое время все отдыхали – под деревом трава была относительно сухая – и, прыгая кузнечиками, выбирались на дорожку к Катерине. От сосны можно было сделать небольшой крюк и выбежать к озеру. Как раз наступал закат. В прозрачной воде плавали трубчатые куски льда. Метрах в пяти от берега лед лежал нетронутым пластом. Рыхлая стеклянная масса колыхалась, и под ней обнаруживалась черная глубокая вода. В первый раз надев пояс, Элька сумела добежать только до леса. У нее закололо в боку. Думала, что задохнется, но, совершенно вымотавшись, неожиданно почувствовала себя свежее, сбегая на обратном пути с горы на мост. Мост над железной дорогой был огромен. Открывался вид на весь город. С ревом шли потоком самосвалы. Под мостом шумели поезда. Эльке понравился город, лежащий далеко внизу. Она добежала до стадиона почти весело. Все были грязные, перепачканные, и Андрей Усов тоже. Потом лес становился суше, чище; то там, то здесь торчащие груды камней днем прогревались солнцем. Элька была рада лесным пробежкам – лучше, чем те же километры кружить по стадиону. Тем более что не существовало указания, где именно надлежит бегать. Стеклова бегает вокруг своего дома, Элька – с бегунами в лесу. И хотя никто у Эльки не спрашивал, почему она с этой группой бегает, она все держалась в хвосте и смотрела под ноги. Но не отставала. В конце концов она первая нашла подснежник. Все рассматривали лиловато-желтый цветок на мохнатой ножке и впервые обратили внимание на новую девочку. Потом стали говорить: «Те кусты, рядом с Элькиным подснежником», – хотя подснежник быстро вытянулся и опал. Нужно было писать билеты к экзаменам, но не писалось. Вернувшись из школы, Андрей садился с книгой на балконе. Хотелось перечитать Экзюпери, но Рогозина выпросила его у матери и с тех пор не возвращала. Она что-то играла – тихое, печальное, размытое, медленно перебирала звуки. Солнце уходило, и деревья оставляли на земле ровные черные тени. Андрей шел к себе. Ночью в комнате становилось совсем холодно, и в окне стояла бледная прозрачная луна. Он просыпался, закрывал балкон, задергивал шторы. Листья внизу дрожали и шумели – весь день он слышал этот шум. С тренировок Андрей ездил в одном трамвае со Стекловой. Лена жаловалась, что Элька пропадает на искусственном льду. Он слышал про Эльку каждый день, но не мог понять, кто такая Элька. Петька Горелов тренировки пока забросил, учил билеты на крыше, загорал, бегал по утрам один. Андрей шел рядом с Леной и видел в ее сумке лежащие сверху тапочки со стертым носком. В трамвае они проезжали только одну остановку. В университетском саду Андрей раскачивал для Стекловой качели среди одичавших груш. Ее бант мелькал большой бабочкой. Она смеялась, что-то кричала, а он ведь видел ее после изнурительной тренировки – второй за день. У Стекловой был веселый нрав, Андрей бы после таких тренировок не смеялся. Потом они спускались медленно в город и грызли сухой ирис. Стекловой он откалывал кусочек – больше она не брала, и в кармане у Андрея накопилось много ирисок с отломанными уголками. Вообще эти дни остались в памяти вкусом этого сухого, черствого ириса в лощеных бумажках, и не проходила та непонятная зависть, с которой он зимой смотрел на Стеклову и Петьку из окна. Словно не он, Андрей, ходил с ней вместе с тренировок, а был вроде тех десятиклассников, что здоровались со Стекловой в школе. Было тепло, как летом. Предстоящие экзамены слегка портили настроение, точили беспокойством. Наверное, только двое в классе не прикасались к тетрадям для билетов: Рогозина, учившаяся всегда ровно, и Усов, теперь совсем не учившийся. Письмо пришло еще с утренней почтой, но тетя вскрыла его не сразу – все равно старший братец ничего нового написать не мог и действительно не написал. Руда. Канавы. Шурфы. Если раньше тетя всегда справлялась в энциклопедии о подобных словах, то сейчас осталась сидеть. Он не приедет. Он всегда обещает приехать, но не приедет. Дурацкое было письмо. Он писал, что Лида может, например, выйти замуж, а Эльку пусть в таком случае пришлет к нему – у них в базовом поселке есть восьмилетка, а потом будет видно. Тетя пожимала плечами, пробегая письмо вновь. Во-первых, Эльку тетя не отдала бы ему в базовый поселок ни за какие сокровища, а во-вторых, обойдется как-нибудь без его советов – ей в конце концов двадцать семь, а в таком возрасте еще как будто выходят замуж. И вообще не то, не то: ей показалось, что брат намекает на Сергея, тренера Эльки, говоря о замужестве. Тетя почти заплакала, но сдержалась. Должна была прийти Рогозина, тетя ждала ее с утра, хотя играть не хотелось. Ничего не хотелось. Как-то вдруг не оказалось никакого дела, в свой выходной среди недели стало нечем заняться. Она уже вымыла окна и перечистила кастрюли – недаром Элька однажды заметила, что необычный порядок в доме ее пугает. У тети побаливало сердце, и все-таки она пила ежедневный кофе, не в силах отказаться от этой привычки. Собственно, привычки не было, хотелось, чтоб была. Забеливала кофе молоком, убеждая себя, что молоко заглушит любое вредное действие, В квартиру ворвалась Элька и возбужденно крикнула: – Тетя! Мне в три нужно будет идти! – Хорошо, – донеслось из-за прикрытой двери. – Не кричи. Я скажу, когда будет три. У тети разламывалась голова. Давление упало. Окна были серые, в комнате темно. Проклятая погода! Элька поднялась к себе наверх и какое-то время, странно волнуясь, не могла найти себе места. Подходила по комнате, остановилась у окна. Потом села за стол, начала писать – почти не задумываясь над словами. – Элька, – донеслось снизу. – Тебе пора. Элька побежала к двери. Одинокий белый лист остался на пустом столе. Она вернулась, сунула в книжку, чтобы не унес сквозняк, и умчалась на тренировку. Почти сразу же пришла Марина, и, слушая, как ученица разыгрывается, тетя думала: конечно, можно бы взять больничный, но его полностью еще не оплатят – стажа мало… А утром был настройщик, возился с роялем и одолженным на время соседским пианино – на нем тетя играла вторую партию в концерте Баха. Музыкальная школа, с которой Марина должна была проститься этим концертом, была очень маленькой. Классов не хватало, зал был вечно занят. А нужно ведь где-то заниматься – вот от соседки и перекатили пианино, и оно загораживало теперь часть окна. – Не гони этюд, – сказала тетя. – Оставь пока, а то загонишь. Лекарственное что-нибудь поиграй. – И показала кистью, как. Тут раздался телефонный звонок, и одновременно очень тревожно – так показалось – позвонили в дверь. – Одну минуту, – сказала тетя в трубку и пошла открывать. Принесли деньги, перевод от брата, в он в письме ничего о переводе не писал. Унылое безденежье отступило, и по телефону ее звали в театр. Или в кино. Куда захочется. Договорились просто погулять. Или в театр. Было замечательно, что он позвонил, потому что не звонил давно – она же сама не пожелала с ним разговаривать, Марина уже играла Баха одна и хорошо играла, очень хорошо, – может быть, она так своеобразно просила прощения за тот устроенный из-за Баха скандал. – Эльки дома нет? – спросила она, закончив. – Недавно убежала. Вечером появится. – Я давала ей книжку, – Марина запнулась, – а она не моя. Мне нужно ее отдать. – Ты подружилась с моей колючкой? – весело спросила тетя. – Сходи к ней наверх, найди сама, а то она на меня рычит. Марина взяла Экзюпери со стола, распрощалась с тетей и зашла с книжкой к Усову. Его дома не оказалось, но мама пообещала передать. Через неделю, наводя порядок в шкафу и на столе, Андрей увидел, что Экзюпери вернулся. Ну, Рогозина! Наконец-то прочитала! Из книги выскользнул листок и, зашелестев, лег на пол. Андрей поднял. Записка? Этого еще только не хватало! Марина Рогозина начала писать ему записки. «17 мая. Еще вчера было тепло, а сегодня выпал снег, У нас было три урока, и я шла домой, когда снег еще не успел растаять. Деревья и кусты были согнуты. Белые пятна лежали на зеленом. Уже цвели яблони, и было непонятно, где цветы, а где снег. На сирени тоже лежал снег. Цветы, наверное, были теплыми – он почти растаял, стал прозрачным, как лед, и поникшая сиреневая кисть напоминала гроздь винограда, выточенную из стекла. Снег на сирени! И сирень пахла. Она была в прозрачном холодном заточении, и запах был слишком тонким, не теплым. У меня замерзли руки без перчаток. Девятого мая я тоже забыла их дома. Тогда был салют. Я вдруг увидела Усова. Он стоял и смотрел – один. Все были на площади, а он на улице. Сначала я увидела только одинокого, слегка печального мальчишку, а потом поняла, кто это. В школе он все время усмехается, и усмешка делает его недоступным. Нельзя понять, о чем он думает. Надо отдать должное, он старается не выделяться из толпы – из всех. Но он заметен в толпе. Князь Андрей! А сейчас усмешки не было. Он был самим собой. Стоял и смотрел… И все. Один раз я его таким нарисовала. Шел дождь. Голубой, черный, белый, немного зелени – очень грустные цвета. Задумчивый Усов. Размытая, неясная акварель. Нарисовала до того, как увидела таким. Я подумала, что не видела, как он смеется. Я вернулась к сирени и стряхнула с нее снег. Освобожденные ветки тяжело закачались. Я никогда не забуду снег на сирени». Его разбудил не будильник, а грохот под окном. Восемь часов. Именно в это время на задворках магазина начинали что-то кидать – в любой день. Даже в выходные. Но сегодня день был будний. Нужно идти в школу. Их уже распустили готовиться к экзаменам, но на сегодня назначили консультацию по русскому языку. Понимая, что от одной консультации, да еще в такую жару, знать больше он не будет, Андрей решил, что все-таки пойдет. Придется. Экзамены. На кухне он закрыл окно. Родителей не было, они уже ушли. Андрей прочитал записку: «Ешь суп», – но не понял, кому это – отцу или ему. Вчерашний листок лежал в комнате на столе. Писала не Рогозина. Андрею, как и всем, не раз приходилось раздавать тетради, и он знал, что у Рогозиной совсем другой почерк. Но чей же тогда? Рогозина гуляла с Джой во дворе. – Ты не идешь в школу? – спросил он, увидев Марину с собакой. – Мне некогда, – серьезно ответила Марина. – Слушай, ты давала кому-нибудь Экзюпери? Марина забеспокоилась. Он понял, что давала. – Одной девочке… Эльке. Разве… Он не дал спросить: – Нет, ничего не порвала и не испачкала… Просто так. У школы первоклашки под руководством Стекловой сажали цветы. Раздавался голос Анны Борисовны. – Элечка, детка, – гудела она. – Ну зачем же ты хочешь рядом ноготки и анютины глазки? И куда ты дела все ирисы? Ирисы. И сразу же вспомнились ириски для Стекловой, которые он носил в кармане, ее разговоры об Эльке, пропадавшей на искусственном льду, – так вот она какая, Элька. Маленькая. Челка на глазах. Колени перепачканы землей, руки в земле. Конечно же, он видел ее раньше. В последнее время – даже часто. Но так по ней не скажешь, что она – еще одна влюбленная. – Анна Борисовна! – услышал он голос Стекловой и сообразил, что стоит на месте. – Надо все-таки полить. – Леночка! – отвечала Анна Борисовна. – Так вы же и сами будете все мокрые, и гномов моих намочите… Запищали что-то и гномы. А Элька со Стекловой побежали наперегонки за шлангом. На скамейке остались кеды – Элькины, потому что Стеклова была обута. «И стакан я тогда разбил, – подумал Андрей. – Ну и пусть. Наплевать. Снег на сирени». Андрей сидел у самого окна – руки лежали на подоконнике, а голова на руках. Солнце грело беспощадно, и он почти дремал, слушая, как Горелов монотонно перечисляет какие-то суффиксы. Даже Андрею, который все больше понимал, как много он не знает, стало ясно, что Петька запутался. Но Петька еще говорил. Перед лицом покачивалась тополиная ветка. На белый блестящий подоконник невозможно было смотреть. Окно выходило не во двор, но даже здесь были слышны крики малышни. Они, видимо, все цветы уже посадили и теперь баловались с содой. Он представил, как весело им, мокрым. Наконец Петька выдохся и замолчал. Он успел загореть на крыше, волосы у него совсем выцвели. – Купаться ведь побежите, – печально сказала учительница, – учить не будете. Ну что ж, вам сдавать, не мне. Идите. И они сдавали. Андрей на четверку, Петька наговорил на пятерку. На экзамене по алгебре Рогозина расплакалась, у нее графики функций пересекались в трех местах, а у всех – в двух. Стала переделывать – все равно три точки. Потом оказалось, что только у нее и был правильный ответ: остальные рисовали график некрупно, одну точку не разглядели. На геометрии Андрей безнадежно ничего не знал. Теорема косинусов, тупоугольный треугольник… Он вертел мел в руках – в классе пахло мелом, как известкой в сырой побеленной комнате. Математик был без пиджака. Все просто и буднично. Только пугали. – Мальчик мой! – сказал математик. – Вернись на землю! И от этих слов, столько раз слышанных на уроках, Андрей вдруг вспомнил, как доказывается теорема. Написал все быстро и бездумно. Нет, кое-что он все-таки знал. – Довольно, – сказал математик. – Теперь будешь измерять площадь фигуры. На доске он начертил окружность. – Площадь круга? – Андрей как раз помнил эту формулу. – Нет. Вычисли площадь доски без круга. Математик улыбался. Андрею показался здесь какой-то подвох. Он влез на стул, измерил высоту доски. Члены комиссии улыбались – он чувствовал эти улыбки спиной. – Девятнадцать тысяч двести два! Все переглянулись. – Девятнадцать? Тысяч? – медленно спросил математик. – В чем ты измерял? В метрах или сантиметрах? Андрей прикинул – для метров у него получился слишком большой ответ. Для сантиметров как будто тоже много. Видимо, он ошибся, возводя что-то в квадрат. Со вздохом, убежденный, что все-таки это явное издевательство, он полез измерять доску еще раз, потому что забыл высоту. – Петя, – услышал он. – Ты уже сорок минут ищешь вторую высоту в параллелограмме. Поверни его боком, посмотри, что получится! Андрею нравился математик – пожилой, очень спокойный. Он тоже иногда ставил двойки и выгонял из класса. Но не со зла. Андрей пошатнулся на стуле и схватился за плакат с латинским алфавитом. Плакат упал, и Андрей полетел вниз вместе со стулом. Было много треску и меловой пыли. Среди членов комиссии началось откровенное веселье. – Глупые шутки, – сказал Андрей, отряхивая рукав. Петька за партой хмыкнул. Он тоже считал экзамены глупой шуткой. Тем более что вторая высота у него действительно никак не строилась. А боком параллелограмм развернуть – он не мог от волнения сообразить: каким боком? Не пошли ему на пользу занятия на крыше. Да разве до занятий там? Замечательная крыша в доме! Он читал там Дюма. Такое солнце было… Не глядя, Андрей кинул мел. Мел упал и раскололся. Андрей повернулся и пошел к двери. Учителя веселиться перестали. – Усов! – сказал завуч. – Вернись сейчас же! Но Андрей уже вышел в коридор. – Немедленно вернись! Усов! Но по прохладному, необыкновенно светлому коридору на третьем этаже Андрей уходил все дальше и дальше. Вечером позвонила Рогозина и сообщила, что ему все-таки поставили четверку. – Все-таки! – разозлился он. – Слушай, Рогозина, ты-то что понимаешь? – Не беспокойся, понимаю, – ответила Марина и натянуто рассмеялась: она-то понимала, каково это, когда вся школа говорит о падении со стула на экзамене и смеется, один ты не понимаешь, как это смешно… 2 Элька проснулась до лагерного подъема – в шесть. В открытое окно заглядывали ветки яблонь с облетевшими цветками, крошечная завязь щетинилась усиками. Элька дотянулась до распахнутых снаружи створок и, вздрагивая, закрыла окно: на нее посыпались холодные капли росы. Она бесшумно оделась и вышла из комнаты через веранду. На дорожке лежали густые утренние тени. Осторожно – скрипел гравий – убегала она по этой дорожке утром в лес. Солнечный свет стоял там косыми столбами, звучали птичьи голоса. В чашечках белых мелких цветов дрожали крупные капли, вдруг вспыхивая и переливаясь, стекая меж лепестков. Цветы – белые звездочки – пахли приятно и сильно, середина у них была зеленоватой коронкой. Хотелось их попробовать – а вдруг они сладковатые, как и запах, на вкус. Полянка с затененной дорожки казалась светлым пятном. Там торчали розоватые стрелки-султанчики лохматого подорожника, и под солнцем твердо зеленели первые ягоды земляники на высоких стебельках. Эльку переполняло что-то, она делалась легкой, как воздушный шарик. Ничего не стоило вдруг броситься с разбега во всю «окрошку» – не знала, как именно все это называется: фляк, бланш, еще как-то. Недаром она столько сидела на стекловских тренировках – кое-чему научилась. Ладоням было больно от попавшего под руку сучка или деревянной крошки, кусочка коры, дыхание сбивалось и выравнивалось, она встряхивала волосами, подпрыгивала воробышком, перелетая с рук на ноги, вся замирала, чувствовала, как екает где-то сердце, – раскидывала руки, вся тянулась за ними, благодарила невидимых зрителей. Вернувшись, она еще успевала безмятежно заснуть – утро словно становилось частью счастливого сна – и проснуться со всеми, с ощущением приближения чего-то хорошего. Волосы отросли – тетя заплетала тугую косичку, тетя бы порадовалась, она жалела, что у Эльки нет кос. Косичка даже хлопала по спине, когда Элька бежала утренний кросс Почти рядом с Усовым. Целых два километра. И уже после завтрака, убегая на свою тренировку, Элька начинала ждать следующего утра. Волосы пахли речной водой, травой, гарью – за рекой на болоте дымно тлел торф. Стояла жара. Элька часто бегала к роднику и окунала разгоряченное лицо в ледяную воду. Ломило лоб, ломило зубы. На дне беззвучно шевелились песчинки. Капли падали с мокрых рук на тропинку и тут же высыхали. Быстро высыхало и полотенце, которым Стеклова обвязывала голову на тренировках. К полудню поникала трава, смолкали птицы. Дежурные запускали по лагерной трансляции музыку. Но слушали ее только завхоз и его коза. Ночью завхоз охранял лагерь с ружьем, а днем сидел на лавочке или копался в огороде, а коза паслась рядом. Все остальные торчали на реке. Когда об этом доложили старшему тренеру – он был в лагере реальной властью, – тот только рукой махнул. До этого ли! У него семинар на носу, придумали в спорткомитете, как будто нельзя в городе провести. Небось не потонут! Потом спохватился и повесил на доске приказов объявление, в котором перечислялись кары за купание без разрешения, и даже шлепнул на него печать. Понимая, что это точно не поможет, он взял со всех, кто оказался поблизости, клятвенное обещание далеко не заплывать и с обрыва не прыгать. – Да кто с него прыгает-то! – воскликнул Петька, и все посмотрели на обрыв. Отсюда он виделся круглым зеленым склоном, потому что река делала поворот. Недобрым местом считался этот обрыв: и вода здесь была холодная, и на вершине стоял идол. Когда-то вместо идола была сосна, в нее ударила молния, и остался высокий обломок. На нем нарисовали лицо, а на голову положили плоский камень – идол получился как в шляпе. Здесь даже не купался никто: у берега били холодные ключи, и к самой воде подступала трава. Трава была очень мягкой. Элька любила ходить по ней босиком. Иногда она забредала на мелководье, и ее клевали в ноги юркие мальки. – Не прыгаете? Ну и молодцы! – сказал старший тренер. Лучше бы он этого не говорил и приказа не вывешивал! Первым не выдержал Петька. – Что это ты все на обрыв смотришь? – ехидно спросил он Эльку. – Я не смотрю. – Ты смотришь. – Петька был человек очень вредный. – Только тебя-то на него и не затащишь! – Это почему? – А я как-то видел тебя на вышке! – заявил Петька. – В бассейне! Да, правда. Было такое. Позор и ужас. Стояла на краю подкидной доски и чуть не ревела. Казалось, что очень высоко, а было всего два метра. Доска пружинила, качалась – не развернешься и не уйдешь. Наконец шагнула вниз, запоздало испугалась, наглоталась хлорированной воды, и под теплым душем бил потом озноб. – Это было давно, – сказала Элька. – Да ну? – удивился Петька. – А я думал, в этом году. Элька скинула кроссовки. На Петькином остреньком носу заблестели капли. – Попадет, – сказал он неуверенно. – Не попадет! Рядом был Андрей Усов. И при нем ее обвиняли в трусости! Она побежала к тропинке. – Да вернись ты, балда несчастная! – кричал ей вслед Петька, но она мотала головой и упрямо бежала наверх. Наверху она увидела, что идол стоит безликий – дожди смыли с него всю краску – и он не был теперь ни злым, ни недовольным. «Надо его покрасить», – подумала она и вспомнила, что где-то видела кисточки и краски. Она не стала смотреть вниз, разбежалась, выпрямилась, вытянулась и головой, руками окунулась в пустоту. Показалось, что прошла вечность, и еще одна вечность прошла, пока ее не вытолкнуло из глубины наверх. Вода в глубине была ледяная, сверху ощутимо теплела. Течение само понесло к берегу. Она тряхнула головой – снова услышала голоса и запахи: трава, гарь, нагретая хвоя. Лето. Лес. – Ты испугалась? – спросил Петька примирительно. – Не успела. – Зато я успел. Вечером Андрей вышел к обрыву и сел около идола – корни сосны торчали из размытой глины, переплелись надежно. Томительная жара спадала. Солнце начинало краснеть. Андрей сидел, кидая вниз камешки. Под руку попалась черная раскрывшаяся шишка, полетела в воду и утонула, не поплыла. Сырая была шишка. Он увидел, что идолу кто-то подрисовал глаза и рот. Краска была свежая. Идол смотрел сердито и, пожалуй, зло. Андрей отряхнул руки от глины и встал. Пошел в лес, но снова вышел к обрыву по другой тропинке. Сюда идол смотрел, улыбаясь. Его сделали трехликим, как индийское божество. Солнце садилось, и золотистая дорожка на воде краснела. Течение казалось спокойным, но ключи били, холодные ключи у самого обрыва – просто их отсюда не видно. Андрей покусывал длинную травинку, сорванную в лесу. Да, высоко. Но ему высота не казалась такой страшной, может быть, потому, что он всю жизнь прожил на пятом этаже. И ему приходилось прыгать с вышки на городском пруду. Здесь было ненамного выше. Он заглянул в третий идолиный лик. Идол скалил зубы. Насмешничал. «Ну, смейся!» – подумал Андрей и, отбросив травинку, шагнул вперед. – Можешь мне ничего не говорить! – такими словами встретил его у домика старший тренер. – Я все видел. Ты можешь как-нибудь объяснить свой поступок? «На идола смотрел», – чуть не сказал Андрей. Можно было сказать, что закружилась голова и он оступился. «Ага! Скажу – упал. С кем не бывает». – Не трудись придумывать, – сказал тренер. – Я видел, что ты прыгал вполне профессионально. Я понимаю, что запрет придает всему известную притягательную силу, но знаешь, как это называется? – «Нарушение спортивного режима». – Грубое нарушение спортивного режима! Я отстраняю тебя от тренировок и при первой же возможности отправлю в город. Ясно? – Что же мне теперь делать? – машинально спросил Андрей. – Что хочешь. Иди обсохни. Шумели сосны. Погода портилась. К ночи обещали дождь. Не вовремя Андрей собрался в поселок. Но нужно было позвонить домой. Он торопился – до ужина времени оставалось не так уж много. Больше, чем попало, уже не попадет. Просто ужин могли съесть. Он вышел из леса, теперь с двух сторон тянулись картофельные поля. Становилось теплее, когда выглядывало солнце, но потом солнечные пятна бледнели, стирались, сливались с тенями, и это двойственное ощущение тепла и холода было хуже, чем любой ветер. Поселок был уже виден. В домике с зеленой крышей помещались почта и не то сельсовет, не то колхозное правление. На почте оказалось пусто. Раздумывая, стоит ли заказывать разговор, он подошел к междугородному автомату: автомат при повороте диска зарычал, Андрей испугался. По такому ни разу не звонил и обращаться с ним не умел. Девушка-телефонистка одобрительно покивала – мол, так и надо. Но ему уже расхотелось выслушивать повторное рычание. – Пожалуйста, город. Телефонистка засуетилась, закричала в трубку. – Жди. В течение часа. «Ого», – подумал Андрей и сел на скамейку, – Есть хочешь? – спросила вдруг телефонистка. – Пирожки. С черемухой. Он помотал головой. – Чего ты стесняешься? – воскликнула девушка. – Сегодня суббота, мама сама стряпала! – Лучше город побыстрее дайте, – сказал Андрей. Но телефонистка уже налила чуть остывшего чаю с мятой и протягивала ему пирог. Он пробовал черемуху в первый раз. Понравилось. Вкусно. Окна быстро синели. Незаметно пошел дождь. Телефонистка в коротком платьишке бросилась закрывать окно. Свет лампочки словно стал неярким. – Ах, окно протекает! Окно действительно протекало. Но хуже было то, что телефон молчал. – Связи нет, – сказала девушка, послушав. – В глуши, что ли, какой живете – связь пропадает? А еще центральная усадьба! – Да в прошлом году ремонт был, – словно оправдываясь, заговорила девушка. – И теперь как дождь посильнее, все из строя выходит. Ждать больше было нечего. Ужин уже не то что начался – кончился. Дождь слабее не становился – лил стеной. Андрей сидел, вытянув ноги, и думал, как быть. Переждать дождь и возвращаться? Ну да… А когда он перестанет? Хорошо еще, что не гроза. – Спасибо за черемуху, – сказал он. – Куда ты? – изумилась девушка. – Льет-то как! Возьми хоть куртку! – Нет, до свидания. И шагнул под дождь, ругая себя за желание позвонить домой. Чего он хотел? Чтобы мама уговорила старшего тренера, а его пожалела? Как в детском садике! У дороги он почувствовал, что дождь временами стихает, потом накатывается волнами. Он весь промок, и это было не так уж приятно. Время летело. Было уже совсем темно. Дорога раскисла, в вязкой глине стояли лужи. «Влип ведь!» Можно сократить путь, пойти полем. Но картошка росла в той же глине, более вязкой, чем на дороге. Не поле – настоящее болото. Ловушка. Грязный, Андрей шагал через ломкие кустики. В кроссовках чавкало. Он проваливался чуть не по колено. «Вот влип!» В лесу он пошел быстрее. Страшно не было – кто еще, кроме него, будет в такую погоду бродить по лесу! А дождь все шел и шел. Петьку вызвал к себе старший тренер и потребовал – глупейшую вещь! – график кухонных дежурств. – Я сдавал, – сказал Петька. Он не сдавал. Ему постоянно напоминали об этом графике, но на кухне ведь все равно никто из школьников не дежурил: их в лагере было мало, лагерь-то студенческий, университетский. И что теперь график, если Усова выгнали! – У меня его нет, – раздраженно сказал тренер. – Федор Игнатьевич, – заметил осторожно Петька. – Какая от нас польза на кухне? Я, например, суп только мешать могу, а солить уже не умею. Тренер сказал, что солить ничего не требуется – на то есть повариха, а ей нужна помощь: картошку чистить, воду таскать. – Ага, воду! – сказал Петька возмущенно. – Девчонки, что ли, будут воду таскать? Тренер ответил, что если эти девочки могут с гантелями присесть и встать, то принести немного воды для них только в удовольствие, а если не могут, то им здесь не место, только под ногами путаются и мешают взрослым работать. И вообще, никакой дисциплины, разболтались совсем! И со словами: «Ну, иди, иди, у меня еще дела есть» – тренер выставил Петьку за дверь. – Детский труд на фабрике! – мрачно сказал Петька двери и пошел искать Стеклову, которой необдуманно перепоручил написать этот несчастный график. Необдуманно – потому что ей пришлось бы подходить к лохматому старшекурснику, ответственному у студентов за кухню, а лохматый Петьке не нравился. И при мысли, что Стеклова будет еще и что-то спрашивать у этого лохматого, казалось, что он, Петька, вообще может каждый день не обедать, лишь бы Стеклова и этот старшекурсник не общались. Стеклова сидела в столовой у телевизора. Было время ужина, она сидела с тарелкой на коленях. Шел «Театр» Моэма. Элька еще не появлялась. Усова тоже не было. Петька сел и со своего места увидел, как Стекловой подает хлеб тот самый старшекурсник. Петька разозлился, подошел и довольно громко спросил насчет графика. На него зашипели. – Я положила тебе на кровать, – сказала Стеклова, не в силах оторваться от Паулса на экране. – Не видел, – сказал Петька. – И, по-моему, не писала ты ничего. – Не писала, – легко согласилась Стеклова. – Его Элька писала. У нее тогда время было. Уйди, не мешай, При выходе из столовой Петька налетел на старшего тренера, и тот вдогонку крикнул: «Чтоб график был!» «Да помешались все на этом графике!» – подумал Петька. На кровати у него, конечно, график не лежал. Он стал перетряхивать бумажную кучу с полки и заметил, что уже стемнело. Он не видел букв. Тогда он зажег свет, и вокруг неяркой лампочки сразу закружилась бабочка. По стене металась тревожная тень. На улице пошел дождь. По подоконнику сквозь щель в раме быстро потек ручеек. Петька сходил за тряпкой и вернулся к бумагам. Здесь много чего было: старые судейские бланки, газеты, обрезки фотографий. И график, наверное, тоже был – во всяком случае, мог быть только здесь. Петька стянул все это ничейное добро с полки, и тут на него посыпалась книги. Он начал ставить их на место и с облегчением увидел на полу листок, исписанный Элькиным почерком – очень четким, ровным, буквы без хвостиков. «А хорошо, что она писала, – подумал Петька. – У Ленки почерк ведь, как у курицы». Но это был совсем не график, о котором Петька тут же забыл. Ему даже стало жарко, он скинул куртку, хотя в домике было гораздо холоднее, чем на улице. С окна капало, тряпка уже намокла. Шумел ливень. Петька отправился искать Усова. В столовой его не было. Две порции – его и Элькина – стояли нетронутыми. Петьке показалось, что теперь все обретает какой-то иной смысл – прыжки эти… да все! Наверху, в комнате девочек, горел свет. Элька сидела под одеялом с книжкой, но не читала. – Ты не была на ужине? – спросил Петька, но плохо расслышал свой голос. В комнате стоял шум дождя, потому что на веранду была открыта дверь. – Я не люблю капусту, – не оборачиваясь, ответила Элька. – Сегодня не капуста была, – сказал Петька, закрывая дверь. – Сегодня… – Он замолчал, потому что она не слушала. – А Усов где? – Я не знаю. – Его тоже не было. Наверное, получалось ехидное, чем нужно было, Элька повернулась: – Где-нибудь он да был. Отстань. – Ну ладно! Он спустился к себе и стал собирать с пола книги. У него прыгали руки, когда он снопа взбегал по лестнице. – Твое? – Он швырнул стопку книг ей на одеяло. – Так не разбрасывай в чужих комнатах! – Не мое, – сказала Элька. – А ты бы хоть стучался. И не кричи. – А чье же? – Да отстань ты наконец! – А это?! Он стоял перед ней с листком, и от какого-то злого торжества у него даже загорелись уши. – Отдай, – сдавленно сказала Элька. Она шевельнулась, и книги на одеяле расползлись. Наверное, она увидела там что-то, непонятное Петьке, и повторила растерянно: – Отдай. Он помахал листком: – Записки друг другу пишем? Ах-ах-ах, какой он, Андрей Усов! – Смолкни, – мрачно сказала Элька. – Думаешь, я сижу, так уж не встану? – Ну, встань! – насмешливо сказал Петька. Она не встала. – Если пишешь, так хоть не бросай по комнатам! – Тебя читать никто не заставлял! – Ах-ах… Элька вскочила, но Петька успел отпрыгнуть в сторону. Он думал, что она сейчас скажет опять: «Отдай». И он отдаст. И все. К тому же она была не одета: свитер и плотные колготки, в которых девчонки занимались у хореографа. Но Элька не говорила. Ей плевать было, что она не одета. У нее сжались кулаки. – Ну, подходи давай, – сказал Петька, еще не осознав, что зажат в самый невыгодный угол: окно рядом с верандой затянуто сеткой, а дверь на веранду он сам закрыл. Оставалось еще одно окно – на улицу. А был второй этаж. – Подходи-подходи… Она шагнула. Он метнулся, и сам не понял, как оказался на подоконнике, но хорошо понял, что она подойдет. И что лучше не ждать, пока она подойдет. Ну, что она могла с ним сделать? Стукнуть? Она? Его? Из-за Усова? – А-а… И он мужественно прыгнул в темноту. Упал он счастливо на что-то мягкое, но не успел этому порадоваться, потому что следом не менее счастливо спрыгнула с окна Элька, и они зло сцепились посреди развороченной клумбы. Драка оказалась короткой. Их растащили чьи-то сильные руки. – Ну, вы! – сказал повелительный голос. Зажглась спичка. Петька похолодел, узнав старшего тренера. – Так… – недобро сказал старший тренер. У Петьки была разбита губа, и во рту стоял вкус земли и крови. Он не мог говорить. Спичка погасла. – Так, – повторил тренер. – Ты видел? – Но имел в виду он, кажется, не Петьку. – Плохо, – отозвался незнакомец. – Так посмотри получше! – взорвался старший тренер. – Тихие они у вас все! Краса и надежда отечественного спорта! Да у них вечно все не слава богу! То одно, то другое!.. – А где Катерина? – перебил незнакомец. – Она с ними ладила. – Вот именно! Нету Катерины! Понимаешь? Нету! В институт она надумала поступать! А у меня никого больше нет на эту мелюзгу! Опять зажглась спичка. Незнакомец хотел разглядеть мелюзгу получше. – Вот, любуйся, – тренер говорил уже тише. – На Зимину свою полюбуйся! Тихая. Как сделать что, так не заставишь, а тут… Да еще семинар этот! Ты не представляешь, сколько мне пришлось написать бумаг! – Зимину я заберу, – сказал незнакомец и бросил спичку. Петька понял, что это Элькин тренер. – Еще одного заберешь! – отрезал старший тренер. – А еще лучше, всю эту ораву! Смотреть за ними некому. Не помрут без лагеря. Пусть в городе друг друга калечат. – Ты иди, – сказал Элькин тренер. – Мы сами разберемся. – И не дожидаясь, пока тот отойдет, присел перед Элькой на корточки и достал платок. Глаза уже привыкли к темноте или тучи ушли – Петька видел все отчетливо. – Вот так-то, свет Элеонора Юрьевна… Вот такую я тебя и повезу красивую. Впрочем, ему тоже досталось. Что же вы не поделили? – Трепло! – сказала Элька презрительно. – Ты обо мне? – обеспокоенно откликнулся тренер. – Вот что получается, когда тренер молод, а воспитанница почти родственница, – уже обычным голосом, ворчливо сказал старший тренер и зашагал по траве на дорожку. Элькин тренер попробовал платком вытереть ей лицо. «Пижон», – подумал Петька. – Надеюсь, вас не нужно будет запирать в разных углах? – обратился тренер к Петьке. – Не нужно, – хмуро ответил он. – Ну, прекрасно… Да ты раздета! – спохватился тренер. – Марш в дом! А то приехал твой отец. Тетя и так целый день не присядет. Тебе еще только заболеть! Петька посмотрел им вслед и пошел кружной дорогой к роднику, чтобы не встретить расходящихся телезрителей. Когда он вернулся, в комнату постучали. – Твои книги, – сказал Элькин тренер. – Это… не мои, – сказал Петька. – Не понимаю я… – У тебя очень агрессивное непонимание, – заметил тренер. – Главное, выражается очень непосредственно. Открылась дверь и вошел совершенно мокрый Андрей Усов. – Ты где был? – накинулся на него Петька. – Гулял, – ответил Усов высокомерно, – Под дождем? – спросил Элькин тренер и сам себе ответил: – Впрочем, кому как нравится. Вы веселые люди. Теперь я понимаю, почему Федор Игнатьевич так жаждет от вас избавиться. Старший тренер сдержал слово и отправил Андрея в город вместе с Элькой и ее тренером. Они уезжали вечерней электричкой. Она пришла переполненной: здесь была полоса пригородных садов. Элька была в венке из колокольчиков. На лицо сыпались ярко-желтые точки. От колокольчиков сильно пахло травой. Андрей почти касался щекой ее венка. Было неудобно стоять в толпе, но травяной запах нравился. Андрей часто убегал в лес, валялся в траве, смотрел в небо. Если утром шел дождь – светлый, с солнцем, то к полудню трава просыхала. Кое-где ее подкашивали, и запах сена стоял вдоль дороги. Потом Андрей открыл, что не одинок, не одному ему приходит в голову мысль убегать от всех. Он видел Эльку, стоящую, как аист, с поджатой ногой. Перед ней лежала брошенная раскрытой книжка, но Элька смотрела мимо, наклонив голову набок, сосредоточенно и, как ему показалось, хмуро. Про книжку она забыла. Потом ему ночью почему-то снился старый пень, лесная тонкая трава, кустики черники с налетом на крупных ягодах и он сам, а вроде бы и не он сам – странно-знакомый белоголовый мальчик, трогающий сизые ягоды губами. Как-то он видел Эльку и Стеклову на берегу – они дурачились, бегали, кричали, танцевали диковинный танец, прыгали, переворачивались, словно это было легко, ничего не стоило. Правда, Стеклова Эльку подстраховывала – ладонью под спину. Они разбегались – а вспоминался их бег замедленным, лишенным ритма, как продолжение своих щемящих снов: взмах руками… вздох… лицо… и как заключительный аккорд – взмах, всплеск распущенных за спиной волос, – а он-то в стороне, он в стороне.