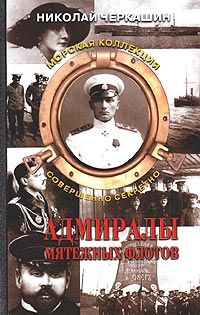

Адмиралы мятежных флотов

ModernLib.Net / Военное дело / Черкашин Николай Андреевич / Адмиралы мятежных флотов - Чтение

(Ознакомительный отрывок)

(Весь текст)

Николай Черкашин

Адмиралы мятежных флотов

Документальные повести Николая Черкашина рассказывают о судьбах выдающихся русских адмиралов - Александра Колчака, Адриана Непенина, Бориса Вилькицкого, чьи судьбы оказались на изломе рокового 1917 года. Книга иллюстрирована редкими фотографиями. Впервые публикуется мартиролог адмиралов императорского и белого флотов. Это четвертая книга Морской коллекции "Совершенно секретно".

АДМИРАЛЫ МЯТЕЖНЫХ ФЛОТОВ

На Балтийском флоте - Непенин, боевой.

Как он и Колчак - таких молодых адмиралов во всей Европе нет.

Александр Солженицын

Самые молодые адмиралы императорского флота в его закатную пору - Адриан Непенин и Александр Колчак - были друзьями и отчасти соперниками. Обоим Государь и Ставка приуготовили особое предназначение: перевести Балтийский и Черноморский флоты из обороны в наступление. Оба должны были возглавить стратегические операции: Колчак - высадку десанта в Босфоре и захват проливной зоны, Непенин - вывести в открытое море бригаду линкоров и высадить десант под прикрытием их орудий в самом сердце Восточной Пруссии - на кенигсбергском направлении. Ни та, ни другая операция не вызывала энтузиазма ни у союзной Британии, ни у Временного во всех отношениях правительства, среди членов которого было немало агентов влияния самых разных антироссийских сил. Может быть, поэтому самые молодые и самые деятельные русские адмиралы откомандовали своими флотами считанные месяцы…

Непенин пребывал в старшинстве в отношении Колчака, поскольку выпустился из Морского корпуса на два года раньше. Вероятно, они знали друг друга еще гардемаринами, но имя Колчака после полярных экспедиций Адриан Непенин запомнил раньше. Через пару лет и Колчак услышал о своем старшем однокашнике: в последние дни Порт-Артура миноносец «Сторожевой», которым командовал лейтенант Непенин, подставил свой борт под японскую торпеду, чтобы спасти эскадренный броненосец «Севастополь». За этот подвиг Непенин получил заветный «белый крестик» - орден Святого Георгия IV степени. Командир «Севастополя» капитан 1-го ранга Николай Эссен всегда помнил отчаянного лейтенанта и «вел» его по службе как мог. Во всяком случае с началом новой войны порт-артурские побратимы Колчак и Непенин оказались под личной эгидой командующего Балтийским флотом адмирала Эссена. Оба были любимцами, опорой его и надежей. И никто из них не подвел своего патрона.

Пока капитан 1-го ранга Колчак ходил на кораблях в боевые набеги, капитан 1-го ранга Непенин, а вскоре и контр-адмирал, возглавлял службу связи, или же, назовем вещи своими именами, - морскую разведку. Благодаря добытым и разгаданным кодам германского флота служба адмирала Непенина наводила русские корабли на нужные цели и уводила их от невыгодных встреч. Колчак не раз и не два благодатно испытал, что такое точная и своевременная информация о противнике, и прекрасно понимал, что в успехе его операций - немалая толика незримого непенинского участия.

Именно Непенин первым высмотрел и пригрел в своей службе связи двадцатидвухлетнего авиаэнтузиаста Игоря Сикорского. Он рекомендовал Игорька - звал его так за глаза - главным авиационным инженером службы связи. Кто мог сказать тогда, что за этим юношей величайшее будущее, что это восходящее светило мировой аэронавтики? А Непенин сказал: берите, не пожалеете. И взяли, и Государь высочайше утвердил юнца в этой должности. На российском горизонте взошла эта звезда, да на американском небосклоне достигла зенита. Адриан Непенин… Великого чутья человек! Он же, пожалуй, первым понял роль боевой информатики в морской войне. Да и не только в морской. И все наши нынешние теории по части управления боем, связи, планирования, все, что американцы закладывают в программы своих БИУСов - боевых информационных устройств, - все это начинал он, этот великий адмирал, родом из Великих Лук…

Ни Непенин, ни Колчак не кончали Военно-Морской академии, не командовали большими кораблями, поэтому назначение их командующими флотами, да еще с внеочередным производством в вице-адмиралы, вызвало шок в среде «более достойных» адмиралов. Так что и тут под перекрестьем многих косых взглядов они оказались на одном поле судьбы. Знать бы, что судьба обернется к ним одним и тем же страшным ликом…

АДМИРАЛ НЕПЕНИН

Был застрелен адмирал Непенин,

талантливый флотоводец,

энергичный администратор,

заботливый начальник,

человек прекрасных качеств.

Александр Куприн

Вместо пролога

НОЧЬ КРАСНЫХ КЛОТИКОВ

«А где вы были во время августовского путча?» Сей популярный в конце первого года постперестройки вопрос, как оказалось, вполне можно было задать и прославленным российским флотоводцам. И адмиралы Лазарев, Истомин, Корнилов, Нахимов, чьи бренные останки погребены в Севастополе под плитами Владимирского собора, ответили бы медиуму: «Во время путча мы были в Санкт-Петербурге…»

И это было на самом деле.

Поезд Севастополь-Петербург. Август 1991 года

Попутчик мой по общему вагону, рыжебородый питерский студент, справившись, свободен ли рундук под моей полкой, засунул туда перетянутую крест-накрест картонную коробку. Это заурядное дорожное событие никогда не задержалось бы в моей памяти, если бы студент (чуть позже он назвал свое имя, предварив его упреком родителям - переоригинальничали-де, откопав в святцах Евграфа) не достал из кармана свернутый в трубку журнал и не стал читать мою статью об адмирале Непенине; мало того, подчеркивать в ней кое-что и скептически хмыкать. Я не раз наблюдал - в метро, в трамвае - за людьми, которым попались на глаза именно мои газетные строчки. Но чтобы так черкать в присутствии автора!…

В общем, мы познакомились. Но суть дела не в его пометках на полях статьи, а в той картонной коробке, которая стояла под моей полкой.

- Знаете, что в ней? - спросил Евграф, когда мы освоились и он проникся доверием ко мне как к автору, за чьими публикациями следит давно.

Что можно было везти в голодный Питер?

Сало, кукуруза в початках, красный ялтинский лук или баклажаны.

- Черепа…

- Что-о-о?!!

- Черепа адмиралов Лазарева, Истомина, Нахимова, Корнилова… - сообщил он, донельзя довольный произведенным эффектом. - Я тут все лето работал от «Ленпроектреставрации» во Владимирском соборе. Знаете - на Горке, усыпальница адмиралов. Так вот, в мае гробницу вскрыли, чтобы отремонтировать нижний храм. Ну а останки я везу на антропологическую экспертизу.

- Зачем?

- Если честно, то это только предлог для местного начальства… Я их спасаю. Я не хочу, чтобы их выбросили в какой-нибудь отвал, как вышвырнули кости Багратиона или Скобелева.

Поезд наш въезжал во вторую ночь августовского путча. И не было никаких надежд, что она не продлится годы. Во всяком случае, там, в Севастополе, жизнь ничуть не всплеснулась при воцарении хунты. Все шло своим унылым чередом. Янаев так Янаев, и ельцинские воззвания не достигали ушей горожан…

Спать я не мог еще и оттого, что полка моя превратилась в надгробную плиту четырех адмиралов и возлежать на ней было бы кощунством.

Умри, Шагал! Умри, Малевич! Умрите все футуристы, абсурдисты, авангардисты! Шедевральнее не придумать: прах адмиралов под лавкой в общем вагоне. Загробная командировка великих флотоводцев из Севастополя в Петербург. Кто их призвал? Кто поднял их, как подняли Лазаря? Лазарева, Истомина, Нахимова? Зачем им нужна была эта поездка? Апофеоз дьяволиады? Сюрреализм эпохи постперестройки? Мистика на марше?

Утром я спросил Евграфа:

- Ну и куда ты теперь денешь прах адмиралов?

Студент-археолог ответил не сразу:

- Я знаю одно место…

Рижский залив. Декабрь 1991 года

Эти строки я пишу в тот, безусловно, исторический день, когда был распущен последний оплот большевизма в России - Верховный Совет СССР, а президент - последний генсек КПСС - ушел в отставку.

Что тут сказать?

Облегченно вздохнуть: слава Богу?

Саркастически усмехнуться: финита ля комедия?

Горько задуматься: что теперь будет? Или что же это все было?

Пожалуй, горько задуматься…

…Все, что потом сломает, искалечит, извеет жизни героев этого почти непридуманного романа; все, что могло спасти их от расстрельной пули, от смертельного голода, от лагерных нар, от злорадного хамства и изощренного глумления; все, что могло удержать страну от сползания в нынешнюю пропасть, - все решалось в тот воистину роковой для России и сопредельных ей стран, всех тогдашних и нынешних поколений - год тысяча девятьсот семнадцатый. И каждый день того судьболомного года подобен был жребию, написанному на 365 бумажках. Там были и спасительные для России номера.

Герои сих страниц пытались вытащить их из морской фуражки…

Бумаги мои - архивные выписки, визитные карточки, газетные вырезки, старинные фото - разложены на широком столе в высоком доме, что стоит над морем. Над тем самым заливом, вода которого солонела от крови моих героев, - Рижским заливом; волны его смыкались над их горящими кораблями; порой и тела их выносил прибой на этот широкий пляж, столь безмятежный летом и столь суровый - в снежных застругах - зимой.

Едва перо мое касается бумаги, едва разойдется оно строка за строкой, как за окном тихо-потиху подымается ветер, чем дольше письмо, тем сильнее шквал, и вот он уже бушует, охает, бьется в окна так, что стекла хрустят.

Брошу ручку - и шторм затихает. Отчего так? Может быть, выводя имена людей, живших здесь и отдававших душу среди этих дюн и сосен, этих волн и этих стен, я тревожу их тени, и все они с ветром слетаются под окна и шумят, бьются, воют, тщаться поправить перо мое, подсказать, надоумить… «Не так все это было, не так…» Или: «Обо мне не забудь, меня помяни…»

А может, это воздушные всполохи залпов долетают с Ирбен, с Моонзунда?…

Но ведь и они же, герои мои, слышали эти зимние взвои. И они же видели эту подбитую ветром меркло-красную полоску заката над морем. И бежит она от них ко мне, к нам, будто телеграфная лента с аппарата Юза, будто магнитная пленка со старой бобины… Прочитать бы. Услышать…

Принтограмма № 1

«…Я полагал, что свободен от каких-либо обязательств перед женщинами воюющей с Россией державы.

Каждое утро я просыпался с одной и той же мыслью: «Арестуют меня или нет?» Иногда она возникала в другой форме: «Расстреляют или нет?» Впрочем, я прекрасно осознавал, что шпионаж в военное время карается расстрелом, и потому отвечал себе честно: «Конечно, расстреляют».

Мысль эта возникала по нескольку раз на дню, иногда в самый неподходящий момент - перед столом начальника чертежного бюро или в постели с очередной фрёйлен из цветочного магазина (кафе, библиотеки, госпиталя кармелиток). Трудно свыкнуться с подобной мыслью в двадцать лет, и я старательно пытался взять от жизни все, что она могла предложить мне в моем положении. Впрочем, в деньгах я почти не нуждался, хотя и работал простым чертежником в судопроектной фирме. Деньги я получал исправно по другим каналам, что составляло только часть моего жалованья как агента русской морской разведки.

Не буду входить в подробности, как я попал на эту службу. Скажу только, что жребий мой определили три обстоятельства: свободное владение немецким языком, всосанное с материнским молоком (поскольку моя мать - рижская немка; отец же - столбовой дворянин Петербургской губернии); столь же - природная склонность моя к авантюрам и приключениям; наконец, прискорбный случай - кузен-ровесник Отто Гест умер в нашей староладожской усадьбе от врожденного порока сердца предвоенным летом. У него было германское подданство, но последние три года, после смерти своей матери, растившей его без отца (грех юных лет), Отто жил у нас в Старой Ладоге, отъезжал в Берлин на учебу в университет. Схоронили его на нашем сельском кладбище, а когда я повез его документы на регистрацию в полицейский участок… Вот тут-то через некоторое время я и получил столь необычное предложение. Не от полицейского пристава, разумеется, а по возвращении в Морской корпус. Я принял его не колеблясь, поскольку исходило оно от человека в морском мундире и целью имело благо родного флота. То есть это была служба тайного морского агента в тылу готовившейся к нападению Германии.

За две недели до начала войны я выехал в Кенигсберг с бумагами несчастного Отто. Кроме его паспорта, в моем саквояже лежали диплом, выданный инженеру Гесту, который кузен привез, чтобы порадовать маменьку, и белый билет, освобождающий его от военной службы даже в военное время по причине больного сердца.

Вскоре стараниями неведомого мне ходатая я был определен на службу чертежником в судопроектную фирму от верфи «Шихау». Знания, полученные в Морском корпусе, позволили мне без труда справляться с черчением корабельных механизмов, не составляющих, кстати говоря, особых боевых секретов. Задание по линии нашей морской разведки было еще проще - вживаться. И я вживался…»

Санкт-Петербург. Январь 1992 года

Стою в холле Военно-морской академии и спрашиваю, словно уличный телерепортер, у вбегающих и сбегающих по мраморным ступеням офицеров:

- Скажите, кто такой адмирал Непенин?

- Спросите в строевой части! - отмахнулся черноусый капитан 3-го ранга.

Навстречу ему седовласый капитан 1-го ранга с командирской «лодочкой» на черной тужурке. Северянин.

- Адмирал Непенин? Кажется, с первой флотилии.

Спрашиваю подполковника с погонами морского летчика:

- Вы знаете, кто такой адмирал Непенин?

- Нет.

- А вы? - спрашиваю его спутника.

- Первый раз слышу.

Безо всякой надежды обращаюсь к белесому, как соломенный сноп, старшему лейтенанту:

- Вы слыхали об адмирале Непенине?

Старший лейтенант в мучительном припоминанье:

- Где-то читал… Что-то вроде русского адмирала Канариса, только в первую мировую войну. Слишком много знал, за что и был застрелен германским агентом в Финляндии.

Браво, старший лейтенант!

Глава первая

СВАТОВСТВО АДМИРАЛА

Адриан Иванович Непенин впервые венчался сорока пяти лет от роду со вдовой старшего офицера крейсера «Паллада» Ольгой Васильевной Романовой. Что подвигло на этот решительный шаг его, человека, всегда отшучивавшегося от нападок близких за свое затянувшееся безбрачие тем, что он, как и вице-адмирал Нахимов, будет хранить верность только одной стихии - морской; и еще - словами Чехова: в квартире порядочного человека-де, как и на военном корабле, не должно быть ничего лишнего - тряпок, кастрюль, женщин?… Что подвигло его стать не только мужем, но и отчимом маленькой Люси, которая, ревнуя его к памяти отца и к маме, долгое время звала его не иначе как «этот гадкий Непенин»?

Тоска ли по нежному уюту супружеской опочивальни, настывшая за тридцать лет походно-скитальческой жизни? (О, эти безрадостные ночлеги сначала в ротных дортуарах Морского корпуса, потом в каютах, гостиничных номерах, казенных квартирах…) Или стрела Амура и в самом деле пробила броню его сердца, в которую заковал он ретивое, после краха самой пылкой, самой искренней юношеской любви, когда так беспощадно и житейски пошло дочь севастопольского градоначальника отвергла руку худородного и небогатого мичмана?

Нянюшкиными ли молитвами, жизнелюбием младости, крепостью ли духа псковских ушкуйников, но только не поднял мичман Непенин револьвер к виску в ту томительную южную ночь, а, подобно лермонтовским героям, искавшим забвение сердечных неудач под пулями кавказских горцев, бросился, как в омут головой, в Тихий океан, на корабли Сибирской флотилии, только-только осваивавшие этот край земли, полный всех чудес и пороков Востока, край, чья столица посягнула владеть Востоком на широком просторе меж берегов Страны восходящего солнца, Страны утренней свежести, Поднебесной империи и удалой казацкой вольницы, докатившейся по Амуру и Уссурийску до откатов великого океана, ставшей там сторожевыми заставами от Посьета до Авачи. А вскоре и пули, чей смертный посвист столь целебен для ран сердечных, не заставили себя ждать. Да и не пули даже, а снаряды, начиненные гремучей ядовитой шимозой, полетели над непенинской головой на порт-артурских рейдах. В кануны же бранных лет - что перед японской, что перед германской - усмиряли плоть женщины-удачи. И было их немало - китаянки и россиянки, чухонки и татарки, цыганки и польки, дамы света и полусвета. Циновки «пагод свиданий» и шелка меблированных комнат; гейши и хористки, белошвейки и баронессы, эмансипированные курсистки и взбалмошные барыньки - весь этот пестрый декамерон приморских городков к сорока годам моряцкой жизни не радовал его ничуть и даже пугал призраком одинокой старости.

Неужели и в самом деле понадобилось двадцать лет, прежде чем там, под сводами главного ревельского храма, повторилось то самое таинственное сердцекружение, от которого потом так долго и все-таки безуспешно отрекался он все эти годы? Да, пожалуй что так оно и было.

В тот день на Вышгороде в храме Александра Невского отпевали экипаж злосчастной «Паллады». Ревель, Гельсингфорс, Петроград, весь флот Балтийского моря, да что флот, вся Россия была потрясена мгновенной гибелью шестисот с лишним человек.

27 сентября 1914 года эсминец «Новик» получил приказание встретить и отконвоировать крейсера «Палладу» и «Баяны», возвращавшиеся в Ревель из дозора.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА

. «Вскоре мы открыли на горизонте мачты и трубы «Паллады» и «Баяна», которые шли нам на встречу, - записывал в походный дневник минный офицер «Новика» лейтенант Граф. - Вдруг мы заметили огромный взрыв и столб воды и дыма. Все на мостике так и впились в бинокли, силясь разглядеть, что произошло. К нашему ужасу, один из крейсеров исчез, а другой, увеличив ход, стал идти переменными курсами. Мы сейчас же дали самый полный ход и понеслись к нему. Одновременно получили печальное радио, что неприятельская подлодка взорвала «Палладу».

Отконвоировав «Баян» до назначенного места, мы повернули назад и полным ходом пошли к месту катастрофы. Там плавало лишь много деревянных обломков, коек, а также спасательных поясов. Характерно то, что все деревянные предметы, даже маленькие, были расщеплены на самые мелкие кусочки, что указывало на страшную силу взрыва. Позже из воды удалось подобрать всплывший Нерукотворный Образ Спасителя, который был совершенно невредим. Ни одного человека, ни нам, ни другим миноносцам не удалось найти.

Такой ужасный эффект взрыва на всех нас, конечно, произвел довольно удручающее впечатление, ведь в несколько минут разлетелся в мелкие щепы корабль как-никак в 8000 тонн. Единственно лишь можно предположить, что такой результат получился, очевидно, вследствие детонации артиллерийских погребов «Паллады», а не только взрыва, хотя бы и одновременно, двух мин.

Но что же делать, это одна из жертв современной войны. Каждый из нас в любой момент должен быть готов принять такую же смерть, и кто знает, может быть, такая гибель легче медленного умирания…»

Панихида тянулась медленно и мучительно. Дьяконам и священнику приходилось перебирать десятки имен, чуть ли не все, какие были в святцах: «Помяни, Господи, рабов твоих: Александра, Дмитрия, Николая, Василия, Прохора, Евгения, Семена, Нестора, Фому, Прокофия…»

Вдовы офицеров стояли особой черной стайкой, от которой веяло лавровишневыми каплями и парижскими духами. В этот скорбный букет вплетался благовонный дымок ладана, рождая престранный аромат торжественного горя.

Ближе всех к Непенину находилась молодая, почти юная, несмотря на траур, дама. Она не отрывала окаменевшего взгляда от пламени свечи, зажатой в стиснутых добела пальцах. Он с трудом узнал в ней веселую Оленьку Романову, казачку-ростовчанку, двадцатитрехлетнюю жену, теперь вдову, старшего офицера «Паллады» кавторанга Романова. До той поры он видел ее лишь однажды в мирной тогда еще Либаве…

Ах, Либава, балтийская Одесса! Садово-марципановый уютный городок, полный чистеньких прехорошеньких девушек, - оранжерея флотских невест; цветник игривых, жизнерадостных женщин - ристалище любовных поединков в темных липовых аллеях.

Либава - голубая мечта холостых мичманов и лейтенантов, тихая гавань каперангов и адмиралов. Первые - искатели невест и амурных приключений и находили их в переизбытке, вторые - старческого покоя и находили его вдоволь в прибрежной зелени немецких дач.

Разумеется, и те и другие знали об истинном предназначении Либавы, которое и в голову не приходило обывателям. На секретных картах русского флота Либаве отводилась роль передовой оперативной базы, с которой крейсера, эсминцы и подводные лодки могли беспрепятственно выходить в открытую Балтику и возвращаться «зализывать раны», пополняя угольные бункеры, мазутные цистерны и артиллерийские погреба, ибо старый добрый Кронштадт, этот обветшавший щит на вратах Петрограда, все меньше и меньше устраивал Балтийский флот, растущий не по годам, а по неделям. Еще в царствование Александра III морской министр адмирал Чихачев нашел в Либаве альтернативу Кронштадту - столь удаленному от театра будущих морских сражений, с его замерзающими и мелководными фарватерами, по которым не проползти подраненным в бою, набравшим воды через пробоины, глубоко осевшим большим кораблям.

Военный порт с береговыми батареями был заложен во времена отца царствующего монарха и потому был увенчан именем Александра III. Были у Либавы и другие важные предназначения: воедино связывать сухопутный фронт с действующим флотом - фланг армейских позиций с цепью морских крепостей… Но, право, все эти оперативно-тактические выкладки туманились в офицерских головках, едва зацветали либавские липы… В то последнее предвоенное лето, повинуясь таинственному свойству зеленого мира, когда природа, предчувствуя потоки людской крови, цветет неистово и бурно, либавские липы стояли белее яблонь, источая свой сладкий хмель, и морской ветерок вливал его распахнутые окна домов и иллюминаторы кораблей.

Как ни был смурен каперанг Непенин после пирушки с друзьями из Минной дивизии, а все же с замиранием сердца учуял в теплых токах любавской медыни то любовное зелье севастопольских акаций, так и не выветренное из души ни какими штормами, делами, боями…

Там, в исцветающем парке близ Морского собрания, налетели на него две веселые пары - старшие офицеры «Паллады» и «Дианы» кавторанги Романов и Рыбкин с женами-сестрами. Адриан Иванович был наскоро представлен первым красавицам либавской крепости - Наталье и Ольге, а затем, как ни отнекивался, уведен был почти под руки на семейный обед к Романовым, где после стопочки смирновской вновь обрел полноценное чувство мира.

Не там ли, за накрахмаленной скатертью, средь стен столовой в жардиньерках, в сияющих бра и недурных акварелях, глядя то на порхающие руки молодой горничной, то на хрупкие плечи хозяйки, отправляя в рот любимые греческие маслины и запивая их из хрустальной стопки, прислушиваясь к ребячьим крикам из детской, не тогда ли возжелал старый холостяк подобного же очага? Не тогда ли это невнятное и уж, конечно, безотносительное к Ольге Васильевне (какие могут быть сомнения: жены друзей - табу!) желание подобного же счастья было тотчас же уловлено в тех таинственных сферах, где ткутся человеческие судьбы, и по недоразумению, видно (а впрочем, сказано же о путях неисповедимых - желание подобного счастья было перетолковано как именно этого счастья, с этой женщиной), над головами всех четверых в ту минуту незримо завертелись веретена четырех судеб, сматывая свои нити в жестокий узор желания, сбывшегося буквально. И уже было отпущено им на все про все чуть более трех лет - сестрам-хохотуньям на счастье, а всем трем офицерам - на жизнь. И над Ольгой, и над Натальей уже очертились черные каемки будущих вдовьих аур, и над младшей Ольгой, самой красивой и самой смешливой, кайма очертилась дважды, как просветы золотого штаб-офицерского погона.

Все уже предрешилось за этим столом: через год счастливый муж канет в морской пучине, свояк его, кавторанг Рыбкин, обагрит кровью свеаборгский лед, а Ольга Васильевна на тридцать семь дней станет законной супругой будущего вице-адмирала Непенина. Но и самый искусный мыслечей-ясновидец, загляни он в ту минуту в душу героини, не смог бы угадать исхода этого случайного обеда, ибо в сердце красавицы не только не было хоть какой-либо симпатии к некрасивому каперангу, но даже росло раздражение против его мужланистых манер и этого угрюмого молчания среди всеобщего веселья. К тому же от него шло довольно ощутимое винное амбре, и Ольга Васильевна сразу зачислила нечаянного гостя в разряд флотских выпивох. Меньше всего заботили и случайного гостя косые взгляды хозяйки. Уже давно истаяло нечаянное пожелание подобного очага, и если бы мысли этого помятого и хмурого «выпивохи» случайно спроецировались на белую скатерть, как на экран волшебного фонаря, то на ней сразу же надо было ставить гриф «совершенно секретно», ибо меж графинчиков, соусников и тарелок проступили бы очертания балтийских берегов от Палангена до Торнео, от Курземского взморья до Ботники, а на мысах и островах запестрели бы значки наблюдательных постов, радиопеленгаторных станций и взлетных площадок. Все это называлось службой связи Балтийского моря, и новоиспеченный начальник ее денно и нощно, на миру и на пиру ломал голову над главной формулой своего нового поприща: как сделать так, чтоб флот не гиб у своих берегов? Мысль эта не шла из головы с порт-артурских еще времен, когда на глазах у Непенина взлетел на воздух и осел в пучину броненосец «Петропавловск» с адмиралом Макаровым на борту.

«Помни войну!» - оставил последний свой клич учитель. Непенин войну помнил, и практический ум его переводил девиз флагмана в точную задачу: «Чтоб флот не погиб у своих берегов». Дума о том была и за тем первым столом, накрытым суженой…

После обеда гурьбой повалили в синематограф на новую французскую фильму. После сеанса пили шампанское в гостинице «Петербургская», катались на «осьминогах» - пароконных либавских извозчиках в восемь лошадиных ног. Но ни в темном зале синематографа, ни в электрическом сиянии ресторана, ни в мягком кузове фаэтона Непенин не пожелал жены ближнего своего и тенью мысли.

Вот и все либавское знакомство. И все. В тот же вечер Непенин укатил в Ревель, где в снятом частном доме размещался штаб его службы и где жил сам в Екатеринентальском парке на казенной адмиральской даче.

Прошел год, год титанических и самозабвенных трудов, положенных на то, «чтоб флот не гиб у своих берегов». И что же? Крейсер «Паллада» исчезает в черном облаке взрыва в виду родных берегов.

И портрет Толи Романова в черной рамке.

И памятник «Русалке» - братская могила всех сгинувших в море - в свежих венках.

И эта тягучая, бесконечная панихида.

Почему он не подошел тогда к молодой вдове?

Полагал, что часть вины за погибший крейсер лежит на нем, начальнике той самой службы, которая обязана была знать о прокравшейся сквозь минные поля подводной лодке?

Безусловно, полагал.

Да и узнала ли бы она мимолетного гостя в горе своем?

И что он мог сказать ей в утешение? Ехала в Ревель к радостной встрече - корабль из похода, а попала на похороны?

Все же свое соболезнование он передал потом через общего друга - капитана 1-го ранга Подгурского. И Ольга Васильевна с трудом припомнила хмурого «выпивоху».

Принтограмма № 2

«Я уже говорил о своих легких знакомствах, в которых глушил свой страх перед арестом и неизбежным расстрелом. Надо признаться, что кенигсбергские мединетки мне довольно наскучили. Сердцу хотелось серьезного романа с настоящей дамой. И вскоре счастливый случай доставил мне такое знакомство.

Я простудил правую руку, свело пальцы, рейсфедер оставлял на бумаге неровную линию… Заведующий бюро отослал меня в лазарет судоверфи. Врач, старый еврей, назначил электролечение. Он подозвал свою помощницу:

Тереза, сделайте молодому человеку электрофорез правой кисти.

Это была она - моя дама!

Не могу сказать, что она понравилась мне с первого взгляда, хотя фигура ее, округло-плавная, статная, затянутая в шерстяное серое платье с накрахмаленным передником, сразу же навела меня на привычные грешные мысли.

Она отвела меня в бокс с электроаппаратурой, усадила на кушетку и, не поднимая глаз, принялась обихаживать мою сведенную кисть. Прикосновения ее тонких и неожиданно горячих пальцев были очень приятны, она ласково наложила пластины, прибинтовала их и включила аппарат.

Я успел заметить на ее пальце массивное обручальное золотое кольцо, всем своим мощным видом убивавшее любую фривольную мысль в адрес благодетельной матроны. Это наглое кольцо, больше похожее на звено невольничьей цепи, чем на знак супружеской верности, вызвало во мне бурю самых разноречивых чувств. Еще мне было жаль эту скромную фрау, носившую серую униформу наверняка с тайным отвращением в душе и жившую под гнетом двух мужчин - мужа и начальника.

Мои предположения насчет печального образа жизни фрау Терезы подтвердились, как только я сумел выяснить, что муж ее не кто иной, как жандармский полковник из штаба Кенигсбергского гарнизона некто Вильгельм фон Волькенау.

Таким образом, флиртовать с такой женщиной было и безнадежно, и небезопасно. Но чего мне было опасаться еще, когда я и так жил под дамокловым мечем ареста и расстрела?

Семь бед - один ответ…

Во второй сеанс - а всего доктор Розеншталь предписал десять - я украдкой вручил Терезе крохотный букетик фиалок. Она благодарно улыбнулась и спрятала, не опустила, а именно спрятала, цветы в карман накрахмаленного передника. Разумеется, она оценила, что такое фиалки посреди февраля.

В третий раз я сказал ей, что ее ладони обладают гораздо большей целительной силой, чем электрические пластины. Она улыбнулась и на минуту задержала мои пальцы меж своих ладоней.

- Вот видите! - воскликнул я. - Все прошло. Мои пальцы отпустило. У вас чудодейственные руки!

- Тогда вам нет нужды приходить в следующий раз, если все прошло.

- Нет, нет, - спохватился я. - Этот поразительный эффект нуждается в закреплении. И в изучении.

На прощание я поцеловал ей руку, а затем, сдвинув широкое обручальное кольцо, приложился губами и к белому следу, оставшемуся на безымянном пальце.

Она вспыхнула, ибо безошибочно поняла все, что я хотел ей сказать на древнем бессловесном языке любви.

Можете себе представить, с каким нетерпением ждал я следующего сеанса-свидания. Я все время вспоминал ее лицо и находил его необычайно милым. Уголки глаз, губ и кончика носа были обаятельно вздернуты. Она держала взгляд всегда потупленным, но не от робости, а от сознания сердцеубийственной силы своих глаз. Так солдат из осторожности держит долу острый клинок. Но когда она распахивала густо начерненные ресницы - казалось, веки с трудом поднимаются под тяжестью их изогнутых стрел, - о, как умела она говорить глазами: зрачки ее то расширялись удивленно-загадочно, то вспыхивали восторженно, то заговорщицки смеялись…

Тем временем я получил сигнал от берлинского резидента о начале моей тайной работы и теперь раз в неделю должен был передавать записку с собранной информацией о Кенигсбергской верфи кельнеру кафе «Норденштерн». Делалось это довольно просто: я оставлял в пепельнице недокуренную папиросу, в гильзе которой кельнер-связник мог обнаружить трубочку тончайшей рисовой бумаги с моим донесением. Право, и самый опытный сыщик не смог заподозрить ничего предосудительного в моих ежесубботних визитах в излюбленное кафе. В «Норденштерне», как, впрочем, и в любом германском кабаке, - будь это фешенебельный ресторан или портовый пивной подвальчик, - ценили завсегдатаев и старались оказывать им особые знаки внимания. Поэтому и мой кельнер всегда держал для меня столик, охотно менял пепельницу и всегда подавал вместе с кружкой пива и свежий номер «Бюргер-цайтунг». Там, в отделе объявлений, я мог вычитать много больше, чем обычный читатель, ибо в этой газетке работал наш человек, и я знал, на что обращать внимание на рекламно-справочной вкладке.

Мой четвертый визит к Терезе не доставил особой радости, так как доктор Розеншталь, будто почуяв неладное в подначальном ему мирке, все время крутился в процедурном кабинете, и мне не удалось ни перемолвиться с ней, ни даже поцеловать на прощание руку.

Правда, один взгляд ее стоил многого: она так выразительно показала глазами на спину своего патрона, что я сразу почувствовал - наш тайный сговор уже свершился, и теперь надо искать способ уединения. Но это была задача невероятной трудности. На работе Тереза постоянно находилась под бдительным оком доктора Розеншталя (муж ему за это приплачивал, что ли?), а после работы полковник Волькенау заезжал за женой на автомобиле.

Увы, число наших официальных свиданий, отмеренное доктором, сокращалось со скоростью шагреневой кожи.

В пятый раз - вредный старик снова торчал в процедурной - я мельком показал Терезе заготовленную записку: «Умоляю о встрече в кафе «Норденштерн» в любой удобный день и час!»

Она грустно покачала головой: «Нет. Это невозможно».

Но игра меня уже захватила. Да, да, именно игра - волнующая, с острым привкусом риска и опасности.

Если бы мое строгое петроградское начальство вздумало бы поставить мне в укор флирт с Терезой, о, я бы нашел что ответить. Я бы сказал, что с той минуты, как только в мою жизнь вошла эта женщина, ежедневная моя мысль об аресте, о допросе и прочих мерзких вещах приутихла, стала возникать все реже и реже. А это в любом случае шло на пользу дела, так как нет ничего пагубнее в работе разведчика, чем чувство уныния и страха».

Санкт-Петербург. Август 1991 года

Я помог Евграфу вытащить коробку с черепами адмиралов из вагона на перрон. Он подождал носильщика с тележкой, на которую собирался погрузить мешок с красным ялтинским луком, пару корзинок с кизилом и грецкими орехами и рюкзак, туго набитый, надо полагать, тоже какой-нибудь крымской снедью, запасенной на всю питерскую зиму.

Честно говоря, я не очень-то сначала поверил в россказни насчет вскрытой гробницы и останков в картонной коробке. Разыгрывает студент… Но за неблизкую дорогу мы сошлись довольно коротко, и перед самым въездом в Питер, когда проводник уже раздавал билеты, Евграф, пряча голубую бумажку в тощий бумажник, достал оттуда два листка, дабы развеять все мои сомнения. Это были копия акта об эксгумации, проведенной по решению Севастопольского горсовета, № 42 от 16 мая сего года и паспорт, подтверждающий, что останки извлечены из мест захоронения адмиралов Лазарева, Истомина, Нахимова и Корнилова.

- Дьяволиада какая-то, - только и смог я вымолвить. - Всякого навидался, но такого…

И тут же вспомнил, как два года назад на моих глазах выворачивал ковш экскаватора черепа русских моряков из братских могил старинного Михайловского (Вестинского) кладбища, что на северной стороне Севастополя. Пожилой дядя в кабине колесного «Викинга» хладнокровно ворочал рычагами. Он же и пояснил, что идет расчистка участка под общежитие Приборостроительного завода имени Ленина. Там еще оставалась братская могила моряков с эсминца «Лейтенант Пущин», еще виднелись кое-где и другие плиты… Еще можно было спасти хотя бы часть кладбища. Я бросился в горком Компартии Украины. Приехали на черной «Волге», поахали, посетовали… Уехали. А клыки экскаваторного ковша снова вонзились в могильную землю.

- Это что! - оправдывался в перекур экскаваторщик. - Не знаете вы, как пацаны на Братском покойников из склепов вытаскивали да на дорожках ставили - старух пугать. А как матросы девок драть водили в склеп Тотлебена? Даже койку туда затащили.

И все-таки возмездие настигло. Но не из горкома партии, а из сфер куда более справедливых и могущественных. Проектант застройки на месте Михайловского кладбища вдруг схватился однажды за сердце и умер от инфаркта. А председательница Севастопольского общества охраны памятников покончила с собой: повесилась.

- Да что вы так переживаете? - утешал меня Евграф тем же тоном, что и экскаваторщик. - Отойдет Севастополь Украине, тогда вообще неизвестно, что станет и с Владимирским собором, и с усыпальницей адмиралов. Объявят их в очередной раз слугами российской экспансии, царского колониализма, врагами самостийности… Да мало ли еще кем? Лучше переждать им смутное время в Питере. А еще лучше перезахоронить их в Никольском морском соборе.

Спорить я не стал ввиду полной бесплодности подобной дискуссии, а почел за благо выяснить, где мой спутник собирается хранить свой жутковатый груз. А потому и напросился в помощники перетаскивать багаж сначала с перрона до трамвая, затем из вагона до подъезда старинного дома на Садовой улице. Поколебавшись с минуту, Евграф предложил все же подняться с ним. И мы вшестером - он, я и севастопольские адмиралы - поднялись по обшарпанной, вонючей лестнице с прошарканными каменными ступенями под самый верх - под чердачный этаж, который ввиду низости потолка предназначался когда-то для жилья второразрядного, малоимущего люда. Окно лестничной площадки здесь выходило вровень с полом, а дверь квартиры, где жил Евграф, была чуть выше окна, ни дверь, а дверца, густо оплетенная вдоль косяков закрашенными проводами, кабелями, газовыми трубами… Замалеван был и номер вместе с кнопками пяти звонков.

- Была недавно коммуналка, - пояснил Евграф, выискивая ключ в рюкзаке. - Теперь почти всех выселили. Так что, если проблема с гостиницей, можете выбирать любую из трех пустующих комнат. Только с постельным бельем туговато…

Проблемы с гостиницей, естественно, были, и я принял приглашение.

- Только одно условие: соблюдать строжайшую тишину. Он не выносит ни малейшего шума.

- Кто он?

- Оракул…

Мы вошли, втащили вещи. Евграф тотчас же отнес коробку с прахом в какую-то комнату и вернулся. Я озирал многоярусные, туго забитые книгами стеллажи, уходившие в темную даль коридора. В этом интерьере библиотечной подсобки резко выделялись две вещи: чугунный шкафчик старинного уличного телефонного коммутатора, приткнутый в углу прихожей, и голубой гроб с белой крышкой, торчащей из незанавешенной антресоли.

- Это он про запас, - перехватил мой взгляд Евграф. - Сейчас гробы в дефиците. Так он заранее приготовил. Он все наперед знает. На то он и Оракул… Ну а это ваша комната будет. Устроит?

Совершенно голая комната с полусорванными обоями. Прежние жильцы, съезжая, забрали, вывинтили, сняли все, что может пригодиться на новом месте. Но широченный подоконник вполне мог заменить стол, а раскладушка в углу - ложе.

- Я вам свой спальный мешок постелю. А подушка найдется, - пообещал Евграф, с сомнением проверяя прочность раскладушки.

- А ты где обитаешь?

- Я за стенкой. Идемте покажу.

Комнатка моего дорожного приятеля была перегорожена фанерной переборкой с дверью, сбитой из двух чертежных досок.

- Там фотолаборатория. А сплю я на этом диване… В общем, так, чтобы вам было все ясно. Я сам живу в Севастополе, там и прописан. А здесь как бы снимаю комнату, чтобы не кантоваться в общаге.

- Почему «как бы»?

- Дело в том, что дед, Оракул, денег с меня не берет. А за это я ему малость помогаю по хозяйству. В режиме вестового. Варю ему по утрам «геркулес» и чай завариваю. Больше он ничего не потребляет. Ему главное, чтобы тихо было…

- Он тяжелобольной?

- Нет. Дед железный, хоть ему и сто лет в обед. Он работает и на быт не отвлекается. Но с небольшим прибабахом. Считает себя основателем новой научной дисциплины - палеоинформатики. Это что-то вроде алхимии от истории. В двух словах не объяснишь… В общем, пытается извлекать неграфическую информацию из старинных вещей…

- Экстрасенс, что ли?

- Не совсем. Это что-то вроде палеонтологии, но только на информативном материале… Он считает, что если от книги осталась одна обложка, то по ней можно восстановить ее содержание… По рукояти шпаги - ладонь владевшего ею человека, а по ладони - характер, душу. Вещи, особенно близкие к телу человека - перстни, ладанки, одежда, - вбирают в себя часть информации о человеке, которую мы читаем лишь на одну сотую. Еще он бьется над палеорадиоинформатикой. Пытается найти способ приема давным-давно затухших радиосигналов. Он убежден, что каждый радиосигнал оставляет такой же неисчезаемый след в эфире, как перо на бумаге, и поэтому, в принципе, можно читать радиограммы любой давности, извлекая их из электромагнитного поля как из архивной папки. Эдакий радиоперехват голосов прошлого… Видели в прихожей телефонный коммутатор? Это я ему приволок по его просьбе. Пупок надорвал, пока с ханыгами затащил. Для нас с вами это металлолом. Для него - информационный слиток, который содержит в себе все разговоры, протекшие через реле и клеммы этого аппарата… Сколько телефонов разломал на опыты!

- Ну и что? Результаты есть?

- Говорит, что на верном пути… Что-то нащупал.

- Может быть, он сам об этом расскажет?

Евграф отчаянно замотал головой:

- Что вы, что вы! Он никого не принимает и ни с кем не беседует. У него нет времени. Он ни на кого не отвлекается… Со мной и то по неделям молчит. Я принесу ему овсянку с чаем, тихо поставлю, и все… Но иногда он делает паузы. Тогда звонит в колокольчик. Пьем чай, и тут послушать его - кайф. На все вопросы ответит. Такого нарасскажет, навспоминает, напророчит! Я его Оракулом прозвал.

- А на самом деле как его зовут?

Евграф усмехнулся:

- По-моему, этого даже в паспортном столе не знают. Себя он велит звать по инициалам: В. В. - Веди-Веди или Веди Ведиевич. Фамилия у него тоже вроде псевдонима: Твердоземов. Но это, как я просек, начальные буквы двойной фамилии, произнесенные на флотский манер по-старославянски: «Т» - «твердо», «З» - «земля». Зашифровался капитально! - засмеялся мой гид-просветитель, довольный своей проницательностью.

- Ну а родственники у него есть, дети?

- Никого. Всех пережил. Сын, кажется, погиб в блокаду… Раньше за ним какая-то племянница ходила. Но тоже померла… Так что я у него и за литсекретаря, и за веставого - до лета. Летом я в Севастополь уезжаю… Тогда прошу соседку по площадке подменить. Правда, сейчас все разъехались, не знаю, как теперь и выкручиваться буду… Заговорил я вас. Располагайтесь!

Я оставил свои вещи и отправился по делам. К вечеру повезло с гостиницей, мне обломился номер в «Октябрьской», и я перебрался туда.

Напоследок мы опять поспорили с Евграфом насчет адмиральских останков. Студент сказал, что отвез черепа к антропологам и будет добиваться перезахоронения праха в Никольском соборе. Я стоял на том, что это будет вопреки посмертной воле адмиралов, просивших похоронить их в севастопольской земле, в севастопольском храме.

- Вот именно - в храме! - горячился Евграф. - В храме, а не в музее. Владимирский собор из склада, из авиамастерских будет превращен в филиал городского музея. И толпы экскурсантов будут за деньги приходить в усыпальницу адмиралов и смотреть на их могильные плиты как на экспонаты. Если бы адмиралы знали об этом, они согласились бы на любое перезахоронение, лишь бы только лежать в храме, а не в музее.

- Рано или поздно Владимирский собор вернут прихожанам, как вернули им в Севастополе и Покровский собор, и часовню на Братском кладбище.

- Вот когда вернут, тогда и адмиралы вернутся! - парировал Евграф.

На том мы и расстались.

Спустя месяц я с облегчением прочитал в газетах, что останки Лазарева, Нахимова, Истомина и Корнилова благополучно вернулись в Севастополь и по сему случаю в тамошних церквах состоялся благодарственный молебен. На том можно было поставить точку. Но через три месяца я снова приехал в Петербург…

Глава вторая

ОРАКУЛ ИЗ «СОСНОВОГО СКИТА»

Шпитгамн. Осень 1914 года

Не ищите на карте эту деревушку шведских рыбаков - слишком мала. Тем более не ищите ее в Швейцарии… Где же она? Тем и хороша, что никто не знает. Но именно здесь разыгрался один из самых загадочных эпизодов первой мировой войны.

После «Паллады», торпедированной в «домашних» водах, Непенин остро понял: мало видеть неприятеля с береговых постов и гидроаэропланов, мало засекать места его кораблей по радиопеленгам, надо читать его оперативные планы, надо знать замыслы врага, пока его рейдеры еще не вышли из своих гаваней. Никакая внешняя агентура, никакие самые ловкие и удачливые разведчики за границей таких сведений дать не могли, а если бы и узнали что-то важное, то корабли, вышедшие в море, опередили донесение о них. При скоростях под турбинами успех сражений решался до первого залпа. Побеждал тот, кто владел информацией.

Аппарат для чтения чужих мыслей не придумал даже Жюль Верн. Но Непенин сумел овладеть этим чудом. Чудом, о котором во флотских штабах и не мечтали и в расчет которое не брали: читать планы врага в ту же минуту, как только немецкие адмиралы отдавали свои самые секретные приказания.

Разумеется, приказы шифровались. И очень тщательно. Да еще каждые двадцать четыре часа перешифровывались в полночь по особым кодам…

Шифровальщиков на кораблях прозывают шаманами. Работают они в глухих - без иллюминаторов - каютах, входы в которые помимо стальных дверей прикрыты еще и черными шторами - не улетел бы случайно исписанный листок, не упал бы на стол посторонний взгляд…

Шифры берегут от случайных глаз, от повторов в эфире, от открытого текста. Над способностью шифра хранить свою тайну лучшие математики ломают головы так, как не колдуют и парижские парфюмеры над стойкостью своих шикарнейших духов.

Британские адмиралы челом били адмиралу Непенину: поделитесь шифрами, милостивый государь.

И по сию пору мало кто знает, что портфель с документами по разгадыванию германских кодов, прежде чем попасть на борт английского посыльного эсминца, пришедшего за ними в Русскую Лапландию, помимо всех видов колесного транспорта проделал изрядный путь на оленях. Сопровождал сверхсекретный портфель со сверхдрагоценным даром капитан 1-го ранга Рощаковский.

Но сначала о звездном часе непенинской карьеры… Он наступил в самом начале войны - 13 августа 1914 года, когда германский крейсер «Магдебург»… Впрочем, история эта стала известна многим благодаря роману Валентина Пикуля «Моонзунд».

РУКОЮ ПИСАТЕЛЯ

. «В прошлом году германский крейсер «Магдебург» с треском напоролся днищем на камни возле маяка Оденсхольм. Команда крейсера, выстроясь на палубе, по сигналу с мостика толпой шарахалась с борта на борт, чтобы раскачать корабль, работавший машинами враздрай. Но сняться с камней не удавалось. Тогда немцы стали выбрасывать тяжести: якорные цепи, броневые двери башен и рубок, выпустили за борт всю питьевую воду. Трудились всю ночь - не помогло: «Магдебург» застрял прочно.

На рассвете их заметили с маячного поста русские моряки. «Магдебург» открыл огонь, разбивая снарядами вышку маяка и барак радиопоста. Но израненные радисты, истекая кровью за ключом, успели передать на базы важное сообщение. К острову Оденсхольм спешно вышли русские крейсера. Еще издали они открыли огонь, отгоняя от «Магдебурга» германский миноносец, снимавший с крейсера его экипаж. Русским сдались в плен сам командир «Магдебурга», два его офицера и полсотни матросов. Но перед сдачей они успели запалить погребные фитили - взрывом разрушило «Магдебург» от носа до второй трубы.

Эссен послал к месту гибели «Магдебурга» партию балтийских водолазов. Ползая по затопленным отсекам крейсера, водолазы исправно «обчистили» салон и каюты. Наверх были поданы даже плети, на рукоятях которых имелись казенные штемпеля: «К. М.» (кайзеровский флот). Плети были страшного вида - почти палаческие семихвостки, размочаленные на спинах матросов. По окончании работ на «Магдебурге» адмирал Эссен приказом по Балтфлоту объявил водолазам строжайший выговор и… водолазы получили месячный отпуск!

Этим приказом Эссен, маскируя свою радость, запутал германскую разведку. В каютах на «Магдебурге» секретных документов действительно не нашли. Но когда стали обследовать грунт возле крейсера, наткнулись на труп немецкого шифровальщика. Даже мертвый, он оставался верен присяге и тесно прижимал к своей груди свинцовые переплеты секретных кодов германского флота. Из объятий мертвеца водолазы забрали шифры - и, таким образом, флоты Антанты получили доступ к тайнам флота противника…»

Более точно этот эпизод изложен в уже упоминавшихся дневниках Г. К. Графа.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА

. «13 августа, в тумане, на Одельсхольмский риф выскочил германский крейсер «Магдебург» и неудачно был взорван своей командой. Мы на «Новике», конечно, были страшно недовольны, что нас сейчас же не послали к месту посадки крейсера, так как благодаря нашему ходу нам, может быть, и удалось бы настигнуть миноносец, который был при «Магдебурге».

Известие о катастрофе «Магдебурга» было получено от наблюдательного поста на острове Оденсхольм, который сообщил начальнику службы связи Непенину А. И., что явственно слышит доносящуюся со стороны моря немецкую речь, но в чем дело, благодаря густому туману разобрать не в состоянии. По его предположению, на камни выскочил какой-то неприятельский корабль.

Это известие было немедленно передано в штаб флота, который решил сейчас же послать в Оденсхольм 6-й дивизион миноносцев. Кроме того, туда же с миноносцами «Лейтенант Бураков» и «Рьяный» должен был выйти начальник службы связи капитан 1-го ранга Непенин.

Когда Непенин выходил в море, то ему из штаба сообщили, что в море наших судов нет и что 6-й дивизион выйдет несколько позже. Как-то вышло, что была допущена крупная ошибка: забыли предупредить, что на меридиане Дагерорта держатся крейсера «Богатырь» и «Паллада». Таким образом, на «Лейтенанте Буракове» были убеждены, что из своих судов никого в море встретить нельзя. Это едва не повлекло за собой трагических последствий.

В море продолжал держаться густой туман. Миноносцы с большим трудом миновали рейдовые заграждения и, благополучно выйдя в море, дали полный ход.

Во время пути пост на Оденсхольме все время ориентировал начальник службы связи о происходившем. Все его сведения подтверждали, что на камни у острова действительно выскочил неприятельский корабль, который не может сняться. Далее им удалось выяснить, что это четырехтрубный крейсер и что к нему подошел миноносец.

Вскоре на «Буракове» услышали канонаду, которая, однако, быстро прекратилась. Как потом выяснилось, это неприятельский крейсер обстрелял маяк.

Продолжая идти, миноносцы в тумане не могли открыть острова, но по времени заметили, что они должны были его уже пройти. Поэтому пришлось повернуть обратно и взять курс в пролив между островом и материком.

В этот момент вокруг них стали ложиться снаряды. Из-за сильного тумана даже нельзя было разобрать, с какой стороны стреляют. Скоро им удалось выйти из-под обстрела, и почти в тот же момент стрельба прекратилась, а через несколько минут опять началась с еще большей силой. По звуку выстрелов можно было определить, что это стреляет крупная артиллерия, и так как раньше сообщалось, что выскочивший на камни крейсер - четырехтрубный, то предположили, что это - крейсер «Роон».

Между тем миноносцы повернули и пошли вдоль восточного берега острова. К этому времени туман стал понемногу рассеиваться, и первое, что бросилось в глаза, было огромное пламя. Оно подымалось от горящих построек вокруг маяка, зажженных снарядами неприятельского крейсера. Потом стал виден и сам крейсер. Его носовая часть была взорвана и совершенно отделена от основного корпуса; вид был самый печальный, тем не менее крейсер все время отстреливался.

Тогда на «Буракове» приготовились к минной атаке. Но в этот момент по носу открылись силуэты двух каких-то больших кораблей, и потому было решено атаковать их, а не крейсер, который сидел на камнях очень прочно и уже никуда не мог уйти.

Разобрать, что это за корабли, из-за тумана было невозможно. Зная же по сообщению штаба, что в море своих кораблей нет, было полное основание считать их за неприятельские. Поэтому, не желая упускать удобного случая, едва передний приблизился на прицел, выпустили мину…

Но корабли круто повернули, и, к своему ужасу, на миноносце увидели, что это крейсера «Богатырь» и «Паллада». К счастью, «Богатырь» заметил шедшую мину и увернулся. «Паллада» же, не разобрав, что это миноносцы, открыла огонь, и один из ее восьми снарядов упал так близко от «Буракова», что всех стоявших на палубе окатило водой. Разобравшись, что крейсера эти наши, миноносцы дали опознавательные сигналы и, когда «Паллада», произведя еще два-три залпа, прекратила огонь, подошли к «Богатырю».

Командир «Богатыря» передал, что неприятель больше не отвечает, и просил подойти к крейсеру, чтобы узнать, в чем там дело. Если же он откроет огонь, тогда наши крейсера его снова начнут обстреливать.

Миноносцы подошли к крейсеру приблизительно на восемь кабельтовых. Крейсер продолжал стоять под флагом, и все его орудия были наведены на миноносцы. Казалось, он вот-вот откроет огонь, но он не стрелял. Начальник службы связи приказал спустить вельбот и послал на нем к крейсеру лейтенанта М. Гамильтона с сигнальщиком и гребцами, вооруженными винтовками.

Когда они подошли к борту, лейтенант Гамильтон заметил, что за бортом висит штормтрап. Пристав к нему, он стал взбираться на палубу. При этом прочитал название корабля: он оказался легким крейсером «Магдебург». Когда голова лейтенанта Гамильтона поравнялась с палубой, он увидел, что к нему бегут шесть матросов. Не зная еще их намерений, он выхватил револьвер и вылез на палубу.

Все матросы были безоружны, на их лицах не было угрозы, так что револьвер оказался ненужным. Не владея достаточно немецким языком, лейтенант Гамильтон спросил обступивших его матросов, не говорит ли кто-нибудь из них на другом языке. Тогда вперед выступил кондуктор и заговорил на отличном французском языке.

Кондуктор рассказал, что их крейсер выскочил на остров ночью, при полном тумане. Сначала он пытался сам сняться, но из этого ничего не вышло. Тогда был вызван миноносец, но и он не мог помочь. В это время подошли русские крейсера, и начался бой. Убедясь, что вести его не имеет смысла, миноносец принял 220 человек команды и ушел. Затем еще 45 человек спаслись, высадившись на остров, и только шесть человек осталось на крейсере.

Когда кондуктор кончил свой рассказ, лейтенант Гамильтон указал ему на кормовой флаг и объяснил, что хочет спустить его и поднять русский. Тот ответил, что бой кончен и дальнейшие действия зависят от русских. Тогда лейтенант Гамильтон с сигнальщиком и немецкими матросами отправился на кормовой мостик. Там вместе с сигнальщиком они спустили германский флаг, но никак не могли его отвязать, так как фалы сильно намокли. Видя это, один из немцев сбегал в палубу и принес нож, которым фалы были перерезаны, и тогда подняли Андреевский флаг.

После этого немецким матросам было приказано сесть в вельбот; но тут они сообщили, что на крейсере находится командир корабля. Тотчас же лейтенант Гамильтон послал одного из матросов доложить о себе.

Войдя к командиру и представившись, он заговорил по-французски, но командир не понял его; не понял он и английского языка. Тогда лейтенант Гамильтон стал придумывать, как бы яснее и вежливее выразиться по-немецки, и, применив все свои познания, сказал: «Wollen Sie nach Torpedo gehen?», а для большей ясности показал рукой по направлению стоявшего на якоре «Буракова». Тот слегка улыбнулся на это приглашение и ответил, что хотя, мол, ему это и не особенно хочется, но делать нечего; он только просил разрешения захватить кое-какие вещи. На это, конечно, последовал утвердительный ответ.

Но командир был так расстроен, что, обойдя каюту, только машинально выдвинул ящик стола, потом сейчас же задвинул его и сказал, что готов. Выходя из каюты, он снял висевший на стене кортик и передал его лейтенанту Гамильтону. Но тот вернул его обратно, сказав, что пока командир на своем корабле, он не считает себя вправе его обезоружить, и просил оставить кортик при себе. Это очень тронуло командира, и он крепко пожал руку Гамильтону.

После этого все уселись в вельбот и скоро подошли к «Буракову». У трапа командир «Магдебурга» был встречен самим начальником службы связи и командиром миноносца. Поднявшись по трапу, он первым делом передал свое оружие Непенину.

Тем временем вельбот с «Рьяного» перевозил пленных с острова Оденсхольм. В числе их оказались еще два офицера, которые были совершенно мокрыми и в одних брюках и рубашке, так как после сдачи крейсера спасались вплавь на остров. Они просили разрешения съездить на «Магдебург», чтобы взять некоторые вещи, что и было им дозволено.

Еще так недавно блестящий, крейсер теперь являл собой печальную картину. От взрыва патронного погреба носовая часть до фок-мачты была почти оторвана и представляла собой груду железа. Первой трубы и фок-мачты не было - они также были снесены взрывом. Нашими снарядами было оторвано дуло одного орудия, сорвана телеграфная сеть, и в дымовых трубах было видно много осколков.

«Магдебург» сидел на мели приблизительно до командного мостика, но вся кормовая часть была на чистой воде и в полной исправности. Механизмы были не тронуты, так что даже при последующих работах по его снятию на нем можно было без ремонта развести пары и его же помпами выкачивать воду.

Внутренние помещения и верхняя палуба были в хаотическом состоянии: завалены гильзами, патронами, пулеметами, винтовками, койками, офицерскими и матросскими вещами и другими предметами. Как объясняли офицеры, все это было приготовлено для перегрузки на миноносец, чему помешали подошедшие наши крейсера.

Катастрофа с «Магдебургом» произошла так внезапно, что в кают-компании на столе остались даже тарелки с недоеденными кушаньями и недопитая бутылка пива.

Среди брошенных на палубе вещей случайно оказалась чрезвычайно важная сигнальная книга, второй экземпляр которой был потом обнаружен у одного утонувшего офицера. Очевидно, торопясь пересесть на миноносец, он упал в воду. Там его нашли водолазы, осматривавшие подводную часть во время работ по снятию с камней крейсера».

Приношу извинения читателям за столь обширное цитирование; я мог бы изложить эти события своими словами, перевести их в расцвеченные картинки, но предмет нашего внимания настолько важен и так легко обвинить автора в раздувании роли своего героя, что считаю за благо привести еще одно свидетельство ближайшего помощника Непенина по морской авиации контр-адмирала Б.П. Дудорова, опубликовавшего свои воспоминания на страницах эмигрантского журнала офицеров русского флота «Морские записки», выходившего до середины шестидесятых годов в Сан-Франциско. В сноске Дудоров предупреждает, что главка о расшифровке германских кодов написана им по письмам бывшего историографа штаба командующего Балтийским флотом капитана 2-го ранга Ф.Ю. Довконта. «Этого блестящего офицера, - как пишет Дудоров, - высоко ценил и Непенин».

Итак, глава «Агентура Х»:

«Найденный на «Магдебурге» сигнальный код германского флота сам по себе не представлял возможности читать его радиотелеграммы, перешифровывавшиеся каждые двадцать четыре часа в полночь по особым шифрам («Альфа-гамма» или «Гамма-альфа»).

Однако, кроме кода, в рубке «Магдебурга» был найден и ряд служебных инструкций, карты квадратов Балтийского моря и другие документы, наиболее существенная часть которых была размножена Морским генеральным штабом в виде секретных книжек, разосланных по заинтересованным штабам частей флота.

Как уже было сказано, Непенин задолго до гибели «Магдебурга» приказал радиостанциям постов службы связи точно записывать все неприятельские радио, как они ими принимались, и передавать эти записи в его штаб, где они и сохранялись.

Теперь, с получением кода и шифров, было приступлено к тщательной их сортировке и попыткам найти ключи к их чтению в связи с упомянутыми выше материалами с «Магдебурга», для чего было образовано специальное отделение во главе с капитаном 1-го ранга М.П. Давыдовым.

Параллельно такую же работу вел и флагманский радиотелеграфный офицер штаба командующего флотом капитан 2-го ранга И.И. Ренгартен, бывший в тесном контакте со штабом службы связи. Именно ему принадлежала честь первой частичной расшифровки одного из радио крейсера «Аугсбург», дававшего рандеву у южного берега полуострова Ристна. Но кому именно оно предназначалось, прочитать не удалось. Эссен немедленно выслал на место миноносцы, но они никого там не нашли.

Велась она самостоятельно и в некоторых штабах частей флота. Так, флагманский штурманский офицер штаба бригады крейсеров капитан 2-го ранга Н.Н. Крыжановский говорит, что еще до организации Черного кабинета (шифровальной группы Шпитгамна. -

Б.Д.) нам на крейсеры была выдана копия кода, и мы сами работали над расшифровкой и открытием «феков» (название, данное на нашем флоте перешифровальным таблицам). Было это сугубо секретно даже от офицеров, по причине болтливости многих. На «Рюрике» у нас штаб был очень маленький. Я был флагманским штурманом, а вместе и старшим флаг-офицером. У меня было два младших «флажка» - мичман Тимофееавский и подпоручик по адмиралтейству Максимов… Он владел великолепно английским, французским и немецким языками. Он и производил у нас расшифровку… Адриан Иванович был не прочь переманить Максимова к себе, но начальство не соглашалось.

Главной задачей являлось раскрытие «ключа дня», служившего основой перешифровки. В этой работе принимал участие также штаб английского флота, которому русский Морской генеральный штаб переслал вместе с двумя экземплярами кода (один в копии) и все изданные им материалы. И когда наконец эта задача была разрешена, тот из штабов, который раньше улавливал новый ключ, немедленно извещал об этом другой.

Постепенно эта работа достигла такого успеха, что уже через час по вступлении в силу нового «фека» та сторона, которая первая его раскрывала, сообщала его другой простой, частной, нешифрованной телеграммой с целью не привлекать внимания к ней при передаче через кишевшую германскими агентами Швецию.

Как только были достигнуты первые, слабые, но подававшие надежду успехи в раскрытии шифров, Непенин со свойственным ему исключительным умением делать из фактов выводы и облекать их в активную и организованную форму сосредоточивает эту работу на радиостанции Шпитгамна.

Для этой цели туда назначаются шесть избранных им офицеров. И во главе ее становится добытый Морским генеральным штабом опытный в деле чтения шифрованных депеш иностранных посольств в Петрограде специалист Министерства иностранных дел Ветерлейн, с которым прибыли и некоторые из его помощников. Во избежание каких-либо сомнений среди команды станции относительно его немецкой фамилии, которые могли возникнуть под влиянием мерзкой и вредной агитации, ведшейся «Новым временем», уже возбуждавшей эстонское население Прибалтийского края, ему была присвоена фамилия Попов, под которой он и числился в Морском ведомстве.

Само собой разумеется, никаких сомнений в отношении личных качеств назначенного им на Шпитгамн персонала Непенин не имел. Все же, хорошо зная человеческую натуру, он принимает решительные меры к предотвращению самой возможности нескромности или простого недостатка критерия кого-либо в вопросе о том, что и в какой степени может повредить делу, став достоянием легкомысленных посторонних лиц.

История о том, как находка в каютах офицеров «Магдебурга» нумерованных казенных плетей - кошек, явно предназначавшихся, как в старые времена парусных флотов с их вербованными командами, для физического воздействия на дисциплину команды, - стала достоянием широкой гласности, такие опасения вполне подтверждала. Но не только лишь случайно дошедший до начальника Морского генерального штаба адмирала А.И. Русина слух о том, что на одном великокняжеском обеде супруга видного сановника открыто об этом болтала, но и еще последовавшее опубликование того же факта в прессе самой Ставкой Верховного Главнокомандующего ясно говорило, с каким легкомыслием даже столь ответственный орган мог относиться к фактам, имевшим огромное значение. Там отлично было известно и о нахождении на крейсере сигнального кода. Но никому, по-видимому, не пришло в голову, что опубликование находки плетей могло навести неприятеля на мысль о тщательном обыске, произведенном на корабле русскими, а следовательно, и о возможности находки ими при этом и более секретных вещей, и даже самого имевшего такую огромную стратегическую ценность сигнального кода: в результате он был бы немедленно заменен новым.

И вот, во избежание чего-либо подобного, всем чинам таинственного Черного кабинета, как весьма метко окрестили шпитгамнскую группу те, кто по своим прямым обязанностям знал о ее существовании, было приказано написать своим родным, что, получив особое назначение, где находятся в полной безопасности и ни в чем не нуждаются, они до самого конца войны не могут посылать им писем. Письма же на их имя должны адресоваться в службу связи, откуда они будут им доставляться. Последняя будет также сама извещать их родных в случае нужды.

Характерный для красочного языка Непенина эпизод рассказывал один из членов этой группы: «При организации Черного кабинета приехали на Шпитгамн специалисты по расшифровке. Вылощенные и корректные, как в их министерстве и полагалось. Осмотрели с ужасом станцию и спрашивают: «А жен можно привезти?» Доложили Адриану, а он говорит: «Что? Жен? Никаких жен. Чешитесь о сосны»

1».

С той же целью засекречения работы Шпитгамна самое имя станции никогда ни по радио, ни в письменных сношениях и донесениях о движениях неприятеля не упоминалось, заменяясь таинственным источником -«Агентура Х».

Отсюда возникла легенда о существовании и работе какой-то непенинской группы агентов разведки, проникавших даже в тыл германских армий. И в безудержной фантазии одного из бывших летчиков воздушной дивизии Балтийского моря, получившей оформление в газетных фельетонах, возник даже и особый авиационный отряд, якобы состоявший под его командой и бывший в личном распоряжении Непенина, и некий агент, которого он якобы доставлял в тыл германского фронта и подбирал оттуда с добытыми им сведениями.

На самом деле все это подлинное

чудо разведкибыло всецело результатом блестящей организаторской работы самого создателя Шпитгамна и усердного труда его сотрудников, безвестно творивших свое большое дело в этом затерянном в глуши соснового леса «скиту» службы связи.

И как только работа этой «Агентуры Х» достигает своего изумительного успеха, сама служба связи становится уже не только простым наблюдательным органом штаба командующего флотом. Все чаще и чаще оперативная часть штаба и сам командующий направляют исполнителей своих оперативных планов к ее начальнику - Непенину - как для получения информации о последней обстановке, так и для инструктирования им по выполнению данной задачи в соответствии с условиями момента.

Нередко случалось, что уже по выходе в море последний на основании последующих данных самостоятельно срочно слал исполнителю операции позднейшие сведения, радикально менявшие весь первоначальный ее план.

Но обратимся к практике расшифровки немецких радио.

Работа, начатая Ренгартеном, по существу своему являлась тем, что представляет собою популярная в Америке игра «спешиал кросс пазл», в которой требуется составить целое из разрезанной на всевозможной формы мелкие куски картины. Только в данном случае приходилось иметь дело с перемешанными в общую кучу частицами не одной, а нескольких различных картин, что во много раз усложняло дело. И вот, с момента получения захваченных на «Магдебурге» книг, журналов и прочих документов этой могущей привести в отчаяние своей безнадежностью игрой Ренгартен занимался целый месяц с изумительной настойчивостью. И в результате - первый успех: частично разобранные в сентябре 1914 года радио «Аугсбурга».

С этим скудным ключом всего лишь одной частичной расшифровки и с помощью найденных на «Магдебурге» документов Черный кабинет начал все быстрее и шире проникать за, казалось бы, непроницаемую стену, охранявшую боевые секреты немецких морских сил.

И, как ни кажется парадоксальным, главным козырем в игре «Агентуры Х» явилось именно то свойство немецкого ума - систематичность, которым этот деловой народ всегда наиболее и справедливо гордился.

В русском флоте корабли для радиотелеграфирования разделялись на группы в зависимости от степени вероятия их захвата врагом, возможности выяснения судьбы пропавшего без вести судна и руководящей роли в совместных, групповых операциях.

Первая группа - подводные лодки, при исчезновении одной из коих почти невозможно было бы установить, погибла она или захвачена, - имела лишь один присвоенный ей код. В таком случае код этот - то есть сама книга свода - подлежал замене на новый, в котором вся его внутренняя конструкция изменялась коренным образом.

Вторая группа - транспорты - имела свой код и, в случае нужды, снабжалась кодом той группы, совместно с которой оперировала.

Третья категория - легкие боевые силы - кроме присвоенного ей кода, имела и коды двух первых. И только линейные корабли и крейсера снабжались всеми четырьмя кодами.

Обычно всякое радио давалось по одному коду, то есть не репетовалось по другим, за исключением необходимости для связи с судами первых двух категорий.

Каждый код имел две отдельные книги - наборную, в алфавите главного слова распоряжения или информации, и разборную, в алфавите основного шифра, который еще перешифровывался по шифру дня.

Расшифровать не знающему всю систему шифровки было чрезвычайно трудно.

У немцев было то же разделение флота на группы, но каждая из них имела только свой собственный код. Поэтому радио, касающееся двух или более групп, всегда репетовалось по всем их кодам.

Найденная на «Магдебурге» книга явилась главным и самым полным из них и потому особенно ценна.

Достаточно было расшифровать радио по этому делу, чтобы иметь возможность получить данные для раскрытия соответствующих мест (слов или фраз) во всех остальных.

А данных этих германский флот давал очень много.

Во-первых, радиосвязью немцы слишком злоупотребляли. Благодаря этому не только все время накапливался новый материал для работы Черного кабинета, но с помощью радиопеленгования удавалось определять номера квадратов моря, в которых телеграфирующие суда находились. А так как нередко они при этом и сами давали свое место или место рандеву (квадрат моря), то это позволяло, при наличии карт квадратов, найденных на «Магдебурге», раскрывать и соответствующие места шифров.

Второй существенной ошибкой немцев была чрезмерная систематичность в ежедневной отдаче рутинных распоряжений частям и даже отдельным судам по радио.

Так, например, немедленно вслед за изменением в полночь перешифровального ключа, передвигавшего вертикально столбцы буквенных сочетаний, отдавались идентичные приказания дежурным судам вроде следующего: «В 0 часов 5 минут подлодке (следуют ее позывные) выйти из Неуфарватер (это у Данцига), обойти красный буй у Хела и возвратиться».

Подобных радио в первый час суток бывало более десяти различного содержания. И часто к 0.30 и почти всегда к 1.30 ключ нового шифра был у нас или у англичан в кармане.

Даже когда в 1916 году на германском флоте была введена совершенно новая сигнальная книга, в которую вошли и новые слова и целые фразы, самый код был оставлен в старом, алфавитном порядке, что позволило интерполировать неизвестные места и таким образом составить самостоятельно новую германскую кодовую книгу, не имея ее в руках.

Успех этой изумительной по своим размерам кропотливости и проникновенности в методы работы немецких составителей кода оказался возможен, конечно, благодаря таланту и опыту Ватерлейна-Попова.

Но блеск результатов в не меньшей степени ложится и на капитана 2-го ранга Ренгартена, и в особенности на ее организатора - создателя Шпитгамна и всей таинственной «Агентуры Х» - Непенина.

Капитан 2-го ранга Довконт вспоминал: в 1937 году, будучи инспектором Коммерческого мореплавания Литвы и объезжая в сопровождении приставленного к нему фрегат-капитана Вибе Германию, он рассказал последнему о разделении их новой книги кода на шесть отделов и о том, какие сигналы в ней «для большей конспиративности» были повторяемы до шести раз под разными сочетаниями. Вибе с изумлением спросил: «Где вы видели эту книгу?» «Вашей книги я никогда не видел, - ответил Довконт, - она была составлена нами по вашим радио». «Вибе поистине остолбенел», - говорит он.

Ею пользовался, как упоминалось выше, и английский флот, заранее узнавая о налетах цеппелинов на Лондон и о выходах германских кораблей в море.

И у нас в Черном море ни один выход «Гебена» против наших тихоходных старых судов не имел успеха, так как о каждом из них было своевременно известно от самих же немцев, ни на минуту этого не заподозривших.

Когда в октябре 1916 года немцы решили атаковать якобы, по их сведениям, базировавшиеся на Балтийский порт суда и с этой целью послали туда в густом тумане одиннадцать своих новых кораблей-истребителей, из которых семь погибло и два были повреждены на минных заграждениях в устье Финского залива, служба связи совершенно точно знала обо всем происходящем из их собственных переговоров по радио. Но когда об этих потерях было нами опубликовано, они с пеной у рта опровергали эту «ложь», говоря, что в густом тумане никто не мог бы этого видеть.

«Правда, не видел никто, - подтверждает это и чин штаба русского флота, - но слышали их вопли о помощи те, кому следовало это слышать среди нас».

Германский же штаб и из этого эпизода не вывел должных заключений.

Было бы слишком долго говорить даже вкратце о всех случаях сообщения службой связи полученных «Агентурой Х» сведений о движениях и намерениях врага в Балтийском море в течение двухлетней, 1915-1916 годов, успешной борьбы нашего флота с подавляюще сильнейшим врагом.

Придет время, когда более подготовленный к такой работе беспристрастный историк, с подлинными и систематизированными материалами в руках, скажет об этой борьбе и ее вождях свое слово и отдаст должное всему личному составу Балтийского флота. И тогда имя адмирала Адриана Непенина станет на заслуженную высоту в рядах «славных детищ Петрова».

Но уже и при жизни это имя стало с первых же месяцев 1915 года окружаться благодарным почтением в глазах знавшего его работу командного состава и даже своего рода ореолом всезнающего доброго колдуна, неустанно оберегающего их от «внезапной смерти», в рядах матросов активно действовавших частей флота.

Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы и рассказы тех, кто на себе испытал благодетельную руку службы связи и ее начальника.

«Все командиры активно участвовавших в операциях судов, - говорит бывший командир минных заграждений «Урал», - благодаря даваемой им адмиралом обстановке в море называли его их ангелом-хранителем, охраняющим их от всякого сюрприза со стороны неприятеля». Лично ему пришлось получать эту обстановку два раза. Первый - при походе «Урала» в феврале 1916 года через Моонзунд и лед Рижского залива для усиления поврежденного ледяными торосами заграждения Ирбена. Второй - осенью того же года, командуя «Амуром» при походе из Гельсингфорса в Моонзунд, когда были сведения о появлении около входа в него неприятельских подводных лодок.

«Мы, все бывшие командиры отдельных активных единиц, как миноносцы, крейсера и мой заградитель, никогда не забудем, какую бодрость и уверенность в себе нам передавал Адриан Иванович, когда мы являлись к нему перед выходом в экспедицию получать обстановку моря. Эта обстановка давалась нам просто, ясно и отчетливо, так что, уходя от него, мы знали, что мы можем встретить в море, и были потому заранее подготовлены ко всему».

Принтограмма № 3

«Наши легальные встречи оборвались на шестом посещении процедурного кабинета. Не успел я войти в бокс, как доктор Розеншталь подозвал меня к своему столу, осмотрел руку, размял кисть жесткими холодными пальцами и заявил:

- У вас все в порядке. Примите сегодня последнюю процедуру, и на этом закончим.

- Как?! - вскричал я. - Но ведь вы прописали десять сеансов?! И потом… И потом боли еще не прошли.

Розеншталь нахмурился и отрезал с уничтожающей миной:

- Стыдитесь, молодой человек! В то время, как ваши ровесники умирают от ран в госпиталях, вы позволяете себе жаловаться на простудную боль и тратить на себя электроэнергию, которой так не хватает воюющей Германии!

Парировать было нечем, и я покорно поплелся в бокс. Тереза слышала наш разговор, и на сей раз пальцы ее были особенно нежны. Она даже погладила мое запястье, словно утешая на прощание.

Улучив момент, когда Розеншталь, прижав к уху телефонную трубку, с кем-то бранился, я шепнул:

- Фрау Волькенау, на этой бумажке мой адрес. Я был бы счастлив принять вас у себя даже с мужем. Если у вас выпадет свободный час и вы смогли бы навестить меня…

Она грустно покачала головой:

- Вряд ли из этого что получится… Это невозможно.

Но бумажку с адресом сунула в карман. Доктор сидел к нам спиной и продолжал свою телефонную перебранку. Я наклонился к Терезе и быстро поцеловал ее в шею, ощутив на мгновение запах ее духов, волос и нежной кожи. Я уносил на губах тепло ее тела, ее радостный испуг…

Все последующие дни я изобретал случай увидеться с нею. Однако ничего путного в голову не приходило. Несколько раз я набирал телефонный номер лазарета в надежде на то, что трубку снимет она. Но всякий раз в мембране звучал противный голос: «Доктор Розеншталь слушает». Тогда я стал поджидать ее после работы - у выхода из ворот нашей фирмы. Но в первый же вечер убедился, что и эта затея не имела никакого смысла. Едва она появилась в дверях, как из открытого авто вылез коренастый крутоусый полковник в каске с шишаком и распахнул перед ней дверцу. Машина умчалась, оставив после себя вонь скверного бензина.

Я ушел в «Норденштерн» и там, к величайшему удивлению своего кельнера, заказал двойную порцию тминной водки.

Прошел месяц моих сердечных терзаний… Тереза по-прежнему оставалась недосягаемой. Я часто думал о ней, и не только с вожделением. Я пытался представить себе ее жизнь с этим полковником, затянутым в «фельдграу». Неужели ее мир тоже обставлен тремя «К» германской женщины - «кухе», «киндер», «кирхе»? Впрочем, детей у них не было, но вместо второго «К» стояло иное - «кранкенхауз» - больница. Вот и все, чем полковник Волькенау смог расширить ее клетку, сплетенную из злосчастных литер. И то, если бы не война и патриотический долг германской женщины, вряд ли он позволил бы ей работать.

Весна шестнадцатого года выдалась в Кенигсберге столь ранней, что уже в марте липы Королевского парка подернулись легкой зеленью. Стволы и ветви проступали сквозь флер юных крон, словно тела дев сквозь полупрозрачные одеяния. Солнечные лучи журчали птичьими голосами.

Никогда в жизни я, влюбленный и обреченный, не вспоминал так остро небо, деревья, весну, мир… Кажется, я начал даже слагать ужасно сентиментальные стихи про то, как смычок смерти ходит по струнам любви, натянутым в душе…

В Петрограде, наверное, решили, что я тронулся, когда однажды прочли на тончайшей рисовой бумаге вместо донесения мой сонет Терезе.

Да, я это сделал! Быть может, такое произошло впервые в истории мировой разведки, но я решил: если мне суждена гибель, то пусть от меня останутся в тайных архивах хоть эти строчки - весенний вопль моей души. Пусть. Когда-нибудь дотошный архивокопатель найдет их, и я оживу.