|

|

Популярные авторы:: Joyce James :: Нортон Андрэ :: Борхес Хорхе Луис :: Тэффи Надежда :: Черкасов Дмитрий :: Беннет Констанция :: Чехов Антон Павлович :: Хмелевская Иоанна :: Лондон Джек :: Думбадзе Нодар Популярные книги:: The Boarding House :: Радость пирата :: Элеанор Ригби :: Уроки любви :: Я вижу солнце :: Агентство «Томпсон и Kо» :: Бурый волк :: Слово 27. Против евномиан и о богословии первое, или предварительное :: Пленники зимы :: Забавляйся сейчас... убьешь позднее |

Большая Советская Энциклопедия (ТР)ModernLib.Net / Энциклопедии / БСЭ / Большая Советская Энциклопедия (ТР) - Чтение (стр. 39)

Учился в Петрограде в АХ (с 1913) и в Свободных мастерских (окончил в 1920), у И. А. Фомина и во 2-м Политехническом институте (1921). Преподавал в ленинградской АХ, Ленинградском институте инженеров коммунального строительства (с 1929; профессор с 1939). Автор ряда крупных общественных зданий в духе конструктивизма в Ленинграде (Кировский райсовет, 1930-35; Дворец культуры им. С. М. Кирова, соавтор Н. Козак, 1930-37). Для работ Т. в 1930-е гг. характерно использование монументализированных ордерных композиций (административное здание на Московском проспекте, 1937-1940).

Лит.:Ильин Л., Н. А. Троцкий, «Архитектура СССР», 1941, № 2.

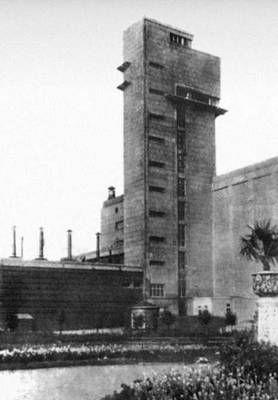

Н. А. Троцкий (соавторы - архитекторы Р. Я. Зеликман, Б. П. Светлицкий). Мясокомбинат им. С. М. Кирова в Ленинграде. 1930-33. Троцкистско-зиновьевский антипартийный блок Троцки'стско-зино'вьевский антипарти'йный блок, антиленинская оппозиция внутри ВКП (б) в 1926-27. Блок образован троцкистами (см. Троцкизм ) и «новой оппозицией» (лидеры Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев) и примкнувшими к ним участниками «рабочей оппозиции» , группы «демократического централизма» , отдельными лицами из бывших антипартийных группировок на идейной платформе троцкизма. Блок объективно отражал недовольство мелкобуржуазных слоев города режимом диктатуры пролетариата. Образование блока явилось следствием паники отдельных неустойчивых элементов в ВКП (б) перед трудностями социалистической реконструкции народного хозяйства в условиях его технико-экономической отсталости и усиления угрозы военного нападения империалистов на СССР. Лидеры блока отрицали возможность построения социализма в СССР без победы пролетарских революций на Западе, рассматривали экономику СССР как часть мирового капиталистического хозяйства и считали невозможным преодолеть технико-экономическую зависимость от него и строить социализм собственными силами. Поэтому они квалифицировали деятельность партии по осуществлению социалистического строительства как проявление «национальной ограниченности», отказ от международной пролетарской революции. Рассматривая Октябрьскую революцию 1917 лишь как сигнал и исходный пункт социалистической революции в западноевропейских странах, они авантюристически требовали проведения «решительной» внешней политики (вплоть до объявления войны капиталистическим странам) с целью «подтолкнуть» развитие мировой революции; выступали против разработанной Коминтерном тактики единого фронта в борьбе против империализма; обвиняли ЦК ВКП (б) в отсутствии заботы об укреплении Красной Армии. В противовес ленинскому плану индустриализации, принятому Четырнадцатым съездом ВКП (б) (1925), оппозиционеры выступили с требованием «сверхиндустриализации» за счёт крестьянства, рассматривая его как враждебную антиреволюционную силу. Их требования - ускорить темпы индустриализации, повысить цены на промышленные товары и снизить на сельскохозяйственную продукцию, увеличить налог на крестьян, повысить зарплату рабочим независимо от роста производительности труда и т.п. - вели к разрыву союза рабочего класса и крестьянства , срыву индустриализации, а в конечном счёте - к гибели Советской власти. Участники блока требовали свободы фракций в партии, дискредитировали партийный аппарат, клеветали на ЦК ВКП (б) с целью подрыва его авторитета, стремились захватить руководящее положение в партии. Весной 1926 троцкисты и зиновьевцы встали на путь объединения усилий в борьбе против линии ЦК ВКП (б), создавали свои группы на местах, подпольные типографии, распространяли оппозиционную литературу. Они пытались использовать во фракционных целях аппарат Исполкома Коминтерна (ИККИ), установили связи с троцкистскими группами в зарубежных компартиях; перешли от легального отстаивания своих взглядов к созданию нелегальной организации, противопоставляющей себя ВКП (б). На Объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) в июле 1926 троцкисты и зиновьевцы выступили с совместным «Заявлением 13-и» - развёрнутой платформой блока. Пленум осудил их действия и вывел Зиновьева из состава Политбюро ЦК. В октябре 1926 Президиум ИККИ снял Зиновьева с поста председателя Исполкома Коминтерна; Объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) (октябрь 1926) вывел Троцкого из состава Политбюро ЦК. Пятнадцатая конференция ВКП (б) (1926) указала, что блок является выражением социал-демократического уклона в партии, а его платформа - отход от классовой линии пролетарской революции в важнейших вопросах международной и внутренней политики (см. «КПСС в резолюциях¼», 8 изд., т. 3, 1970, с. 409). 7-й, расширенный пленум ИККИ в ноябре-декабре 1926 обязал секции Коминтерна вести борьбу против блока и его сторонников во всех компартиях. В мае 1927 лидеры оппозиции направили в ЦК ВКП (б) новое клеветническое «Заявление 83-х», в котором ЦК обвиняли в отставании крупной промышленности, в росте безработицы, засилье кулачества в Советах, в стремлении ликвидировать монополию внешней торговли; теория возможности построения социализма в одной стране объявлялась мелкобуржуазной и т.п. В сентябре 1927, несмотря на категорическое предупреждение, полученное лидерами блока на Объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) (июль-август 1927), они усилили фракционную борьбу, направили в ЦК «Платформу 13-и». 27 сентября 1927 пленум ИККИ исключил Троцкого из своего состава, а Объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) в октябре 1927 исключил Троцкого и Зиновьева из состава ЦК. В начавшейся по решению пленума внутрипартийной дискуссии по вопросам порядка дня 15-го съезда ВКП (б) за линию ЦК высказались свыше 738 тыс. коммунистов из 745 тыс., принявших участие в дискуссии, за антипартийный блок - 4120 чел. (0,5% членов партии). 7 ноября 1927 в Москве и Ленинграде лидеры блока пытались организовать контрдемонстрации под своими антипартийными лозунгами, что являлось уже антисоветским выступлением. На совместном заседании ЦК и ЦКК ВКП (б) 14 ноября 1927 Троцкий и Зиновьев были исключены из партии. Пятнадцатый съезд ВКП (б) в декабре 1927 подвёл итоги дискуссии и отметил полный разрыв оппозиции с ленинизмом, перерождение её в меньшевистскую группу; объявил принадлежность к троцкистской оппозиции несовместимой с принадлежностью к ВКП (б); одобрил исключение из партии Троцкого и Зиновьева и исключил из ВКП (б) 75 активных троцкистов, а также группу Т. В. Сапронова (23 человека), как явно антиреволюционную. Решения съезда были одобрены 9-м Пленумом ИККИ в феврале 1928, указавшим, что принадлежность к троцкистской оппозиции несовместима с принадлежностью к Коминтерну. 6-й конгресс Коминтерна (август 1928) закрепил изгнание троцкистов из рядов международного коммунистического движения. Лит.:КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 8 изд., т. 3, М., 1970; Сталин И. В., О социал-демократическом уклоне в нашей партии, Соч., т. 8; его же, Еще раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии, там же, т. 9: его же. Троцкистская оппозиция прежде и теперь, там же, т. IV; Титов А. Г., Смирнов А. М., Шалагин К. Д., Борьба Коммунистической партии с антиленинскими группами и течениями в послеоктябрьский период 1917-1934, М., 1974, гл. 3, § 5; Абрамов Б. А., Разгром троцкистско-зиновьевского антипартийного блока, «Вопросы истории КПСС», 1959, № 6: История КПСС, т. 4, кн. 1, М., 1970. См. также лит. при ст. Троцкизм. А. Г. Титов. Трошин Афанасий Семенович Тро'шинАфанасий Семенович [р. 10(23).12.1912, село Альза, ныне Чамзинского района Мордовской АССР], советский цитолог, цитофизиолог, член-корреспондент АН СССР (1960). Член КПСС с 1944. Окончил биологический факультет ЛГУ (1936). Ученик Д. Н. Насонова . Работает в институте цитологии АН СССР (с 1957 заведует лабораторией, с 1958 директор). Основные труды по проблемам физиологии клетки. Награжден орденом Октябрьской Революции, 3 др. орденами, а также медалями. Соч.: Проблема клеточной проницаемости, М. - Л., 1956; Транспорт Сахаров через клеточные мембраны, Л., 1973 (совместно с Н. Н. Никольским). Трошкунай Трошку'най, город (с 1956) в Аникщяйском районе Литовской ССР. Расположен в 135 кмк С.-З. от Вильнюса. Железнодорожная станция на линии Паневежис - Швенчёнеляй. Трошю Луи Жюль Трошю'(Trochu) Луи Жюль (12.3.1815, Ле-Пале, - 7.10.1896, Тур), французский политический и военный деятель. Участвовал в завоевании Алжира, был в 1843-1846 адъютантом маршала Т. Р. Бюжо, возглавлявшего французскую оккупационную армию. Адъютант маршала А. Ж. Сент-Арно во время Крымской войны 1853-1856; в 1854 был произведён в генералы. В австро-итало-французской войне 1859 командовал дивизией в сражениях при Мадженте и Сольферино. Занимал ответственные посты в военном ведомстве Второй империи. Во время франко-прусской войны 1870-71 в августе 1870 был назначен военным губернатором Парижа. После Сентябрьской революции 1870 возглавил «Правительство национальной обороны», проводившее антинародную пораженческую политику. Накануне капитуляции Франции вышел в январе 1871 в отставку. Пытаясь опровергнуть обвинения в саботаже обороны Парижа, опубликовал ряд статей и воспоминания. Трощение Троще'ние, соединение нескольких одинаково натянутых нитей и совместная параллельная намотка их (без крутки) на бобину. Вспомогательный процесс текстильного производства, служащий для подготовки пряжи к переработке на крутильных машинах . При Т. пряжа также очищается от пуха и сора, удаляются слабые и толстые участки. При намотке получается цилиндрическая бобина крестовой намотки (что удобно для дальнейшей переработки). Т. осуществляется на тростильной машине ( рис. ). Пряжа сматывается с питающих паковок, число которых равно числу отращиваемых нитей, огибает направляющий пруток и поступает в контрольно-очистительный прибор. Этот прибор состоит из натяжного устройства и 2 металлических пластин или ножей, образующих так называемую контрольную щель. Ширина контрольной щели выбирается в зависимости от номинального диаметра нити, вследствие чего утолщения пряжи не проходят через эту щель и вызывают обрыв пряжи. В слабых местах нить, не выдерживая установленного натяжения, также обрывается. Скорость наматывания достигает 500 м/мин. В производстве кручёного шёлка и химических нитей Т. часто сопровождается кручением и осуществляется на тростильно-крутильных машинах. Разработаны прядильно-крутильные машины , в которых совмещены процессы прядения, трощения, кручения и намотки. В. В. Жоховский.

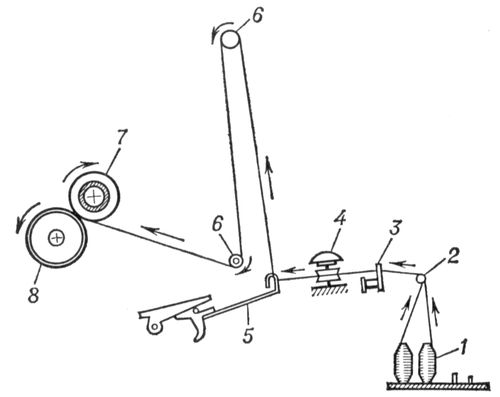

Принципиальная схема тростильной машины: 1 - питающие паковки; 2 - направляющий пруток; 3 - контрольная щель; 4 - натяжное устройство; 5 - датчик механизма выключения бабины; 6 - натяжные ролики; 7 - бобина; 8 - мотальный барабанчик. Троя Тро'я(греч. Trо'ia), Илион (греч. Нlion), древний город на С.-З. Малой Азии, крупный политический центр Троады 3-2-го тыс. до н. э. Известная по древнегреческому эпосу о Троянской войне , Т. была обнаружена в 1865 в результате археологических раскопок холма Гиссарлык. В 70-80-х гг. 19 в. раскопки вёл немецкий археолог Г. Шлиман , затем Т. раскапывали археологи: немецкий - В. Дёрпфельд в 1893-94 и американский - К. Блеген в 1932-38. Они открыли слои эпохи ранней, средней и поздней бронзы и эпохи железа. Т. в 3000-2500 до н. э. была крепостью с толстыми стенами (до 3 м). Жители занимались земледелием и скотоводством, знали плавку меди. После пожара около 2500 до н. э. стены крепости были построены заново, доведены до 4 мтолщины, укреплены башнями. Город около 2500-2200 до н. э. был резиденцией царя, дворец которого находился на акрополе. На нижних склонах находились дома знати. В это время широко распространилось литьё меди, около 2400 до н. э. появился гончарный круг, было развито тканьё шерсти. О богатстве Т. свидетельствуют многочисленные клады (особенно знаменитый «клад Приама» с ювелирными изделиями из золота и серебра, оружием из бронзы и камня, золотыми и медными сосудами). Около 2200 до н. э. Т. была уничтожена пожаром. Вплоть до нового разрушения в 1800 до н. э. в Т. продолжалось непрерывное развитие местных культурных традиций. В эпоху средней бронзы (1800-1300 до н. э.) в Т. известна лошадь, распространились новые строительные приёмы и керамика. Это позволило предположить К. Блегену, что носителями новой культуры были греки, поселившиеся в Т. Город этого времени был окружен стенами из тёсаного камня с башнями и пятью искусно защищенными воротами. Экономическое состояние Т. достигло высокого уровня на основе развитого производства бронзы. Около 1260 до н. э. Т. была разрушена и погибла в огне. Эта катастрофа связана с Троянской войной. Возрожденный после ухода ахейцев город сохранил старую культурную традицию, но стал менее значительным центром. Около 1190 до н. э. новая группа переселенцев из северных областей Балканского полуострова принесла новые формы бронзового оружия и лепную посуду. Около 1100 до н. э. Т. подверглась военному нападению, была разрушена, и лишь спустя 400 лет, около 700 до н. э. греки основали на месте Т. новый город, получивший название Новый Илион. Лит.:Блаватская Т. В., Ахейская Греция, М., 1966; Blegen C. W., Troy and the Troyans, N. Y., 1963. Т. В. Блаватская. Троянка Троя'нка, инструмент, употребляющийся скульптором для обработки мрамора и др. относительно мягких пород камня; стальное зубило, остриё которого обычно разделено на 3 части. На поверхности камня Т. оставляет рельефные полосы. Трояновский Александр Антонович Трояно'вскийАлександр Антонович [1(13).1.1882, Тула, - 23.6.1955, Москва], участник российского революционного движения, советский дипломат; профессор (1947). Член КПСС с 1923, РСДРП с 1904. Родился в семье офицера. Окончил артиллеристское училище (1903), до 1906 в армии. В 1908 за революционную деятельность арестован, сослан; в 1910 бежал из ссылки за границу. Сотрудничал с большевиками. Участник 9-го конгресса 2-го Интернационала в 1912, Краковского 1912 и Поронинского 1913 совещаний ЦК РСДРП с партийными работниками. Член заграничной редакции журнала «Просвещение» . С 1914 меньшевик-оборонец. В 1917 вернулся в Россию. В 1918-21 на преподавательской работе. С 1921 в аппарате НК РКИ. С 1924 председатель правления Госторга РСФСР и член коллегии Наркомвнешторга. С 1927 полпред СССР в Японии, с 1933 - в США. С 1939 на педагогической, литературной работе. Член ЦИК СССР. Лит.:Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд. (см. Справочный т., ч. 2, с. 478); Крутицкая Е. И., Митрофанова Л. С. Полпред А. Трояновский, М., 1975. Трояновский Борис Сергеевич Трояно'вскийБорис Сергеевич [3(15).4.1883, село Ругодево, ныне Псковской области, - 12.6.1951, Ленинград], советский исполнитель-виртуоз на балалайке, композитор. В 1904-11 солист оркестра В. А. Андреева. В 1908-15 концертировал за границей. В 1919 по инициативе Т. в Москве был создан первый профессиональный ансамбль русских народных инструментов под управлением П. И. Алексеева, от которого ведёт начало Государственный русский народный оркестр им. Н. П. Осипова . Игра Т. отличалась богатством виртуозной техники, основанной на исполнительских приёмах народных музыкантов и доведённой им до высочайшего художественного совершенства. Автор концертных переложений для балалайки и фортепьяно, в том числе 2-й рапсодии Листа, «Испанского каприччио» Римского-Корсакова и др., а также обработок для балалайки русских народных песен. Лит.:Илюхин А. С., Б. С. Трояновский, в его кн.: Материалы к курсу истории исполнительства на русских народных музыкальных инструментах, в. 1, М., 1969; Костаков Н., Государственный русский народный оркестр им. Н. Осипова, М., 1969. А. А. Новосельский. Трояновский Марк Антонович Трояно'вскийМарк Антонович (19.12.1907, Петербург, - 22.10.1967, Москва), советский оператор, режиссёр, сценарист документального кино, заслуженный деятель искусств РСФСР (1965). В 1929 окончил операторский факультет Государственного техникума кинематографии (Москва). В кино с 1927. Участвовал в полярных экспедициях, снимал (совместно с др. операторами, был также сценаристом и режиссёром) фильмы: о походе ледокола «Сибиряков» - «Два океана» (1932), о челюскинской эпопее - «Герои Арктики» (1934), о зимовщиках Северного полюса - «На Северном полюсе» (1937) и «Папанинцы» (1938), «В центре Арктики» (1954) и др. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 руководил фронтовой киногруппой. В 1946 снял (совместно с др. операторами) фильм «Молодость нашей страны». В 1962 режиссёр и оператор фильмов «Москва - Антарктида» и «Континент мира». Государственная премия СССР (1947, 1948). Награжден 2 орденами Ленина, 5 др. орденами, а также медалями. Соч.: На Северном полюсе. Записи из дневника. «Искусство кино», 1937., № 8; Я хотел написать книгу, М., 1972. Троянская война Троя'нская война', согласно греческой традиции, война коалиции ахейских царей под главенством царя Микен Агамемнона против Трои , окончившаяся поражением Трои и взятием её ахейцами. Сведения греческие традиции получили подтверждение при раскопках Трои, показавших, что около середины 13 в. до н. э. город испытал длительную осаду и был разрушен. Археологические данные позволили датировать Т. в. около 1260 до н. э. Согласно преданиям, часть которых нашла отражение в поэмах «Илиада» и «Одиссея», поводом к войне с Троей послужило похищение троянским царевичем Парисом жены спартанского царя Менелая - Елены. Призвав на помощь царей греческих государств, Менелай и его брат Агамемнон с большим флотом отплыли к берегам Троады . В течение 10 лет греки осаждали Трою и взяли город, прибегнув к хитрости (см. в ст. Троянский конь ). В военных действиях, в основном состоявших из поединков выдающихся воинов, прославились у греков-ахейцев Ахилл, два Аякса, Патрокл, Агамемнон, Одиссей и др., у троянцев - Гектор, Главк, Сарпедонт и Эней. Предания о Т. в. отражают один из этапов проникновения греков в Малую Азию, начавшегося в 16 в. до н. э. и усилившегося в 13 в. до н. э. (в связи с ослаблением Хеттской державы). Поражение троянцев облегчило переселение части ахейцев в Малую Азию после их вытеснения из Греции дорийцами . Троянский конь Троя'нский конь, по древнегреческому преданию, огромный деревянный конь, в чреве которого отборные греческие воины проникли в Трою (см. Троянская война ). Троянцы, не подозревая хитрости греков, увидев у стен города коня, ввезли его в Трою. Ночью греки вышли из чрева коня и, открыв крепостные ворота, впустили остальное войско. Выражение «Т. к.» стало нарицательным для обозначения обманных действий. Троянцы Троя'нцыв астрономии, группа малых планет , обращающихся вокруг Солнца таким образом, что их средние эклиптические долготы относительно Юпитера во всё время движения близки к ±60°; Солнце, Юпитер и каждый из Т. образуют в пространстве приблизительно равносторонний треугольник. В соответствии с этим периоды обращения Т. вокруг Солнца, а следовательно, и среднее расстояния их от Солнца почти в точности равны периоду обращения и среднему расстоянию Юпитера. Малым планетам, обладающим указанными особенностями движения, принято присваивать имена героев Троянской войны, с чем связано и название «Т.» Изучение Т. представляет большой интерес, так как движение каждого из них приближённо соответствует частному случаю (так называемый случай Лагранжа), для которого разрешена полностью задача трёх тел (см. Небесная механика ). Всего известно 15 Т. (открыты в 1906-1950). Среднее значение эксцентриситета их орбит составляет 0,096, среднее значение наклона плоскостей орбит к плоскости эклиптики 16,4°. Т. - слабосветящиеся объекты (от 12,6 до 15,0 звёздной величины ). Средний (фотометрический) диаметр Т., определённый в предположении, что их альбедо равно средне арифметическому из значений альбедо Марса и Меркурия, равен 140 км. Лит. см. при ст. Малые планеты . Трпимировичи Трпимировичи(Trpimirovi i), княжеская, а с 925 королевская династия хорватского государства, правившая (с перерывами) с середины 9 в. до конца 11 в. Наиболее известные представители Т.: основатель династии Трпимир (около 845-864), Мутимир (около 890-910), Томислав (около 910 - около 928), Крешимир I (около 928-935), Мирослав (945-949), Михаил Крешимир II (949-969), Степан Држислав (969-995), Степан I (1030-58), Петр Крешимир IV (1058-74), Дмитрий Звонимир (1075-1089), Степан II (1090-91). Труа Труа'(Troyes), город во Франции, на р. Сена. Административный центр департамента Об. 75 тыс. жителей (1968). Важный центр трикотажной промышленности. Текстильное машиностроение, производство галантерейных изделий, пищевая промышленность. Труайон Констан Труайо'н, Тройон (Troyon) Констан (28.8.1810, Севр, - 20.3.1865, Париж), французский живописец, представитель барбизонской школы . Первоначально занимался росписью фарфора. Сближение с Т. Руссо и Ж. Дюпре , а также поездка в Бельгию и Голландию (1847), где Т. познакомился с произведениями П. Поттера и А. Кёйпа , способствовали обращению художника к реалистическому изображению родной природы. Работая преимущественно в окрестностях Фонтенбло и в Нормандии (с 1852), Т. создавал глубоко демократично по образному строю, насыщенные светом и воздухом пейзажи, обычно с крупными фигурами животных на переднем плане («Отправление на рынок», 1859; «Возвращение стада», - оба в Эрмитаже, Ленинград; «Возвращение на ферму», Лувр, Париж). Лит.:Яворская Н. В., Пейзаж барбизонской школы, М., 1962; Hustin А., Constant Troyon, P., [1893].

К. Труайон. «Волы, идущие на пахоту». 1855. Лувр. Париж. Труайя Анри Труайя', Тройя (Troyat) Анри (псевдоним; настоящее имя и фамилия - Лев Тарасов) (р. 1.11.1911, Москва), французский писатель. Живёт во Франции с 1918. Член Французской академии (1959). По образованию юрист. Первые романы - «Обманчивый свет» (1935), «Паук» (1938; Гонкуровская премия). Автор беллетризованных биографий «Достоевский» (1940), «Пушкин» (1946), «Толстой» (1965) и др. Создал несколько серий исторических романов, воскрешающих революционно-патриотические традиции русского народа. В серии романов «Сев и жатва» (т. 1-5, 1953-58) и трилогии «Семья Эглетьер» (1965-67, рус. пер. 1969) Т. критически изобразил современную французскую буржуазию, показал распад семьи и трагедию молодёжи в «обществе потребления». Известен также как новеллист (сборники «Общая могила», 1939; «Жест Евы», 1964), драматург («Живые», 1946; «Себастьян», 1949, и др.). Соч.: Gogol, P., [1971]; Le carnet vert etautres nouvelles, Moscou, 1974; в рус. пер.- Снег в трауре, «Москва», 1965, № 9; Анна Предайль, «Иностранная литература», 1975, № 8. Лит.:Ganne G., Henri Troyat, в его кн.: Messieurs les best-sellers. P., [1966]. Труа-Ривьер Труа'-Ривье'р(Trois-Riviиres), город в Канаде, на Ю.- В. провинции Квебек. 55,2 тыс. жит. (1971). Порт на р. Святого Лаврентия (грузооборот 4 млн. тв год). Один из центров целлюлозно-бумажной промышленности страны. Химическая, электротехническая (электро- и радиолампы) и металлообрабатывающая промышленность. Труба (водопропускная) Труба'водопропускная, труба под насыпью, искусственное сооружение в теле дорожной насыпи для пропуска небольших постоянных водотоков, ливневых и талых вод. Форма поперечного сечения Т. может быть круглой, прямоугольной, овальной. Основные элементы Т. - звенья или секции, расположенные в насыпи, и оголовки (у входного и выходного отверстий), обеспечивающие плавный ввод в Т. и вывод из неё водного потока. Материалами для Т. служат преимущественно бетон и сборный железобетон. Находят применение также Т. из тонкой (толщиной 2-3 мм) гофрированной оцинкованной стали. Труба (муз. инструмент) Труба'(от древневерхненемецкого trumba), духовой музыкальный оркестровый и сольный инструмент высокого регистра. Состоит из цилиндрической трубки, переходящей в конце в коническую. Трубка согнута обычно в один оборот и составляет одно целое с раструбом. Диаметр трубки около 11 мм, длина канала около 1500 мм. Т. без вентилей были введены в оперный оркестр в начале 17 в. (композитором К. Монтеверди). В 1816 появились первые Т. с хроматическим звукорядом, снабженные помповым вентильным механизмом, в 1828-32 - с цилиндрическим вентильным механизмом. Эти Т. вскоре полностью вытеснили безвентильные. Разновидности: малая Т., или Т.-пикколо, альтовая Т. (введена Н. А. Римским-Корсаковым), басовая Т. (введена Р. Вагнером). По указаниям Дж. Верди была сконструирована так называемая египетская Т. - прямая вытянутая Т. с одним вентилем. Трубадуры Трубаду'ры(франц., единственное число troubadour, от прованс. trobador, от trobar - находить, слагать стихи), средневековые провансальские поэты-певцы, авторы песен (11-13 вв.; юг Франции). Известно около 500 Т., главным образом светских феодалов (Гильом IX - герцог Аквитанский), мелких рыцарей, а также ряд Т.-горожан (Фуше Марсельский - сын купца, Пейре Видаль - сын меховщика и др.). Основные мотивы - воспевание радостей жизни, культ «прекрасной дамы», куртуазной любви, воинских подвигов (многие Т. - участники крестовых походов - Гильом де Пуатье); встречались и социально-политические мотивы (Бертран де Борн). Лирика Т. отличалась изысканностью, сложностью стиха, музыкальностью, оказала влияние на труверов , немецких миннезингеров . Часто у Т. служил менестрель , аккомпанировавший ему на музыкальном инструменте. Дж. Верди написал оперу «Трубадур» (по одноимённой драме А. Гарсиа Гутьерреса). К поэзии Т. обращались Г. Гейне, Э. Ростан, Л. Арагон, Т. С. Элиот; мотивы поэзии Т. использовал А. Блок («Роза и крест», 1913). Многие сочинения Т. изданы в собрании «Музыкальное наследие трубадуров». См. также Провансальская литература . Лит.:Иванов К. А., Трубадуры, труверы и миннезингеры, 2 изд., П., 1915: История французской литературы, т. 1, М. - Л., 1946, с. 80-93; Lommatzsch E., Leben und Lieder der provenzalischen Troubadours, Bdl-2, В., 1957-59: Gennrich F., Der musicalische Nachlab der Troubadours, Bd 1-2, Darmstadt, 1958-60. В. С. Лозовецкий. Трубачёв Олег Николаевич ТрубачёвОлег Николаевич (р. 23.10.1930, Волгоград), советский языковед, член-корреспондент АН СССР (1972). Член КПСС с 1974. Окончил Днепропетровский университет (1952). Заместитель директора института русского языка АН СССР (с 1966), заведующий сектором этимологии и ономастики (там же). Основные труды по этимологии славянских языков и восточнославянской ономастике. Ответственный редактор непериодической серии «Этимология» (1963-). Соч.: История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя, М., 1959; Происхождение названий домашних животных в славянских языках, М., 1960; Ремесленная терминология в славянских языках, М., 1966; Названия рек Правобережной Украины, М., 1968; Этимологический словарь славянских языков, в. 1-2, М., 1974-75 (соавтор). Трубачи (птицы отр. журавлей) Трубачи', подотряд птиц отряда журавлей; то же, что агами . Трубачи (род брюхоногих моллюсков) Трубачи'(Buccinum), род брюхоногих моллюсков . Высота раковины до 16 см. 65 видов. Распространены в умеренных и холодных океанических водах Северного полушария от литорали до абиссали. Трупоеды и хищники. Развитие без пелагической личинки. Т. добывают из-за высоких вкусовых качеств мускулистого выроста брюшной стенки тела (ноги) и красивой раковины. Трубачи (род простейших) Трубачи, стенторы (Stentor), род простейших класса инфузорий подотряда разноресничных. Длина до 1 мм. Свыше 10 видов. Тело в форме воронки. На расширенном переднем конце мощно развитая зона околоротовых мембранелл, направляющих ток пищевых частиц к ротовому отверстию. Остальное тело покрыто продольными рядами мелких ресничек. Способны резко сокращаться, принимая шарообразную форму благодаря сократительным нитям - мионемам . Могут свободно плавать или прикрепляться к субстрату суженным задним концом. Обитают в морях и пресных водах. Пресноводный S. coeruleus окрашен в голубой цвет. У некоторых видов (например, у S. polymorphus) в цитоплазме имеются многочисленные симбионты - одноклеточные водоросли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |

|||||||