|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Горький Максим :: Елин Николай Л. :: Филатов Леонид :: Чехов Антон Павлович :: Эллисон Харлан :: Станюкович Константин Михайлович :: БСЭ :: Нортон Андрэ Популярные книги:: Про Федота-стрельца :: Дело принципа :: Личный досмотр :: Роза Парацельса :: Вежливость :: Справочник по реестру Windows XP :: The Boarding House :: Рожденная свободной :: Первоклассник Митя и кролик Ушки-на-Макушке :: Лазарь, восстань! |

Большая Советская Энциклопедия (ТО)ModernLib.Net / Энциклопедии / БСЭ / Большая Советская Энциклопедия (ТО) - Чтение (стр. 29)

Тореты Торе'ты, одно из племён меотов , обитавшее на побережье Чёрного моря между нынешними Анапой и Новороссийском. Упоминается античными авторами с 4 в. до н. э. В первые вв. н. э. название Т. исчезает. Торжественная месса Торже'ственная ме'сса, большая, широко развитая месса , включающая все песнопения, постоянно входящие в это богослужение. Торжественный марш Торже'ственный марш(военное), прохождение войск под музыку на парадах, на строевых смотрах, при вручении знамён и орденов, во время других торжеств с участием войск, а также при возложении венков к памятникам и на могилы воинов. Торжок Торжо'к, город областного подчинения, центр Торжокского района Калининской области РСФСР. Расположен на р. Тверца (приток Волги), на шоссе Москва - Ленинград, в 60 кмк З. от Калинина. Узел железнодорожных линий на Ржев, Лихославль, Соблаго. 49 тыс. жителей (1974). Известен с 1139. Был центром волости в Новгородской феодальной республике . Находился в Деревской пятине . В 1238 разрушен монголо-татарами. С 1478 в Московском государстве. В начале 17 в. разорялся поляками. С 1708 в Ингерманландской, с 1727 в Новгородской губернии. С 1775 уездный центр Тверского наместничества (с 1796 - губернии). Советская власть установлена 27 октября (9 ноября) 1917. Заводы: вагоностроительный, полиграфических красок, механический, кожный, деревообрабатывающий, маслосырозавод; обувная фабрика, объединение «Противопожарная техника». Старинное золотошвейное ремесло (см. Торжокское золотое шитьё ), филиал: объединения «Калининские узоры». Всесоюзный научно-исследовательский институт льна. Политехникум, индустриально-педагогический техникум, педагогическое училище. Музей А. С. Пушкина (поэт часто проездом останавливался в Т.). Памятники архитектуры: деревянная церковь Вознесения (17 в.), комплекс Борисоглебского монастыря [собор (1785-1796, архитектор Н. А. Львов), колокольня (1894, архитектор Ананьин) - классицизм; настоятельский корпус (1714), церкви 17-18 вв.], Спасо-Преображенский собор (1822), Путевой дворец (конец 18 в.), жилые дома в стиле классицизма. Лит.:Балдина О. Д., От Валдая до Старицы, М., 1968; Суслов А. А., Торжок и его окрестности, М., 1970; Торжок. [Фотоальбом, сост. Л. Андреев, В. Каткова, фото В. Арманда, Е. Вязгичева, П. Ломова, М., 1974]. Торжокское золотое шитьё Торжо'кское золото'е шитьё, один из видов русской вышивки, художественный промысел, известный в Торжке с 13 в. и получивший широкое развитие в 18 в. Традиционные изделия Т. з. ш. - вышивка золотыми и серебряными нитями (главным образом «кованым» швом и швом «в прикреп» по настилу) по сафьяну (обувь, рукавицы и пр.), бархату, сукну и др. материалам (различные детали народного праздничного костюма, предметы церковного обихода, пояса, кошельки и др.). Для Т. з. ш. наиболее характерен растительный орнамент с мотивом ветки розы; основной узор украшался завитками, усиками, блёстками, которые смягчали переход от рельефного орнамента к фону. В 1928 мастерицы Т. з. ш. объединились в Торжокскую золотошвейную артель им. 8 Марта, в 1960 реорганизованную в одноимённую фабрику - филиал производственного объединения строчевышитых и золотошвейных уборов «Калининские узоры», выпускающую преимущественно знаки различия для Советской Армии, эмблемы, а также платья, панно и пр. Мастера: А. В. Иванова, И. Д. Сазонова, К. И. Цветкова и др. Лит.:Хилевская К. В., Золотой узор. Рассказ о торжокских золотошвеях, М., 1959.

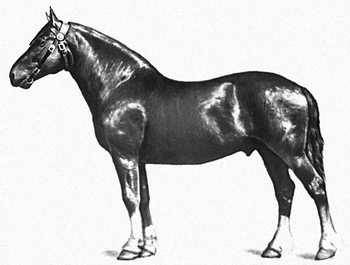

Ворот кофты-шугая. Вышивка золотыми нитями. Торжок. 19 в. Музей народного искусства. Москва. Тори То'ри(англ. tory; слово ирландского происхождения), английская политическая партия в 17-19 вв. Возникла в конце 70-х - начале 80-х гг. 17 в. как группировка сторонников абсолютизма. Начиная с 20-х гг. 18 в. лидеры Т. перестроили партию с учётом новых исторических условий, заложив её социально-философские (ограниченное признание прогресса человеческого общества как эволюционного процесса), идейно-религиозные (англиканство), политические (интерпретация принципов «Славной революции» 1688-89 в интересах аристократии), а также тактические и организационные основы. Это обеспечило Т. положение одной из двух (наряду с вигами ) ведущих партий в английской двухпартийной системе . С середины 18 в. Т. окончательно оформились как партия, выражающая интересы земельной аристократии, представители которой, наряду с верхушкой англиканского духовенства, составляли её классовое ядро. Т. опирались также на мелкое и среднее дворянство, часть мелкой буржуазии. С 80-х гг. 18 в. до 1830 Т. постоянно находились у власти. Осуществляя репрессии против народных масс и противодействуя революционным движениям на международной арене, Т. одновременно вынуждены были стать на путь умеренных буржуазных реформ, упорно противодействуя при этом попыткам реформы парламента. В конце 18 в. «новые тори» (У. Питт Младший, Э. Бёрк и др.) превратили партию Т. в силу, способную обеспечить ей временную гегемонию в среде господствующих классов в обстановке глубочайших социально-экономических и политических перемен и потрясений, вызванных промышленным переворотом, Великой французской революцией, демократическим и революционным движением в стране. Однако хлебные законы 1815 и репрессии правительства Р. Каслри подорвали влияние Т. В этих условиях либеральные Т. (Дж. Каннинг , Р. Пиль и др.) начали поиск компромисса с промышленной буржуазией, что, в свою очередь, повело к обострению внутренних разногласий в партии. Серьёзный удар по политическим позициям Т. нанесла парламентская реформа 1832, открывшая доступ в парламент представителям промышленной буржуазии. В середине 19 в. в результате разложения старой партии Т. на её основе сложилась Консервативная партия Великобритании, за сторонниками которой в неофициальном обиходе сохранилось название «тори». Лит.:Feiling К. G., A history of the Tory Party. 1640-1714, L., 1951; его же, The Second Tory Party. 1714-1832, L., 1938. И. Н. Неманов. Ториевые руды То'риевые ру'ды, условное название природных минеральных образований, содержащих Th в таких соединениях и концентрациях, при которых промышленное использование технически возможно и экономически целесообразно. Собственно ториевые месторождения неизвестны; Th извлекается попутно из комплексных полиметальных руд обычно совместно с Nb, Ta, Zr, U, РЗЭ и др. элементами. Содержание Th в таких рудах колеблется от сотых до десятых долей %. Главные минералы Th: монацит (3,5-10% ThO 2), торит (до 77% ThO 2), торианит (Th, U) O 2(45-93%). Минеральными носителями Th в рудах являются силикаты, простые и сложные окислы (титано-тантало-ниобаты), фосфаты и карбонаты, в которых он присутствует в качестве изоморфной примеси. Среди генетических типов ториеносных месторождений выделяются эндогенные и экзогенные. В группе эндогенных месторождений известны магматические, пегматитовые, карбонатитовые, альбититовые, скарновые и гидротермальные. Все они обнаруживают связь со щелочными магматическими породами. К крупнейшим пегматитовым относятся месторождения района Банкрофт (Канада). Из карбонатитовых выделяется торийсодержащее редкоземельное месторождение Маунтин-Пасс в Калифорнии. Максимальные содержания тория в рудах (3-6%) известны на гидротермальном редкоземельном месторождении Стинкампскрааль в ЮАР. Экзогенные месторождения представлены разнообразными (элювиальными, аллювиальными и прибрежно-морскими современными и погребёнными) монацитовыми россыпями. Они являются главным источником тория. Крупнейшие прибрежно-морские россыпи известны в Индии (среднее содержание монацита в песках 0,75%) и Бразилии (от 2 до 5%). Лит.:Геология постмагматических ториево-редкометальных месторождений, М., 1972. В. А. Невский. Ториевый реактор То'риевый реа'ктор, уран-ториевый реактор, ядерный реактор , в котором делящимся веществом является уран ( 233U), образующийся в этом же реакторе из тория ( 232Th). Природный 232Th сам по себе непригоден для осуществления цепной ядерной реакции деления и поэтому служит в Т. р. сырьевым материалом. Первоначально в Т. р. загружают 233U (который делится при взаимодействии как с быстрыми, так и с медленными нейтронами), полученный в др. реакторе. В результате захвата ядром 232Th нейтрона, образующегося при делении 233U, это ядро после двух последовательных b-распадов превращается в ядро 233U, то есть получается вторичное ядерное топливо. В Т. р. можно осуществлять расширенное воспроизводство 233U (см. Реактор-размножитель ), чем определяются перспективы вовлечения больших природных запасов тория в сферу ядерной энергетики . Однако период удвоения ядерного топлива в современных (сер. 70-х гг.) Т. р. слишком велик - 10-12 лет, и все они экспериментальные. Тории Рюдзо То'рииРюдзо (1870-1953), японский этнограф и археолог, профессор Токийского университета. Работал в этнографо-археологических экспедициях в Маньчжурии и Внутренней Монголии. До 2-й мировой войны 1939-45 возглавлял основанный им Ториевский институт антропологических исследований. В 1940-х гг. профессор Пекинского университета. В Японию вернулся в 1952. Т. - автор ряда работ по археологии, этнической истории и антропологии материка Восточной Азии и Японии. Основные труд - «Юси идзэн-но Ниппон» («Доисторическая Япония», 1919). Торий Спурий То'рийСпурий (Spurius Torius), римский политический деятель, народный трибун 111 до н. э., проведший закон, по которому различные категории государственных земель (ager publicus) переходили в частную собственность, то есть их можно было продавать. Закон Т. завершал постепенную отмену реформ, проведённых Гракхами . Торий (хим. элемент) То'рий(лат. Thorium), Th, радиоактивный химический элемент, первый член семейства актиноидов , входящих в III группу периодической системы Менделеева; атомный номер 90, атомная масса 232,038; серебристо-белый пластичный металл. Природный Т. практически состоит из одного долгоживущего изотопа 232Th - родоначальника одного из радиоактивных рядов - с периодом полураспада T 1/2= 1,39Ч10 10лет (содержание изотопа 228Th, находящегося с ним в равновесии, ничтожно - 1,37Ч10 -8%) и четырёх короткоживущих изотопов, два из которых относятся к радиоактивному ряду урана - радия: 234Th ( T 1/2= 24,1 сут) и 230Th ( T 1/2= 8,0Ч10 4лет), остальные - к ряду актиния: 231Th ( T 1/2= 25,6 ч) и 227Th ( T 1/2= 18,17 сут). Из искусственно полученных изотопов наиболее устойчив 229Th ( T 1/2= 7340 лет). Т. открыт в 1828 И. Я. Берцелиусом в одном из сиенитов в Норвегии. Элемент назван по имени бога грома в скандинавской мифологии - Тора, а минерал - силикат тория - торитом . Распространение в природе.Т.- характерный элемент верхней части земной коры - гранитного слоя и осадочной оболочки, где его в среднем содержится соответственно 1,8 ·10 -3% и 1,3·10 -3% по массе. Т. сравнительно слабомигрирующий элемент; в основном он участвует в магматических процессах, накапливаясь в гранитах, щелочных породах и пегматитах. Способность к концентрации слабая. Известно 12 собственных минералов Т. (см. Ториевые руды ). Т. содержится в монаците , уранините, цирконе, апатите, ортите и др. (см. Радиоактивные минералы ). Основной промышленный источник Т. - монацитовые россыпи (морские и континентальные). В природных водах содержится особенно мало Т.: в пресной воде 2Ч10 -9%, в морской воде 1Ч10 -9%. Он очень слабо мигрирует в биосфере и гидротермальных растворах. Физические и химические свойства.Т. существует в виде двух модификаций: a-формы с гранецентрированной кубической решёткой при температуре до 1400 °С ( а= 5,086 Е) и b-формы с объёмноцентрированной кубической решёткой при температуре выше 1400 °С (a = 4,11 Е). Плотность Т. (рентгено-графическая) 11,72 г/см 3(25 °С); атомный диаметр в a-форме 3,59 Е, в b-форме 3,56 Е; ионные радиусы Th 3+1,08 Е, Th 4+0,99 Е; t пл1750 °С; t kип3500- 4200 °C. Мольная теплоёмкость Т. 27,32 кдж/( кмольЧК) [6,53 кал/(г-атом Ч°С)] при 25 °С; теплопроводность при 20 °С 40,19 вт/ мЧК) [0,096 кал/( смЧсекЧ°С)]; температурный коэффициент линейного расширения 12,5 Ч10 -6(25-100 °С); удельное электросопротивление 13Ч10 -6-18Ч10 -6 омЧсм(25 °С); температурный коэффициент электросопротивления 3,6 Ч10 -3-4Ч10 -3. Т. парамагнитен; удельная магнитная восприимчивость 0,54 Ч10 -6(20 °С). При 1,4К переходит в состояние сверхпроводимости. Т. легко деформируется на холоду; механические свойства Т. сильно зависят от его чистоты, поэтому предел прочности при растяжении Т. варьирует от 150 до 290 Мн/ м 2(15-29 кгс/ мм 2), твёрдость по Бринеллю от 450 до 700 Мн/ м 2(45-70 кгс/ мм 2). Конфигурация внешних электронов атома Th 6 d 27 s 2. Хотя Т. относится к семейству актиноидов, однако по некоторым свойствам он близок также к элементам второй подгруппы IV группы периодической системы Менделеева - Ti, Zr, Hf. В большинстве соединений Т. имеет степень окисления +4. На воздухе при комнатной температуре Т. окисляется незначительно, покрываясь защитной плёнкой чёрного цвета; выше 400 °С быстро окисляется с образованием ThO 2- единственного окисла, который плавится при 3200 °С и обладает высокой химической устойчивостью. Получают ThO 2термическим разложением нитрата, оксалата или гидроокиси Т. С водородом при температурах выше 200 °С Т. реагирует с образованием порошкообразных гидридов ThH 2, ThH 3и др. состава. В вакууме при температуре 700-800 °С из Т. можно удалить весь водород. При нагревании в азоте выше 800 °С образуются нитриды ThN и Th 2N 3, которые разлагаются водой с выделением аммиака. С углеродом образует два карбида - ThC и ThC 2; они разлагаются водой с выделением метана и ацетилена. Сульфиды ThS, Th 2S 3, Th 7S 12, ThS 2могут быть получены при нагревании металла с парами серы (600-800 °С). Т. реагирует с фтором при комнатной температуре, с остальными галогенами - при нагревании, с образованием галогенидов типа ThX 4(где Х - галоген). Наиболее важное промышленное значение из галогенидов имеют фторид ThF 4и хлорид ThCl 4. Фторид получают действием HF на ThO 2при повышенных температурах; хлорид - хлорированием смеси ThO 2с углём при повышенных температурах. Фторид мало растворим в воде и минеральных кислотах; хлорид, бромид и йодид - гигроскопичны и хорошо растворимы в воде. Для всех галогенидов известны кристаллогидраты, выделяемые кристаллизацией из водных растворов. Компактный Т. при температурах до 100 °С медленно корродирует в воде, покрываясь защитной окисной плёнкой. Выше 200 °С активно реагирует с водой с образованием ThO 2и выделением водорода. Металл на холоду медленно реагирует с азотной, серной и плавиковой кислотами, легко растворяется в соляной кислоте и царской водке. Соли Т. образуются в виде кристаллогидратов. Растворимость солей в воде различна: хорошо растворимы нитраты Th (NO 3) 4Ч nH 2O; труднорастворимы сульфаты Th (SO 4) 2Ч nH 2O, основной карбонат ThOCO 3Ч8H 2O, фосфаты Th 3(PO 4) 4Ч4H 2O и ThP 2O 7Ч2H 2O; практически нерастворим в воде оксалат Th (C 2O 4) 2Ч6H 2O. Растворы щелочей слабо действуют на Т. Гидроокись Th (OH) 4осаждается из солей Т. в интервале pH = 3,5-3,6 в виде аморфного осадка. Для ионов Th 4+в водных растворах характерна ярко выраженная способность к образованию комплексных соединений и двойных солей. Получение.Т. извлекается главным образом из монацитовых концентратов, в которых он содержится в виде фосфата. Промышленное значение имеют два способа вскрытия (разложения) таких концентратов: 1) обработка концентрированной серной кислотой при 200 °С (сульфатизация); 2) обработка растворами щёлочи при 140 °С. В сернокислые растворы продуктов сульфатизации переходят все редкоземельные элементы, Т. и фосфорная кислота. При доведении pH такого раствора до 1 осаждается фосфат Т.; осадок отделяют и растворяют в азотной кислоте, а затем нитрат Т. экстрагируют органическим растворителем, из которого Т. легко вымывается в виде комплексных соединений. При щелочном вскрытии концентратов в осадке остаются гидроокиси всех металлов, а в раствор переходит тринатрий фосфат. Осадок отделяют и растворяют в соляной кислоте; понижая pH этого раствора до 3,6-5, осаждают Т. в виде гидроокиси. Из выделенных и очищенных соединений Т. получают ThO 2, ThCl 4и ThF 4- основные исходные вещества для производства металлического Т. металлотермическими методами или электролизом расплавленных солей. К металлотермическим методам относятся: восстановление ThO 2кальцием в присутствии CaCl 2в атмосфере аргона при 1100-1200 °С, восстановление ThCl 4магнием при 825-925 °С и восстановление ThF 4кальцием в присутствии ZnCl 2с получением сплава Т. и последующим отделением цинка нагреванием сплава в вакуумной печи при 1100 °С. Во всех случаях получают Т. в форме порошка или губки. Электролиз расплавленных солей ведётся из электролитов, содержащих ThCl 4и NaCI, или ванн, состоящих из смеси ThF 4, NaCI, KCl. Т. выделяется на катоде в виде порошка, отделяемого затем от электролита обработкой водой или разбавленными щелочами. Для получения компактного Т. применяют метод порошковой металлургии (спекание заготовок ведут в вакууме при 1100-1350 °С) или плавку в индукционных вакуумных печах в тиглях из ZrO 2или BeO. Для получения Т. особо высокой чистоты используют метод термической диссоциации лодида Т. Применение.Торированные катоды применяются в электронных лампах, а оксидно-ториевые - в магнетронах и мощных генераторных лампах. Добавка 0,8-1% ThO 2к вольфраму стабилизирует структуру нитей ламп накаливания. ThO 2используют как огнеупорный материал, а также как элемент сопротивления в высокотемпературных печах. Т. и его соединения широко применяют в составе катализаторов в органическом синтезе, для легирования магниевых и др. сплавов, которые приобрели большое значение в реактивной авиации и ракетной технике. Металлический Т. используется в ториевых реакторах . При работе с Т. необходимо соблюдать правила радиационной безопасности . А. Н. Зеликман. Т. в организме.Т. постоянно присутствует в тканях растений и животных. Коэффициент накопления Т. (то есть отношение его концентрации в организме к концентрации в окружающей среде) в морском планктоне - 1250, в донных водорослях - 10, в мягких тканях беспозвоночных - 50-300, рыб - 100. В пресноводных моллюсках (Unio mancus) его концентрация колеблется от 3Ч10 -7до 1Ч10 -5%, в морских животных от 3Ч10 -7до 3Ч10 -6%. Т. поглощается главным образом печенью и селезёнкой, а также костным мозгом, лимфатическими железами и надпочечниками; плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта. У человека суточное поступление Т. с продуктами питания и водой составляет 3 мкг; выводится из организма с мочой и калом (0,1 и 2,9 мкгсоответственно). Т. - малотоксичен, однако как природный радиоактивный элемент вносит свой вклад в естественный фон облучения организмов (см. Фон радиоактивный ). Г. Г. Поликарпов. Лит.:Торий, его сырьевые ресурсы, химия и технология, М., 1960; Зеликман А. Н., Металлургия редкоземельных металлов, тория и урана, М., 1961; Емельянов В. С., Евстюх и н А. И., Металлургия ядерного горючего, 2 изд., М., 1968; Сиборг Г. Т., Кац Дж., Химия актинидных элементов, пер. с англ., М., 1960; Bowen Н. J. М., Trace elements in biochemistry, L.-N. Y., 1966. Торийская порода Тори'йская поро'далошадей, порода упряжных лошадей. Выведена в 1-й половине 20 в. в Торийском конном заводе (посёлок Тори Пярнуского района Эстонской ССР). Исходным материалом послужили помеси местной эстонской лошади (клеппер) с арабской, английской чистокровной, орловской, остфризской, тракененской и др. породами; помеси скрещивались с жеребцами пород норфолк-родстер и постье-бретон. Лошади Т. п. средней крупности, широкотелые. Масть преимущественно рыжая и бурая, на ногах белые отметины. Средние промеры жеребцов (в см); высота в холке 157, косая длина туловище 162, обхват груди 193, обхват пясти 21,4. Жеребцы весят 580-700 кг, кобылы 500-650 кг. Лошади энергичны, неприхотливы. Используются на с.-х. и транспортных работах, облегчённого типа - в конном спорте. Разводят породу в Эстонской ССР, в качестве улучшающей используют в Новгородской, Псковской, Калужской, Костромской и др. областях РСФСР, а также в УССР и в Карельской АССР. Лит.:Коннозаводство и конный спорт, М., 1972.

Жеребец торийской породы. Торит Тори'т, минерал из класса островных силикатов, ThSiO 4. Разновидности Т.: оранжит (прозрачная разность оранжевого цвета); ураноторит (до 10% UO 2); торогуммит (до 15% H 2O); ферриторит (до 13% Fe 2O 3); кальциоторит и фосфорсодержащий Т. - ауэрлит. Кроме того, Т. содержит в качестве примесей Al, Ti, Mn, а также редкоземельные элементы. Кристаллизуется в тетрагональной системе; кристаллы призматические, столбчатые. Встречается обычно в виде зернистых агрегатов. Многие Т. метамиктны (см. Метамиктные минералы ). Цвет чёрный, красновато-бурый, оранжевый. Неизмененный ураноторит прозрачен, оливково-зелёный. Твёрдость по минералогической шкале 4,5-5; плотность 4100-6700 кг/м 3. Сильно радиоактивен (см. Радиоактивные минералы ). Встречается как акцессорный минерал в гранитах, некоторых щелочных породах, пегматитах и гидротермальных жилах. Крупных скоплений Т. обычно не образует; добывается из россыпей попутно с цирконом, касситеритом и др. См. также Ториевые руды . Торица Тори'ца, шпергель (Spergula), род растений семейства гвоздичных. Небольшие, большей частью однолетние, травы с восходящими или простёртыми, сильно ветвистыми от основания стеблями. Листья линейные, супротивные, но кажущиеся мутовчатыми из-за развития в их пазухах укороченных побегов с пучками листьев. Цветки мелкие, белые, 5-членные, в рыхлых соцветиях. Плод - многосемянная 5-створчатая коробочка. 4-6 видов, в умеренных областях обоих полушарий. Все виды Т. встречаются в СССР большей частью на песчаных почвах. Наиболее распространена Т. полевая (S. arvensis), произрастающая в Европейской части, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке вдоль дорог, у жилья, на пустырях и как сорняк в посевах яровых культур: семена её (одно растение даёт их до 28 тыс.) легко осыпаются и засоряют почву. Т. льняная (S. linicola) и Т. крупная (S. maxima) - сорняки льна. Зелёная масса Т. - хороший корм для скота, пригодна на силос. Лит.:Котт С. А., Сорные растения и борьба с ними, 3 изд., М., 1961. Торичник Тори'чник(Spergularia), род растений семейства гвоздичных. Одно-, дву- или многолетние травы с прямыми, приподнимающимися или лежачими стеблями. Листья узколинейные, с попарно сросшимися плёнчатыми прилистниками. Цветки розовые, пурпуровые или белые, в кистевидных соцветиях; околоцветник 5-членный. Плод - трёхстворчатая коробочка с многочисленными, часто крылатыми семенами. Около 30 видов, произрастающих почти по всему земному шару, преимущественно на засоленных почвах. В СССР около 10 видов. Т. красный, или полевой (S. rubra, прежде S. campestris), встречается почти повсеместно на песчаных местах, вдоль дорог и как сорняк в посевах яровых культур. Т. приморский (S. marina, прежде S. salina) и Т. средний (S. media, прежде S. marginata) растут по берегам морей, солёных озёр, солончакам и солонцам. Торквемада Томас Торквема'да, Торкемада (Torquemada) Томас (около 1420, Вальядолид, - 16.9.1498, Авила), глава инквизиции в Испании. Монах-доминиканец. Духовник королевы Изабеллы , назначенный в 1483 великим инквизитором Кастилии и Арагона, в 1486 - также Валенсии и Каталонии. Составил инквизиционный кодекс и процедуру инквизиционного суда, разработал организационную структуру органов инквизиции. Отличался исключительной жестокостью, ввёл в массовую практику аутодафе (при нём было казнено более 10 тыс. чел.). Инициатор преследований мусульман и евреев (добился изгнания последних из Испании в 1492). Торки (кочевые племена) То'рки, гузы, узы, кочевые тюрко-язычные племена, выделившиеся из племенного объединения огузов . К сер. 11 в. Т. вытеснили печенегов и обосновались в южнорусских степях. В 985 как союзники киевского князя Владимира Святославича они участвовали в походе на Болгарию Волжско-Камскую . В 1060 Т. выступили против объединённого войска древнерусских князей, но были разбиты. Часть Т. поселилась на границах Киевского и Переяславского княжеств. Наиболее крупным местом расселения Т. было Поросье (на реке Роси, притоке Днепра), где был построен г. Торческ. Т. участвовали в борьбе с половцами на стороне древнерусских князей. В 12 в. Т. вошли в состав племенного объединения Чёрных клобуков . Постепенно Т. оседали и переходили к земледелию. Часть их ославянилась. Оставшиеся в степях Т.-кочевники впоследствии смешались с половцами. Торки (курорт в Великобритании) То'рки(Torquay), приморский курорт в Великобритании, в 1968 включен в состав г. Торбей . Торковичи Торко'вичи, посёлок городского типа в Лужском районе Ленинградской области РСФСР. Расположен на р. Оредеж. Железнодорожная станция на линии Ленинград - Дно. Стекольный завод. Торкрет-бетон Торкре'т-бето'н, см. в ст. Торкретирование . Торкретирование Торкрети'рование[от лат. (tec) tor (ium) - штукатурка и (con) cret (us) - уплотнённый], метод бетонных работ , при котором бетонная смесь послойно наносится на бетонируемую поверхность под давлением сжатого воздуха. Т. осуществляется при помощи торкретной установки, состоящей из цемент-пушки (или бетоншприцмашины) и компрессора . Для Т. приготовляют сухую смесь из цемента и заполнителей (обычно песка). Сжатым воздухом смесь подаётся по шлангу к соплу, смачивается в нём водой, подводимой по другому шлангу, и с большой скоростью (130-170 м/сек) выбрасывается на торкретируемую поверхность. Толщина слоя, получаемого за один цикл Т., составляет 10-15 мм. Торкретное покрытие отличается высокими механическими прочностью (40-70 Мн/м 2), плотностью, водонепроницаемостью и морозостойкостью. В зависимости от крупности заполнителя различают торкрет-бетон (до 10 мм) и шприц-бетон, или набрызг-бетон (до 25 мм). Т. применяется при возведении тонкостенных железобетонных конструкций (оболочек, сводов, резервуаров и др.), устройстве обделки в тоннелях , гидроизоляции и заделке стыков сборных конструктивных элементов, ремонте и усилении бетонных и железобетонных конструкций и изделий и т.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |

|||||||