|

|

Популярные авторы:: Joyce James :: БСЭ :: Лесков Николай Семёнович :: Дансени Лорд :: Сименон Жорж :: Кренц Джейн Энн :: Твен Марк :: Гоголь Николай Васильевич :: Елин Николай Л. :: Куприн Александр Иванович Популярные книги:: The Boarding House :: Бархатистые прикосновения :: Зеленый попугай :: Справочник по реестру Windows XP :: Назовите его Моше :: Песнь сауриалов :: Уроки любви :: Четвертый протокол :: Техасский рейнджер :: Гражданская война в России 1917-1922. Красная Армия |

Большая Советская Энциклопедия (ОТ)ModernLib.Net / Энциклопедии / БСЭ / Большая Советская Энциклопедия (ОТ) - Чтение (стр. 11)

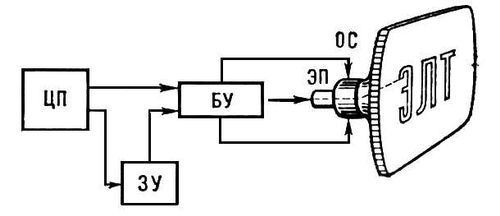

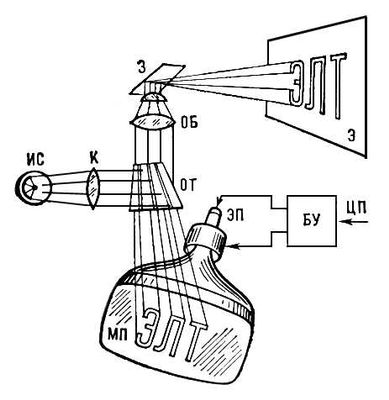

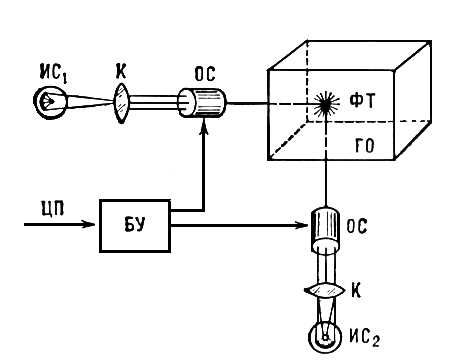

В качестве индивидуальных применяют О. и. у., основным элементом которых служит электроннолучевая трубка (ЭЛТ) ( рис. 1 ). Координаты часто воспроизводимых знаков (букв, цифр, обозначений, специальных символов и т.п.) хранятся во вспомогательном запоминающем устройстве; центральный процессор вычислительной системы выдаёт лишь адреса этих знаков, после чего знаки на экране воспроизводятся автоматически. Такое О. и. у. способно воспроизвести на экране текст книжной страницы за 0,02-0,05 сек. Чтобы изображение на экране не мерцало, его повторно воспроизводят (регенерируют) с частотой 20-50 раз в сек. Обмен информацией с центральным процессором происходит лишь тогда, когда требуется внести изменения в изображение или передать в процессор команды оператора. В таких О. и. у. оператор может, например, при помощи светового карандаша стирать отдельные знаки, строчки и участки текста, заменять элементы схемы, рисунка, может поворачивать (в плоскости экрана) изображение, изменять его масштаб. Кроме обычных ЭЛТ, в О. и. у. используют знакопечатающие электроннолучевые трубки , многолучевые трубки для синхронного отображения нескольких быстроменяющихся величин, трубки с оптическим окном для совмещения сложного фона (например, карты местности или чертежа), поступающего с диапроектора, с изображением, воспроизводимым электронным лучом, а также цветные телевизионные трубки. Главный недостаток О. и. у. на ЭЛТ - трудность их согласования с ЦВМ, требующего дополнительного оборудования. Более удобны с точки зрения совместимости с ЦВМ т. н. плазменные панели. Такая панель состоит из трёх стеклянных пластин; средняя имеет отверстия (ячейки), заполненные смесью неона и азота, а на наружные нанесены шины выборки (параллельные полупрозрачные полоски золота) т. о., чтобы каждое отверстие оказалось расположенным между двумя взаимно перпендикулярными полосками. При подаче на шины управляющего напряжения (сигнала) газ в ячейках начинает светиться и это свечение сохраняется после снятия управляющего сигнала (разряд поддерживается постоянным напряжением). Для гашения элемента на выбранную пару шин подаётся сигнал противоположной полярности. Аналогично устроены матричные люминесцентные экраны (средняя пластина покрыта люминофором – точками размером около 0,25 мм 2). Разрабатывают экраны на светодиодах и жидких кристаллах. Первые основаны на явлении свечения некоторых полупроводников (например, фосфида и арсенида галия) под действием приложенного к ним напряжения, вторые - на изменении положения молекул в некоторых искусств, органических веществах под влиянием электрического поля. Это ведёт к изменению прозрачности или цвета соответствующих участков экрана. В О. и. у. коллективного пользования первичное изображение, полученное на промежуточном носителе - люминофоре электроннолучевой трубки, увеличивают и проецируют на экран. Достаточная разрешающая способность и яркость обеспечиваются в таких О. и. у. лишь при сравнительно небольших размерах экрана (площадь порядка 2,5 м 2); при больших размерах экрана эти параметры ухудшаются. Заменив люминофор тонкой масляной плёнкой, находящейся под постоянным потенциалом, получают плёночный модулятор света ( рис. 2 ). Под действием электронного луча на плёнке возникает заряд, деформирующий её поверхность, - первичное изображение оказывается рельефным. Свет мощной лампы отбрасывается зеркальными полосками отражателя на первичное изображение; отражаясь от неровностей поверхности масляной плёнки, свет несёт изображение рельефа, которое фокусируется объективом и проецируется на экран. Плёночный модулятор света обеспечивает высококачественные многоцветные изображения на больших экранах (площадью до 200 м 2). Перспективно применение термопластических модуляторов света (аналогичных по устройству плёночным, но с первичным носителем в виде предварительно разогретого и приведённого в пластическое состояние материала) и лазерных О. и. у. (аналогичных О. и. у. на ЭЛТ, но с передачей цветного изображения тремя разноцветными лазерными лучами на большой экран) (см. Проекционное телевидение ). Рассмотренные О. и. у. дают двухмерные изображения. Однако в ряде случаев (например, в системах посадки самолётов, при проектировании корпусов автомобилей и т.п.) предпочтительнее трёхмерная индикация. О. и. у. на электроннолучевой трубке, дополненное рядом устройств, может воспроизводить трёхмерные изображения в аксонометрической (или иной) проекции; невидимые наблюдателю линии стираются, изображение можно поворачивать, чтобы оператор мог осмотреть его с разных сторон. Не менее перспективно использование трёхмерных О. и. у., основанных на голографии . Новые возможности открывает объёмная индикация, при которой изображения формируются не на плоскости, а в объёме, заполненном газом ( рис. 3 ). От внешних источников света в газовую среду направляют два луча; каждый из них изменяет энергетическое состояние молекул газа, в точке пересечения лучей возникает флюоресценция (свечение) газа. При быстром перемещении лучей появляется светящийся след, который при многократном повторении воспринимается наблюдателем как законченное изображение. Лит.:Пул Г., Основные методы и системы индикации, пер. с англ., Л., 1969; Венда В. Ф., Средства отображения информации, М., 1969; Темников Ф. Е., Афонин В. А., Дмитриев В. И., Теоретические основы информационной техники, М., 1971; Чачко А. Г., Человек за пультом, М., 1974; Davis S., Computer data displays, Englewood Cliffs (N. Y.), 1969. А. Г. Чачко.

Рис. 1. Схема устройства отображения на ЭЛТ: ЦП - центральный процессор вычислительной системы; ЗУ - вспомогательное запоминающее устройство; БУ - блок местного управления; ЭП - электронный прожектор; ОС - отклоняющая система.

Рис. 2. Схема устройства отображения с масляным модулятором света: ИС - источник света; К - конденсор; ОТ - отражатель; ОБ - объектив; З - зеркало; Э - экран; МП - масляная плёнка; ЭП - электронный прожектор; БУ - блок местного управления; ЦП - центральный процессор вычислительной системы.

Рис. 3. Схема устройства отображения с объёмной индикацией: ИС - источник света; К - конденсор; ОС - отклоняющая система; ЦП - центральный процессор вычислительной системы; ГО - газовый объём; ФТ - флюоресцирующая точка; БУ - блок местного управления. Отолиты Отоли'ты(от ото... и греч. lнthos – камень), статолиты, твёрдые образования, расположенные на поверхности механорецепторных клеток органа равновесия у ряда беспозвоночных и всех позвоночных животных. Происхождение, размер и строение О. варьируют у разных животных: они могут быть продуктом секреторной деятельности клеток или заносятся извне (например, у рака О. служат песчинки); О. млекопитающих - обычно удлинённые (длиной до 10 мкм, шириной 1-3 мкм) кристаллы кальцита (CaCO 3). Смещение О. при изменении положения тела и влиянии ускорений вызывает механическое раздражение подлежащих волосковых рецепторных клеток и появление соответствующих сигналов, направляющихся в мозг. Действие О. наглядно показано в опытах с речным раком. При линьке животному заменяли песчинки железными опилками и помещали над ним магнит, который притягивал опилки кверху. Рак принимал «верх» за «низ», переворачивался и плавал брюшком вверх. См. Вестибулярный аппарат , Равновесия органы . О. Б. Ильинский. Отоми Отоми', один из крупнейших современных индейских народов Мексики (в штатах Гуанахуато, Керетаро, Идальго, а также отдельные группы в Сан-Луис-Потоси, Пуэбле и Мичоакане). Численность около 300 тыс. человек (1961, оценка). Язык принадлежит к отомимиштекосапотекским языкам. О .,по-видимому, потомки наиболее древнего населения Мексики. Религия О. официально - католическая, сохраняются традиционные верования, облечённые в христианскую форму. Основное занятие современных О. - земледелие. Они сохраняют традиционную культуру со значительными доиспанскими элементами. Лит.:Народы Америки, т. 2, М., 1959. Отомимиштекосапотекские языки Отомимиштекосапоте'кские языки', отомангские языки, языковая семья индейцев Мексики. На О. я. говорит около 1 млн. человек (1970, оценка). Американский учёный Р. Лонгейкр делит О. я. на 7 групп, включающих соответственно языки: 1) отоми, масауа, паме, чичимекхонас, матлатцинкский, окуилтекский; 2) пополокский, искатекский, чочо, масатекский; 3) миштекский, куикатекский, трик; 4) амусго; 5) исчезнувшие в 19 в. манг (в Центральной Америке) и чиапанекский; 6) сапотекский; 7) чинантекский. О. я. обладают полисинтетическим строем; для них характерны преназализованные и лабиовелярные согласные, тоновые различия, классифицирующие префиксы, постпозиция выраженного существительным определения - черта почти уникальная в языках американских индейцев. В 50-60-е гг. 20 в. американскими лингвистами выполнена праязыковая фонетическая и словарная реконструкция для О. я. Лит.:Rivet P., Stresser-Pйan G., Loukotka ., Langues de l’Amйrique, в кн.: Les langues du Monde, P., 1952; Swadesh М., The Oto-Manguean Hypothesis and Macro-Mixtecan, «International Journal of American Linguistics», 1960, v. 26, № 2; Longacre R. E., Progress in Otomanguean reconstruction, в сб.: Proceedings of the 9th International Congress of Linguists, The Hague, 1964. Е. А. Хелимский. Отопительно-вентиляционный агрегат Отопи'тельно-вентиляцио'нный агрега'т, устройство для отопления и вентиляции преимущественно производственных помещений. См. Воздушное отопление . Отопительные печи Отопи'тельные пе'чи,см. в ст. Печное отопление . Отопительные приборы Отопи'тельные прибо'ры, нагревательные приборы систем отопления, приборы, устанавливаемые в отапливаемых помещениях для их обогрева, чаще всего посредством передачи тепла от теплоносителя, циркулирующего в системе отопления. Тип О. п. зависит от системы отопления , например при воздушном отоплении устанавливают калориферы и другие воздухонагреватели. В наиболее распространённых системах водяного отопления и парового отопления применяются радиаторы , конвекторы , приборы панельного и плинтусного типов, гладкие и ребристые трубы. В системах лучистого отопления и панельного отопления функции О. п. выполняют стены, потолок, пол или специально изготовленные панели приставного или подвесного типа. При этом поверхности нагрева создаются путём заделки в указанных конструкциях труб небольшого диаметра, прокладки электрического кабеля или устройства в них воздуховодов и каналов. См. также Газовое отопление , Электрическое отопление . Отопление Отопле'ние, искусственный обогрев помещений в холодный период года с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, а иногда и требованиям технологического процесса. Под О. понимают также устройства (системы), выполняющие эту функцию. Тепловой комфорт чаще всего определяют температурой в помещениях. Так, например, в жилых помещениях наиболее благоприятной считается температура 18-20° С, в раздевальных помещениях бань 23 °С и т. д. При этом весьма важна равномерность распределения температур в помещении в горизонтальном и вертикальном направлениях; она зависит от вида отопительных приборов и их расположения, а также от теплозащитных свойств наружных ограждений и возможности проникновения через них в помещение наружного воздуха. Мощность отопительной системы (по действующим в СССР нормам) должна обеспечить возмещение теплопотерь в помещениях при наружной температуре в отопительный период, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки в данном населённом пункте. Для Москвы, например, эта температура равна - 26° С, для Якутска - 52° С, для Ташкента - 13° С. В производственных помещениях промышленных предприятий при постоянном выделении тепла от технологического оборудования мощность отопительного устройства может быть соответственно уменьшена. Физиологические процессы жизнедеятельности человеческого организма также связаны с образованием тепла и выделением его (преимущественно лучеиспусканием и конвекцией ) в окружающую среду. Это тепло передаётся воздуху и ограждениям (стенам, полу, потолку), участвующим в создании микроклимата помещений. Все составляющие теплопотерь в помещениях, как и тепловыделение в них (от технологического оборудования, людей, электрического освещения, солнечной радиации и т. п.), непрерывно изменяются. Поэтому количество тепла (определяемое разностью между теплопотерями и тепловыделением), подаваемого в помещение системой О., должно регулироваться. Наибольший эффект регулирования подачи тепла даёт автоматизация отопительной системы, при которой учитываются не только выделяемое тепло и теплопотери в помещении, но и тепловая инерция. Регулирование осуществляется также с помощью регулировочных кранов, устанавливаемых на отопительных приборах. Различают системы О. центральные и местные. В системах центрального О. тепло вырабатывается за пределами отапливаемых помещений (котельная, ТЭЦ), а затем транспортируется по трубопроводам в отдельные помещения, здания. Центральные системы О. подразделяются по виду теплоносителя (водяное, воздушное, паровое О. и др.). Наибольшее распространение (преимущественно в жилых, общественных и в некоторой части промышленных зданий) получило водяное отопление с различными отопительными приборами. Широко применяется также (главным образом в общественных и промышленных зданиях) воздушное отопление , существенное преимущество которого перед другими видами О. - возможность совмещения его действия с вентиляцией и кондиционированием воздуха . В жилых, общественных и некоторых видах промышленных зданий (с повышенными требованиями к чистоте воздуха) расширяется использование панельного отопления и лучистого отопления . Область применения парового отопления из-за присущих ему недостатков в современном строительстве значительно сократилась; при наличии пара как теплоносителя для О. чаще используется комбинированное (пароводяное) отопление, при котором вместо отопительного котла устанавливается работающий на пару водонагреватель. В малоэтажных зданиях обычно применяются системы местного О., особенностью которого является совмещение генератора тепла с отопительным прибором. Весьма распространённый вид местного О.- печное отопление . Однако оно постепенно вытесняется более совершенным и экономичным центральным О., а также другими видами местного отопления: газовым отоплением , электрическим отоплением и так называемым квартирным отоплением. Последнее отличается от системы центрального О. тем, что в нём генератор тепла обеспечивает теплом одну квартиру, его размещают, как правило, в кухне квартиры, причём генератор тепла часто выполняется в виде одного агрегата, совмещенного с плитой для приготовления пищи. Для СССР О. имеет существенное значение, так как климат на большей части его территории характеризуется низкими температурами, обусловливающими длительный отопительный период. На О. только жилых и гражданских зданий расходуется около 30% всего добываемого твёрдого и газообразного топлива. Стоимость устройства О. обычно составляет 4-6% от всех затрат на сооружение объекта в целом. Стоимость эксплуатации О. в значительной степени определяется расходами на топливо, которое используется более эффективно при централизованном теплоснабжении городов и промышленных районов. Отопительная техника имеет многовековую историю. Первые отопительные устройства были известны ещё в каменном веке. В начале нашей эры появились отопительные печи с отводом продуктов горения через дымовые трубы. Совершенствуясь, эти печи долгое время были основным видом О. Важный этап в развитии отопительной техники связан с возникновением центральных систем О. Наиболее ранней явилась система О., функционировавшая благодаря сети каналов, размещенных под полом, по которым пропускались дымовые газы из печи (см. Гипокауст ). С 15 в. уже применялось воздушное О. с подачей в помещение воздуха, нагревавшегося при соприкосновении с поверхностями печи. Системы водяного и парового О. получили развитие в 19 в. К началу 20 в. относится создание лучистого и панельного О., развитие систем центрального О., теплофикации и централизованного теплоснабжения. Лит.:Строительные нормы и правила, ч. 2, раздел Г, гл. 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования, М., 1964; Отопление и вентиляция, 2 изд., ч. 1, М., 1965; Семенов Л. А., Печное отопление, 3 изд., М., 1968. И. Ф. Ливчак. Оториноларингология Оториноларинголо'гия(от ото... , греч. rhнs, родительный падеж rhinуs - нос, lбrynx, родительный падеж lбryngos - гортань горло и ... логия ), ларингооторинология (ЛОР), медицинская клиническая дисциплина, изучающая причины возникновения, лечение и профилактику заболеваний уха, носа и горла (глотки, гортани, трахеи) и пограничных с ними областей. Объединение в одну дисциплину отологии, ринологии и ларингологии обусловлено анатомической близостью и функциональной связью изучаемых органов, частой взаимозависимостью их заболеваний и некоторой общностью методов исследования. Из общей О. выделились в качестве самостоятельных специальностей: аудиология (от лат. audio - слушаю), изучающая причины, профилактику, лечение, коррекцию и компенсацию глухоты и тугоухости ; фониатрия (от греч. phone - звук, голос), изучающая физиологию и патологию голосообразования, а также предупреждение и лечение нарушений голоса ; отиатрия (от греч. ъs, род. падеж otуs - ухо), занимающаяся изучением и лечением патологии уха, и др. О. выделилась из общей хирургии и терапии и стала формироваться как самостоятельная дисциплина с середины 19 в. Однако ещё в Древней Индии были разработаны методы особого рода пластики носа и уха; в Древней Иудее даны конкретные описания полипов и других заболеваний носа. Некоторые сведения об анатомии и травмах носа, удалении носовых полипов есть в сочинениях Гиппократа . Описание различных заболеваний уха и некоторых методов их лечения дал А. К. Цельс , зачатки экспериментального изучения голосообразования отражены в трудах Галена . В сочинениях армянского врача Амир-Довлата (15 в.) имеются 15 глав, посвященных болезням уха, горла и носа. В России в делах Аптекарского приказа упоминаются «гортанного дела мастера» - И. и В. Губины. Детальная разработка анатомии уха, носа и горла началась в 16 в. (А. Везалий и его ученики, Б. Евстахий , Г. Фаллопий ) и продолжалась в 17-18 вв. (итальянский учёный А. Вальсальва, английский Н. Гаймор, французский Ж. Пти и др.). В 17 в. была разработана физиология органа слуха и положено начало клинике ушных болезней (французский учёный Г. Дюверне). В 18 в. развитию О. способствовали работы Г. Бургаве , который впервые описал развёрнутую картину заболеваний горла, Дж. Морганьи , изучавшего механизм глотания, голосо- и речеобразования, французского хирурга П. Дезо, введшего в практику ларинготомию, а также интубацию гортани через нос, и др. В 1800 английский хирург А. Купер успешно произвёл операцию парацентеза (рассечение барабанной перепонки). Особое значение имел изданный в Праге (1845) классический труд австрийского анатома И. Хиртля, посвященный сравнительной анатомии внутреннего уха человека и животных. Большую роль в становлении О. как самостоятельной дисциплины сыграла венская школа отиатров, основанная и руководимая А. Полицером , ученик которого Р. Барани одним из первых начал изучать вестибулярный аппарат и предложил ряд приборов ( Барани кресло , фиксатор взгляда) для его исследования. Большое значение в развитии учения о болезнях уха имели предложенные в 1841 г. немецким врачом Ф. Гофманом зеркало с отверстием посередине (прообраз современного рефлектора) для освещения глубоких полостей и ушная воронка. Исследование слуха до 19 в. производилось только с помощью речи и часов, затем - с помощью камертонов; в конце 19 и начале 20 вв. были предложены специальные аппараты (аудиометры, сирены и др.); в современной медицинской практике слух исследуют методом аудиометрии . Основные операции на ухе (трепанация сосцевидного отростка, радикальная операция на височной кости) получили научное и практическое обоснование в последней четверти 19 в. Осмотр гортани стал практически возможен благодаря ларингоскопу, предложенному (1855) испанским певцом и учителем пения М. Гарсиа и усовершенствованному чешским физиологом И. Чермаком. Несколько позже (1859) была разработана техника осмотра полости носа. Появились первые издания по О.: «Трактат о болезнях уха и слуха» Ж. Итара (1821, Франция), «Клиника болезней гортани и верхних дыхательных путей» Л. Тюрка (1866, Австрия), «Общая диагностика и лечение болезней носа...» Б. Френкеля (1876, Германия) и др. В России вопросы анатомии уха, горла и носа, а также их травматологии начали разрабатывать П. А. Загорский , Е. О. Мухин , Н. И. Пирогов . В 50-х гг. 19 в. были выпущены специальные монографии-лекции по О. хирурга П. П. Заблоцкого-Десятовского. В 60-х гг. 19 в. были сделаны первые попытки чтения в университетах приват-доцентских курсов, включавших вопросы О. Первым русским профессором ларингологии (с 1867) был Д. И. Кошлаков, работы которого (наряду с трудами И. И. Насилова, А. Ф. Пруссака, В. Н. Никитина, В. Н. Окунева, Б. В. Верховского и др.) способствовали развитию О. в России. В 1893 ученик Кошлакова Н. П. Симановский основал первые кафедру и клинику О. при Военно-медицинской академии в Петербурге, в 1896 С. Ф. Штейном была открыта аналогичная клиника в Москве. В 1899 Симановский организовал специальную оториноларингологическую секцию на 3-м Пироговском съезде; в 1908 состоялся 1-й Всероссийский съезд оториноларингологов. В 1924 по инициативе Л. Т. Левина был созван 1-й Всесоюзный съезд оториноларингологов. В СССР с 1922 О. стала предметом, обязательным для преподавания студентам медицинских вузов. К 1973 работала 81 кафедра О.; в Москве, Ленинграде, Киеве организованы научно-исследовательские институты О. В 1940 организовано Всесоюзное оториноларингологическое общество. Сформировалось несколько крупных школ оториноларингологов: В. И. Воячек , Л. Т. Левин (Ленинград); А. Ф. Иванов , Л. И. Свержевский, Б. С. Преображенский , А. Г. Лихачев (Москва); М. Ф. Цытович (Саратов); Л. Е. Комендантов (Ростов-на-Дону); М. Я. Харшак и др. (Киев); С. М. Компанеец (Харьков) и др. За разработку метода хирургического лечения отосклероза А. И. Коломийченко, Н. А. Преображенский, К. Л. Хилов, С. Н. Хечинашвили и В. Ф. Никитина в 1964 удостоены Ленинской премии. Современными оториноларингологами ведутся работы по изучению профессиональных заболеваний уха, горла и носа, борьба с последствиями ушных заболеваний - тугоухостью, глухотой, глухонемотой. Многие работы посвящены физиологии и патофизиологии вестибулярного аппарата, вопросам ЛОР-онкологии и др. Совершенствуются многие хирургические методы, разрабатываются «щадящие» (наименее травматические для больного) операции. Широко известны работы зарубежных оториноларингологов по хирургическому лечению тугоухости (шведский учёный Г. Хольмгрен, американский С. Розен и др.), применению тимпанопластики (польские учёные Х. Левенфиш, Я. Мёдоньский, чешский А. Пршецехтель и некоторые др.). Вопросы О. освещаются в журналах «Вестник оториноларингологии» (с 1936), «Журнал ушных, носовых и горловых болезней» (с 1924); за рубежом издаются: швед. «Acta oto-laryngologica» (Stockh., с 1918), амер. «Archives of otolaryngology» (Chi., с 1925), «Laryngoscope» [St.-Louis, Collinsville (III.), с 1896], ФРГ - «Archiv fьr Ohren-Nasen-und Kehlkopfheilkunde» (Wьrzburg - Lpz. - B. - Hdlb., с 1864) и др. Лит.:Многотомное руководство по оториноларингологии, под ред. А. Г. Лихачева, т. 1-4, М., 1960-63; Преображенский Б. С., Тёмкин Я. С., Лихачев А. Г., Болезни уха, носа и горла, 7 изд., М., 1968. Н. А. Преображенский. Отосклероз Отосклеро'з(от ото... и склероз ) ,заболевание уха,характеризующееся патологическим разрастанием костной ткани в области овального окна, соединяющего среднее ухо с внутренним ухом, в результате чего подножная пластинка стремени оказывается замурованной в овальном окне и передача звуковых колебаний через систему слуховых косточек во внутреннее ухо затрудняется или прекращается. Причины О. неизвестны. Предположительно, играют роль нарушение функции желёз внутренней секреции , воздействие на орган слуха сильного шума и др. О. - заболевание, как правило, двустороннее, начинается обычно в юношеском, редко в детском возрасте, у женщин наблюдается значительно чаще, чем у мужчин. Проявляется прогрессирующей тугоухостью и шумом в ушах, часто приводит к значительному понижению слуха, иногда - к глухоте. Лечение в основном хирургическое; после операции слух у большинства больных улучшается. Консервативные (медикаментозные и физические) методы лечения малоэффективны. При резко выраженной тугоухости используют слуховые аппараты. Лит.:Пребраженский Н. А., Патякина О. К., Стапедэктомия и стапедопластика при отосклерозе, М., 1973. Н. А. Преображенский. Отоскопия Отоскопи'я(от ото... и греч. skopйo - смотрю, рассматриваю), осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки для диагностики заболеваний или проведения операций под контролем зрения. Проводится с помощью осветительного прибора, лобного зеркала (рефлектора) и набора ушных воронок; для более детальной О. применяют двояковыпуклые лупы. Ототопика Отото'пика(от ото... и греч. tуpos - место), способность определять по слуху местонахождение источника звука; то же, что бинауральный эффект . Отпечатки Отпеча'ткив палеонтологии, оттиски, остающиеся в осадочной горной породе после растворения и разложения находившихся в ней тел или скелетов ископаемых животных, частей ископаемых растений, например О. раковин моллюсков, скелетов рыб, тела медуз, листьев, стеблей или семян растений. О. всего тела, особенно бесскелетных животных, сохраняются редко. См. Ископаемые остатки организмов . Отпечатки пальцев Отпеча'тки па'льцевв криминалистике, см. в ст. Дактилоскопия . От-провансская астрономическая обсерватория От-прова'нсская астрономи'ческая обсервато'рия, астрономическое учреждение Национального центра научных исследований Франции. Основано в 1936. Расположена в Сен-Мишель, в 100 кмк северу от Марселя (Верхний Прованс, Haute Provence). Главные инструменты: рефлекторы с диаметрами зеркала 193, 152, 120, 81 и 60 см,90- сми 31- смкамеры Шмидта; 15- сми 40- смрефракторы. Направления работ: изучение звёзд, звёздных скоплений, межзвёздной среды, туманностей и планет. Отпуск (ежегодное время отдыха) О'тпуск, в СССР ежегодное время отдыха, гарантированное Конституцией СССР (ст. 119), в течение которого за работником сохраняется место работы (должность) и средний заработок. Наряду с О. для отдыха законодательство предусматривает О. по временной нетрудоспособности , отпуск по беременности и родам, а также учебные О. рабочим и служащим, обучающимся без отрыва от производства. Ежегодный О. предоставляется рабочим и служащим продолжительностью не менее 15 рабочих дней. Для отдельных категорий работников установлены удлинённые О.: рабочим и служащим моложе 18 лет (один календарный месяц), работникам научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительских учреждений (от 24 до 48 рабочих дней), постоянным рабочим и служащим лесной промышленности и лесного хозяйства (24 рабочих дня) и т. п. Правом на удлинённый О. в 24 рабочих дня пользуются инвалиды 1-й и 2-й групп, работающие на предприятиях, в цехах и на участках, предназначенных для использования труда этих лиц. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |

|||||||