|

|

���������� ������:: ��� :: ������ ����� :: ������ ����� ���� :: ������� ������ :: ����� ����� �������� :: �������� ������� :: ���� ��������� :: �������� ����� :: ����� ����� ������ :: ������� ��� ���������� ���������� �����:: The Boarding House :: ��������� ��� :: �������� ������ :: ������-������� :: ��������� �������� :: ���� (����� 1-3) :: ���������� �� ������� Windows XP :: ����������������� ��������� � ����� :: ����, � ������� ������ � :: �������� |

������� ��������� ������������ (��)ModernLib.Net / ������������ / ��� / ������� ��������� ������������ (��) - ������ (���. 115)

крепления. Противофильтрационные облицовки (экраны) выполняются обычно из глин, суглинков и из хорошо разложившегося торфа. Для предохранения экранов от механических повреждений и температурных влияний их покрывают защитным слоем из песчаного или гравелистого грунта. Бетонные, железобетонные (

рис. 4

) и асфальтобетонные облицовки наиболее универсальны: они надёжно защищают ложе К. от размыва, обеспечивают его водонепроницаемость, увеличивают пропускную способность. Вместе с тем они позволяют полностью механизировать строительные работы. Для борьбы с фильтрацией на К., кроме устройства облицовок (экранов), применяют также

кольматаж,механическое уплотнение грунтов, плёнки из синтетических материалов и др. способы.

Сооружения на К. Кроме специальных сооружений, связанных с эксплуатацией К. (шлюзы на судоходных К., насосные станции на машинных К., водоспуски и др.), на трассе всех К. возводят также большое количество гидротехнических сооружений различного назначения. К ним относятся сооружения в местах пересечений К. с водотоками (трубы, дюкеры, акведуки) ,с путями сообщений ( виадуки,туннели, мосты, паромные переправы и др.) и в местах резкого перелома рельефа местности (перепады, быстротоки ) . Историческая справка. Задолго до н. э. в древних государствах Юго-Востока и Востока с развитием земледелия появилась необходимость в устройстве оросительных и обводнительных К. Известно, например, орошение в долине р. Нил в Египте за 4400 лет до н. э. и в Китае (на р. Янцзы) в 3-м тыс. до н. э. Строительство судоходных К. также началось ещё в древности (например, К. от Нила к Красному морю существовал в 6 в. до н. э.; китайский Великий канал ) .В средние века судоходные К. сооружались главным образом в Голландии, Франции, Англии. Большое значение для строительства судоходных К. имело изобретение в 15 в. в Голландии камерного шлюза. В 16-17 вв. развитие торговли и мануфактурного производства потребовало улучшения путей сообщения и устройства судоходных К. В 17-18 вв. и 1-й половине 19 в. водные пути были основными, самыми экономичными транспортными артериями. К числу наиболее значительных сооружений этого периода относятся судоходные К. во Франции (Сена - Луара, Лангедокский, Центральный и др.), в Германии (Финов, Одер - Шпре, Одер - Висла, Эльба - Хафель и др.), в Англии (Бриджуотер, Каледонский и др.). В связи с широким развитием мировой торговли, а также в стратегических целях во 2-й половине 19 в. и в 20 в. сооружаются морские К. - Суэцкий, Кильский, Панамский. На территории СССР К. для целей орошения строились ещё в 8-6 вв. до н. э. в древних государствах Хорезме и Урарту. Известны оросительные К., построенные в 12-13 вв. н. э. в Грузии (Алазанский, Самгорский). В дальнейшем строительство К. развивалось в основном в целях улучшения речного судоходства (например, судоходный К. на р. Сухоне, 13 в.), для гидроэнергетических целей (подвод воды к водяным мельницам), иногда для осушения земель. Интенсивное строительство К. развернулось при Петре I. Ивановским К. была соединена р. Ока с верховьями р. Дона, построены Вышневолоцкая система, соединившая Волгу с р. Метой и Балтийским морем, Приладожские К. и позднее - судоходные соединения: Мариинское, Тихвинское, Огинское, Северо-Двинское и др. Новый этап в строительстве судоходных, энергетических, ирригационных и др. К. на территории СССР начался после Великой Октябрьской социалистической революции. Уже в 1918 проводились изыскания для сооружения Волго-Донского К. В восстановительный период и особенно в годы довоенных пятилеток в СССР широко развернулось строительство К., имеющих комплексное народно-хозяйственное значение. Большую роль в строительстве энергетических К. сыграл план ГОЭЛРО, в соответствии с которым был построен ряд гидроэлектростанций (например, Земо-Авчальская и Кондопожская) с деривационными К. Крупнейшим ирригационным комплексом довоенных пятилеток является Большой Ферганский К. В 30-е гг. сооружены К. Беломорско-Балтийский и имени Москвы, ряд оросительных К. в Средней Азии и на Кавказе. После Великой Отечественной войны 1941-1945 строительство К. осуществлялось в ещё более широких масштабах. Были построены и вступили в строй К.: Волго-Донской имени В. И. Ленина, Каракумский (до Ашхабада), Южный Голодностепский, Донской магистральный, Северо-Крымский, Северский Донец - Донбасс, Днепр - Кривой Рог, Аму-Бухарский и многие др. Лит.: Угинчус А. А., Каналы и сооружения на них, М., 1953; Аскоченский А. Н., Орошение и обводнение в СССР, М., 1967; Гришин М. М., Гидротехнические сооружения, М., 1968. П. Н. Кораблинов.

Рис. 3. Формы поперечного сечения каналов: а - трапецеидальная; б - прямоугольная; в - полигональная.

Рис. 2. Схема ГЭС деривационного типа: 1 - деривационный подводящий канал; 2 - деривационный отводящий канал; 3 - здание ГЭС; 4 - напорный бассейн; 5 - водосбросный канал; 6 - головной водозаборный узел; 7 - река.

Рис. 5б. Ирригационный канал Сан-Луис (США, Калифорния).

Рис. 5в. Канал им. Москвы (СССР).

Рис. 4. Облицовка ложа канала бетонными плитами.

Рис. 5а. Северо-Крымский магистральный канал (СССР).

Рис. 5д. Сайменский канал (Финляндия).

Рис. 1. Волго-Донской судоходный канал имени В. И. Ленина. Общая схема.

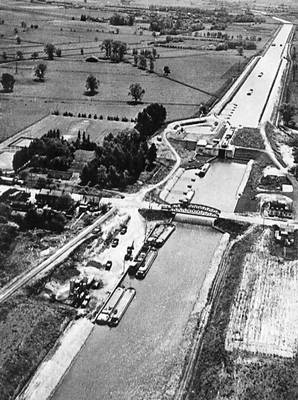

Рис. 5г. Северный канал (Франция). Канал (в теории информации) Кана'лв теории информации, всякое устройство, предназначенное для передачи информации. В отличие от техники, информации теория отвлекается от конкретной природы этих устройств, подобно тому как геометрия изучает объёмы тел, отвлекаясь от материала, из которого они изготовлены (ср. Канал информационный). Различные конкретные системы связи рассматриваются в теории информации только с точки зрения количества информации,которое может быть надёжно передано с их помощью. Т. о. приходят к понятию К.: канал задаётся множеством «допустимых» сообщений (или сигналов) xна входе, множеством сообщений (сигналов) уна выходе и набором условных вероятностей р (у|х)получения сигнала уна выходе при входном сигнале х.Условные вероятности р (у|х)описывают статистические свойства «шумов» (помех), искажающих сигналы в процессе передачи. В случае, когда р (у|х) = 1при у = хи р (y|x) = 0при у¹ х,К. называют каналом без «шумов». В соответствии со структурой входных и выходных сигналов выделяют К. дискретные и К. непрерывные. В дискретных К. сигналы на входе и на выходе представляют собой последовательности «букв» из одного и того же или различных «алфавитов» (см. Код ) .В непрерывных К. входной и выходной сигналы суть функции непрерывного параметра t -времени. Возможны также смешанные случаи, но обычно в качестве идеализации предпочитают рассматривать один из указанных двух случаев. Способность К. передавать информацию характеризуется некоторым числом - пропускной способностью, или ёмкостью, К., которое определяется как максимальное количество информации относительно сигнала на входе, содержащееся в сигнале на выходе (в расчёте на единицу времени). Точнее: пусть входной сигнал x принимает некоторые значения хс вероятностями р( х) .Тогда по формулам теории вероятностей можно рассчитать как вероятности q( y) того, что сигнал hна выходе примет значение у:

так и вероятности р (х, y)совмещения событий x = х, h = у: р (х, у) = р (х) р (у|х). По этим последним вычисляется количество информации (в двоичных единицах)

где T -длительность x. Верхняя граница Свеличин R,взятая по всем допустимым сигналам на входе, называют ёмкостью К. Вычисление ёмкости, подобно вычислению энтропии,легче в дискретном случае и значительно сложнее в непрерывном, где оно основывается на теории стационарных случайных процессов. Проще всего положение в случае дискретного К. без «шумов». В теории информации устанавливается, что в этом случае общее определение ёмкости Сравносильно следующему:

где N( T) -число допустимых сигналов длительностью Т. Пример 1. Пусть «алфавит» К. без «шумов» состоит из двух «букв» - 0 и 1, длительностью t секкаждая. Допустимые сигналы длительностью Т = ntпредставляются последовательностями символов 0 и 1. Их число N (Т) = 2 n. Соответственно

Пример 2. Пусть символы 0 и 1 имеют длительность tи 2t сексоответственно. Здесь допустимых сигналов длительностью Т = ntбудет меньше, чем в примере 1. Так, при n = 3их будет всего 3 (вместо 8). Можно подсчитать теперь

При необходимости передачи записанных с помощью некоторого кода сообщений по данному К. приходится преобразовывать эти сообщения в допустимые сигналы К., т. е. производить надлежащее кодирование.После передачи надо произвести операцию декодирования, т. е. операцию обратного преобразования сигнала в сообщение. Естественно, что кодирование целесообразно производить так, чтобы среднее время, затрачиваемое на передачу, было возможно меньше. При одинаковой длительности символов на входе К. это означает, что надо выбирать наиболее экономный код с «алфавитом», совпадающим с входным «алфавитом» К. При описанной процедуре «согласования» источника с К. возникает специфическое явление задержки (запаздывания), которое может пояснить следующий пример. Пример 3. Пусть источник сообщений посылает через промежутки времени длиной 1/u (т. е. со скоростью u) независимые символы, принимающие значения x 1, x 2, x 3, x 4с вероятностями, равными соответственно 1/ 2, 1/ 4, 1/ 8, 1/ 8. Пусть К. без «шумов» такой же, как в примере 1, и кодирование осуществляется мгновенно. Полученный сигнал или передаётся по К., если последний свободен, или ожидает (помещается в «память») до тех пор, пока К. не освободится. Если теперь выбран, например, код x 1= 00, x 2 = 01, x 3 = 10, x 4 = 11и u Ј 1/ 2t(т. е. 1/u ³ 2t), то за время между появлением двух последовательных значений хкодовое обозначение успевает передаться и К. освобождается. Т. о., здесь между появлением какой-либо «буквы» сообщения и передачей ее кодового обозначения по К. проходит промежуток времени 2t. Иная картина наблюдается при u > 1/ 2t; n-я «буква» сообщения появляется в момент (n - 1)/uи её кодовое обозначение будет передано по К. в момент 2nt.Следовательно, промежуток времени между появлением n-й «буквы» сообщения и моментом её получения после декодирования переданного сигнала будет больше, чем n (2t - 1/u), что стремится к бесконечности при n® Ґ. Таким образом, в этом случае передача будет вестись с неограниченным запаздыванием. Стало быть, для возможности передачи без неограниченного запаздывания при данном коде необходимо и достаточно выполнение неравенства u Ј 1/ 2t. Выбором более удачного кода можно увеличить скорость передачи, сделав её сколь угодно близкой к ёмкости К., но эту последнюю границу невозможно превзойти (разумеется, сохраняя требование ограниченности запаздывания). Сформулированное утверждение имеет совершенно общий характер и называется основной теоремой о К. без «шумов». Специально в отношении примера 3 уместно добавить следующее. Для рассматриваемых сообщений двоичный код x 1= 0, x 2= 10, x 3= 110, x 4 = 111оптимален. Из-за различной длины кодовых обозначений время w nзапаздывания для n-й «буквы» первоначального сообщения будет случайной величиной. При u < 1/t( 1/t- ёмкость К.) и n® Ґ его среднее значение приближается к некоторому пределу m(u),зависящему от u. Сприближением uк критическому значению 1/tзначение m(u)растет пропорционально (t -1- u) -1. Это опять-таки отражает общее положение: стремление сделать скорость передачи возможно ближе к максимальной сопровождается возрастанием времени запаздывания и необходимого объёма «памяти» кодирующего устройства. Утверждение «основной теоремы» (с заменой безошибочной передачи на «почти безошибочную») справедливо и для К. с «шумами». Этот факт, по существу основной для всей теории передачи информации, называют теоремой Шеннона (см. Шеннона теорема ) .Возможность уменьшения вероятности ошибочной передачи через К. с «шумами» достигается применением так называемых помехоустойчивых кодов. Пример 4. Пусть входной «алфавит» К. состоит из двух символов 0 и 1 и действие «шумов» сводится к тому, что каждый из этих символов при передаче может с небольшой (например, равной 1/ 10) вероятностью рперейти в другой или с вероятностью q = 1 - ростаться неискажённым. Применение помехоустойчивого кода сводится, по сути дела, к выбору нового «алфавита» на входе К. Его «буквами» являются n-членные цепочки символов 0 и 1, отличающиеся одна от другой достаточным числом Dзнаков. Так, при n= 5 и D= 3 новыми «буквами» могут быть 00000, 01110, 10101, 11011. Если вероятность более чем одной ошибки на группу из пяти знаков мала, то даже искажённые эти новые «буквы» почти не перепутываются. Например, если получен сигнал 10001, то он почти наверное возник из 10101. Оказывается, что при надлежащем подборе достаточно больших nи Dтакой способ значительно эффективнее простого повторения (т. е. использования «алфавитов» типа 000, 111). Однако возможное на этом пути улучшение процесса передачи неизбежно сопряжено с сильно возрастающей сложностью кодирующих и декодирующих устройств. Например, подсчитано, что если первоначально р = 10 -2и требуется уменьшить это значение до p 1= 10 -4,то следует выбирать длину n кодовой цепочки не менее 25 (или 380) в зависимости от того, желают ли использовать ёмкость К. на 53% (или на 80%). Лит.см. при ст. Информации теория. Ю. В. Прохоров. Канал имени Москвы Кана'л и'мени Москвы',см. Москвы имени канал. Канал связи Кана'л свя'зи,канал передачи, технические устройства и тракт связи,в котором сигналы, содержащие информацию, распространяются от передатчика к приёмнику. Технические устройства (усилители электрических сигналов, устройства кодирования и декодирования сигналов и др.) размещают в промежуточных (усилительных или переприёмных) и оконечных пунктах связи. В качестве тракта передачи пользуются разнообразными линиями - проводными (воздушными и кабельными), радио и радиорелейными, радиоволноводными и т.д. Передатчик преобразует сообщения в сигналы, подаваемые затем на вход К. с.: по принятому сигналу на выходе К. с. приёмник воспроизводит переданное сообщение. Передатчик, К. с. и приёмник образуют систему связи, или систему передачи информации. По назначению системы, в состав которой входят К. с., различают каналы телефонные, звукового вещания, телевизионные, фототелеграфные (факсимильные), телеграфные, телеметрические, телекомандные, передачи цифровой информации; по характеру сигналов, передачу которых К. с. обеспечивают, различают каналы непрерывные и дискретные как по значениям, так и по времени. В общем случае К. с. имеет большое число входов и выходов, т. н. уплотнённый К. с. (см. Многоканальная связь ) ,и может обеспечивать двустороннюю передачу сигналов. Лит.:Назаров М. В., Кувшинов Б. И., Попов О. В., Теория передачи сигналов, М., 1970. Канал телемеханический Кана'л телемехани'ческий,совокупность устройств между передающим и приёмным пунктами, удалёнными на значительное расстояние, для передачи информации телеуправления, телеизмерения и телесигнализации. К. т. - разновидность канала связи.В состав К. т. входят источник информации (датчик), кодирующее устройство,передатчик, линия связи, приёмник, декодирующее устройство. К. т. обычно строится по многоканальному принципу, т. е. образуется из нескольких каналов. Сообщения по К. т., особенно в условиях помех, передаются лишь после предварительной обработки, кодирования и модуляции. На приёмной стороне путём декодирования или демодуляции сообщение восстанавливается. Закодированное (модулированное) сообщение в виде дискретных или непрерывных сигналов передают по радиоканалам, проводным и радиорелейным линиям связи. Пример К. т. - канал системы телемеханики (с передачей сигналов по радио) для управления искусственными спутниками Земли или автоматическими лунными станциями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 |

и его среднее значение

и его среднее значение ,

,

- двоичных единиц/

сек.

- двоичных единиц/

сек. двоичных единиц/

сек.

двоичных единиц/

сек.