|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Грин Александр :: Азимов Айзек :: Раззаков Федор :: Толстой Лев Николаевич :: Горький Максим :: Сименон Жорж :: Андреев Леонид Николаевич :: Чехов Антон Павлович :: Гарднер Эрл Стенли Популярные книги:: Дюна (Книги 1-3) :: The Boarding House :: Опасная любовь :: Конец материи :: Человек, который принял свою жену за шляпу :: Улики :: Бессмертие человеческой личности как научная проблема :: Наш бедный индивидуализм :: Кот, который гулял под землей :: Созвездие Ворона |

Большая Советская Энциклопедия (ДВ)ModernLib.Net / Энциклопедии / БСЭ / Большая Советская Энциклопедия (ДВ) - Чтение (стр. 4)

в. с. (см., например,

)

,электрических автомобильных и малогабаритных атомных Д. За рубежом (США) ведутся работы по использованию для автомобильного транспорта Д. внешнего сгорания (см.

Стирлинга двигатель) в комбинации с электрическим Д. Важнейшим направлением развития энергетической техники во второй половине 20 в. является преобразование химической и тепловой энергии топлива при помощи

и

непосредственно в электрический ток для питания Д. Развитие атомной энергетики, реактивной техники, безмашинных генераторов тока в соединении с Д. большой мощности откроет новые перспективы в развитии производительных сил общества.

Лит.см. при статьях об отдельных видах двигателей. А. А. Пархоменко. Двигатель внутреннего сгорания Дви'гатель вну'треннего сгора'ния, ,в котором химическая энергия топлива, сгорающего в рабочей полости, преобразуется в механическую работу. Первый практически пригодный газовый Д. в. с. был сконструирован французским механиком Э. Ленуаром (1860). В 1876 немецкий изобретатель Н. Отто построил более совершенный 4-тактный газовый Д. в. с. По сравнению с паромашинной установкой Д. в. с. принципиально более прост, т. к. устранено одно звено энергетического преобразования - парокотельный агрегат. Это усовершенствование обусловило большую компактность Д. в. с., меньшую массу на единицу мощности, более высокую экономичность, но для него потребовалось топливо лучшего качества (газ, нефть). В 1880-х гг. О. С. Костович в России построил первый бензиновый карбюраторный двигатель. В 1897 нем. инженер Р. ,работая над повышением эффективности Д. в. с., предложил двигатель с воспламенением от сжатия. Усовершенствование этого Д. в. с. на заводе Л. Нобеля в Петербурге (ныне «Русский дизель») в 1898-99 позволило применить в качестве топлива нефть. В результате этого Д. в. с. становится наиболее экономичным стационарным тепловым двигателем. В 1901 в США был разработан первый трактор с Д. в. с. Дальнейшее развитие автомобильных Д. в. с. позволило братьям О. и У. построить первый самолёт с Д. в. с., начавший свои полёты в 1903. В том же 1903 рус. инженеры установили Д. в. с. на судне «Вандал», создав первый теплоход. В 1924 по проекту Я. М. Гаккеля в Ленинграде был создан первый удовлетворяющий практическим требованиям поездной тепловоз. По роду топлива Д. в. с. разделяются на двигатели жидкого топлива и газовые. По способу заполнения цилиндра свежим зарядом - на 4-тактные и 2-тактные. По способу приготовления горючей смеси из топлива и воздуха - на двигатели с внешним и внутренним смесеобразованием. К двигателям с внешним смесеобразованием относятся карбюраторные, в которых горючая смесь из жидкого топлива и воздуха образуется в ,и газосмесительные, в которых горючая смесь из газа и воздуха образуется в смесителе. В Д. в. с. с внешним смесеобразованием зажигание рабочей смеси в цилиндре производится электрической искрой. В двигателях с внутренним смесеобразованием ( ) топливо самовоспламеняется при впрыскивании его в сжатый воздух, нагретый до высокой температуры. Рабочий цикл 4-тактного карбюраторного Д. в. с. совершается за 4 хода поршня (такта), т. е. за 2 оборота коленчатого вала. При 1-м такте - впуске поршень движется от верхней мёртвой точки (в. м. т.) к нижней мёртвой точке (н. м. т.). Впускной клапан при этом открыт ( рис. 1 ) и горючая смесь из карбюратора поступает в цилиндр. В течение 2-го такта - сжатия, когда поршень движется от н. м. т. кв. м. т., впускной и выпускной клапаны закрыты и смесь сжимается до давления 0,8-2 Мн/м 2(8-20 кгс/см 2) . смеси в конце сжатия составляет 200-400°C. В конце сжатия смесь воспламеняется электрической искрой и происходит сгорание топлива. Сгорание имеет место при положении поршня, близком кв. м. т. В конце сгорания давление в цилиндре составляет 3-6 Мн/м 2(30-60 кгс/1см 2) ,а температура 1600-2200°C. 3-й такт цикла - расширение называется рабочим ходом; в течение этого такта происходит преобразование тепла, полученного от сгорания топлива, в механическую работу. 4-й такт - выпуск происходит при движении поршня от н. м. т. к в. м. т. при открытом выпускном клапане. Отработавшие газы вытесняются поршнем. Рабочий цикл 2- тактного карбюраторного Д. в. с. осуществляется за 2 хода поршня или за 1 оборот коленчатого вала ( рис. 2 ). Процессы сжатия, сгорания и расширения практически аналогичны соответствующим процессам 4-тактного Д. в. с. При прочих равных условиях 2-тактный двигатель должен быть в 2 раза более мощным, чем 4-тактный, т. к. рабочий ход в 2-тактном двигателе происходит в 2 раза чаще, однако на практике мощность 2-тактного карбюраторного Д. в. с. часто не только не превышает мощность 4-тактного с тем же диаметром цилиндра и ходом поршня, но оказывается даже ниже. Это обусловлено тем, что значительная часть хода (20-35% ) поршень совершает при открытых окнах, когда давление в цилиндре невелико и двигатель практически не производит работы; продувка цилиндра требует затрат мощности на сжатие воздуха в продувочном насосе; очистка пространства цилиндра от продуктов сгорания газов и наполнение его свежим зарядом значительно хуже, чем в 4-тактном Д. в. с. Рабочий цикл карбюраторного Д. в. с. может быть осуществлен при очень большой частоте вращения вала (3000-7000 об/мин) .Двигатели гоночных автомобилей и мотоциклов могут развивать 15 000 об /мини более. Нормальная горючая смесь состоит примерно из 15 частей воздуха (по массе) и 1 части паров бензина. Двигатель может работать на обеднённой смеси (18 : 1) или обогащенной смеси (12 : 1). Слишком богатая или слишком бедная смесь вызывает сильное уменьшение скорости сгорания и не может обеспечить нормального протекания процесса сгорания. Регулирование мощности карбюраторного Д. в. с. осуществляется изменением количества смеси, подаваемой в цилиндр (количественное регулирование). Большая частота вращения и выгодные соотношения топлива и воздуха в смеси обеспечивают получение большой мощности в единице объёма цилиндра карбюраторного двигателя, поэтому эти двигатели имеют сравнительно небольшие габариты и массу [ 1-4 кг/квт( 0,75-3 кг/л.с.)]. Применение низких обусловливает умеренные давления в конце сгорания, вследствие чего детали можно делать менее массивными, чем, например, в дизелях. При увеличении диаметра цилиндра кароюраторного Д. в. с. возрастает склонность двигателя к ,поэтому карбюраторные Д. в. с. не делают с большими диаметрами цилиндров (как правило, не более 150 мм) .Примером карбюраторного Д. в. с. может служить двигатель ГАЗ-21 «Волга». Это 4-цилиндровый 4-тактный двигатель, развивающий мощность 55 квт(75 л. с.) при 4000 об/мини степени сжатия 6,7. Удельный расход топлива на наиболее экономичном режиме составляет 290 г;( квт .ч) . Наибольшая мощность 4-тактного карбюраторного Д. в. с. 600 квт(800 л. с.). Мотоциклетные карбюраторные 2-тактные и 4-тактные Д. в. с. имеют мощность от 3,5 до 45 квт(от 5 до 60 л. с.). Авиационные поршневые двигатели с непосредственным впрыском бензина и искровым зажиганием развивают до 1100 квт(1500 л. с.) и более. Карбюраторные Д. в. с. представляют собой сложный агрегат, включающий ряд узлов и систем. Остов двигателя - группа неподвижных деталей, являющихся базой для всех остальных механизмов и систем. К остову относятся блок-картер, головка (головки) цилиндров, крышки подшипников коленчатого вала, передняя и задняя крышки блок-картера, а также масляный поддон и ряд мелких деталей. Механизм движения - группа движущихся деталей, воспринимающих давление газов в цилиндрах и преобразующих это давление в крутящий момент на коленчатом валу двигателя. Механизм движения включает в себя поршневую группу (поршни, шатуны, коленчатый вал и маховик). Механизм газораспределения служит для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры и выпуска отработавших газов. Эти функции выполняют кулачковый (распределительный) вал, приводимый в движение от коленчатого вала, а также толкатели, штанги и коромысла, открывающие клапаны. Клапаны закрываются клапанными пружинами. Система смазки - система агрегатов и каналов, подводящих смазку к трущимся поверхностям. Масло, находящееся в масляном поддоне, подаётся насосом в фильтр грубой очистки и далее через главный масляный канал в блок-картере под давлением поступает к подшипникам коленчатого и кулачкового валов, к шестерням и деталям механизма газораспределения. Смазка цилиндров, толкателей и других деталей производится масляным туманом, образующимся при разбрызгивании масла, вытекающего из зазоров в подшипниках вращающихся деталей. Часть масла отводится по параллельным каналам в фильтр тонкой очистки, откуда сливается обратно в поддон. Система охлаждения может быть жидкостной и воздушной. Жидкостная система состоит из рубашек цилиндров и головок, заполненных охлаждающей жидкостью (водой, антифризом и т. п.), насоса, радиатора, в котором жидкость охлаждается потоком воздуха, создаваемым вентилятором, и устройств, регулирующих температуру воды. Воздушное охлаждение осуществляется обдувом цилиндров и головок вентилятором или потоком воздуха (на мотоциклах). Система питания осуществляет приготовление горючей смеси из топлива и воздуха в пропорции, соответствующей режиму работы, и в количестве, зависящем от мощности двигателя. Система состоит из топливного бака, топливоподкачивающего насоса, топливного фильтра, трубопроводов и карбюратора, являющегося основным узлом системы. Система зажигания служит для образования в камере сгорания искры, воспламеняюшей рабочую смесь. В систему зажигания входят источники тока - генератор и аккумулятор, а также прерыватель, от которого зависит момент подачи искры. В систему включается распределитель тока высокого напряжения по соответствующим цилиндрам. В одном агрегате с прерывателем находятся конденсатор, улучшающий работу прерывателя, и катушка зажигания, с которой снимается высокое напряжение (12-20 кв) .В то время, когда Д. в. с. не имели электрического зажигания, применялись запальные калоризаторы. Система пуска состоит из электрического стартёра, шестерён передачи от стартёра к маховику, источника тока (аккумулятора) и элементов дистанционного управления. В функции системы входит вращение вала двигателя для пуска. Система впуска и выпуска состоит из трубопроводов, воздушного фильтра на впуске и глушителя шума на выпуске. Газовые Д. в. с. работают большей частью па природном газе и газах, получаемых при производстве жидкого топлива. Кроме того, могут быть использованы: газ, генерируемый в результате неполного сгорания твёрдого топлива, металлургические газы, канализационные газы и пр. Применяются как 4-тактные, так и 2-тактныс газовые Д. в. с. По принципу смесеобразования и воспламенения газовые двигатели разделяются на: Д. в. с. с внешним смесеобразованием и искровым зажиганием, в которых рабочий процесс аналогичен процессу карбюраторного двигателя; Д. в. с. с внешним смесеобразованием и зажиганием струей жидкого топлива, воспламеняющегося от сжатия; Д. в. с. с внутренним смесеобразованием и искровым зажиганием. Газовые двигатели, использующие природные газы, применяются на стационарных электростанциях, компрессорных газоперекачивающих установках и т. п. Сжиженные бутано-пропановые смеси используются для автомобильного транспорта (см. ) . Экономичность работы Д. в. с. характеризуется эффективным кпд, который представляет собой отношение полезной работы к количеству тепла, выделяемого при полном сгорании топлива, затраченного на получение этой работы. Максимальный эффективный кпд наиболее совершенных Д. в. с. около 44%. Основным преимуществом Д. в. с., так же как и др. тепловых двигателей (например, ) ,перед двигателями гидравлическими и электрическими является независимость от постоянных источников энергии (водных ресурсов, электростанций и т. п.), в связи с чем установки, оборудованные Д. в. с., могут свободно перемещаться и располагаться в любом месте. Это обусловило широкое применение Д. в. с. на транспортных средствах (автомобилях, с.-х. и строительно-дорожных машинах, самоходной военной технике и т. п.). Совершенствование Д. в. с. идёт по пути повышения их мощности, надёжности и долговечности, уменьшения массы и габаритов, создания новых конструкций (см., например, ) .Можно наметить также такие тенденции в развитии Д. в. с., как постепенное замещение карбюраторных Д. в. с. дизелями на автомобильном транспорте, применение ,увеличение частоты вращения и др. Лит.:Двигатели внутреннего сгорания, т. 1-3, М.. 1957-62; Двигатели внутреннего сгорания, М., 1968. Д. Н. Вырубов, В. П. Алексеев.

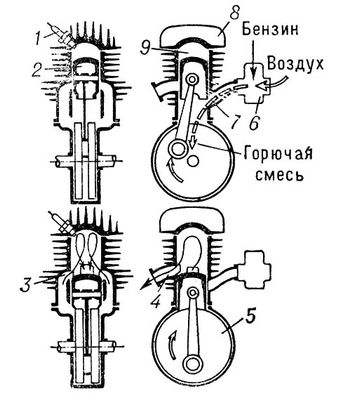

Рис. 1. Рабочий цикл 4-тактного карбюраторного двигателя.

Рис. 2. Схема работы 2-тактного карбюраторного Д. в. с. с кривошипно-камерной продувкой: вверху - сжатие и наполнение кривошипной камеры; внизу - продувка и выпуск; 1 - свеча зажигания; 2 - поршень; 3 - продувочное окно; 4 - выпускное окно; 5 - кривошипная камера; 6 - карбюратор; 7 - впускное окно; 8 - головка цилиндра; 9 - цилиндр. Двигатель с воспламенением от сжатия Дви'гатель с воспламене'нием от сжа'тия,см. . Двигатель электрический Дви'гатель электри'ческий,машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Д. э. - основной вид двигателя в промышленности (см. ) ,на транспорте (см. ) ,в быту и т. д. По роду тока различают ,основное преимущество которых заключается в возможности экономичной и плавной регулировки частоты вращения, и двигатели переменного тока. К последним относятся: ,у которых частота вращения жестко связана с частотой питающего тока; ,частота вращения которых уменьшается с ростом нагрузки; коллекторные электродвигатели с плавной регулировкой частоты вращения в широких пределах. Наиболее распространены асинхронные Д. э.; они просты в производстве и надёжны в эксплуатации (особенно короткозамкнутые). Их главные недостатки: значительное потребление реактивной мощности и невозможность плавного регулирования частоты вращения. Во многих мощных электроприводах применяют синхронные Д. э. В тех случаях, когда необходимо регулировать частоту вращения, пользуются Д. э. постоянного тока и значительно реже в этих случаях применяют более дорогие и менее надёжные коллекторные Д. э. переменного тока. Мощность Д. э. от десятых долей втдо десятков Мвт.Различают Д. э. в открытом исполнении, в которых вращающиеся и токоведущие части защищены от случайного прикосновения и попадания посторонних предметов; в защищенном исполнении (в т. ч. капле- и брызгозащищённые); закрытые (пыле- и влагозащищённые) и герметичные; взрывобезопасные, в которых пламя не выходит за пределы двигателя при взрыве газов внутри него. Двигатель-генераторный агрегат Дви'гатель-генера'торный агрега'т,мотор-генератор, установка, состоящая из электродвигателя и генератора электрического тока, механически соединённых между собой. Д.-г. а. служит для преобразования одного вида электрического тока в другой (преимущественно переменного тока в постоянный), а также для преобразования числа фаз и частоты (см. ) .Д.-г. а. применяют, например, для питания электролитических ванн, в металлургических и др. производствах. С 60-х гг. 20 в. Д.-г. а. вытесняются более экономичными и надёжными статическими полупроводниковыми преобразователями. Двигательная бляшка Дви'гательная бля'шка,моторная бляшка, концевая пластинка, двигательный концевой аппарат, структурное образование на поперечнополосатом мышечном волокне в месте окончания двигательного нерва у позвоночных животных и человека. Д. б. - основная составная часть нервно-мышечного соединения, функционирующего как с химической передачей; возбуждение передаётся от нерва к мышце с помощью ,и она сокращается. Двигательный нерв теряет миелиновую оболочку у места отхода концевой ветви, образующей ряд отдельных контактов с поверхностью мышечного волокна. В области этих контактов нервное волокно содержит т. н. синаптические пузырьки, ,и отделено от мембраны мышечного волокна, имеющей складчатое строение, щелью шириной около 500 А. Нервное окончание в области Д. б, окружено ,проникающей на отдельных участках в щель между мембранами нервного и мышечного волокон. См. рис. Л. Н. Дьячкова

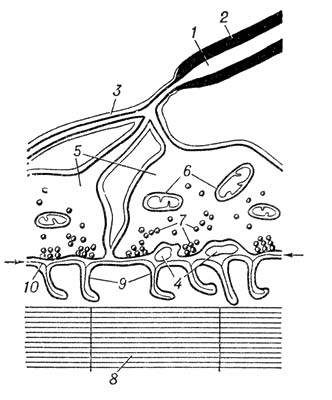

Схема строения двигательной бляшки: 1 - двигательный нерв; 2 - миелиновая оболочка; 3 - цитоплазма шванновской клетки; 4 - выросты шванновской клетки, проникающие в щель между нервным и мышечным волокнами; 5 - нервное окончание; 6 - митохондрии; 7 - синаптические пузырьки; 8 - мышечное волокно; 9 - складки пограничной мембраны мышечного волокна; 10 - плотная полоса в щели между нервным и мышечным волокнами (щель указана стрелками). Двигательные нервные волокна Дви'гательные не'рвные воло'кна,или ,отростки нервных клеток, по которым импульсы идут от центральной нервной системы к исполнительным органам - мышцам (такие волокна называют моторными), железам и др. Ср. . Двигательный анализатор Дви'гательный анализа'тор,совокупность чувствительных нервных образований, воспринимающих, анализирующих и синтезирующих импульсы, идущие от мышечно-суставного аппарата. Термин введён И. П. Павловым. Д. а., как и другие ,состоит из цепи нервных клеток, начинающейся с рецепторов сухожилий, суставов и др. и кончающейся группами нервных клеток в коре больших полушарий головного мозга. От проприорецепторов импульсы идут к первым нейронам Д. а., находящимся в межпозвонковых нервных узлах, далее - в спинной мозг и по его задним столбам - в продолговатый мозг, где расположены вторые нейроны Д. а. Волокна, выходящие из ядер продолговатого мозга, переходят на противоположную сторону, образуя перекрест, подымаются к зрительным буграм, где расположены третьи нейроны, и достигают коры головного мозга. Помимо этого пути, сигналы от опорно-двигательного аппарата могут достигать коры головного мозга и через и .Д. а. принадлежит ведущая роль в формировании и проявлении движений, он играет существенную роль в .

Лит.:Гамбарян Л. С., Вопросы физиологии двигательного анализатора, М. , 1962. Двигубский Иван Алексеевич Двигу'бскийИван Алексеевич [24.2(7.3).1771 (по др. данным - 1772), Короча, ныне Курской обл., - 30.12.1839 (11.1.1840), Кашира], русский естествоиспытатель. Окончил Московский университет (1796), где в 1798 стал адъюнктом, с 1807 профессор, в 1826-33 ректор. В 1802 за исследование подмосковной фауны получил степень доктора медицины. В 1805, путешествуя по Ю. России, собрал богатые коллекции насекомых и растений, которые передал Московского университету (в 1812, во время пожара Москвы, коллекции сгорели). Составил первый определитель дикорастущей флоры Московской губернии на русском языке (1828), а также определитель преимущественно отечественных лекарственных растений (в 4 чч., 1828-34), впервые сделал попытку полного описания русской фауны (1817-18); составил энциклопедию практических сведений по сельскому хозяйству и домоводству (в 12 тт., 1836-40). В 1807-08 Д. опубликовал составленный им первый русский учебник технологии, в котором изложил состояние химических производств в начале 19 в. Написал также один из первых русских учебников физики (1808, 3 изд., ч. 1-2 ;1824-25). Лит.:Русские ботаники. Биографо-библиографический словарь, сост. С. Ю. Липшиц, т. 3, М., 1950. «Движение 26 июля» «Движе'ние 26 ию'ля»,организация кубинских патриотов, сформировавшаяся после вооруженного выступления Ф. и его соратников 26 июля 1953 против режима в г. Сантьяго-де-Куба; существовала в 1953-61 и явилась составной частью . Движение (в геометрии) Движе'ниев геометрии, преобразования пространства, сохраняющие свойства фигур (размеры, форму и др. ) Понятие Д. сформировалось путем абстракции реальных перемещении твердых тел. Д. евклидова пространства - геометрическое преобразование пространства, сохраняющее расстояния между точками. Д. называют собственным или несобственным в зависимости от того, сохраняет ли оно или меняет , Д.есть . Собственное Д. на плоскости может быть задано в прямоугольной системе координат ( х, у) посредством следующих формул: х' = xcosj - ysinj + a, у' = xsinj + ycosj + b, показывающих, что совокупность всех собственных Д. на плоскости зависит от трёх параметров а, bи j,которые характеризуют соответственно параллельный перенос плоскости на вектор ( а, b) и её поворот вокруг начала координат на угол j. Всякое собственное Д. может быть представлено либо как параллельный перенос, либо как вращение вокруг некоторой точки. Любое несобственное Д. представимо в виде произведения (последовательного осуществления) параллельного переноса вдоль некоторого направления и симметрии относительно прямой, имеющей то же самое направление. Собственное Д. в пространстве есть или вращение вокруг оси, или параллельный перенос, или же может быть представлено в виде винтового движения (вращения вокруг оси и параллельного переноса в направлении этой оси). Несобственное Д. в пространстве есть либо симметрия относительно плоскости, либо может быть представлено в виде произведения симметрии относительно плоскости на вращение вокруг оси, перпендикулярной этой плоскости, либо в виде произведения симметрии относительно плоскости на перенос в направлении вектора, параллельного этой плоскости, Д. в пространстве аналитически может быть представлено посредством линейного преобразования с ортогональной матрицей, определитель которой равен 1 или -1, в зависимости от того, является Д. собственным или несобственным, Понятие Д. переносится в римановы пространства, в пространства аффинной связности. Важную роль понятие Д. играет в римановых пространствах теории относительности (сильная асимметрия гравитационных полей накладывает ограничения на движения твёрдых тел в таких пространствах). Д. может быть принято в качестве основного понятия при аксиоматическом построении геометрии. В этом случае вместо аксиом конгруэнтности вводятся аксиомы Д. Конгруэнтность отрезков, углов и др. фигур определяется через понятие Д. (фигуры называются конгруэнтными, если одна переходит в другую при помощи некоторого Д.). Совокупность Д. образует . Лит.:Адамар Ж., Элементарная геометрия, пер. с франц., ч. 1,3 изд., М., 1948; ч 2, [2 изд.], М.. 1951; Рашевский П. К., Риманова геометрия и тензорный анализ, 3 изд., М., 1967: Александров П. С., Лекции по аналитической геометрии, М., 1968. Э. Г. Позняк. Движение «девятого декабря» Движе'ние «девя'того декабря'»,патриотическое движение в Китае, направленное против реакционной политики гоминьдана, за оказание отпора японской агрессии, начавшееся со студенческой демонстрации декабря 1935. См. . «Движение меньшинства» «Движе'ние меньшинства'»,Национальное движение меньшинства (National Minority Movement), массовое движение в профсоюзах и кооперативных организациях Великобритании, находившееся в оппозиции к реформистской политике правых тред-юнионистских лидеров. Возникло в 20-х гг. 20 в. в условиях революционного подъёма в Великобритании. Оформилось на учредительной конференции в Лондоне в августе 1924. Почётным председателем. «Д. м.» был избран Том ,генеральным секретарём - Г. (в 1929 Поллита сменил А. Хорнер).В 1926 «Д. м.» насчитывало 956 тыс. рабочих. Во время участники «Д. м.» последовательно отстаивали интересы английского пролетариата. Являясь секцией Профинтерна, «Д. м.» внесло значительный вклад в дело воспитания рабочих в духе пролетарского интернационализма. В начале 30-х гг. «Д. м.» как массовое движение фактически перестало существовать. Лит.:Поллит Г., Избр. Статьи и речи , пер. с англ., М., 1955, с. 41-77, 96-99; Аллисон Д. и Зубок Л., Движение меньшинства в Англии, М., 1929. Движение полюсов Земли Движе'ние полюсо'в Земли',перемещение географических полюсов Земли по ее поверхности. Д. п. З. происходит из-за того, что мгновенная ось вращения Земли не сохраняет в теле Земли неизменного направления. На возможность Д. п. З. как одного из свойств вращения Земли впервые указал в 1687 И. Ньютон. Математическая теория этого явления была развита в 1790 Л. Эйлером, а столетие спустя были обнаружены реальные изменения широт пунктов на земной поверхности, обусловленные Д. п. З., и доказана возможность изучать перемещения полюсов Земли, многократно определяя широты нескольких пунктов. Сведения о Д. п. 3. имеют важное значение в астрономии и геодезии, т. к. вследствие Д. п. З. происходят непрерывные изменения координат точек поверхности Земли и азимутов земных предметов, что сказывается на результатах астрономических и геодезических измерений. Подробнее о Д. п. З. см. в ст. . Движение Сопротивления Движе'ние Сопротивле'ния,национально -освободительное, антифашистское движение во время против германских, итальянских и японских оккупантов и сотрудничавших с ними местных реакционных элементов. В Д. С. участвовали рабочие и крестьяне, патриотически настроенные городская мелкая и отчасти средняя буржуазия, интеллигенция и часть духовенства. В странах Азии в борьбу против японских колонизаторов включились в той или иной мере и некоторые группы помещиков. Почти всех оккупированных фашистами странах и в Д. С. имелось два основных течения: 1) демократическое, руководимое рабочим классом во главе с коммунистическими партиями и выдвигавшее требование не только национального, но и социального освобождения; 2) правое, консервативное, руководимое буржуазными элементами, ограничивавшее свои задачи восстановлением власти национальной буржуазии и порядков, существовавших до оккупации. Коммунисты сотрудничали с теми правыми элементами в рядах Д. С., которые были готовы вести активную борьбу против оккупантов, В ряде стран (Франция, Италия, Чехословакия, Бельгия, Дания, Норвегия и др.) между демократическими и правым течениями в ходе Д. С. устанавливалось сотрудничество против общего врага. В некоторых странах (Югославия, Албания, Польша, Греция и др.) находившиеся в эмиграции буржуазные правительства при поддержке правящих кругов Великобритании и США создавали на оккупированных государствами фашистского блока территориях своих стран собственные организации, которые, формально выступая за освобождение от нем.-фашистской оккупации, на деле вели в первую очередь борьбу против компартий и др. демократических организаций, участвовавших в Д. С. Будучи в каждой отдельной стране глубоко национальным по своему характеру, Д. С. в то же время было интернациональным движением, т. к. имело общую для всех борющихся народов цель - разгром сил фашизма, освобождение от захватчиков территорий оккупированных стран. Интернационализм Д. С. проявлялся во взаимодействии и взаимопомощи национальных Д. С. и в широком участии антифашистов различных стран в национальном Д. С. Во многих странах Европы в Д. С. сражались советские люди, бежавшие из фашистских концлагерей. Многие советские патриоты были руководителями антифашистских групп, командирами партизанских отрядов. В Д. С. борьба против фашизма, за национальное освобождение тесно переплеталась, как правило, с борьбой за демократические преобразования и социальные требования трудящихся, а в колониальных и зависимых странах - и с борьбой против империалистического и колониального гнёта. В ряде стран входе Д. С. развернулись .В некоторых странах народные революции, начавшиеся в период Д. С., успешно завершились уже после окончания 2-й мировой войны. Д. С. отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов. Наиболее распространёнными формами были: антифашистская пропаганда и агитация, издание и распространение подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, и на транспорте, вооруженные нападения с целью уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных сведений для армий антифашистской коалиции, партизанская война. Высшей формой Д. С. было всенародное вооруженное восстание, в котором ведущая роль принадлежала рабочему классу. В некоторых странах (Югославия, Польша, Чехословакия, Франция, Бельгия, Италия, Греция, Албания, Вьетнам, Малайя, Филиппины) Д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |

|||||||