|

|

Популярные авторы:: Joyce James :: БСЭ :: Лесков Николай Семёнович :: Дансени Лорд :: Сименон Жорж :: Нортон Андрэ :: Пушкин Александр Сергеевич :: Кренц Джейн Энн :: Достоевский Федор Михайлович :: Погодин Радий Петрович Популярные книги:: The Boarding House :: Бархатистые прикосновения :: Четвертый протокол :: Зеленый попугай :: Справочник по реестру Windows XP :: Назовите его Моше :: Песнь сауриалов :: Радость пирата :: Техасский рейнджер :: Да, господин Премьер-министр. Из дневника достопочтенного Джеймса Хэкера |

Большая Советская Энциклопедия (АД)ModernLib.Net / Энциклопедии / БСЭ / Большая Советская Энциклопедия (АД) - Чтение (стр. 2)

Лит.:Щеглов М., Рассказы Норы Адамян, «Новый мир», 1956, № 5; Немировская О., Сердце, открытое людям, «Дружба народов», 1964, № 9. Адамян Ованес Абгарович Адамя'н,Адамиан Ованес (Иван) Абгарович [5(17).2.1879, Баку, - 12.9.1932, Ленинград], советский изобретатель, инженер-электрик. Учился в Цюрихском (с 1899) и Берлинском (с 1901) университетах. А. принадлежит свыше 20 изобретений, главным образом в области телевидения и фототелеграфии. В 1907-08 получил патент на проект двухцветного телевидения; в 1920 - на «аппарат для передачи изображений на расстоянии»; в 1925 - на трёхцветную систему телевидения. А. принадлежит также система фототелеграфии с использованием промежуточного клише. В 1920 предложил способ воспроизведения передаваемых изображений не на приёмный экран, а на фотографическую плёнку. Лит.:Шмаков П. В., Пути развития цветного и объёмного телевидения, М., 1954. Адамян Петрос Иеронимович Адамя'нПетрос Иеронимович [1849, Константинополь, - 3(15).6.1891, там же], армянский актёр. В 1866 начал сценическую деятельность в армянском театре в Константинополе. С 1879 выступал в Тифлисе, Баку, Шуше, Александрополе. В 1883-88 гастролировал в русских и украинских городах, выступая на армянском и французском языках. В 1888 вернулся в Константинополь. Искусство А. отличалось интеллектуальной глубиной, яркой эмоциональностью, высоким мастерством. Блестяще исполнял роли Отелло, Гамлета (одноименные пьесы Шекспира), выдвинувшие актёра, по признанию современной ему русской критики, в первые ряды крупнейших трагиков мира. Среди лучших ролей А. также: Арбенин («Маскарад» Лермонтова), Хлестаков («Ревизор» Гоголя), Жадов («Доходное место» Островского), Уриэль Акоста (одноименная пьеса Гункова), Коррадо («Семья преступника» Джакометти) и др. Написал книгу «Шекспир и критика его трагедии Гамлет» (1887). Б. Б. Арутюнян.

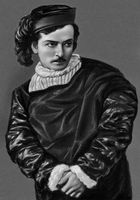

П. И. Адамян в роли Гамлета («Гамлет» Шекспира).

П. И. Адамян. Адан Адольф Шарль Ада'н(Adam) Адольф Шарль (24.7.1803, Париж, - 3.5.1856, там же), французский композитор. Член Института Франции (1844). Окончил парижскую Консерваторию, с 1849 её профессор. Римская премия (1825). Автор около 40 опер, в том числе «Почтальон из Лонжюмо» (1836), «Король из Ивето» (1842, обе поставлены в театре «Опера комик», Париж), балетов, музыки к драматическим спектаклям, пьес для фортепьяно и песен. Наиболее популярны балеты А. «Жизель, или Виллисы» на либретто Т. Готье (поставлен в 1841, Парижская опера), способствовавший утверждению романтического направления в балетном театре, и «Корсар» на сюжет поэмы Дж. Байрона (1856, там же). Адана Адана'(Adana), Сейхан (Seyhan), город на Ю. Турции, на р. Сейхан; административный центр вилайета Адана. 290,5 тыс. жителей (1965). Железно-дорожная станция, узел автодорог. Торгово-промышленный центр важного хлопководческого района. Производство с.-х. машин. Текстильная, хлопчато-очистительная, обувная, табачная и др. промышленности. Крупные мельницы и бойни. Производство цемента. Адансон Мишель Адансо'н(Adanson) Мишель (7.4.1727 - 3.8.1806), французский ботаник, член Французской АН (1759). Один из основоположников естественной системы растений, вариант которой изложил в «Семействах растений». В поисках логических основ классификации составил 65 искусственных систем, каждая из них основывалась на каком-либо одном признаке; сопоставляя эти системы, А. по числу совпадений определял степень близости соподчинённых групп растений, или таксонов , между собой, будучи тем самым одним из пионеров применения математических методов в биологии. Признавал возможность изменения видов. С 1772 увлекся философией и утопической идеей единоличного создания многотомной универсальной энциклопедии. Лит.:Adanson. The bicentennial of Michel Adanson's Families des plantes, pt 1-2, Pittsburgh, 1963. Адапазары Адапазары'(Adapazari), город на С.-З. Турции, близ р. Сакарья; административный центр вилайета Сакарья. 85,6 тыс. жителей (1965). Железно-дорожная станция, узел автодорог. Торгово-промышленный центр с.-х. района (зерновые, овощи, цыплята). Пищевая (в том числе сахарная) и лесопильная промышленность. Вагоноремонт, сборка тракторов. Адаптациогенез Адаптациогене'з(от адаптация и греч. gйnesis - происхождение), адаптиогенез, возникновение, развитие и преобразование приспособлений (адаптаций) в процессе эволюции органического мира. Открытие Ч. Дарвином механизма органической эволюции показало, что по существу вся эволюция есть А.: любой признак организации является адаптивным. Конечности наземных позвоночных животных имеют самое различное строение вследствие приспособления к бегу, рытью, плаванию или полёту, но основа строения конечностей одна и та же - сложный рычаг. А. связан с основными характеристиками живого - изменчивостью и наследственностью . Новые приспособления возникают в результате выживания наиболее приспособленных для данных условий организмов (см. Естественный отбор ). В процессе эволюции группы одни приспособления теряют значение и исчезают, другие - распространяются и становятся характерными для групп организмов. Выделяют два основных пути адаптивных преобразований группы: повышение (или другое резкое изменение) уровня организации ( ароморфоз , арогенез, анагенез) и развитие без изменения уровня организации ( идиоадаптация , кладогенез , адаптивная радиация ). Важнейшая черта А. группы - периодическая смена этих основных путей. Иногда А. понимают более узко - как возникновение адаптаций, а процесс развития и смены приспособлений называют адаптациоморфозом . Лит.:Шмальгаузен И. И., Пути и закономерности эволюционного процесса, М. - Л., 1939; Тахтаджян А. Л., Система и филогения цветковых растений, М.- Л., 1966; Северцов А. Н., Главные направления эволюционного процесса, 3 изд., М., 1967. А. В. Яблоков. Адаптациоморфоз Адаптациоморфо'з(от адаптация и греч. morphй - форма, вид), адаптиоморфоз, развитие, смена и преобразование приспособлений (адаптации) в процессе эволюции организмов. Термин применялся русским биологом И. И. Шмальгаузеном. Развитие, смену и преобразование адаптаций обычно рассматривают в совокупности с их возникновением и объединяют в понятие адаптациогенез . Адаптационно-трофическая функция Адаптацио'нно-трофи'ческая фу'нкция(от позднелат. adaptatio - прилаживание, приноровление и греч. trophй - питание), функция симпатической нервной системы , обеспечивающая приспособление организма позвоночных животных и человека к меняющимся условиям среды (особенно экстремальным) путём изменения уровня обмена веществ всех органов и тканей. Экспериментально обоснованная теория А.-т. ф. разработана советским физиологом Л. А. Орбели с сотрудниками в 20-х гг. 20 в. Согласно этой теории, т. н. функциональные нервы, вызывающие специфическую деятельность ткани или органа (например, двигательные нервы скелетных мышц), управляют лежащими в её основе процессами обмена веществ, симпатические же нервы регулируют уровень обмена веществ, возбудимость и работоспособность тканей и органов. Показано, что утомлённая ритмическим раздражением мышца восстанавливает работоспособность при раздражении иннервирующего её симпатического нерва (рис.). Симпатическая нервная система влияет также на состояние всех отделов центральной нервной системы и органов чувств, в частности изменяет безусловно- и условнорефлекторную деятельность. А.-т. ф. направлена на стабилизацию функциональных свойств: органы, лишённые симпатической иннервации, не утрачивают присущей им функции, но при повышенных требованиях (связанных с изменением условий или интенсивной работой) они не могут в такой же мере, как нормальные органы, перестраивать уровень обмена веществ и жизнедеятельность. А.-т. ф. осуществляется путём физико-химических и биохимических сдвигов, происходящих под влиянием импульсов, идущих по симпатическим нервам прямо к органам, или через посредника симпатической нервной системы - адреналин.См. также Трофика нервная . Лит.:Орбели Л. А., Избр. труды, т. 2, М., 1962. А. В. Тонких.

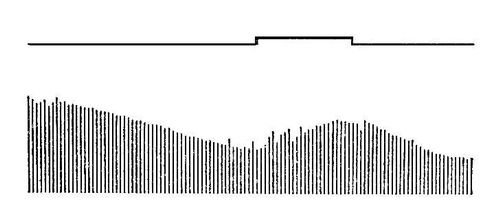

Влияние раздражения симпатических волокон (отмечено поднятием сигнальной линии) на кривую сокращения икроножной мышцы лягушки (феномен Орбели - Гинецинского). Адаптационный синдром Адаптацио'нный синдро'м,общий адаптационный синдром, совокупность общих защитных реакций, возникающих в организме животных и человека при действии значительных по силе и продолжительности внешних и внутренних раздражителей; эти реакции способствуют восстановлению нарушенного равновесия и направлены на поддержание постоянства внутренний среды организма - гомеостаза.Понятие А. с. выдвинул канадский учёный Г. Селье (1936). Факторы, вызывающие развитие А. с. (инфекция, резкие изменения температуры, физическая и психическая травма, большая мышечная нагрузка, кровопотеря, ионизирующее излучение, многие фармакологические воздействия и др.), называемые стрессорами, а состояние организма, развивающееся при их действии, - стрессом (от английского stress - напряжение). Основные признаки А. с. - увеличение коры надпочечников и усиление их секреторной активности, уменьшение вилочковой железы, селезёнки, лимфатических узлов, изменение состава крови (лейкоцитоз, лимфопения, эозинопения), нарушение обмена веществ (с преобладанием процессов распада), ведущее к похуданию, падение кровяного давления и др. Развитие А. с. проходит 2 или 3 стадии, 1-я - стадия тревоги, продолжается от 6 до 48 часов и делится на фазы шока и противошока; на этой стадии усиливаются выработка и поступление в кровь гормонов надпочечников - глюкокортикоидов и адреналина,организм перестраивается, приспосабливается к трудным условиям, 2-я - стадия резистентности, когда устойчивость организма к различным воздействиям повышена; к концу этой стадии состояние организма нормализуется и происходит выздоровление. Если действие раздражителей велико по силе и продолжительности, то наступает 3-я стадия - стадия истощения, которая может завершиться гибелью организма. Начальным звеном приспособления организма к необычным условиям служат рефлекторные процессы (защитные, сосудодвигательные и др. рефлексы); затем включаются гуморальные (поступающие с кровью, лимфой и др.) раздражители (адреналин, гистамин, продукты распада поврежденных тканей). Всё это ведёт к включению механизмов, обеспечивающих приспособительную реакцию организма, в первую очередь ретикулярной формации мозга и системы гипоталамус - гипофиз - надпочечники. Клетки гипоталамуса вырабатывают высвобождающий фактор, под действием которого увеличиваются образование и выделение гипофизом в кровь адренокортикотропного гормона , стимулирующего деятельность коры надпочечников (выработку глюкокортикоидов). Одновременно в реакцию вовлекаются и др. гуморальные и нервные механизмы и нервная система в целом. См. также Адаптация физиологическая . Лит.:Горизонтов П. Д., Роль гормонов в общем адаптационном синдроме и болезни адаптации, «Клинич. медицина», 1956, т. 34, №7; Селье Г., Очерки об адаптационном синдроме, пер. с английского, М., 1960; Лишшак К., Эндрёци Э., Нейроэндокринная регуляция адаптационной деятельности, [пер. с венг.], Будапешт, 1967. П. Д. Горизонтов, Г. Л. Шрейберг. Адаптация Адапта'ция(позднелат. adaptatio - прилаживание, приспособление, от лат. adapto - приспособляю), процесс приспособления строения и функций организмов (особей, популяций, видов) и их органов к условиям среды. Вместе с тем любая А. есть и результат, т. е. конкретный исторический этап приспособительного процесса - адаптациогенеза , протекающего в определённых местообитаниях ( биотопах ) и отвечающих им комплексах видов животных и растений ( биоценозах ). Наличие в живой природе явлений А. было известно биологам минувших веков. В 18 в. усилиями деистически мыслящих биологов (см. Деизм ) было развито представление, согласно которому явление А. знаменует собой наличие в живой природе некоей изначальной целесообразности, понимаемой как имманентное свойство живых форм (см. Телеология ). Это означало отказ от материалистического, причинного, детерминистского объяснения явления А. Учение об изначальной целесообразности было опровергнуто лишь во 2-й половине 19 в. эволюционной теорией Дарвина. Ч. Дарвин установил (1859), что эволюция живых форм (в первую очередь видов) осуществляется через эволюцию их приспособлений к среде (см. Дарвинизм ). С этого времени в биологии утвердилось положение, согласно которому А. не есть нечто внутренне присущее и заранее данное организмам, но всегда возникает и развивается под воздействием трёх основных факторов органической эволюции - изменчивости , наследственности и естественного отбора (а равно и искусственного, т. е. производимого человеком). К понятию А. в эволюционноисторическом аспекте примыкают ненаследственные адаптивные реакции организма ( модификации ) на изменение условий существования (см. Адаптация физиологическая , Аккомодация ). Адаптивность организации обеспечивает выживание любого организма, повышает коэффициент его размножения и снижает коэффициент смертности. Наиболее демонстративно А. проявляется в динамическом соответствии морфо-физиологической организации и приспособительных реакций животного или растения к типичным и ведущим условиям среды, в которой данный организм сложился. Форма и функция как каждого органа, так и всей их совокупности в организме всегда скоррелированы и коадаптированы, т. е. соответствуют друг другу. Например, во многих случаях покровительственная окраска у насекомых сочетается с типичной «позой покоя», принимаемой насекомым, когда оно садится на скрывающую его поверхность. При анализе организации любого животного и растения всегда обнаруживается поразительное соответствие формы и функций организма условиям среды. Так, среди морских млекопитающих дельфины обладают наиболее совершенными приспособлениями к быстрому движению в водной среде: торпедообразная форма, особое строение кожи и подкожной клетчатки, повышающее обтекаемость тела, а следовательно, и быстроту скольжения в воде. Исследование механизмов А. живых форм с целью заимствования их в качестве образцов для создания различных технических конструкций - основная цель бионики . В пределе каждой группы организмов возможно более тщательное изучение А. и их классифицирование. Так, А. млекопитающих можно группировать, например, по типу местообитаний (наземные формы, или хтонобионты; почвенные формы, или эдафабионты; древесные формы, или дендробионты; водные формы, или гидробионты; летающие формы, или авиабионты, и т. д.); по способу питания (зерноядные, травоядные, хищники и т. п.); по способу движения (прыгающие, бегающие, лазающие, роющие) и т. д. Организация млекопитающих характеризуется А., строго отвечающими их экологическим особенностями, т. е. многосторонне адаптирована ко всем ведущим условиям обитания. Так, европейскому кроту (Talpa europaea) свойственна вальковатая форма тела, мощные с сильно развитыми когтями передние лапы, положение которых полностью отвечает их роющей функции, вертикальная ориентация волос (ости волос не загибаются вершинами назад, как у хтонобионтов), что позволяет кроту легко двигаться в узком подземном ходе как вперёд, так и назад, и т. д. Строгая А. к ведущим условиям среды очень типична и распространена во всех группах организмов, в том числе и среди растений. Строение и форма корневой системы, стебля, листьев и особенно органов размножения характеризуются выраженной А. Наиболее разительные примеры морфологической и функциональной А. даёт изучение органов полового размножения явнобрачных. Цветки многих растений адаптированы к опылению определёнными видами насекомых или птиц. При изменении условий обитания А. может терять своё приспособительное значение. В таких случаях четко прослеживается относительный характер А. Так, резцы зайца, длительно содержащегося на мягком корме, непомерно растут; на преждевременно выпавшем снегу куропатки, не сменившие летнего оперения на зимнее, хорошо заметны. Не всегда соответствует конкретным условиям жизни и поведение животных. Источник эволюционно-исторической А. - наследственно обусловленные, или генетические (см. Генетика ), изменения - мутации , отличающиеся огромным многообразием, как неисчерпаемо многообразие изменений материальной основы наследственности - дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Однако накопление в поколениях даже мелких мутационных изменений не ведёт к А., а, напротив, вызывает дезинтегрирующий эффект, т. е. нарушает установившуюся в истории любого вида животных или растений адаптивную организацию. Этот факт был использован И. И. Шмальгаузеном (1942, 1946) в качестве довода в пользу того, что А. не может сводиться к мутационному процессу и рассматриваться как элементарное следствие перестроек ДНК. Т. о., между мутациями и А.(как историческим процессом) возникает диалектическое противоречие, преодолеваемое лишь благодаря наличию отбора, превращающего мутационные сдвиги и изменения в А. Т. к. в результате скрещивания между особями каждого вида животных и растений (включая и самоопылители) возникают генетические комбинации, отбор идёт не по мутантным признакам, а по комбинативным формам. В популяциях создаётся естественная гетерозиготность,в условиях которой адаптивная морфофизиологическая организация «опирается» не на мутации, а на комбинации. Гетерозиготность популяций характеризует их морфофизиологическое единство, общность их видовых признаков. Этот принцип соотношений между мутациями и А. (включая А. культурных форм животных и растений в условиях искусственного отбора) был принят и в сельском хозяйстве: порода тем прочнее, чем она гетерозиготнее. Т. о., мутации и их комбинирование под контролем отбора становятся источником А., тогда как отбор приобретает значение ведущего, творческого фактора адаптивной организации живых форм. См. также Эволюционное учение. Лит.:Кисловский Д., Проблема породы и её улучшения, «Труды Московского зоотехнического института», 1935, т. 2; Шмальгаузен И. И., Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии, М.- Л., 1942; его же, факторы эволюции, М.- Л., 1968; Котт Х., Приспособительная окраска животных, пер. с англ., М., 1950; Дарвин Ч., Происхождение видов..., Соч., т. 3, М.- Л., 1939; Зеликман А. Л., Органическая целесообразность и естественный отбор, в сборнике: Современные проблемы эволюционной теории, Л., 1967; Парамонов А. А., Пути и закономерности эволюционного процесса, там же. А. А. Парамонов. Адаптация социальная Адапта'ция социа'льная,см. Социальная адаптация . Адаптация физиологическая Адапта'ция физиологи'ческая,совокупность физиологических реакций, лежащая в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленная к сохранению относительного постоянства его внутренней среды - гомеостаза . В результате А. ф. повышается устойчивость организма к холоду, теплу, недостатку кислорода, изменениям барометрического давления и др. факторам. Изучение А. ф. имеет большое значение для понимания процессов саморегуляции организма, его взаимодействия с окружающей средой. Большой практический интерес получили исследования А. ф. в связи с полётами человека в космос (см. Космическая биология ). Реакции, которыми организм отвечает на раздражения значительной интенсивности, имеют общие неспецифические черты и называется адаптационным синдромом . Процесс А. ф. к необычным, экстремальным (крайним) условиям проходит несколько стадий или фаз: вначале преобладают явления декомпенсации (нарушения функций), затем неполного приспособления - активный поиск организмом устойчивых состояний, соответствующих новым условиям среды, и, наконец, фаза относительно устойчивого приспособления. Это хорошо прослеживается, например, при А. ф. к высоте. Изменения условий в этом случае комплексны, но наибольшую роль играет недостаточность парциального давления кислорода (см. Гипоксия ) в связи с общим понижением барометрического давления. При подъёме на высоту наблюдаются головокружения, нарушения зрительного и слухового восприятия, одышка и др. явления, характерные для высотной болезни . Постепенно в результате А. ф. явления декомпенсации стихают и возникает приспособленность к этим необычным условиям: увеличивается количество эритроцитов (у человека с 4-5 до 8 млн. в 1 мм), растет способность гемоглобина связывать кислород, усиливается лёгочная вентиляция, нормализуются сердечная деятельность, состояние нервной системы и т. д. Сдвиги, происходящие в организме в процессе А. ф., касаются всех уровней организма - от субклеточно-молекулярного до целостного организма. Значительную роль в А. ф. играет тренировка как к воздействию каждого данного фактора, так и к изменению среды вообще. Так, тренировка к высотным условиям, к действиям ускорений и т. п. помогает космонавтам переносить перегрузки в космическом полёте; тренированные спортсмены лучше справляются с новыми трудными условиями, в том числе с вынужденной неподвижностью и др. Огромное значение в А. ф. имеют реактивность организма, его исходное функциональное состояние (возраст, тренированность и пр.), в зависимости от них изменяются и ответные реакции организма на различные воздействия. В процессе А. ф. проявляется пластичность нервной системы, позволяющая организму восстанавливать контакт и равновесие с изменившимися условиями среды. Под влиянием повторных и относительно длительных экстремальных воздействий, совместимых с нормальной жизнедеятельностью, возникает адаптивная перестройка функций, которая раздвигает границы существования организма. Однако колебания условий среды, в которых может происходить А. ф., имеют определённые пределы, характерные для каждого вида (см. Стенобионты и Эврибионты ), а также для каждого данного организма. Механизмы, раскрывающие процесс А. ф., позволяют в определенной мере понять и явления приспособления организмов в ходе эволюции (см. Адаптация ). Возвращение организма после А. ф. к исходному состоянию называется дезадаптацией. Большое биологическое значение имеет А. ф. анализаторов (называют иногда адаптацией рецепторов или органов чувств) к действию специфических раздражителей, например зрительного анализатора - к свету или темноте, слухового - к звуку, кожного анализатора - к механическим и температурным раздражителям, вестибулярного аппарата - к вращательному движению. А. ф. анализаторов связана с изменением чувствительности периферически воспринимающих образований - рецепторов и с процессами, происходящими в центральной нервной системе. Так, световая адаптация, вызываемая пребыванием на ярком свету, ведёт к понижению чувствительности глаза к свету, темновая адаптация, наоборот, - к её повышению. В темноте чувствительность глаза к свету повышается в течение часа во много тысяч раз, что связано как с восстановлением зрительных пигментов, так и с изменениями в нервных элементах и нервных клетках коры головного мозга (см. Зрение ). А. ф. в слуховом анализаторе выражается в повышении порога раздражения под влиянием звука большой силы. Явление постепенного изменения чувствительности, т. е. А. ф., наблюдается и при воздействиях на кожу холодом, теплом и др. Большое значение в этом процессе имеет и скорость нарастания интенсивности раздражителя (см. Аккомодация физиологическая). Лит.:Барбашева З. И., Акклиматизация к гипоксии и её физиологические механизмы, М. - Л., 1960; Слоним А. Д., О физиологических механизмах природных адаптаций животных и человека, М. - Л., 1964; Тихомиров И. И., Очерки по физиологии человека в экстремальных условиях, М., 1965; Парин В. В., Пути развития космической физиологии, «Космическая биология и медицина», 1968, № 1. В. В. Ларин, С. П. Ландау. Адаптер Ада'птер(англ. adapter, от лат. adapto - приспособляю), 1) в фотографии - добавочная кассета к фотоаппарату, позволяющая применять не предусмотренные его конструкцией светочувствительные материалы др. форматов и различного исполнения. Для пластиночных фотоаппаратов имеется 2 типа плёночных А.: с плоской фотоплёнкой (на 10 фотоплёнок), помещенной в фильмпак , и с катушечной 70- ммплёнкой. Фотографирование на фотопластинках плёночными фотоаппаратами со съёмной задней крышкой производится с пластиночным А. 2) В воспроизведении звука - то же, что звукосниматель , который механические колебания иглы (при проигрывании граммофонной пластинки) превращает в электрические колебания звуковых частот. Адаптивная зона Адапти'вная зо'на,комплекс условий среды, определяющий тип приспособлений (адаптаций) группы организмов. Автор термина английский биолог Дж. Г. Симпсон (1944). А. з. подразделяют на подзоны (субзоны), соответствующие более частным специфическим условиям существования. Весь органический мир можно рассматривать как систему широких или узких А. з., ограниченных связями населяющих их организмов с условиями среды и сходных в основных чертах для экологически близких форм («зона собак», «зона кошек», «зона папоротников» и т. д.). А. з. могут занимать далёкие в систематическом отношении виды: например, сумчатые волки принадлежат к А. з. собак; в А. з. лиан входят хмель и виноград, фасоль и жимолость и т. п. А. з. непрерывно меняются вследствие колебаний физико-географических условий и эволюции групп организмов, входящих в данную А. з. Например, подзоны саблезубых кошек не существовало, вероятно, до тех пор, пока эволюция травоядных животных не придала специализации саблезубых кошек решающего значения для выживания; вымирание же крупных травоядных означало конец существования этой адаптивной подзоны. А. В. Яблоков. Адаптивная обучающая машина Адапти'вная обуча'ющая маши'на,см. Обучающая машина. Адаптивная радиация Адапти'вная радиа'ция,образование разнообразных форм организмов в пределах вида или группы родственных видов. Термин предложил американский учёный Г. Осборн в 1915, однако мысль об А. р. высказал ещё раньше Ч. Дарвин, который назвал этот процесс дивергенцией.А. р. лежит в основе всех форм адаптациогенеза и является результатом приобретения организмами специальных приспособлений - адаптаций и проникновения в новые адаптивные зоны (см. рис.). Основной источник А. р. - внутривидовые процессы (генетическое многообразие видовых популяций, дифференцировка вида на географические и экологические расы в результате расширения ареала при благоприятных условиях, внутривидовые противоречия). Масштабы А. р. могут быть различны. Как правило, после ароморфоза наступает А. р. большого масштаба. А. р. меньшего масштаба, имеющие характер идиоадаптации,захватывают лишь близкие виды или группы видов. К А. р. большого масштаба можно отнести эволюцию амфибий, из которых одни, живущие в воде, имеют хвост (Urodela), др., живущие и в воде и на суше, сохранили хвост лишь в личиночной стадии (Anura), третьи, живущие только на суше, утратили ноги и приобрели червеобразную форму (Apoda). Примерами А. р. малого масштаба, связанной с образованием географических рас, могут служить камчатский светлый пёстрый дятел и тёмный мелкий дятел из северного Ирана или расы ели обыкновенной - европейская, сибирская и финская. А. В. Яблоков.

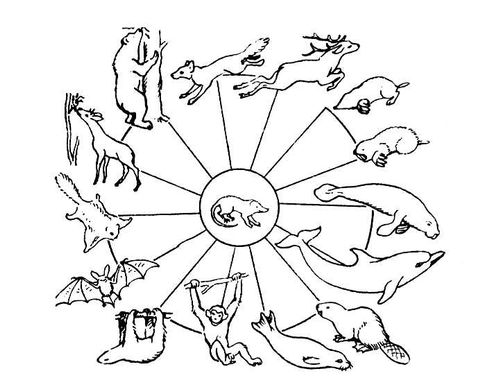

Адаптивная радиация плацентарных млекопитающих, имеющих общего предка (в центре), но приспособившихся к различным типам среды. Адаптивная система Адапти'вная систе'ма,то же, что самоприспосабливающаяся система. Адаптивные ферменты Адапти'вные ферме'нты,биокатализаторы, синтез которых ускоряется или вызывается веществами, на которые они действуют, т. е. самим субстратом фермента или близкими к нему соединениями; то же, что индуцируемые ферменты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |

|||||||