|

|

Популярные авторы:: Борхес Хорхе Луис :: Азимов Айзек :: Грин Александр :: БСЭ :: Чехов Антон Павлович :: Горький Максим :: Толстой Лев Николаевич :: Раззаков Федор :: Лондон Джек :: Картленд Барбара Популярные книги:: The Boarding House :: Муму :: Дюна (Книги 1-3) :: Тень Ангела Смерти :: Граф Монте-Кристо :: Урс и Кэт :: Беспардонный лжец Том Кастро :: Оправдание лже-Василида :: Чайная :: Скрипка Ротшильда |

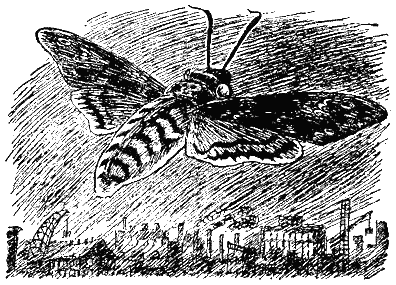

В Стране Дремучих ТравModernLib.Net / Научная фантастика / Брагин Владимир Григорьевич / В Стране Дремучих Трав - Чтение (Ознакомительный отрывок) (Весь текст)