Этому в немалой степени способствуют многочисленные задачи, помещённые в конце большинства разделов курса. Такие задачи, иногда простые, иногда сложные, но всегда остроумные, отнюдь не являются упражнениями с готовыми формулами, а требуют размышления и хорошего владения материалом. К каждой задаче даётся простое и изящное решение, помогающее читателю проверить себя. Многие из этих задач в своё время были предметом научных исследований.

Совместный труд в науке — дело деликатное, подсчитать степень участия в нём того или другого человека в процентном отношении очень трудно.

В Харькове Ландау ввёл в практику такой способ совместной работы, при котором соавтор трудился нисколько не меньше, чем он. Неверно было бы полагать, что работа протекала гладко и спокойно. Скорее наоборот. Предварительно обсуждалась небольшая глава. Через некоторое время соавтор приносил отпечатанный на машинке отрывок. Дау яростно набрасывался на каждую страницу, критиковал каждый абзац. Очень часто случалось так, что ученик Ландау не выдерживал, убегал, но через некоторое время появлялся снова с переписанным отрывком. Бросив взгляд на исправленные страницы, Ландау больше к ним не возвращался. Анализу подвергался следующий отрывок. Снова стремление «раздраконить» каждую страницу, снова шквал огня, не оставляющий завуалированной ни одной неясности. Последний вариант безупречен — прост и художествен по форме.

– Это очень трудно, даже, можно сказать, ужасно, — невольно вырвалось у одного из самых молодых учеников Ландау, когда он рассказывал о совместной работе со Львом Давидовичем.

– Читал «Квантовую механику», — вспоминает другой ученик. — В иных книгах порой чувствуешь, что автор что-то недопонимает. А у Дау всё ясно. Для него всё самое сложное — всё равно что четыре действия арифметики.

В Харькове вышли первые книги Ландау: «Электропроводимость металлов», написанная вместе с Компанеецем, и «Задачи по теоретической физике», написанные с Е. Лифшицем и Л. Розенкевичем.

Разумеется, при такой нагрузке надо было временами полностью «отключаться» от физики. Друзья заметили, что на досуге Дау не любит заниматься «умными» играми, например, шахматами. На отдыхе он веселится, как легкомысленный студент. Каких только словечек он не выдумал! Так, мужья, сидящие под каблуком у жён, — это «подкаблучники». Мужчины, неравнодушные к прекрасному полу, подразделяются на два класса: «душисты», для которых важнее всего душа дамы сердца, и «красивисты», которые ценят красоту предмета страсти. «Красивисты» делятся на «мордистов» — тех, что восторгаются хорошенькими личиками, и «фигуристов».

Женщины распределяются по пяти классам: к высшему, первому, принадлежит немецкая кинозвезда Анни Ондра — это идеал. Ко второму — хорошенькие и красивые, к третьему — миловидные, к четвёртому — те, у которых есть хоть что-нибудь от первого класса, к пятому — все остальные.

В институте Дау приобрёл славу задиры. Он готов был лезть в драку с любым очковтирателем, с любым подхалимом, или, как он называл их по-украински, — пидлабузныком. Объявился как-то некий «автор», списавший труд у иностранного учёного. Рукопись поступила на отзыв к профессору Ландау, который сразу установил плагиат. «Труд» получил соответствующий отзыв, но плагиатор не мог успокоиться. Он чуть ли ни год звонил Льву Давидовичу и произносил одно-два слова:

– Палач! Иезуит!

Жил в Харькове некий

N, человек в высшей степени самовлюблённый. Его научные изыскания сводились к тому, что он всё списывал у других. «Работал» он очень много и опубликовал тьму статей. Ландау сыграл с этим

Nзлую шутку: он попросил своих друзей в Москве, чтобы они прислали

Nтелеграмму о том, что Нобелевский комитет решил присудить ему Нобелевскую премию, поэтому просит

N, чтобы тот представил теоретическому отделу УФТИ к первому апреля все свои работы перепечатанными на машинке в двух экземплярах.

Nпотерял голову. Времени оставалось в обрез, и он не обратил внимания на несколько подозрительную дату вручения рукописей. Задыхаясь от спеси и сознания собственного величия, он перестал здороваться со старыми знакомыми. Надо ли описывать, что с ним творилось, когда, положив на стол заведующего теоретическим отделом Л. Д. Ландау переплетённые рукописи, он вдруг услышал:

– Неужели вы подумали, что за эту муру? могут дать Нобелевскую премию? С первым апреля! Воистину — бог создал дураков и гусей, чтобы было кого дразнить.

– Ты думаешь, если сказать хаму комплимент, то он перевоспитается? Как же, жди! — заявил Дау приятелю.

Не поздоровилось и американцу

N, физику, систематически торговавшему в Харькове заокеанским барахлом. Дау расклеил по всему городу объявления: «Продаётся дешёвое козье молоко» с указанием адреса и телефона спекулянта. С продуктами было в те годы плохо, и американцу не стало житья: с утра до ночи харьковчане требовали от него молока. Телефон американец накрывал подушкой, а к двери боялся подойти: в парадном с утра шумела толпа. В конце концов предприимчивый коммерсант был вынужден оставить Харьков.

Как-то молодой физик Лёня Верещагин надумал: хорошо бы закрыть воду в душе, когда кто-нибудь зайдёт туда и намылится. Дау отключил воду, когда в душе был Лёня.

– Всем известно, что я язва здешних мест, — смеялся Дау.

Но друзья чувствовали себя с Дау легко. Было в нём что-то невероятно лёгкое и уютное. Он всегда стремился всем удружить. Не услужить, а именно удружить. Чужую боль он ощущал, как свою. Харьковские приятели окрестили его — «Дау Всехскорбященский». Он любил повторять слова американского писателя Джона Рида:

– Я люблю людей, кроме пресыщенных жизнью ничтожеств.

Однажды Дау пришёл на университетский выпускной вечер.

– Представьте меня самой хорошенькой девушке, — попросил он своего знакомого.

Его подвели к Коре Дробанцевой. Если в мечтах ему рисовался образ идеальной красавицы, то Кора была на неё очень похожа: белокурая, нос чуть вздёрнут, глаза большие, серо-синие. Она только что закончила химический факультет.

Дау сиял. Он пошёл провожать новую знакомую, рассказывал ей о Дании, где недавно был по приглашению Нильса Бора. Он попросил разрешения навестить Кору. Через два дня он явился. Позвонил. Дверь отворилась, на пороге стояла Кора. Но она не узнавала его!

– Вы, наверное, к Коре? Заходите, пожалуйста.

– Познакомьтесь, это Надя, моя младшая сестра, — сказала Кора.

– А я вначале принял вас за Кору, — смутился Дау.

– Нас всегда путают, — улыбнулась Надя.

Их было три сестры, и все очень похожи: яркие, сероглазые блондинки. Дау зачастил в их дом. За полгода знакомства Кора ко многому привыкла. Дау мог прийти на свидание в одной калоше, да ещё по пути умудрялся посидеть на каком-нибудь крылечке. Усядется поудобнее, достанет купленную в ларьке редиску, вытрет носовым платком и съест. Потом купит билеты в театр и с целой охапкой роз появляется на пороге Кориной квартиры.

– Какие розы! Дау, милый! Спасибо!

– Мы сегодня идём в театр, — сообщает Дау.

Но она уже заметила, как грязны и измяты его парусиновые брюки и, поднося руку к виску, произносит:

– Не могу. Ужасная головная боль.

В другой раз приходит весь мокрый. Дверь открывает Кора.

– Пошёл дождь? — спрашивает она, взглянув на его пальто.

– Нет, отличная погода, — отвечает гость.

Но в следующую секунду он снимает шляпу, с полей которой, как из полного блюдца, льётся вода.

– Да, кажется, действительно идёт дождь, — удивляется Дау.

Он проходит в Корину комнату, усаживается на низкую тахту, покрытую большим голубым ковром, и декламирует свои любимые стихи:

О доблестях, о подвигах, о славе

Я забывал на горестной земле,

Когда твоё лицо в простой оправе

Передо мной сияло на столе…

Он был в неё влюблён, был нежен и внимателен. Он смотрел на неё с таким обожанием своими лучистыми гордыми глазами, что с первого взгляда было видно, каким сильнейшим порывом охвачено всё его существо, как великолепно это чувство, сколько счастья даёт ему любовь. Он весь — в любви к ней, ни раньше, ни потом не было у него такой любви.

Первое время Кору поражала инфантильность профессора. Однажды он с серьёзным видом заявил, что у него скрытое сероглазие — он хотел сказать, что у его отца были серые глаза. В другой раз мяукнул на каком-то скучном спектакле. Как и в семнадцать лет, брака он не признавал.

– Брак — это кооператив, он убивает любовь. А женщина, которая хочет женить на себе мужчину, занимается кооперативным шантажом. Ведь хорошую вещь браком не назовут, — говорил Дау Коре и не замечал, как она сразу сникала. — «Золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены», а мне даже лошадь не нужна, а жена и подавно.

Когда же кто-нибудь пытался переубедить его, он возражал:

– Адмирал Нахимов считал, что моряку не следует жениться, всю жизнь он должен посвятить морю. Наука, как и море, требует самоотречения.

Но в глубине души он понимал, что в чём-то неправ. Насколько глубоко вошли в его душу эти противоречивые мысли и как его мучили сомнения, можно судить по следующему факту. Много лет спустя, попав в тяжелейшую автомобильную катастрофу и пролежав без сознания полтора месяца, Дау, придя в себя, спросил у жены:

– Коруша, я успел на тебе жениться?

Одной этой трагической фразой сказано всё.

В начале тридцатых годов родители Дау переехали в Ленинград, и он иногда приезжал к ним на неделю-другую. Соскучившись по матери, Лев первые дни почти никуда не ходил и ни с кем не общался, проводя всё время дома.

6 июля 1935 года Лев пишет Коре из Ленинграда:

«Дорогая моя девочка!

Спасибо за твоё милое письмо.

В эти 12 дней только спал и читал книги. Больше ничего! Мне даже было лень выходить из дому. Никогда не думал, что я устал до такой степени. Только теперь я несколько отошёл. По этому случаю завтра уеду куда-нибудь на юг.

Всё время вспоминаю о тебе. Любимая моя девочка, ты сама не понимаешь, как много ты для меня значишь.

Целую 10

nраз.

ДАУ».

С каждым днём он всё больше привязывался к Коре. Если бы ему предложили более интересную работу в другом городе, он, не задумываясь, отказался бы — лишь бы почаще видеть Кору. И всё же из Харькова пришлось уехать.

Однажды ректор университета пригласил Льва Давидовича к себе в кабинет и тоном, исполненным недовольства, сказал:

– У вас странные методы преподавания, профессор. Вы спрашиваете у студентов-физиков то, что входит в программу филологического факультета: кто написал «Евгения Онегина» и так далее. Педагогическая наука не допускает ничего подобного.

– В жизни не слышал большей глупости, — ответил Дау.

Ректор обиделся:

– Если вы не возьмёте своих слов обратно, я вас уволю.

– Не имеете права.

– Посмотрим.

В тот же день Ландау был уволен, хотя ректор не имел права увольнять профессора без ведома наркома просвещения. Ландау счёл глупостью тратить время и силы на то, чтобы доказывать неправоту ректора. Он уехал в Москву. Недели через три после отъезда он сообщил харьковским друзьям и ученикам, что будет работать в Институте физических проблем у П. Л. Капицы. «А вы, — писал профессор, — уже достигли уровня третьего с половиной класса и можете работать самостоятельно».

«В Капичнике идеальные условия для работы»

Верховным судьёй всякой физической теории является опыт.

Лев Ландау, Юлий Румер.

«Что такое теория относительности»

Институт физических проблем с момента своего возникновения связан с именем академика Капицы.

«Осенью 1934 года, когда я, как обычно, поехал в Советский Союз, чтобы повидать мать и друзей, и был совершенно неожиданно для меня лишён возможности вернуться в Кембридж, я в последний раз видел Резерфорда и больше не слышал его голоса и смеха», — пишет Пётр Леонидович Капица в своих воспоминаниях, опубликованных в 1966 году в журнале «Новый мир».

Капицу оставили в Москве для организации нового физического института.

Место для института было выбрано на редкость удачное: старинный парк на высоком берегу Москвы-реки, в самом начале Воробьёвского шоссе.

Здесь вырос целый комплекс домов строгой архитектуры: главный корпус, лаборатории, мастерские, особняк директора и длинный, двухэтажный дом для сотрудников, глядящий на Калужское шоссе. По другую сторону улицы — там, где сейчас витрины Дома обуви, — был пустырь. За ним деревянные дома совсем по-деревенски вытянулись вдоль дороги, дальше шли огороды. По утрам молочница спешила через дорогу с парным молоком.

Из Англии в Институт физических проблем прибыло первоклассное оборудование Монд-лаборатории, построенной Резерфордом в 1933 году специально для Капицы. Советское правительство купило это оборудование за 30 тысяч фунтов стерлингов. Сотрудники Резерфорда недоумевали: как он мог отправить в Москву уникальнейшие приборы, с которыми раньше не согласился бы расстаться ни за какие деньги. А Эрнесту Резерфорду, как истинному учёному, важно было не то, где находится оборудование — в Англии или в Советском Союзе, — а то, что интересы науки требуют продолжения начатых Капицей экспериментов. Если Капица не может приехать в лабораторию Резерфорда, пусть лаборатория Резерфорда едет к Капице.

Капица оказался талантливым организатором. Он выискивал для своего института лучших специалистов, создавал им все условия для работы, был строг и требователен.

О том, что это были за специалисты, можно судить хотя бы по мастеру Александру Васильевичу Петушкову.

Ни для кого не секрет, что есть опыты, успех которых зависит от того, сумеет стеклодув сделать нужный прибор или нет. Работая с жидким гелием, Пётр Леонидович не мог довести до конца опыт потому, что гелий испарялся прежде, чем он успевал опыт закончить. Работы велись в четырёхстенном цилиндрическом дьюаре.

– А что, если сделать шаровой дьюар? — предложил Петушков.

– Это, конечно, прекратило бы наши мучения, гелий не испарялся бы так быстро, — ответил Пётр Леонидович, — да только удастся ли?

Цилиндрический четырёхстенный дьюар — тончайший прибор, просветы между стеклами малы, а допуски не превышают полумиллиметра. Но цилиндры можно сначала сделать, а потом уже вставить один в другой и спаять, а вот выдуть один в другом четыре стеклянных шара дьюара трёхлитрового объёма — задача почти невыполнимая.

Однако Петушков изготовил уникальный шаровой четырёхстенный дьюар, и Пётр Леонидович блестяще закончил эксперимент.

Не раз заводы просили Институт физических проблем откомандировать в помощь инженерам, не сумевшим наладить выпуск сложной продукции, не кандидата или доктора наук, а мастера-стеклодува Александра Васильевича Петушкова. И не было случая, чтобы он не справился с работой, как бы сложна она ни была.

Жизнь в институте била ключом, работать здесь было интересно. Дау повезло, что он попал в Капичник (так называли институт его сотрудники).

– Без экспериментаторов теоретики скисают, — часто повторял он.

Он довольно быстро освоился на новом месте. Ему дали жильё в доме при институте. Здесь всё было устроено на английский лад: квартира — в два этажа, в верхние комнаты ведёт дубовая лестница, в гостиной камин. Стол, стулья, тахта, низенький столик, несколько забавных игрушек — вот и вся обстановка.

В одной квартире с Ландау поселился Коля Алексеевский, молодой физик-экспериментатор, знакомый ещё по Харькову. Дау много работал, ему нравился институт, но он тосковал о харьковских друзьях и о Коре. При всей своей нелюбви к эпистолярному творчеству, он писал ей очень часто.

«25 декабря 1937 года. От тебя ничего нет. Как я боюсь за тебя, моя девочка. Когда я думаю о том, что с тобой может что-нибудь случиться, или ты меня разлюбишь, становится так жутко, жутко. Я как-то даже представить себе не могу, как я мог бы жить дальше, зная, что больше никогда не увижу моей Корочки.

Не обращай внимания на унылый тон письма. Я просто беспокоюсь за тебя и немного скис, но в общем со мной всё в порядке.

Читала ли ты «Война 1936 г.» в № 8 журнала «Знамя» за 1937 г. Немного жутко, но неплохо написано. Там же очень милые стихи об испанской интернациональной бригаде. Вот это люди!»

В 1937 году Ландау публикует две работы, посвящённые теории фазовых переходов, — «Теория фазовых переходов» и «К теории фазовых переходов». Вопрос о фазовых переходах был запутан. Не было ясности даже в том, возможен или нет непрерывный переход из жидкого состояния в кристаллическое. Ландау впервые отметил тот факт, что понятие фазового перехода в твёрдом теле неразрывно связано с изменением симметрии тела, а потому фазовый переход не может быть непрерывным, и обязательно должна существовать точка перехода, где симметрия меняется скачком.

Это изменение симметрии может быть связано со скачкообразным изменением состояния тела, а может происходить в условиях, когда состояние тела меняется непрерывно. В первом случае мы имеем дело с обычным фазовым переходом, связанным с выделением теплоты, изменением объёма и т.д. Однако наибольший интерес представляет второй случай, названный впоследствии переходом второго рода. При этом переходе не выделяется скрытая теплота, и объём меняется непрерывно. К моменту написания работ Л. Д. Ландау такие переходы были известны (например, переход ферромагнетика в парамагнитное состояние, некоторые структурные переходы кристаллов).

В своих работах Ландау детально исследовал фазовые переходы второго рода. При этом было выяснено, что во всех случаях такого перехода тело может быть охарактеризовано некоторым параметром, отличным от нуля ниже точки перехода и равным нулю выше этой точки. Было показано, что в точке перехода действительно должен непрерывным образом меняться объём тела и не должна выделяться скрытая теплота. В то же время теплоёмкость, сжимаемость, коэффициент температурного расширения и т.п. должны испытывать скачки.

Наиболее интересное явление представляет собой скачок теплоёмкости, установленный Ландау ещё в 1935 году. Ландау выяснил, что теплоёмкость всегда больше в менее симметричной фазе, которая почти во всех случаях соответствует более низкой температуре. В точке фазового перехода второго рода возможны далеко не все случаи изменения симметрии. В частности, переход между твёрдым и жидким состоянием может быть только обычным фазовым переходом первого рода.

В последующие годы теория фазовых переходов второго рода получила широкое применение, главным образом, для изучения конкретных типов переходов в твёрдых телах. Сюда относятся исследования Е. М. Лифшица по структурным переходам в кристаллах, теория сегнетоэлектрического перехода В. Л. Гинзбурга и работы И. Е. Дзялошинского по теории антиферромагнетизма.

Кроме построения теории фазовых переходов второго рода Л. Д. Ландау получил ряд других важных результатов относительно фазовых превращений и симметрии тел. Им был изучен вопрос о пересечении различных кривых перехода, рассмотрены свойства жидких кристаллов, показана невозможность существования одномерных и двумерных кристаллов.

В том же 1937 году Лев Давидович пишет работу «К статистической теории ядер». В этой работе получен ряд важных соотношений, характеризующих тяжёлые ядра.

На возможность применения к ядру статистических методов впервые указали Я. И. Френкель и Нильс Бор. Исходя из этой идеи, Г. Бете исследовал распределение ядерных уровней по энергиям. Однако при этом Бете рассматривал ядро как идеальный газ, что заведомо неверно вследствие сильного взаимодействия частиц в ядре. В действительности ядро следовало рассматривать как квантовую жидкость. Этот подход и был применён в работе Л. Д. Ландау.

В первой части работы была выведена общая формула для распределения энергетических уровней в ядре, а также формула распределения уровней для состояний с определённым вращательным моментом. Особо рассмотрен случай столкновения ядра с нейтроном.

Наиболее интересна вторая часть работы, где впервые была выведена формула, связывающая расстояние между уровнями ядра с так называемой нейтронной шириной, определяющей вероятность излучения нейтрона.

Аналогичная формула была получена и для случая распада ядра с вылетом не нейтрона, а протона или альфа-частицы.

Исследования Л. Д. Ландау по статистической теории ядер были продолжены рядом авторов (Вейскопф и др.) и изложены во всех книгах по ядерной физике.

В 1938 году Л. Д. Ландау совместно с Ю. Б. Румером построил теорию электронных ливней в космических лучах.

Идея о том, что так называемые ливни в космических лучах представляют собой размножающиеся потоки электронов и позитронов, незадолго до этого была высказана Баба и Гайтлером, а также Карлсоном и Оппенгеймером. Согласно концепции этих авторов, размножение электронов и позитронов происходит благодаря тормозному излучению фотонов заряженными частицами, которые, в свою очередь, превращаются в электронно-позитронные пары.

Статья Л. Д. Ландау и Ю. Б. Румера «Лавинная теория электронных ливней» — пример прямого и в то же время исключительно изящного подхода к вопросу. Соавторы получили уравнения, которые связывают изменения чисел электронов, позитронов и фотонов на единице длины с эффективными сечениями тормозного излучения. Был получен ряд интересных соотношений, как, например, зависимость числа частиц в ливне от глубины проникновения для любой заданной начальной энергии, энергетическое распределение на заданной глубине, а также рассмотрен вопрос о переходе ливня из воздуха в другие среды.

В последующих работах Ландау нашёл угловое распределение частиц в ливне, вычислил ширину ливня и рассмотрел вопрос о вторичных ливнях, вызванных мезонами.

Результаты каскадной теории ливней были проверены в многочисленных экспериментах и явились важным этапом в изучении космических лучей.

Работа в Институте физических проблем целиком захватила Дау. В институте царила деловая атмосфера. Она помогла Ландау создать одну из лучших его работ, посвящённую проблеме сверхтекучести жидкого гелия.

В 1937 году Пётр Леонидович Капица обнаружил у гелия парадоксальное свойство: при охлаждении до температур, близких к абсолютному нулю, жидкий гелий не только не становится твёрдым, но теряет вязкость, переходя в состояние сверхтекучести. Абсолютный нуль — температура, при которой хаотическое движение атомов прекращается. Следовательно, при абсолютном нуле все тела должны быть твёрдыми. Жидкий гелий — единственное вещество, которое не затвердевает при абсолютном нуле.

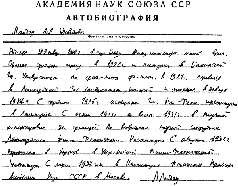

П. Л. Капица (пятый справа) в лаборатории Л. В. Шубникова (третий справа). Л. Д. Ландау — крайний слева.

Попытки построить теорию сверхтекучести оставались неудачными до тех пор, пока объяснить явление сверхтекучести не взялся Ландау. Он доказал, что состояние тела может меняться без поглощения или выделения тепла. Бурно кипящий при нормальном давлении гелий-I при абсолютном нуле переходит в новую модификацию — спокойный сверхтекучий гелий-II. Ландау применил к гелию-II квантовую теорию, объяснившую все явления сверхтекучести: в жидком гелии при температуре близ абсолютного нуля часть жидкости не сохраняет теплового движения. Но это невероятно! Ведь атомы жидкого гелия одни и те же. Одно вещество ведёт себя так, словно оно состоит из двух компонентов!

Один из компонентов гелия-II Ландау назвал сверхтекучим, ибо вязкость его равна нулю, другой — нормальным. Поразительно то, что сверхтекучий, движущийся компонент не переносит никакого тепла — оно остаётся как бы оторванным от массы вещества, выделенным в чистом виде: сверхтекучая часть жидкости может уйти, а её нормальный компонент, то есть тепло, останется. Предсказания теории Ландау подтвердились многочисленными экспериментами. В частности, в опыте Доунта и Мендельсона из предельно узкой щели вытекала жидкость более низкой, чем в сосуде, температуры. Тайна жидкого гелия была разгадана.

Теория сверхтекучести создавалась с перерывом: в конце мая 1938 года Ландау арестовали. «По нелепому доносу, — писал он в «Комсомольской правде» 8 июля 1964 года, — я был арестован. Меня обвинили в том, что я немецкий шпион. Сейчас это иногда кажется мне даже забавным, но тогда, поверьте, было совсем не до смеха. Год я провёл в тюрьме, и было ясно, что даже ещё на полгода меня не хватит: я просто умирал. Капица поехал в Кремль и заявил, что он требует моего освобождения, а в противном случае будет вынужден оставить институт. Меня освободили. Вряд ли надо говорить, что для подобного поступка в те годы требовались немалое мужество, большая человечность и кристальная честность».

Целый год он не мог звонить и писать Коре. Она ждала. И вот ночью в квартире на улице Дарвина раздался звонок. К телефону подошла Татьяна Ивановна, Корина мать. Через минуту плачущая, улыбающаяся, счастливая Кора услышала родной голос:

– Коруша, приезжай.

Был канун майских праздников 1939 года. Кора взяла отпуск на кондитерской фабрике, где работала инженером-технологом, и вылетела в Москву.

Праздники промчались быстро, Кора уехала домой, и Дау почувствовал себя страшно одиноким.

«Очень смешно читать твои письма, в которых ты волнуешься по поводу моей любви к тебе, — пишет он ей. — Ведь я просто по временам с ума схожу от любви к тебе, ведь ты такая изумительная, тебя вообще трудно не любить. А о других ты зря волнуешься. Подумай, Корунечка, ведь мы живём всего только один раз и то так мало, больше никакой жизни не будет. Ведь надо ловить каждый момент, каждую возможность сделать свою жизнь ярче и интереснее. Каждый день я с грустью думаю о том, сколько неиспользованных возможностей яркой жизни пропадает. Пойми, Корунечка, эта жадность к жизни ничем не мешает моей безумной любви к тебе».

Летом он поехал на Кавказ. Вид у него был неважный: ввалившиеся щёки, неестественная бледность. Однажды в Теберде он нарядился привидением. Смотреть на него было жутко.

Каждую минуту он думал о Коре:

«Корунечка, золотая моя. Ну разве ты не жулик? Оказывается, ты не можешь быть счастлива т.к. я-де не могу любить тебя, как ты.

Единственное, чего мне хочется, это чтобы ты была счастливой и хоть немного любила меня. А о том, насколько ты любишь меня, я всегда могу судить по тому, как ты ласкаешься и целуешься. Мне абсолютно безразлично, сколько и каких романов ты заводишь, но когда я почувствую, что ты целуешься без энтузиазма и мои ласки наводят на тебя скуку, я пойму, что твоей любви ко мне пришёл конец.

Но счастливой ты должна быть

обязательно, всё равно, хочешь ты этого или нет. И то, что ты всячески саботируешь счастье, пытаясь быть несчастной под всяческими жульническими предлогами, меня необыкновенно возмущает…

Крепко целую нахальную сероглазую девочку.

ДАУ».

В одном из писем у Дау вырвалось признание, которое проливает свет на всю его сознательную жизнь. Только один раз у него вырвалось такое признание, один-единственный раз, но этого достаточно, чтобы понять, какого огромного, доходящего до границы человеческих сил напряжения стоила ему творческая работа:

«16 июня 1939 года. Ты не представляешь себе, Корунечка, как я устал. Помнишь, как я мечтал раньше отдохнуть хотя бы несколько месяцев подряд, в течение которых меня бы никто и ничто не мучило. Ведь уже 13 лет подряд я живу в постоянном нервном напряжении. Но ты знаешь, что из моей мечты так ничего и не вышло. Сначала переезд в Москву, потом непрерывное боление, потом этот жуткий год. Когда ты была у меня в Москве, я старался держаться веселее, и ты, вероятно, не видела, до какой степени я сейчас устал. Меньше 1? месяцев отдыха в полубольном состоянии — это, конечно, слишком мало…»

Стало очевидно, что они не должны жить в разлуке. Иногда ему удавалось вырваться в Харьков, но потом он снова возвращался в свою холостяцкую московскую квартиру. Он пишет ей всё чаще и чаще. В письмах — грусть и тоска, они полны любви, тревоги и нежности. 10 августа 1940 года он пишет:

«…иногда мне становится вдруг очень страшно, что, может быть, ты больна. Это, конечно, глупо, но я так люблю тебя, что страх потерять тебя мелькает у меня в голове. До свидания, моя самая, самая любимая.

ДАУ».

14 августа новое письмо:

«Дорогая моя девочка. А вдруг выяснится, что ты разлюбила меня… Вообще всё это очень глупо. Всю жизнь, как ни хорошо я относился к людям, я никогда не чувствовал себя зависимым от кого-либо, а сейчас ведь я так сильно завишу от тебя.

Если бы я только мог быть уверен, что ты совсем, совсем счастлива!

ДАУ».

Следом за письмом летит телеграмма:

«Такую не разлюбишь тчк Дау».

Ей нелегко было расставаться со своей фабрикой, но осенью 1940 года она оставила Харьков и переехала в Москву. Поселились Ландау в одной квартире с Евгением Михайловичем Лифшицем, который тоже перешёл в Институт физических проблем. Женитьбе Дау очень обрадовалась его мать. Любовь Вениаминовна боялась, что сын с его заумными теориями вообще никогда не женится. Она любила приезжать к молодоженам и с необыкновенной добротой относилась к своей невестке. Когда сын уходил на службу, Любовь Вениаминовна рассказывала Коре о его детстве, о том, что перед числами он благоговел так же, как начинающий поэт перед стихами и рифмами.

Накануне войны Любовь Вениаминовна умерла. Дау был вне себя от горя. Он вернулся с похорон постаревшим на десять лет. Кора подумала, что некоторое время Дау не сможет работать, но в четверг без пяти одиннадцать он, как всегда, вышел из дому, и семинар начался без опоздания. Он знал, что многие приезжают на семинар из других городов.

К этому времени труды Ландау стали настолько популярны, что иногородние профессора начали посылать к нему учеников. Осенью 1940 года в Москву приехали два студента-пятикурсника Днепропетровского университета. Поздоровавшись с молодыми людьми, Ландау повёл их в свой кабинет на второй этаж, продиктовал каждому по интегралу и куда-то ушёл. Через час Дау впорхнул в комнату и в одну секунду оценил ситуацию: один новенький всё решил, у второго ничего не получалось. Фамилия первого была Халатников. Блестяще сдав в феврале–марте 1941 года теоретический минимум, он стал полноправным участником семинаров Льва Давидовича

.