— Мне тут привезли накомарники фабричные, но у них сетка из тюля, — стал объяснять старый егерь. — Из материи. От дыхания материя к лицу липнет, и жрёт тя комар как хочет. А волосяной накомарник пузырём стоит. И не душно, и не лезет никто… Только теперь конского волоса хорошего не стало.

— Можно нейлоном заменить, — авторитетно сказал Петька. — Леска же теперь нейлоновая…

— Конечно…

Лёшка и Катя не слушали, чем кончится разговор, они пошли разогревать кусковскую стряпню.

Кусков торопился, уронил крышку в огонь. А Катя всё делала спокойно и быстро.

— Странный какой этот художник, — сказала она Лёшке.

— Чем? — удивился мальчишка.

— Нехорошо, конечно, так говорить, — сказала Катя, — но зачем он вас с Петей поссорить хочет?

— Как это? — не понял Кусков и даже перестал мешать варево.

— Не знаю, — сказала девочка. — А вот только кажется мне — не хочет он, чтобы вы подружились.

Они стояли у костра молча.

«А может, и правда он нас поссорить хочет, — думал Лёшка. — Может, он хочет, чтобы я только с ним дружил и больше ни с кем».

— А ты хочешь, чтобы я с Петькой подружился? — спросил он у Кати.

— Очень! Он очень хороший, только немного фантазёр!

— Ладно, — сказал Кусков великодушно.

Он хотел добавить: «Только ради тебя!», но не добавил.

— Вот и хорошо. — Катя длинной палкой сняла с костра ведро. И они понесли его в избушку.

Антипа Пророков уже достал из мешка свою чашку и ложку. Петька расставил на столе разнокалиберную посуду.

«Эх! — тоскливо подумал Кусков. — Вот пригласить бы Катю на чай, как тогда у Вадима пили. Чтобы сахарница серебряная и ложечки и чтобы белые салфетки и бисквиты… Она бы ахнула и на этого Петьку смотреть бы не захотела».

Застучали ложки.

— Хорош кондёр! — похвалил старый егерь. — Просто замечательный! — И, наклонившись к Лёшке, прошептал: — А ты его солил?

Кусков попробовал: есть было совершенно невозможно.

Сгорая от стыда, он кинулся за солью.

— Ничего, ничего… — гудел Антипа. — Недосол не пересол. Пересол на спине, а недосол на столе.

Столбов улыбался во весь рот.

— Эх ты! — сказал он Лёшке. — Стряпуха!

— Я? — взвился Кусков. — А ну выйдем!

— Да вы что! Вы что! — как железной плитой, придавил Антипа рукою Лёшкины плечи.

— Ну чего ты? — ещё шире улыбаясь, удивился Столбов. — Подумаешь, недосолил! Ерунда! Чего ты обижаешься? Дурачок!

— Я дурачок? — опять попытался вскочить Кусков.

— Чё ты всё вскакиваешь? — засмеялся Столбов. — Как на пружине! Туда-сюда! Туда-сюда! Ты ешь! Посоли и ешь! Вкусно, честное слово. Кать, — сказал он, — а помнишь, как я в прошлом году корову доить собрался? Ты бы видел, — сказал он Кускову, — ещё немножко, и каюк бы мне… — И Столбов ещё громче расхохотался. — Я ещё это… корову с лошадью спутал. Там в сарае было темно. — И он залился смехом, тряся кудлатой головой.

Он смеялся так весело и громко, что Кусков не удержался и тоже улыбнулся.

— Пустосмешка! — сказал он презрительно.

— Пять минут смеха как двадцать граммов масла! — наставительно сказал Петька и вышел к костру за добавкой.

— Они сегодня с дедом Клавой в бане так реготали — на улице было слышно, — сказала Катя.

— Соскучился по нас, вот и радуется! Золотой парень! — сказал Антипа и улыбнулся. Его коричневое, заросшее густющей бородой лицо сделалось добрым и ласковым. — А брехун до чего… Раз зимою ещё попросили его наши старухи газету прочитать, он и начал вычитывать: там пожар, там наводнение, там бандиты пятьдесят человек зарезали… Бабка Настя газету хвать да к Клавдию: «Дедок, ты гляди, что в мире деется…» Дед очки надел, а в газете-то в нашей районной всего и ужасов — коза пропала! Золотой хлопец!

— Чего ж хорошего? — недовольно буркнул Лёшка. — Обманщик!

— Не обманщик он, а врун! — поправил Антипа, наливая в кружку чёрного чая. — Он же не для выгоды обманывает, а для смеху врёт… Это разница.

— А я, — сказал Лёшка, — врунов презираю. Хоть каких… Ненадёжные они.

— Это Петя ненадёжный? — Катя даже встала. — Да когда Антипу Андреича браконьеры ранили, он его шесть километров по сугробам тащил… Все даже удивлялись потом, как он смог! А когда мы в болоте заблудились да в крепость попали, так он…

— Подумаешь, — засмеялся Лёшка. — Да мы тоже в этой…

Горячая рука Вадима легла Лёшке на затылок.

— Да о чём вы говорите? Вы пейте чай! Хороший парень — и славно. Где это он запропастился? Альберт, позови его…

— Вот ещё!

— Позови! — сказал Вадим.

Лёшка нехотя взял накомарник и вышел наружу.

— Стой! — услышал он Петькин шёпот. — Стой.

— Чего ты? — стряхивая его руку с плеча, сказал Кусков.

— Тихо, — прошептал Петька, — смотри, кабаны пришли…

Кусков глянул вперёд.

На том месте, где они оставили припасы, шевелились какие-то тени.

— Вот! — тихо засмеялся Петька. — Картошку они вашу едят…

— Да я их…

— Стой! Ты что! — повис на нём Петька. — Ты смотри лучше! А картошки я тебе завтра принесу! Смотри, вон какие поросята, ой! Полосатые, как крыжовник! А этот-то, носатый! Ух ты!

«Как он видит?» — удивился Лёшка, но когда его глаза привыкли к темноте, он тоже увидел носатого вожака или, наверное, мать и маленьких круглых и полосатых детёнышей, которые копались в разорванном мешке с картошкой и хрюкали.

— Я, понимаешь, вышел… — шептал Петька. — А они тут ковыряются, хорошо, я их успел заметить, а то бы мне кабаниха дала!

— Чего она может сделать? — усмехнулся Кусков.

— Чего? — ахнул Петька. — Да кабанов медведи сторонятся! Кабан одним махом лошади ногу перекусывает! У секача знаешь какие клычищи? Хо! Чего кабан может сделать…

— А откуда ты знаешь? — спросил Лёшка.

— Здрасте! — сказал Петька. — Ты что, «Жизнь животных» не читал?

— Я спортом занимаюсь. Дзюдо!

— Ну да! — пришёл в восторг Петька. — Слушай, покажи приёмчик, а?

— Спортзал нужен! — авторитетно сказал Лёшка.

— Да ладно тебе. Мы полянку найдём и на траве… А? Давай?

Странное дело: Кусков забыл, как только что этот мальчишка смеялся над ним, называя его стряпухой.

«Вроде этот Столбов парень ничего…» — подумал он.

— Тебя, Альберт, за смертью посылать… — высунул голову из двери Вадим. — Куда вы пропали?

Кабаны, услышав человеческий голос, фыркнули и рванулись напролом через лес, только треск пошёл…

— Эх! — вздохнул Петька. — Спугнули!

— Кого?

— Кабанов. Жалко, я бы ещё на них посмотрел.

— Ладно, — сказал Вадим, — идите в избу, а то Антипа ваш меня совсем заговорил… И говорит, и говорит, как радио…

— Пусть говорит! — серьёзно сказал Петька. — Пусть говорит. Он тридцать лет молчал. Заговорил — и пусть говорит досыта.

— Да я не против, только чай ваш простынет… — примирительно обнял их за плечи Вадим.

— Ой! Чуть не забыла! — всплеснула руками Катя, когда они вошли. — Директор совхоза просил вас, если не трудно, зайти завтра в правление. У него к вам есть дело. Приходите, посмотрите, как мы теперь на новом месте живём. А?

Глава восемнадцатая

Горшки и боги

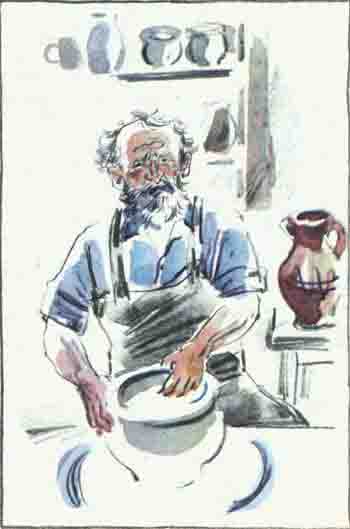

Кусок мокрой глины звучно шлёпнулся на рокочущий круг. Мастер положил на него руки, и вдруг из них стал вырастать бледно-зелёный влажный цветок кринки.

Лёшка неотрывно следил за руками мастера и не мог постигнуть, как это он вытягивает из бесформенной глины тонкую и стройную фигуру кувшина.

«Цветок! — подумал Кусков. — Он ведь не лепит горшок, а как будто выращивает». Мастер тонкой проволокой срезал готовый кувшин с основания и поставил на полку сушиться.

— Мне ваш мотор не надобен! — сказал гончар скрипучим сварливым голосом. — Я не трактор!

— Так ведь эт-т-то же для об-об-легчения! Чтобы-б-бы ноги не уставали, — сказал, страшно заикаясь, молодой парень, директор мастерских народного промысла. Так торжественно назывались два подвала: в одном стояли верстаки и станки деда Клавдия, в другом лепил горшки этот сварливый старик.

— Ежели я ногами крутить не буду, — скрипел гончар, не вынимая изо рта самокрутки, — они у меня отсохнут!

— Ну-ну-ну в-в-вот договорись с вам-ми! — развёл руками директор. — В-в-вам все условия х-хочешь создать, а-а-а в-в-вы… То вам муфельные п-п-печи не нравятся, п-подавай для обжига другие! П-п-построили, т-так нет — опять плохо!

— Пойми ты, — сказал старик. — Я же неодинаково кручу, я когда быстрее, когда медленнее. Учёный, а такой простой вещи не понимаешь. Севолод! — закричал он в дальний угол, где мальчишки, Лёшкины ровесники, босыми ногами топтали глину. — Что ты скочешь как козёл, ты не прыгай, а ходи плотней, всей ступнёй отжимай, всей ступнёй… Надавали оболтусов! Тебе не гончарный материал давить, а, прости господи, дерьмо.

— В-в-вот всё время р-ругается! — огорчённо сказал Вадиму директор мастерских, которого, несмотря на возраст (было ему лет двадцать), все звали уважительно Андрей Маркелыч. — О-о-о-рёт на всех!

— Не я на всех! — горестно сказал старик. — А я от всех криком кричу! Вот!

Он поднял ногу с рокочущего круга на перекладину, и круг остановился.

— Жил-поживал. Нет! Схватили, перевезли в эти каменны гробы — обучай горшки лепить!

— В-в-вас п-п-преподавателем п-п-просили б-быть!

— Да я согласный! Тут трудов немного…

Старик потёр тыльной стороной испачканной глиной ладони небритую щёку.

— Горшки лепить — дело нехитрое, и обезьяна выучить можно. Ему, — он усмехнулся беззубым запавшим ртом, — обезьяну-то, и работать сподручней, у него руки четыре, а у меня только две…

Кусков посмотрел на Вадима.

Художник внимательно слушал.

— Не-не-не пойму я вас! — сказал Андрей Маркелыч.

— А что тут понимать! — закричал старик, шмякая на круг новый кусок глины. — Керамические классы открыли — название хорошее. Научное! А на шута они нужны?

— К-к-как… К-к-как! — даже подпрыгнул Андрей Маркелыч.

— Ну! Счас яйцо снесёшь! — Старик положил руки на комок зеленоватой скользкой глины и неуловимыми движениями потянул-потянул его вверх. И опять на гудящем кругу стал вырастать кувшин…

— Это искусство! — сказал вдруг неожиданно для себя Лёшка и осёкся, потому что к нему все обернулись.

— А кому оно нужно? — вздохнул гончар, выводя тонкие стенки кувшина.

— Как это? — не понял Кусков.

— Ты что? — обернулся и зло прищурился старик. — Ты что, глиняную макитру на газовую плиту поставишь? То-то! Не место ей в дому многоэтажном.

— Так ведь она же красивая!

— Во-во! Для баловства!

— В-в духовку можно, — сказал Андрей Маркелыч.

— Самого тебя в духовку. Ети вот дураки… — Старик кивнул на своих учеников, которые мяли глину и что-то лепили на кругах. — Явились не запылились! «Сколько горшок стоит?» — спрашивают первым делом. «Полтинник!..» — говорят. «Лучше на ювелира учиться!» Дубиноголовые! Ходи сюды! — сказал он Лёшке.

И не успел мальчишка опомниться, как мастер усадил его за станок.

— Давай лепи!

Кусков, стараясь повторить движения гончара, крутанул ногой нижний диск. Кусок глины вдруг сорвался и улетел в дальний угол мастерской.

— Ну, давай я крутить буду! Ты хоть подобие слепи!

Кусков схватил ком глины и оторвал его от круга. Он быстро прилепил его на место, но ком скакал по доскам как живой!

— А говорят, не боги горшки обжигают! — засмеялся Вадим.

Лёшка встал из-за станка.

— Вы говорите — такие горшки не нужны, — сказал он. — Вон его как слепить трудно.

— А кто это понимает? А? — опять закипятился старик. — Привыкли всё машиной делать. Скоро на руках по одному пальцу останется — кнопки нажимать.

Лёшка вдруг вспомнил, как в городе, когда Вадим продал картину англичанам, он говорил о тех, кто ничего не понимает в искусстве, и у него было такое же злое и расстроенное лицо, как у этого гончара…

— Всё ругаисси! — услышали они голос деда Клавы.

— Во! — сказал гончар. — Етот всем довольный!

— Не всем! — засмеялся дед Клава. — Не люблю, когда без толку злобятся!

— Кабы без толку! Ты пойми, садовая твоя голова, искусство твоё плотницкое кончилось… И никому не нужно…

— И горшки?

— И горшки!

— Не нужно, говоришь, а сам лепишь…

— Да я по привычке остановиться не могу, а етим, — гончар показал на своих учеников, — транзистеры подавай! С музыкой!

— Нелепицу ты городишь! — спокойно сказал дед Клава. — Кабы не нужно было всё это, кто бы тебе мастерскую такую хорошую открыл!

— Так специалисты понимают, да ведь их — раз, два и обчёлся…

— А тебя на то и поставили, чтобы ты многих обучил!

— Вона! — закричал гончар, вскакивая из-за станка и шлёпая босыми ногами по половицам. — Вот гляди!

Он снял с полки кринку.

— Кто это из наших понять может? Такое в наших краях сто лет назад делали, а теперь только я один! И нигде больше в мире. А вот этот кувшин я на Украине видел, когда на фронте был, и делать обучился! А вот этот…

— Вы-вы-вы п-п-популярную лекцию п-прочитайте, — сказал Андрей Маркелыч. — В-в-в клубе!

— А! — махнул рукой гончар. — Кто придёт про горшки слушать!

— П-п-придут! В-в-вот т-т-товарищ художник в-выставку нам делает…

— Это верно, — подтвердил Вадим. — А вообще-то я с вами согласен, — сказал он гончару. — Большинство в искусстве ничего не смыслит, да им и не нужно оно…

— К-к-как! — закричал Андрей Маркелыч. — Вы-вы-вы что! Не нужно! Вы не понимаете?

— Чегой-то мы не понимаем? — усмехнулся гончар. — Кудахчет тут.

— Вы-вы не понимаете, что творится? Происходит стандартизация мира! — кричал начальник мастерских. Он так разволновался, что даже перестал заикаться. — Смотрите, всё становится одинаковым: одежда, дома, машины… Это неизбежно… т-т-так техника диктует. А люди-то все разные! Все народы разные! У них разная история, разное искусство… Сейчас все народы мира делятся тем, что накопили. Вот, мол, возьмите — пользуйтесь все. Вот наше искусство, вот наша душа! И человечество от этого богаче!

— Во! — засмеялся гончар. — Я горшки мои принесу — полтинник пара! Примите, человечество, в подарок! Да этого добра завались, а теперь ещё к тому же оно и не приставлено никуда, негоже для газовых плит!

— Да-да-д-да как вы не поймёте! — Андрей Маркелыч стучал себя в грудь. — Как вы не поймёте, что теперь таких вещей осталось мало и мастеров мало. Теперь каждый черепок, каждая щепка на вес золота. Теперь, когда эта кринка не в печи, её красота виднее! И это надо сберечь! И не в музее, а в руках! Живым ремеслом! Будущий человек придёт и откроет в этом то, что нам и не видно пока! Д-д-даже закон теперь принят об охране всего…

— Вона! — проскрипел гончар. — Закон вспомнил!

— А ты не смейся! — оборвал его дед Клавдий. — Он правильно вывел. Что на будущее, значит. Чтобы красота осталась! Горшки твои вид нынешний веками получали, от мастера к мастеру лучше делались, неужто это враз позабыть?

— Да на что они?

— Да у тебя в ушах смола, что ли? — рассердился дед. — Тебе человек дело говорит: ноне всё в мире фабричное, а у тебя рукомесло! Надо, чтобы оно среди людей жило! Уж навряд бы избы курные в музеи собирали, когда бы они людям не нужны были! На их не то что наши, а иностранцы из заморских краёв любоваться едут! А мы в таких жили! — Дед ляпнул стариковской ладонью по станку. — Что ты ногами сучишь! Ты слушай! Вот, к примеру, научатся через тыщу лет люди, доктора, значит, людей воскрешать! Слепят тебя обратно, как горшок разбитый! Явишься ты на свет, а твоего рукомесла нет и в помине! Да и русским духом не пахнет! Вот и стыд тебе! Тыщу лет от мастера к мастеру ниточка тянулась, а на тебе оборвалась. И добро бы на войне честью голову сложил, а то так, от гордыни своей дурацкой учеников не взял!

— Да где не взял! — закричал гончар. — Вон их целая команда матерьял месит, хоть на улицу беги!

— А ну тебя! — махнул на него рукой дед. — Пятьдесят лет тебя знаю, а ты всё ругаешься! А вы… — сказал он Вадиму строго. — Вы ему потакаете! Он нелепицу городит, а вы уши развесили!

— Убедили! — засмеялся Вадим. — Особенно убедительно было про ответственность перед будущим, про то, как нас воскрешать будут!

— Ну, это я примерно сказал… — смутился дед.

Лёшка слушал внимательно.

«Вот если вдруг, — думал он, — крепость на болоте провалится, как Атлантида! И никто её больше не увидит! Это было бы большое несчастье». Он представил, как Штифт и Колька станут его выспрашивать: что да как? А что тут выспрашивать? Тут увидеть надо! Как про эту крепость расскажешь, если там даже доски пахнут по-старинному! И горшки эти… вот представить, что их бы не стало. Это была бы большая беда!

— Да что тут толковать! — сказал дед Клавдий. — Айда ко мне в мастерскую. У меня теперь станки новенькие и снасть всякая.

Они вышли на улицу. Тощие, только что посаженные молодые деревца робко разворачивали хилые листочки.

Три десятка пятиэтажных домов стояли прямо в поле. На всех балконах, что выходили на улицу, было полным-полно всякого барахла: бочки, вёдра, ящики, велосипеды, вилы…

— А я вас повсюду ищу!

К ним подошёл директор совхоза. Лёшка узнал его. Он речь говорил, когда ломали деревню.

— Ну как? — спросил он, пожимая всем руки, и Лёшке в том числе. — Нравится?

Вадим криво улыбнулся.

— Вы не смотрите, что сейчас у нас голо! Дайте срок — будет и сад, и клуб такой отгрохаем, что хор Пятницкого можно будет приглашать.

— Улита едет. Когда-то будет, — услышали они ехидный голос из-под земли. Это старик гончар крикнул им в открытое окно своей мастерской.

— Вот вредный старик! — засмеялся Вадим.

— На таких стариках мир стоит! — сказал директор. — Лучший в нашей области умелец. Медали международных выставок имеет. В «Огоньке» про него громадная статья была… Ну как, уговорили вас?

— Уговорили, — сказал Вадим. — Выставка так выставка.

Они стали обсуждать, как будут выставлены работы Вадима в клубе, а Лёшка всё никак не мог отделаться от неотвязных мыслей, что появились у него после разговора с гончаром.

«А может, и правда всё это не нужно? Ни матрёшки деда Клавы, ни кувшины-цветы, что поднимались под рукой мастера».

Тёплый весенний ветерок гонял по асфальту пыль. Голой и неуютной была эта новая улица.

«Да я в таком же посёлке живу», — вспомнил Лёшка слова того мужика в зелёной шляпе, что выпросил самоварный кран. «Они все одинаковые, а деревня наша одна такая была на целом свете».

— Алик! — услышал мальчишка.

Кусков поднял голову. В двери балкона пятого этажа стоял Катин брат Васька.

— Привет! — ответил Лёшка. — А чего ты там стоишь?

— Мне тута лучше, — ответил мальчишка.

«Высоты боится, — понял Кусков. — Боится на балкон выходить».

— А где Катя? — спросил он.

— Она с Петей в райцентр поехала за батарейками. У нас приёмник разговаривать перестал.

«Вечно этот Петя сунется!» — подумал Лёшка.

— Вот к приезду экспедиции и приурочим открытие выставки, — сказал директор. — Они пятнадцатого июня приезжают. Предписано приготовить помещение. Ну, да у нас с этим просто. Вон два дома совсем готовые стоят. Мы людей туда осенью переселять будем, после того как они урожай с приусадебных участков снимут. А сейчас у нас там вроде гостиницы. Если хотите, переезжайте — предоставим вам хоть две квартиры. В одной живите, в другой работайте, что вам в лесу ютиться?

— Спасибо, — сказал Вадим рассеянно.

Глава девятнадцатая

«Вышлите ультрамарин»

— Где здесь почта? — спросил Вадим.

— К сожалению, — ответил директор, — помещение у нас уже построено, а почта ещё не начала работать. А вам что-нибудь нужно отправить?

— Телеграмму.

— О! — сказал Лёшка. — Давайте, я отправлю.

— Это на автобусе двадцать минут езды, — стал объяснять директор. — Райцентр, там станция, вот прямо на станции три двери, одна — комната для пассажиров, а две другие — парикмахерская и почта…

— Да найду я! — сказал Лёшка и подумал: «Может, Катю встречу».

Художник достал листок из записной книжки.

Почему-то при этом внимательно и грустно посмотрел на Кускова.

— Вот текст. Вот деньги, — сказал он, тяжело вздохнув. — Сдачу можешь истратить.

«Сколько же тут будет сдачи? — думал Лёшка, влезая в автобус. — Допустим, слово по пятнадцати копеек». Он развернул записку и увидел, что она очень короткая. «Срочно вышлите ультрамарин».

«Это сорок пять копеек, — стал считать Кусков. — Ну, пускай рубль — адрес. Ого! Остаётся больше трёшницы! Ого!» Чувствуя себя миллионером или по меньшей мере золотопромышленником из Клондайка, который нашёл громадную россыпь и теперь едет регистрировать участок, Лёшка стал насвистывать, благо в автобусе был он один.

«Хорошо бы Штифту письмо написать, — подумал он. — Всё! Про крепость, про болото». Но тут же решил, что Штифт скорее всего этому не поверит. То вдруг вилла была, и яхты, и всякие иностранцы, а тут сразу лесные дебри и крепость! Многовато получается приключений.

Автобус пылил по просёлочной дороге, мимо зелёных полей, где копошились ярко-жёлтые и красные трактора. Шумели вдоль дороги нежно-зелёные берёзы, сияло солнце, и во всю ширину автобусного окна было синее небо.

Лёшка часто разбирал тюбики с краской у Вадима в этюднике. Ему очень нравились названия на пёстрых наклейках. Например, «берлинская лазурь» и «охра светлая» или ещё «умбра натуральная», «краплак». Звучно и непонятно.

Сидя за спиной у пишущего этюды художника, Кусков уже научился на глаз определять цвет и готовился к тому моменту, когда в подходящей компании можно будет сказать тоном знатока: «Этот натюрморт должен быть более охристый» или: «Тут явно не хватает ультрамарина…»

Кусков даже подпрыгнул на сиденье! Вчера он относил в избушку этюдник, споткнулся о порог, этюдник раскрылся, и оттуда вывалились тюбики с краской. Лёшка стал торопливо укладывать их обратно… и он точно помнил! Там был ультрамарин. Несколько тюбиков.

«Странно! — подумал мальчишка. — Зачем ему ещё ультрамарин?»

— Ты чего? Заснул, что ли? — закричал ему водитель. — Слезай. Вот станция.

Лёшка отыскал нужную дверь. Подал телеграмму. Сдачи оказалось три рубля семьдесят копеек! Капитал!

— Нормально! — сказал Кусков сам себе. — Теперь нужно найти гастроном и можно будет купить хоть полкило конфет, а может, и больше… Смотря каких… — Кусков очень любил сладкое и стеснялся этого.

Он вышел на привокзальную плошадь, где завивал пыль лёгкий утренний ветерок и два весёлых щенка гонялись за бумажками.

У газетного киоска, там, где была автобусная остановка, на лавочке сидел какой-то мужчина.

— Простите, — сказал вежливым голосом Лёшка. — Где здесь гастроном?

Мужчина обернулся, и Кусков обмер. Это был Иван Иванович!

Лёшка так растерялся, что забыл закрыть рот, как ворона в жару.

— Здравствуй, Алёша, — сказал своим сиплым моряцким голосом Иван Иванович.

— Здрасте! — прошептал Кусков.

— Вот, значит, как… — для чего-то сняв фуражку и вытирая блестящий козырёк рукавом, сказал Иван Иванович. — Вот, отыскал я тебя, значит…

— Ну и что? — Кусков засунул руки в карманы. — Я и не прятался. И нечего было меня выслеживать…

— Мать извелась вся, — укоризненно покачал головой моряк.

— Ничего, — ответил Лёшка и хотел добавить: «Не умрёт», но не решился. Сейчас он себе очень нравился! Так здорово отвечал и не робел нисколько.

— Я ломоть отрезанный! — сказал он как можно увереннее. — И нечего обо мне волноваться! Не пропаду!

— Это конечно, — согласился Иван Иванович. — А всё ж оставил бы адрес.

— Что ж она сама не приехала? Что ж она вас послала, если уж так волнуется?

— Да болеют они.

— Кто это — они?

— Анна Николаевна да Колька, сынишка мой. Простудился, всё на балконе торчал…

«Меня дожидался», — подумал Кусков. Он вспомнил, как малыш солил суп, и закричал:

— Я никого не звал! И мне никто не нужен!

— Волнуется она. Здоров ли ты? — оправдывался моряк.

— «Здоров»! «Волнуется»! Что ж она раньше не волновалась. Здоров! Куда хочу, туда и еду!

— Да разве она против? Ты бы только сказал куда…

— Ага! — закричал Кусков. — Конечно. Ещё и денег на дорогу дали бы, чтобы я убирался с глаз долой, чтобы вам не мешал!

— Эх! — крякнул моряк. — Зря ты так, Алёша! Зря!

— Что «зря»! Что «зря»! — кричал Лёшка, и ему было так себя жалко, что он боялся заплакать. — Я вам не мешаю! Целуйтесь-милуйтесь на здоровье на старости лет! Тоже мне любовь придумали!

На другой стороне улицы показались старухи, они, как бы между прочим, остановились поговорить, но даже отсюда, через улицу, по их спинам и оттопыренным из-под беленьких платочков ушам было видно, что они просто умирают от любопытства.

Иван Иванович глянул на них и покраснел.

— Мал ты ещё про любовь толковать! — сухо сказал он и решительно надел фуражку.

— Ах, мал? — зашёлся Лёшка.

— Мал! — как кирпич положил, веско сказал моряк. — Ты бы пожил один с дитём малым, которое день и ночь мамку просит… Не виноватил бы нас. Вот! А как она с тобой одна маялась? Ты хоть видел, что у тебя мать ела все эти годы? Сам-то вон какой вымахал… А мать-то у тебя как былиночка. На стройке, думаешь, просто? Ты её хоть раз пожалел?

— А она меня пожалела? — сел на любимую лошадку Лёшка.

— Пожалела, — твёрдо сказал Иван Иванович. — Она для тебя и замуж собралась.

— Как это? — опешил Кусков.

— А так! — ответил моряк. — Ты в армию пойдёшь или учиться — что, думаешь, у тебя по ней душа не заболит, а так она не одна останется!

— Не бойтесь, не заболит! — сказал Кусков.

— Много ты знаешь! — Иван Иванович расстегнул воротник рубашки, и стала видна полоска белой необветренной кожи. — Люди друг другу нужны! И поддержать, и помочь! Жизнь, Алексей, штука трудная и не больно ласковая, а когда люди друг за дружку держатся, тогда легче. А ты — «целуйтесь-милуйтесь». Не надо так про мать! Ты и так перед нею виноват.

— Я? — захлебнулся от возмущения Кусков. — Я? Это я, что ли, замуж собрался? Я, что ли, вас привёл?

— Ты сбежал! — сказал отчим.

— Не сбежал, а уехал! Уехал! Понятно?

— Мне-то понятно… Мне ох как понятно! — потупил голову моряк. — Я тоже один раз уехал! На фронт! И доехал до фронта! И сыном полка стал! И вернулся через три года! Красивый, весь в медалях! Куда там! Герой! Пятнадцать лет — а кавалер ордена!.. А мама-то уж померла. И прощения просить не у кого. Вот так вот…

Лёшка поглядел на отчима. Тот сидел, низко опустив голову, и большими красными руками заглаживал на коленях брючные складки.

— Что ж вы ей — и не писали три года?

— Как писать? Я же в полку наврал, что сирота. Иначе меня бы домой отправили…

Иван Иванович смотрел куда-то вдаль, в самый конец привокзальной улицы.

— Может, и жизнь у меня не задаётся, что я у матери прощения попросить не успел…

Кускову показалось, что Иван Иванович — это Колька, только большой, Колька, каким он будет через сорок лет. Но тут же спохватился:

— Разжалобить меня хотите? Не выйдет, — решительно заявил он.

— Дурачок, — спокойно сказал моряк.

— Нет! Не дурачок! Ха-ха! Это вы ловко придумали. Уговорить хотели! Чтобы я сдался! А вы бы жили себе с удовольствием!

— Да мы тебя круглые сутки по всем милициям искали!

— Не хочу с вами разговаривать…

— Да ты не разговаривай! — взмолился отчим. — Ты матери напиши! Прошу тебя! Пожалей ты её!

— Как же! Всех жалеть — жалости не хватит!

— Лёха! — рявкнул моряк. — Ты не дури! — Он схватил Кускова за плечо. — Постой!

— Руки! — крикнул Лёшка. И за самое запястье — хвать! зажим! рывок! И не ожидавший нападения моряк сел мимо лавочки в пыль.

Со всех сторон бежали старухи.

— Не трожь ребёнка! — кричала одна, самая древняя, размахивая тяжеленной клюкой.

— Ишь какой — дитя забижать! — кричали другие.

— Да что вы! Мамаш… Да что вы! — растерянно отмахивался от наседавших бабок Иван Иванович.

— Милиция! Милиция! — истошным голосом вопили старушки, и в ответ им от вокзала уже заливался трелями милицейский свисток.

— Алька! — услышал Кусков. — Жми сюда! Бежим!

Краем глаза Кусков увидел, что от станции ему машет рукой Петька:

— Сюда! Сюда!

— Граждане! Граждане! — раздвигал мгновенно собравшуюся толпу милиционер.

— Эх! — крикнул Лёшка, перемахивая через скамейку. — Ошпарю!

Бабки ухнули. И Кусков рванул напролом туда, где стоял Петька.

Глава двадцатая

Печь на поляне

— Чегой-то он? — вытаращил глаза Петька, когда к нему подбежал Кусков. — Давай в машину. Мы на «газике» директорском. Катин отец тут за запчастями приезжал, и мы с ним.

Мальчишки, запыхавшись, влезли в машину, она стояла за станцией у каких-то складов.

— Горим, что ли? — спросил водитель, очень похожий на Катю — такой же рыжий и веснушчатый. — То тебя, Петро, не дождёшься, то ты летишь сломя голову.

— Да тут такое дело… — начал рассказывать Столбов.

— Здрасте! — перебил его Кусков. — Здравствуй, Катя. Ну как, купили батарейки?

— Да нет! — ответила девочка, многозначительно глянув на Петьку. И Столбов сразу осёкся. — Тут всё плоские, а нам круглые нужны.

— Круглые — дефицит, — сказал Петька, сделав понимающее лицо. Мол, что мне, не ясно? Не хочет Алик разговаривать о случае на площади, — значит, не надо! Я человек деликатный, могу и помолчать. Но не такой он был человек, чтобы утерпеть и не спросить, что же там всё-таки было. Почему, как ему показалось, Лёшка дрался с моряком.