Вадим сидел где-то у самого окна, под иконами. Он разрумянился и улыбался, но глаза его, цепкие глаза художника, хватали интересные стариковские лица, старинные рубахи, словно фотографировали.

— Клавдей! Клавдей! — кричали из угла. — Доставай гармонию!

— А что, — кричал дед Клава. — Закусывайте, а потом не жалей полов, отпляшем напоследок.

— Почему напоследок? — спросил Лёшка.

— А вы что, ничего не знаете? — спросила Катя.

— Катерина! Катюша! — кричали ей из-за стола. — Сделай выходку — начни!

— Да ну! — отмахивалась девочка.

Дед Клава развёл гармонику, и она полыхнула на пол-избы расписными розовыми мехами, словно жар-птица махнула крылом…

И такая рассыпалась кадриль, что Кусков так и застыл с поднятой на вилке большущей картофелиной. А ноги у него сами собой начали приплясывать.

Немолодой мужик, совсем незаметный за столом, вдруг скинул звякнувший медалями пиджак, крутанул ус и прошёлся по горнице.

Он вроде и не плясал, так просто ходил, притопывая каблучками. Вот он сделал круг, другой, словно навивал в горнице пружину, которая уже звенела в воздухе и вот-вот готова была сорваться.

— И-и-и-и-их-х-х! — выкрикнул он вдруг, махнул ногой под потолок, чуть не под лампу, и такая дробь рассыпалась по половицам, такой и плеск, и мелькание ладоней наполнили дом, что Кускову показалось, будто он и сам пляшет.

И вот уже две женщины сорвались и пошли вслед за танцором, а минуту спустя всё вокруг ходило ходуном, казалось — крыша слетит и дом раскатится по брёвнышку.

В этот момент страшно пожалел Кусков, что не умеет плясать!

Катя носилась пламенем по избе, и коса её мелькала как лисий хвост.

— Валяй! — кричал дед Клава. — Разноси! Эх! Кавалер нонеча слабый пошёл, необученный! Мне бы годков несколько скинуть, я бы показал молодца!

Но Лёшка обратил внимание на то, что у Кати было совсем невесёлое лицо. Она плясала, будто боялась расплакаться… Лицо у неё было бледным, губы закушены…

«Да что ж такое происходит? — подумал Лёшка. — Ведь она в самом деле чуть не плачет».

Дед Клава бросил играть, когда большинство танцоров повалилось на лавки.

— Ничё! — сказал тот мужик, что начинал пляску. — Ничё, мы можем ещё кое-что… — Он нисколько не задохнулся, словно и не танцевал.

— А всё ж не то, — сказала старуха, сидевшая напротив Кускова. — Мы, бывалочи, не так танцовывали…

— И то правда. Хоть и хорошо, а всё ж не так… — поддакнула ещё одна.

— Ты поглядела бы, как внук мой скачет, — степенно ответила ей старуха с медалью матери-героини. — Эдак ноги рогачом разведёт — и давай трястись, давай трястись! И как его девки такого терпят!

— А что! — сказал дед Клава. — Я молодой был — тоже козлом скакал.

— Ну всё ж не этак.

— Не то беда! — прогудел Антипа. — Не то беда, что по-другому пляшут, а то беда, что не по-своему!

— Именно что! — поддакнула бабушка Настя. — Как негр-то, всё едино не сумеет, а сумеет, дак всё не негр, а свой-то, отеческий танец позабыл…

— Ноне уж никто, как в старину, и не танцует, а хорошо танцевали…

— А как? — спросил Вадим.

Никогда раньше не видел Лёшка его таким. Рубаха у художника была расстёгнута, волосы упали на потный лоб, а рука так и бегала по листу… Гора набросков лежала перед Вадимом на столе.

— Раньше со всем степенством танцевали… Стеночкой.

— Так покажите! — взмолился горячо, как мальчишка, Вадим.

— Покажите, покажите… — загудели за столом.

— Да уж мы сто годов не танцевали… Ну что, Марковна, человек просит…

Старухи, посмеиваясь, подталкивая друг друга, выстроились у стены.

— Павлин нужон! Клавдей, иди павлином!

— Я хучь кем могу! — Дед Клава выкатился перед линией.

— Ай, вот шёл павлин! Ай, лятел павлин! — резким голосом прокричала старуха, та, что звали Марковной. И старухи, выпрямившись, качнулись вдоль стены.

— Он летел-спешил через улицу!

Эта песня была совсем непохожа на то, что прежде слышал Кусков и что считал русской народной песней. Старинный, вибрирующий напев, пришедший из глубины веков, лился в горнице.

— Ай, нёс павлин! Ай, нёс павлин!

— Спел виноград! Спел виноград!

«Виноград?! — подивился Кусков. — Да откуда же эта песня? В здешних лесах клюква да морошка… А тут виноград!»

Дед Клава степенно прошёл перед стенкой старух и поклонился запевале, и та ответила поясным поклоном, торжественно и чинно.

— И нёс виноград, ай, нёс виноград!

— Лебедице своей белой!

Дед Клавдий выбрал из всего ряда бабушку Настю и поклонился ей. И она вдруг покраснела, как молодая девушка, и торопливо поклонилась старику.

Лёшке показалось, что нет стен, а вокруг «зелен луг», и не старухи водят хоровод, а молодые девушки, будто слетело полвека. И они, стройные, принаряженные, ходят по свежей весенней траве.

И дед Клава не смешной вихрастый старик, а молодой весёлый парень, впервые повстречавший свою будущую жену… Кусков оглянулся на Вадима. Художник неотрывно глядел на качающуюся стенку хоровода.

Из-за стола поднялся ещё один старик и стал рядом с дедом, и ещё один, и ещё… И вот уже две стенки качались одна против другой. Торжественными были лица, значительны и плавны поклоны.

Какая-то женщина вытолкнула Кускова из-за стола, и незнакомый рябой мужик твёрдо взял его за руку. И тут же с другой стороны почувствовал мальчишка плечо высокого худого старика. Не попадая в такт ногами, двинулся он вместе со всеми. Ему показалось, что вокруг него много-много людей, и все они родные, и все они встанут за него вот так плечо в плечо. Ему было хорошо, хотелось, чтобы этот танец никогда не кончался…

Прямо перед ним оказалась Катя, и она, заворожённая общим движением, двигалась торжественно и серьёзно…

— А что! — сказал дед Клавдий, когда всё кончилось и в тишине пригорюнились гости за столом. — А что, Настя! Ты была мне хорошей женой! Спасибо тебе. Перед всеми людьми говорю…

Он встал и поклонился бабушке Насте.

И старуха тоже поднялась и дрогнувшим голосом ответила:

— Спасибо и тебе, Клавдий Потапыч. Ты был мне хорошим мужем, а если не угодила чем — прости! — И она медленно и низко поклонилась старику.

— Да вы что! — закричали за столом. — Вы что, помирать собрались, что ли? Теперь самая хорошая жизнь начнётся! Как в городе, а вы такое!

Катя вскочила и, закрыв лицо руками, кинулась из горницы. Гости загалдели, затормошили стариков.

Вадим подошёл к Лёшке.

— Пойди посмотри, куда девочка побежала, — велел он. — Верни её обратно.

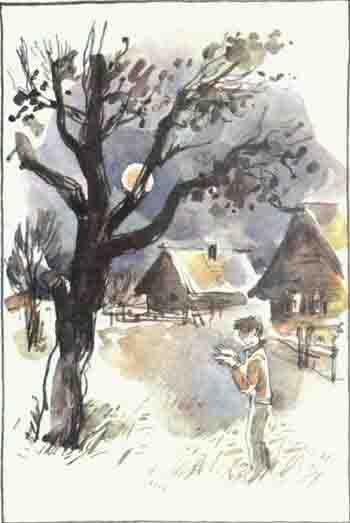

Кусков вышел на крыльцо. Было совсем темно. Огромная оранжевая луна поднялась над зубчатой стеной леса.

Нащупав мокрые от вечерней росы перила, мальчишка спустился во двор.

— Катя, — позвал он. — Катя… Где ты?

Две старухи гостьи спустились мимо него по ступенькам.

— Помирать не помирать, — говорила одна, — а годы наши преклонные, и правильно Клавдий сделал, что перед всеми жене спасибо сказал.

— Правильно! Правильно! — поддакнула её спутница. — Скоро ль теперь вместе соберёмся, да и где… Городские-то комнаты маленькие.

— Всё ж Настасья счастливая: всю жизнь с мужем прожила. А у нас пошли как мужики на гражданскую, да так и по сю пору там…

— Я мужа-то и не споминаю, — сказала первая старуха. — Я уж его и забыла совсем. Фотокарточку помню, а живого нет. Мне сынов жалко. Сперва после войны часто мне снились, а теперь редко когда. На Девятое мая приснились все пятеро. Все в военном. Я в военном-то их не видывала… Стоят строем все с ружьями, с котомочками. Мой Сашенька всё пить просит. Я уж и воду на перекрёсток лила, а всё не помогает… Всё снится, как из танка высовывается да просит: «Мама, пить! Горю!»

Голоса удалились, вот уже и платки не белеют в темноте улицы, только соловей закатывается немыслимыми трелями да красный свет падает из окон гудящей голосами избы.

Там дед Клава наяривает что-то лихое на гармонике, в лад стучат каблуки и сыплются визгливые частушки.

— Ну что? — спросил Лёшку с крыльца Вадим. — Где девочка?

— Наверно, домой убежала, — ответил Кусков, поднимаясь на ступени.

— Ну как? — спросил художник, раскуривая сигарету Лёшка увидел, как у него в руках ломаются спички.

— Чего «как»? — спросил Лёшка. Первый раз ему совсем не хотелось говорить с Вадимом. Лучше просто посидеть на крыльце, послушать соловья, подумать…

— Как что? Хоровод.

— Какой такой хоровод? — нехотя буркнул Лёшка.

— Ты что, не понял, что это был хоровод? — удивился Вадим. — Настоящий, понимаешь… Не какой-то там «каравай-каравай» или ансамбль «Берёзка», а настоящий… Хотя, — добавил он, жадно затянувшись, — «Каравай» — это ведь тоже старинный хоровод, языческий… Круг — символ солнца. Ты задумывался, почему деревенский хлеб — это всегда круг и лепёшка? Это — солнце, а солнце — это жизнь. С ума сойти…

«Да что он всё болтает, — досадливо подумал Кусков. — Постоял бы молча».

— Ты понимаешь, что мы чудо видели? — горячо говорил художник. — Ты понимаешь, что завтра этого уже не будет! Уйдёт это поколение — уйдёт и это искусство.

— Почему это уйдёт? — спросил Лёшка. — Что же, людей не будет?

— Будут, но другие.

— Ну и что?

— Да то, что им будет это всё неинтересно… Вот как тебе, например.

— Почему это мне неинтересно, очень даже интересно… И вообще.

— Ну и что ты понял? — насмешливо спросил художник. — О чём этот хоровод был?

Лёшка вдруг вспомнил мать и Кольку, который не хотел распечатывать без него «кахей» и который кричал, что хочет много братьев, много сестёр, много бабушек и дедушек, чтобы всех было много и все были вместе… Он вспомнил стариков и старух в хороводе… И ему вдруг захотелось обхватить мать за плечи и прижаться к ней изо всех сил.

Он всегда стеснялся, когда мать его целовала или гладила по голове, всегда старался вырваться и убежать.

«А чего стесняться! — подумал он. — И ничего тут стыдного нет, если мать целует!»

— Этот хоровод про то, что все должны друг за дружку держаться! — сказал он. — Хорошо, когда людей много и все друг другу близкие!

— Да? — спросил художник странным голосом. — Смотри ты…

Они молча стояли на крыльце. Луна оторвалась от верхушек деревьев, побледнела и уменьшилась, и всё небо усыпалось звёздами. Словно землю накрыли большим чёрным куполом. Но купол этот был старый, весь в дырках, и сквозь эти дырки пробивался свет, который был там, ещё выше…

Странный звук заставил их обернуться. В том крыле избы, где были хозяйственные помещения, тихо скрипнув, растворились ворота. Из них вышел Антипа Пророков. Художник и мальчишка сразу узнали его по сутулой спине, густой окладистой бороде и ружью за плечами.

Старик вывел из подклети коня. Конь в свете луны казался серебряным. Даже сейчас, в темноте, было видно, какой он старый.

Конь стоял, понуро опустив голову, пока старый егерь затворял ворота подклети, покорно шёл за ним через двор и только на улице вдруг остановился и, обернувшись к избе деда Клавы, тяжело вздохнул.

— Вот так-то, Орлик милый, — услышали они голос егеря. — Ничего не поделаешь! Пошли…

Конь покорно зашлёпал старческими разбитыми копытами, и скоро звук их совсем затих в темноте.

«Куда это они?» — хотел спросить Лёшка, но оглянулся на сад и замер. Странный свет мерцал между деревьями. Огромная луна светила сквозь цветущие ветки.

А ветки сверкали миллионами росинок. Соловей свистел так, словно хотел весь изойти на трели без остатка. Звуки наполняли сад, и казалось — каждая нота превращается в росинку, ловит лунный свет и дрожит на тёмных листьях.

Пахучий, сырой и свежий запах шёл от некошеной травы, от прелой прошлогодней листвы, от цветов яблонь.

И вдруг росинка, которая светила ярче других, сорвалась и поплыла в воздухе, за ней другая, третья…

«Светлячки!» — догадался мальчишка. Он никогда в жизни не видел светлячков и, пожалуй, даже не очень верил, что они существуют, и вдруг — на тебе! — целый сад наполнен их сиянием.

Осторожно, боясь дышать, Кусков снял с ветки маленькое насекомое, и светлячок продолжал светить у него на кончике пальца. Голубоватый дрожащий свет лился с Лёшкиной руки, точно это была волшебная свеча.

Прикрыв светлячка ладонью, Лёшка подошёл к Вадиму:

— Смотрите! Настоящий…

— Да! — ответил в сумраке шёпотом художник. — С ума сойти, я ведь никогда их не видел! Никогда.

— Я тоже! — быстро сказал Кусков. Он посадил светлячка на перила, и светящаяся точка поползла по чёрному старому дереву. Вадим вдруг обнял Лёшку за плечо. И Кусков, который всегда был принципиально против всяких телячьих нежностей, замер, боясь, что он уберёт руку!

— Ты счастливый! — сказал Вадим. — Вон какая ночь! Запомни её. Красоты в жизни немного…

Он помолчал.

— Не всякий её поймёт. — И добавил: — Да и не каждому она нужна.

— Мы с вами понимаем! Да? — торопливо сказал Лёшка.

Художник усмехнулся, достал из нагрудного кармана сигарету, закурил.

— Иди спать, — сказал он. — Поздно уже.

Глава двенадцатая

Резные наличники

Лёшка бежит, бежит, спотыкается, падает… А сзади наезжает на него танк. Грохочут страшные гусеницы, ревёт мотор, содрогается земля… И горит, горит всё вокруг. Вот и окоп. Лёшка видит, как из него поднимается во весь рост Антипа Пророков и танк вдруг останавливается. Из открытого люка высовывается Вадим… Лицо у него бледное, расстроенное.

«Что это?» — говорит он.

«Что это?» — кричит Лёшка. И просыпается. Действительно, всё грохочет за стенами сарая.

— Что это? — кричит Кусков и высовывается из чердачного окна. Под сараем стоят пять бульдозеров и прогревают моторы. Из дверей избы выносят вещи — самовары, подушки. Дед Клавдий суетливо запихивает в кузов грузовика, где уже стоит его «мичуринский», сборный из разных деталей, станок, ящики с инструментом.

— Да не суетись ты! — кричит ему рослый мужик, на которого очень похожа Катя. Наверное, её отец.

Кусков скатился по лестнице с чердака. И увидел большую толпу на улице перед домом. Из других двух домов тоже выносили мебель, поднимали её на высокие зелёные грузовики.

Толпа ребятишек гуськом выходила из дома напротив, у каждого в руках что-нибудь было, самый маленький нёс, как вазу, ночной горшок.

— Быстро! Быстро! — командовала ими Катя.

— Что это? — спросил её испуганный Кусков. — Война?

— Какая война! — сказал неизвестно откуда появившийся Вадим.

— Переезжаем, — объяснила Катя. — Переселяемся в новый посёлок.

— В больсуссем доме будем зыть! — подсказал малыш, который нёс горшок.

— Там кино! Там школа! — галдели ребятишки.

— Вода не в колодце, а в крантике… Отвернул, раз — и почечёт…

— Не «почечёт», а «потечёт», — машинально поправила Катя. — Давайте в машину все!

— Да, — сказал мальчишка лет десяти, — а как же костёр? Я хочу смотреть!

— Да что там смотреть-то? Там смотреть не на что!

— Да… — заныл мальчишка.

— Пусть остаётся! — сказал Вадим. — Я за ним послежу.

— Вам работать нужно! — ответила Катя. — Деду Клаве укладываться помогать…

— Ну я присмотрю! — выпалил Лёшка. — Пусть остаётся!

— Чтобы с последней машиной приехал! — крикнула Катя, метнув юбчонкой через борт машины. — Чтоб приехал…

— Давайте на митинг! — кричали из толпы.

Вадим, Лёшка и Катин брат стали со всеми вместе.

— Внимание, товарищи! Внимание! — кричал высокий мужчина, и солнышко весёлыми зайчиками плясало на медалях, которые как чешуя покрывали его грудь. Он стоял за столом, покрытым красной материей, и стучал карандашом о графин. — Предлагаю митинг считать открытым!

Все стали хлопать в ладоши.

— Слово предоставляется директору нашего совхоза…

— Дорогие односельчане! — закричал директор с худым коричневым лицом и голубыми, как у деда Клавы, глазами. — Хватит нам жить по медвежьим углам! Сегодня мы сносим деревню, вернее, то, что от неё осталось, и переселяемся в наш новый, благоустроенный посёлок! Хватит нашим старикам жить в одиночестве! Хватит ребятишкам за восемь километров ездить в школу! Всё теперь будет по-новому! Дорого стали нам эти дома, — кричал директор, — но наша Родина ничего не жалеет для трудового человека. Дома, товарищи, настоящие, городские… В каждой квартире — ванна, газ!

— Да ну её, ванну, грязь размазывать, — сказали из толпы, — в ванне не попаришься…

— А для любителей строим баню — сауну. И кафе…

Он ещё долго говорил, какие в новых домах будут удобства. И приусадебные участки, и детский сад… И сарайчики, а для деда Клавы в подвале дома, где он будет жить, оборудована мастерская… И вообще, дед становится мастером народного промысла и у него будут ученики…

— А кто будет землю пахать? — сказал какой-то мужик в зелёной шляпе.

— То есть? — не понял директор.

— Да у вас всё кафе да ванны… А кто будет землю пахать? Сколь в ваших домах этажей?

— Пять.

— От земли высоко! Станут эти вот детишки заботу об ней иметь?..

Тут все загалдели, стали между собой ругаться, спорить…

— Робята! Робята! — закричал дед Клава. — Дайте я скажу! Дайте мне…

Он вышел к столу, снял шапку.

— Со слезами прощаюся я с этим местом! — закричал он и поклонился своему дому. — Здесь мы жили, здесь войну страдали, здесь помирать собирались, да вот не пришлось… Не в моих силах жить здесь одному! — крикнул он. — Нас ведь тут осталось две семьи. А деревня наша на полях как бельмо и простору тракторам не даёт! По преклонности возраста жить одни мы здесь не можем… Но деревню мне жалко! Ох как жалко…

Он вытер глаза шапкой.

— Но я прогресс понимаю… Эх! — закричал он. — Чего там — ломай!

Мелькнул красный флажок. Бульдозеры взревели, натянулись тросы, которыми были оплетены избы. Машины дёрнули.

Изба деда Клавдия застонала, заскрипела. Покосилась и поехала в сторону драночная крыша, вся позеленевшая от молодого мха.

— Стой! — вдруг закричал дед Клавдий. — Стой!

Он сунулся прямо под гусеницы бульдозера.

— Куда! — закричал водитель.

— Никак переселяться раздумал! — ахнула в толпе какая-то женщина.

— Дак уж избу-то совсем порушили.

— Ты что, с ума сошёл? — кричал бульдозерист.

Но старик его не слушал, он шустро перемахнул через натянутые тросы и, схватившись за край наличника, стал отрывать его от стены, уже низко наклонившейся над землёй.

— Ты что под машину лезешь! — ругался на деда бульдозерист.

— Ой! — охнули в толпе. — Никак наличники сымает.

— Готовы всю избу в новую квартиру перетащить! — фыркнула какая-то девчонка, старше Лёшки.

— Крохобор, — подтвердил парень, что стоял рядом с ней, и тут же получил такой звонкий подзатыльник от мужика в зелёной шляпе, что даже наклонился. — Ты чё!

— Ничё! — ответил мужик. — Помалкивай, сопля немеренная, кишка тонка стариков учить.

— Ага! Больно здоровый выискался…

— На тебя здоровья хватит!

Лёшка смотрел, как суетливо, неловко отдирает старик наличники. Сыпалась краска, скрипели и ныли гвозди.

Пожилой тракторист вылез из машины, подал старику топор, а сам, закусив папиросу, стал отдирать резное украшение ломом. Дед Клавдий махнул топором раз, другой, да всё не в лад, всё мимо.

— Эх, — вздохнули в толпе, — ведь первый в наших местах плотник, а тут будто век топора не держивал…

— Поглядел бы я, как ты своё жилище рушить будешь, — сказал мужик в зелёной шляпе.

— А я что, не деревенский? Мы в посёлок только прошлым годом переехали…

— Ты молодой…

Дед Клавдий оторвал два наличника, отнёс их в сторону. Красивые резные доски оказались такими большими, что дед их едва тащил.

Ему помогли уложить их на землю. Лёшка посмотрел, как нелепо они лежали на траве.

— Ну всё, что ли? — торопили бульдозеристы.

— Счас, счас, — суетился старик. — Это ведь память, отец мой резал перед империалистической…

— Да куда ж ты их денешь?

— На балкон! Мне балкон в квартире даден.

— Дак он не для хламу!

— Рази это хлам? — растерялся дед.

— А то нет? — засмеялись в толпе. — Гнильё одно деревянное.

Старик уронил деревянный гребень от наличника.

— Отец мой резал. Мастер он был, я к старости только так резать научился… Неужто хлам?

— Не слушайте! Не слушайте никого! — сказал вдруг Вадим и, отодвинув Лёшку, шагнул к старику. — Кого вы слушаете? — сказал Вадим. — Кого? — И он глянул на толпу так, как смотрел в городе на Лёшкиного отца, словно тут никого не было… Или как на иностранцев, когда говорил, что они ничего в искусстве не понимают.

— Эх вы! — сказал мужик в зелёной шляпе, помогая старику поднять доски на машину. — Ещё спохватитесь.

— Это искусство! Народное искусство, — сказал директор и сам стал отрывать третий наличник.

— Да ладно! — сказал дед Клава. — Чего уж теперь. Ломай!

Трактора натянули тросы, изба накренилась ещё больше, крыша поползла в сторону, и вдруг разом, как картонный домик, всё повалилось и стало раскатываться по брёвнышкам. Туча пыли взвилась над горой обломков и щепок.

Ошалелый кот выскочил неизвестно откуда и взлетел на дерево.

— Во! — закричал Катин братишка. — Лазер! Лазер! Слезай! Не бойся! — Он с другими малышами, что приехали посмотреть, как будут сносить деревню, стал сманивать кота. Лёшка тоже было пошёл с ними, но оглянулся, увидел старика Клавдия и остался.

Дед стоял на бугорке и смотрел на то место, где прежде стояла его изба.

Ветер надувал парусом его белую рубаху, подпоясанную узеньким ремешком, вздымал редкие волосы. Бабушка Настя подошла к нему и потянула за рукав, и они пошли прочь, к автобусу, который стоял на дороге.

Старик Клавдий всё оглядывался, спотыкался и оглядывался на то место, где два бульдозера сгребали в кострище трухлявые брёвна.

Глава тринадцатая

А вы чьих?

— Руки вверх! — закричал Катин братишка. Он вытащил из горы мусора какую-то латунную штуку.

— Смотри ты! — сказал мужик в шляпе. — Кран! От самовара! Ишь ты! — Он судорожно дёрнул кадыком. — Эй, пацан. Ну-ка, покажи…

— Ага, — спрятал за спину руку мальчишка.

— Покажи! — сказал Кусков.

У мужика было такое выражение лица, словно он увидел давнего знакомого.

— Вот тебе раз, — сказал он, качая на руке старинный кран от самовара. Кто самовара не видел, тот бы, наверное, и не сообразил, что эта латунная болванка с прорезью — кран. А вот на самой головке её сидел кружевной, весь прорезанный петух. — Эх! — вздохнул он. — Тут ещё свисток был, когда чай разливали, свистел.

Большая мозолистая рука мужчины заметно дрожала.

— Слушай, — сказал он Катерининому брату, — сменяемся? Я тебе вот ножик… Тут два лезвия. — Он стал шарить в карманах.

— Бизнес! — сказал Лёшка. — Меняйся!

Мальчишка вдруг посерьёзнел и сказал:

— Мне папа меняться не велит. — Он жадно глянул на ножик и вздохнул. — Так берите, я же эту штуковину не покупал, а нашёл. Значит, она не моя…

Первый раз в жизни Лёшка Кусков своими глазами видел, чтобы кто-то отказывался от обмена.

— Чей же ты будешь? — наклонился к нему мужик. — Не Хвоста ли сын?

— Какого ещё Хвоста? — надулся мальчишка. — Я Стамиков Федя.

— Которых Стамиковых? Сапожника, что ли, внук? Или тётки Пантелевны, которая на угоре жила…

— Не! — сказал Федя. — Пантелевна давно в город уехала. Я Сергея Степановича сын.

— Я и говорю — Хвоста.

Мужик пояснил:

— Мы ж вместе в школу бегали. Он коню хвост на леску отрезал, вот его Хвостом и прозвали.

Мужик сел, вытащил из кармана пачку папирос, судорожно закурил.

— Ходи сюда!

Федька подошёл.

— Маму у тебя не Любой ли звать?

— Тётей Любой! — кивнул мальчишка.

— Вон, значит, как! — сказал мужик. — Я и то гляжу, похож ты на Любу. И на Хвоста похож. Ай да Серёга…

— Дяденька, — спросил Федька, — вы-то чьих будете?

— Я дальний! — потупился мужик. — Вот вишь, как успел: всё ж застал последнюю избу в деревне. А мог приехать на день позже и места бы не нашёл. Свободное дело.

Он достал из кармана белый платок и, как величайшую ценность, завернул в него кран с петухом.

— Вот! — сказал он Лёшке. — Мыкаешься по свету… Всё счастье ловишь, а и не заметишь, как от родного дома один самоварный кран останется. Вот так-то…

Ногти на руках у него были круглые, крепкие, некоторые отбиты.

«Строитель», — решил Лёшка.

— Где оно, счастье-то? Всё раньше думал — в заморских землях. А оно вот где! Спохватишься потом, а уж возвращаться-то некуда.

— Вы в посёлок поезжайте! — сказал Кусков.

— Хе! — усмехнулся горько мужик. — Да я в таком же посёлке живу! Посёлки-то, милый, все одинаковые, а вот деревни такой больше во всём свете не было… Это я тебе точно говорю, уж я-то повидал всякие края на своём веку…

— Что ж, — сказал Вадим. Он стоял рядом и слышал весь разговор. — Что ж, люди по этим посёлкам скучать не будут?

— Отчего ж, — сказал мужик, докуривая. — Будут и по ним скучать. И они тоже кому-то будут родина. Только не скоро это ещё будет. Мне бабушка моя сказывала: домовой живёт в доме. Человек из дому уходит, домовой в одиночестве скучает, вот человека домой и тянет… А домовые, слышь, тоска по дому, — он задавил окурок о ладонь, и Кусков подивился, как он руку не обжёг, — домовые в посёлках ещё не завелись… Вот так-то. А ножик возьми! — сказал мужик Федьке. — Это я тебе дарю на память о нашей деревне…

Он встал и пошёл к автобусу, куда садились приехавшие смотреть, как будут ломать деревню.

— Федя! — кричала какая-то женщина из кабины грузовика. — Домой поехали! Мать зовёт.

— А костёр? — расстроился мальчишка.

— Потом посмотришь. На той неделе Глинянку ломать будут.

— До свидания, — крикнул мальчишка Кускову и Вадиму, — приходите в гости. Мы на пятом этаже живём теперя! У нас из окна далеко видно.

Фырчали, отъезжая, грузовики, гремели бульдозеры. Школьники помогали грузить на самосвалы яблони, которые экскаватор вынимал прямо с землёй.

— Пойдём! — сказал Вадим. — Мы в лесную избушку перебираемся.

Все их вещи уже лежали на телеге. Незнакомый старик поправлял на лошади упряжь.

— Тронулись, что ли? — спросил он, впрыгивая на передок.

Кусков уселся сзади с Вадимом, телега тронулась и скоро въехала в лес.

— Не сказал чьих? — спросил вдруг возница.

— Что вы говорите? — переспросил Вадим.

— Ну этот, в шляпе, фамилию свою не сказал? — спросил старик.

— Нет.

— Вот я и гадаю: чей он? Да разве угадаешь. Ну! — крикнул он, сбивая с крупа лошади слепня. — Много их отсюда за счастьем поехало…

Телега раскачивалась, прыгая по корням, что густо пересекали дорогу.

— Да! — вздохнул вдруг Вадим каким-то своим мыслям. — И остался один кран с петухом, да и тот сломанный…

Глава четырнадцатая

Лесное житьё

Часа через два они заехали в такую глухомань, что удивительно было, как это лошадь ухитряется тащить телегу: дорога совсем исчезла. Кускову то и дело приходилось наклоняться, защищаясь от ветвей. Вадим лёг на дно телеги.

Охотничья избушка вывернулась откуда-то сбоку. Она стояла на самом краю леса. Сразу за ней начиналось кое-где утыканное кривыми сосенками и чахлыми берёзками болото.

Лёшка даже не сразу догадался, что это избушка. Она так вросла в землю, что больше походила на землянку или погреб. На крыше её густо росла трава и даже кусты. Внутрь свет шёл от двери, окон не было. Вдоль стен тянулись нары, в углу была навалена груда камней.

— Это вёшала! — показал старик на колышки, вбитые в стену. — Одёжу сушить! Над очагом, значит.

— А готовить где? — спросил Кусков, понимая, что это, наверное, его обязанность.

— Готовить на улице. На костре. Здесь дымно.

— Не могли печку сложить! — буркнул Лёшка.

— Могли, да не стали! — значительно сказал старик и уехал.

Тишина навалилась на Кускова, точно они с Вадимом остались вдруг на необитаемом острове. Вроде только что гудели машины, валились старые избы, грохотали бульдозеры, а теперь будто и не было ничего, будто это был сон.

Лёшка собрал для костра хворост и, когда вновь вошёл в избушку, чтобы взять консервы, увидел, что Вадим по всем нарам разложил свои наброски и рассматривает их.

— Сколько я в технике растерял за эти годы! — сказал он, ни к кому не обращаясь. — С другой стороны, кому это нужно? Вот видишь! Видишь, Альберт! — повторил он, небрежно сгребая наброски в папку. — Я как старая полковая лошадь, заслышавшая голос трубы! Начал наброски просто так, вернее, для иных, отличных от рисования целей, а вот теперь не могу остановиться… Ну ладно, — сказал он, переобуваясь в болотные сапоги, — я пойду поброжу вокруг, а ты не отходи от избушки — заблудишься!

— Куда я пойду! — засмеялся Лёшка. — Я королевский обед буду готовить.

Ему совсем не хотелось, чтобы Вадим уходил. Ему ужасно не хотелось оставаться одному.

Он собрал в кучу хворост. Нашёл в вещах газету и поджёг её. Бумага быстро сгорела, костёр подымил и погас. Сколько раз поджигал костёр Кусков, столько раз невесть откуда взявшийся ветерок гасил его. Лёшке стало казаться, что ветер дует со всех сторон. Он уже и курткой заслонялся, и чуть ли не в самый костёр залез, а ветки так гореть и не начали. Больше газеты не было.

Лёшка плюнул с досады в костёр и среди вещей в рюкзаке Вадима увидел бутылку с надписью: «Растворитель». Бутылка пахла спиртом и олифой.

Воровато оглянувшись, Кусков вылил половину на хворост. И, торопясь, ломая спички, поджёг.