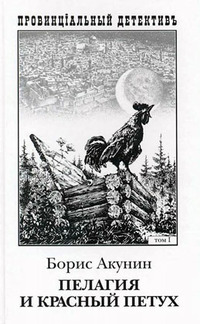

Провинцiальный детективъ - Пелагия и красный петух (Том 1)

ModernLib.Net / Детективы / Акунин Борис / Пелагия и красный петух (Том 1) - Чтение

(Ознакомительный отрывок)

(Весь текст)

Борис Акунин,

Пелагия и красный петух

«Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду...»

Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы»

Часть первая,

ЗДЕСЬ

I. НА «СЕВРЮГЕ»

Про Колобка

Мяконько, кругленько вкатился Колобок на пароход «Севрюга». Выждал, пока на причал наползет густой клок тумана, весь съежился-скукожился и сделался сам похож на серое облачко. Шмыг к самому краю, да как скакнет на чугунный пал. Просеменил по натянутому, как струна, швартову до борта (для Колобка это была не штука – он раз на спор барыню на канате сплясал), и никто ничего. Здрасьте-пожалуйста, принимайте нового пассажира.

Конечно, не разорился бы и палубный билет купить. Всего-то тридцать пять копеек, если до следующей пристани, города Усть-Свияжска. Но для «разинцев» билет брать – свое ремесло не уважать. Пускай «гуси» с «карасями» билеты покупают.

Прозвище у Колобка такое, потому что маленький, ловкий, шагает мелко, пружинно, будто катится. И башка круглая, коротко стриженная. По бокам лопаточками уши, маленькие, но замечательно слухастые.

Про «разинцев» что известно? Такой речной народишко, собою незаметный, но без него и Река не Река, как болото без комаров. На берегу тоже мастера чистить чужие карманы имеются, название им «щипачи», но те публика мелкая, рваная и по большей части приблудная, нет им за это большого уважения, а «разинцам» есть, потому что они испокон веку.

Про то, откуда это слово взялось, толкуют двояко. Сами они считают, что от Стеньки Разина, который тоже на Реке-кормилице жирных «гусей» щипал. Обыватели по-другому говорят – мол, потрошат раззяв и разинь, оттого и «разинцы».

Сама работа хорошая, Колобку исключительно нравилась.

Сел на пароход, чтоб никто тебя не видал, потерся среди пассажиров до следующей пристани, да и сошел. Что взял – твое, что не смог – пускай себе дальше плывет.

Тут в чем козыри?

По Реке кататься воздушно, для здоровья польза. Это первое. Опять же людей видишь разных, иной раз такое занятное начнут рассказывать, что и про дело позабудешь. Это второе. А главное – ни тебе тюрьмы, ни каторги. Колобок двадцать лет на Реке работал, а что за тюрьма такая и знать не знал, в глаза не видывал. Поди-ка, возьми его с поличным. Чуть что – раз, и концы в воду. Кстати сказать, это про них, «разинцев», поговорка придумана, только остальному народу невдомек. «Концами» называют добычу. А вода – вон она, за бортом плещется. Запалился – кидай «концы» в воду, и нипочем не докажут, Река-матушка все спрячет. Ну, накостыляют, конечно, это уж как полагается. Только и накостыляют-то несильно, потому что пароходами публика плавает все больше культурная, деликатная, не то что в приречных селах. Там мужики от дикости и невежества запросто могут вора и до смерти уходить.

«разинцы» еще себя «щуками» называют, а пассажиров «гусями» или «карасями». Кроме «концов в воду» есть и другая присказка, которую все повторяют, а настоящего смысла не понимают: на то в реке и щука, чтоб карась не дремал.

Первый весенний пароход для «разинца» – самый главный праздник, лучше любого престольного. За зиму освинцовеешь без дела, а бывает, что и оголодаешь. Сидишь-сидишь, клянешь зиму-докуку, ждешь весны-невестушки. Иной раз она, желанная, долго ломается, пароходное плавание чуть не до июня стоит, а в этом году весна к Колобку пожаловала совсем молоденькой девчоночкой и не кобенилась нисколько. Такая прильнула жаркая, такая ласковая – до беспримерности. Это же надо, первое апреля, а уже весь лед сошел, и навигация открылась.

Разлив на Реке был широченный, едва берега видать, но «Севрюга» шла строго по фарватеру, на самом малом ходу. Капитан из-за тумана сильно осторожничал, через две минуты на третью давал сипатый гудок: «У-дууу! Отвали-и-и – я иду-уууу!»

Капитану туман в досаду, а Колобку он первый товарищ. Если б можно сговориться – половину навара бы ему, родимому, отдавал, только вали погуще.

Нынче жаловаться было грех, туман расстарался на славу. Плотней всего стелился по-над рекой; нижнюю палубу, где каюты, почитай, совсем укутал; ботдек, где шлюпки и вдоль бортов мешочники-баулыцики сидят, то отпустит, то накроет: будто в сказке какой – были люди, и вдруг все исчезли, осталось одно молоко. Выше тумана только черная высокая труба и мостик. Капитану, поди, там, наверху, кажется, что он не капитан, а Господь Бог Саваоф, и не на «Севрюге» плывет, а парит на облацех.

Все суда речной флотилии товарищества «Норд» назывались по какой-нибудь рыбе, такая у владельца причуда. От флагмана, трехпалубной «Белуги», где каюты первого класса по десяти рублей, до последней буксирной пыхтелки, какого-нибудь «Пескаря» или «Уклейки».

«Севрюга» на линии не из самых больших, но пароход хороший, хлебный. Ходит от Москвы до Царицына. Пассажиры все больше дальние, которым в Святую Землю или вовсе в Америку. Многие по льготной шифкарте, от Палестинского общества. Колобок сам по морям не плавал, потому что незачем, но знал все в доскональности.

По шифкарте товарищества «Норд» плавали так: из

Москвы по Оке до Нижнего, после по Реке до Царицына, там поездом до Таганрога, а оттуда снова на пароход, только уже морской, и далее кому куда, согласно надобности. Если в Святую Землю плыть третьим классом, всего-навсего 46 рублей 50 копеек. Если в Америку, то, конечно, дороже.

Колобок пока никого не щипал, руки держал в карманах, только глаза и уши работали. Ну и ноги, само собой. Чуть загустеет туман – шарк-шарк на войлочных подметках, от одних к другим, и вприглядку-вприслушку. Что за люди? Хорошо ль себя блюдете?

Это так нужно: сперва все высмотреть, изведать, а потом, ближе к пристани, чистенько сработать. И, самое главное, фартовых унюхать. Они тут наверняка трутся, тоже навигации заждались. Это зверье не Колобковой масти. На пароходе дела редко делают, в ихнем ремесле резону нет. Фартовые на воде только выбирают «гуся», а пух-перья с него после, на берегу берут.

Ну и пускай бы их, не наша печаль, да только беда в том, что фартовые ведь не с финским ножом в зубах ходят, а таятся, тут и ошибиться можно. Вася Рыбинский, уважаемый «разинец», этак вот с одного приказчика котлы золотые снял, а приказчик оказался никакой не приказчик – фартовый человек, из казанских. Сыскали они потом Рыбинского и, конечно, чугунок ему проломили, хоть Вася и невиноватый. Такой у фартовых обычай – невозможно им терпеть, чтоб у них тырили. Пока за срам не расквитаешься, обратно в ихнее обчество не показывайся.

* * *

Начал Колобок с ботдека. Там пассажир палубный, все больше голь, но, во-первых, курочка по зернышку клюет, а во-вторых, такой у Колобка характер – что повкусней напоследок оставлять. Он и еду кушал так же. Если, скажем, греча с шкварками, то сначала крупу ложкой соберет, а сало до поры по краешку выложит, красиво. Если щи с мозговой косточкой, то сначала жижу выхлебает, потом капусту с морковкой стрескает, мясо обскоблит и лишь потом мозговую мякоть высасывает.

Значит, отутюжил шлюпочную палубу как положено: с юта на шкафут, потом на бак. Все корабельные слова и тонкости Колобок знал лучше любого матроса, потому что матрос, он парохода не любит. Ему, запьянцовской душе, поскорей бы на берег да в кабак, а «разинцу» на корабле все на пользу, все в интерес.

На носу, сбившись в кучку, сидели странствующие к Гробу Господню, десятка полтора мужиков и баб, рядом с каждым гордо выставлена суковатая палка – паломнический посох. Богомольцы ели хлеб-соль, запивали кипятком из жестяных чайников, на прочих путешественников поглядывали надменно.

Ну, так-то уж не задавайтесь, про себя сказал им Колобок. Есть и поблагостней вас. Сказывают, что иные святолюбцы в Палестину не пароходами добираются – на своих двоих. А как достигнут предела Обетованной Земли, дальше на коленках ползут. Вот она какая, истинная святость.

Все же не стал трогать божьих странников, отошел. Что с них возьмешь? Само собой, у каждого рублей по пяти припрятано, и достать – пара пустяков, но это уж надо совсем бессовестным быть. А человеку без совести жить нельзя, даже и в воровском деле. Может, в воровском еще больше, чем в каком другом, иначе совсем пропасть можно.

Колобок давно для себя правило вывел, чтоб жилось душевней: если видно, что хороший человек или несчастный какой, с такого «концов» не брать, пускай у него лопатник сам наружу торчит, в руки просится. Резона нет. Разбогатишься, положим, на тридцать целковых, да хоть бы на все триста, а сам себя уважать не будешь. Таких воров, которые себя уронили, Колобок много видал. Дрянь люди, душу за мятые рублевики продали. Разве уважению цена триста рублей? Нет, шалишь. Может, таких денег и вовсе на свете нет.

Около немцев-колонистов потерся основательно. Эти, надо думать, в Аргентину собрались, такая у них, немцев, сейчас мода. Вроде им там земли дают, сколько хочешь, и в солдаты не берут. Немец, он вроде жида, нашему царю служить не любит.

Ишь, палубные билеты взяли, куркули. Деньжата у колбасников есть, но больно прижимисты.

Сел Колобок под шлюпкой, послушал немецкий разговор, да только плюнул. Говорят, будто дурака валяют: гук-маль-ди-да.

Один, красномордый, докурил трубку, положил на палубу, близехонько. Ну, Колобок не устоял, прибрал хорошую вещь, не стал на после откладывать. Сейчас-то туман, а потом еще неизвестно как повернется.

Трубку рассмотрел (из фарфора, с малыми фигурками – заглядение), сунул в тыльник, холщовый мешок на веревке – под мышку вешать.

С почином.

Дальше духоборы сидели, вслух божественную книжку читали. Этих Колобок не тронул. Знал – в Канаду едут. Люди тихие, никому от них никакой обиды, за правду терпят. Писатель граф Толстой за них. Колобок читал одну его книжку, «Сколько человеку земли нужно». Смешная – про то, какие дураки мужичье.

Ладно, духоборы, плывите себе, Бог с вами.

Со шкафута и до самой кормы сплошь жиды пошли, но тоже не толпой – кучками. Это Колобку было не в диковину. Знал он: такая это нация, что промеж себя все грызутся.

У них, как и у наших, первый почет тем, которые в Палестину плывут. Колобок постоял, послушал, как «палестинский» жидок гордился перед «американским». Сказал ему: «Мы, не в обиду вам сказать, едем за духом, а вы за брюхом». «Американец» стерпел, отбрехиваться не стал, только голову повесил.

У «палестинского» Колобок вынул из кармана складной метр, портновский. Невелик навар, но можно Глаше-вдове подарить, она бабам юбки шьет, спасибо скажет. У «американского» взял часы. Барахло часы, медные, рублишка на полтора.

Прибрал добычу в мешок и затесался в кучу-малу пейсатых парней, галдевших кто по-своему, но большинство по-русски. Все тощие, кадыкастые, голоса писклявые.

Галдели они, потому что к ним с каютной палубы раввин поднялся, жидовский поп. Вот они к нему и кинулись.

Поп был собой видный, в шапке с меховой оторочкой, в пиджаке до колен. Длинная седая бородища, пейсы – как еще две бороды, густые брови – будто две вовсе маленьких бороденки. Обступили его жиденята и давай жаловаться. Колобок тут как тут – ему чем тесней, тем вольготней.

– Ребе, вы говорили, мы поплывем, как Ноевы избранники на ковчеге! А тут какой-то

xoйшexl —пищал веснушчатый еврейчик. – Кого здесь только нет! Мало этих

американеров,так еще

апикойресы

-сионисты, и гои, пожирающие свиной жир это он про немцев, догадался Колобок], и даже – тьфу на них! – гои, прикидывающиеся евреями!

– Да-да, «найденыши»! И с ними, говорят, сам ихний пророк! Про которого вы страшное говорили! – подхватили другие.

– Мануйла? – сверкнул глазами раввин. – Он здесь? Хвост сатанинский! Смотрите у меня! Близко к нему не подходить! И к «найденышам» тоже!

Один из жалобщиков пригнулся к поросшему седыми волосками уху и зашептал, но не так чтобы тихо, Колобок слышал каждое слово.

– А еще, говорят,

этиздесь. «Христовы опричники». – Слова были произнесены жутким, свистящим шепотом, и все прочие сразу примолкли. – Убить нас хотят! Ребе, они не выпустят нас живыми! Лучше бы мы остались дома!

Про «христовых опричников» Колобок в газете читал. Давно известно, что в иных городах, где у людей дела мало, а злобы много, чуть какая оказия, сразу кидаются евреев бить. Чего ж не побить, не пограбить, если начальство дозволяет? Но кроме обычных громильщиков с некоторых пор завелись еще какие-то «опричники», люди серьезные, которые поклялись жидам и ихним потатчикам спуску не давать. И вроде бы уже убили кого-то – адвоката какого-то и еще студента. Адвоката ладно, все они жиганы бесстыжие, но студент чем им помешал? Поди, тоже отец-мать есть.

Ладно, это дела дальние. На Реке-матушке, слава Тебе, Господи, ни «опричников», ни погромов отродясь не бывало.

Пока жиденята шумели, Колобок одному-другому-третьему по карманам прошелся, но всего злата добыл пятак да двугривенный.

А еврейский поп послушал-послушал да как ногой топнет.

– Молчать!

Стало тихо. Старичище очки с носа сдернул и сунул в карман (блеснула оправа – никак золотая?). Вынул из другого кармана пузатую книжицу в кожаном переплете, раскрыл. Грозно заклехтал что-то по-своему, а после повторил по-русски – видно, были тут жиды, которые собственное наречие не довольно понимали.

– «И сказал Господь Моисею: «Доколе злому обществу сему роптать на Меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу. Скажи им: живу Я, и все вы, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я клялся поселить вас». Слыхали, что сказано Моисею, маловеры?

Со своей белой бородой, с поднятым кверху пальцем он и сам был похож на Моисея с картинки, какую Колобок видал в Библии.

Все поклонились. И Колобок тоже согнулся. Просунул руку между двумя впереди стоящими. Рука у него была особенная, почти что вовсе без костей, на хрящевом ходу. Изгибаться могла по-всякому, а если надо, то и удлинялась сверх всяких человеческих возможностей. Этой своей замечательной рукой Колобок дотянулся до раввинова кармана, мизинчиком подцепил очки и присел на корточки. Уточкой, уточкой – шмыг в туман.

Очки попробовал на зуб. Ей-богу, золотые!

А еврейский поп грохотал из-за согнутых спин:

– Не будь я Арон Шефаревич, если не изгоню всякого, кто будет роптать и малодушествовать! Посмотрите на себя, глисты сушеные! На что вы сдались «опричникам»? Да кому вы вообще...

Не стал Колобок слушать дальше, убрался от греха.

* * *

Туман совсем заплотнел, еле-еле перила видать. Вдоль них-то «разинец» и заскользил.

У-дууу!!! – оглушительно загудело наверху. Значит, рубка тут.

А как пароход отдуделся, донеслись до Колобковых ушей странные слова.

Кто-то впереди выводил нараспев:

Дыханье дав моим устам,

Она на факел свой дохнула,

И целый мир на Здесь и Там

В тот миг безумья разомкнула,

Ушла – и холодом пахнуло...

–Брось завывать, Колизей, – оборвал другой голос – резкий, насмешливый. – Лучше мускулатуру укрепляй. На что я тебе раббер-болл давал?

С левого берега дунуло ветром, и пелена вмиг попрозрачнела. Колобок увидел под лесенкой рубки целое собрание: парни сидят, человек двадцать, и с ними две девки.

Чудная была компания, нечасто такую увидишь. Среди парней много очкастых и кучерявых, да и носастые есть – по виду вроде еврейчики, а вроде и нет. Очень уж веселые, у всех рот до ушей. Один постарше, плечистый, под распахнутой блузой тельняшка, в зубах трубка. Не иначе морской человек, вот и бородка без усов – это моряки так бреют, чтоб угольком из трубки не подпалиться.

Еще чудней были девки. Верней, не девки – барышни.

Первая тоненькая, белокожая, глазищи в поллица, но волосы, дурочка, зачем-то по-мальчишьи обстригла. А волосы знатные, густые, с золотым отливом.

Вторая низенькая, кругленькая, а одета – умора: на голове белая полотняная шапка с маленькими полями, вместо юбки короткие штаны зеленого цвета, так что ноги все на виду, обута в белые шкарпетки и необстоятельные тапки на кожаных ремешках.

Колобок аж глазами захлопал от непривычного зрелища. Надо же – и лодыжки видно, и толстые ляжки, все в цыпках от холода.

И не только ногами заинтересовался.

Что за люди? Куда едут и зачем? И что за «рабербол» такой?

Непонятное слово произнес бородатый. Тот же, что читал стихи, на его попрек засмеялся, стал рукой дергать. Колобок присмотрелся – в пальцах у парня черный шар зажат, и он его давит, давит. А зачем?

– Зябнешь, Малке? – спросил бородатый толстушку – тоже на цыпки ее посмотрел. – Ничего, будешь вспоминать эту поездку, как рай. Прохладно, и воды сколько хочешь. Я почему назначил сбор в Нижнем? Чтоб с Россией попрощались. Глядите, дышите. Скоро нечем будет. Вы еще не знаете, что такое настоящая жара. А я знаю. Раз в Порт-Саиде стояли, надо было обшивку подлатать. Я у кэптена на неделю отпросился, захотелось пустыню на зуб попробовать, присмотреться.

– И что, присмотрелся? – спросила нежная барышня.

– Присмотрелся, Рохеле, присмотрелся, – усмехнулся бородач. – У меня кожа не такая белая, как у тебя, и то к вечеру физиономия волдырями пошла. Губы растрескались, все в крови. Горло будто напильником надраено. А воду пить – ни-ни, нужно соль лизать.

– Зачем соль, Магеллан? – удивился один из парней.

– А затем, что, когда потеешь, из организма соль уходит, это страшней обезвоживания. Так и сдохнуть можно. Потею, лижу соль, но еду вперед. У меня решено твердо: двести верст до Газы, там дневка, и обратно. – Магеллан выпустил струйку дыма. – Только в Газу я не попал, сбился. Понадеялся на солнце, не взял компас, дурак. На третий день пустыня начала качаться, подплывать. Как на волнах: влево-вправо, влево-вправо. Березовую рощу вдали увидал, потом озеро. Эге, соображаю, до миражей допотелся. А вечером, когда от барханов протянулись длинные полосы, из-за холма налетели бедуины. Я сначала подумал: еще один мираж. Представьте: треугольные тени, несутся со сверхъестественной быстротой, и все крупнее, крупнее. Это они верблюдов вскачь погнали. Главное – все в полной тишине. Ни звука, только тихо-тихо шелестит песок. Меня предупреждали про разбойников. Винчестер с собой, револьвер. А я застыл в седле, идиот идиотом, и смотрю, как мне навстречу несется смерть. Красивое зрелище – не оторвешься. В пустыне ведь что самое опасное? От солнца и зноя инстинкт самосохранения притупляется, вот что.

Все слушали рассказчика, затаив дыхание. Колобку тоже было интересно, но и о деле забывать нехорошо. У толстозадой Малки из кармашка ее потешных штанов заманчиво торчал кошелек. Колобок его даже уж и вынул, но положил обратно. Жалко стало дуреху.

– Да не так! Я же показывал! – прервал рассказ Магеллан. – Что ты кистью дергаешь? Пальцами, пальцами! Дай сюда!

Отобрал у очкастого Колизея шар, принялся его стискивать.

– Ритмично, ритмично. Тысячу, десять тысяч раз! Как ты арабскую лошадь за уздцы удержишь с такими пальцами? Лови, работай.

Кинул шар обратно, но недотепа-стихоплет не поймал.

Шар стукнулся о палубу и вдруг как подпрыгнет. Так звонко, задорно – Колобку очень понравилось.

И покатился мячик по настилу, подскакивая, а тут справа опять наполз туман и утопил всю честную компанию в белой простокваше.

– Раззява! – послышался голос Магеллана. – Ладно, после подберешь.

Но на чудо-мячик уже нацелился Колобок. Занятная штуковина. Подарить ее Пархомке-газетчику, пускай малой порадуется.

Только бы за борт не утек. Колобок прибавил ходу.

Со стороны посмотреть – наверно, смешно: два колобка катятся, один маленький, другой большой. Стой, не уйдешь!

Мячик наткнулся на что-то темное, остановился, и тут же был ухвачен. Колобок так увлекся погоней, что едва не налетел на человека, сидевшего на палубе (об него-то шустрый раббер-болл и запнулся).

– Пардон, – культурно извинился Колобок. – Это мое.

– Берите, коли ваше, – ласково ответил сидевший.

И повернулся к соседям (там рядом еще двое были), продолжил разговор.

Колобок только рот разинул. Эти показались ему еще чудней предыдущих.

Два мужика и баба, но одеты одинаково: в белых хламидах до пят, а посередке синяя полоса – у бабы пришита лента, у мужиков кое-как краской намалевано.

Это «найденыши» и есть, скумекал Колобок. Те самые, про кого евреи ругались. Видеть он их раньше не видывал, но читать приходилось – и про жидовствующих, и про пророка ихнего Мануйлу. В газете про все на свете прочитать можно.

«Найденыши» – люди русские, но от Христа отступились, подались в жидовскую веру. Зачем им жидовская вера и отчего их зовут «найденышами», в голове не осталось, но запомнил Колобок, что газета отступников крепко ругала и про Мануйлу писала плохое. Много он народу обманом от православия отвратил, а это кому ж понравится?

Вот и Колобок этих троих сразу не полюбил, стал думать, что бы у них такое утырить – не для поживы, а чтоб знали, как Христа предавать.

Пристроился сбоку, за цепным ящиком, затаился.

Тот, в кого мячик попал, был сильно в возрасте, с мятым лицом. По виду из спившихся приказных, однако трезвый. Говорил мягко, обходительно.

– Истинно вам говорю: он самый Мессия и есть. Христос – тот ложный был, а этот самый доподлинный. И распять его у злых людей не получится, потому что Мануйла бессмертный, его Бог бережет. Сами знаете, убивали его уже, а он воскрес, да только на небо не вознесся, среди людей остался, потому как это его пришествие – окончательное.

– Я, Иегуда, насчет обрезания сомневаюсь, – пробасил огромный мужичина. По ручищам, по черным точкам на роже Колобок определил – из кузнецов. – На сколько резать-то надо? На палец? На полпальца?

– Этого я тебе, Иезекия, не скажу, сам в сомнении. Мне в Москве сказывали, как один сапожник себе ножницами отрезал лишку, так чуть не помер потом. Я, например, думаю пока воздержаться. Доедем до Святой Земли – там видно будет. Мануйла-то, говорят, не велел обрезаться. Вроде, я слышал, не было от него на это «найденышам» благословения.

– Брешут, – вздохнул кузнец. – Надо резаться, Иегуда, надо. Настоящий еврей завсегда обрезанный. А так что ж, и в баню в Святой Земле срамно сходить будет. Засмеют.

– Твоя правда, Иезекия, – согласился Иегуда. – Хоть и боязно, а, видно, надо.

Тут голос подала баба. Голос был гнилой, гнусавый, что и неудивительно, поскольку носа на лице у бабы не наблюдалось – провалился.

– Эх вы, «боязно». А еще евреи. Жалко, я не мужик, я бы не испугалась.

Что ж у них, иродов, спереть-то, размышлял Колобок. Мешок, что ли, у кузнеца?

И уж потихоньку начал подбираться к мешку, но здесь к троим сидевшим подошел четвертый, в такой же хламиде, только синяя полоса не намалеванная, а пришитая белой ниткой.

Этот Колобку еще противней показался: глаза с прищуром, морда плоская, масленая, жирные волосья до плеч, паршивая бороденка. Не иначе из кабатчиков.

Те трое так и вскинулись:

– Ты что, Соломоша, одного его оставил?

А пожилой, которого звать Иегуда, огляделся по сторонам (но Колобка не приметил, куда ему) и тихонько говорит:

– Ведь уговорено – чтоб при казне беспременно двое были!

Колобок решил, что ослышался. Но плоскомордый Соломоша махнул рукой:

– Куды она денется, казна? Спит он, а ларчик под подухой у него, да еще руками облапил. Душно там, в комнате.

И сел, снял сапог, затеял портянку перекручивать.

Колобок глаза потер – не сон ли.

Казна! Ларчик!

Ай да первая навигация, ай да «Севрюга»!

Пустяки эти ваши золотые очки, а про остальное прочее и говорить нечего. В каюте, под подушкой у Мануйлы-пророка, ждал Колобка ларец с казной. Вот она, мозговая косточка!

Так, говорите, уснул ваш пророк?

И «разинца» вмиг сдуло из-за ящика.

Трапчиком, трапчиком слетел Колобок на нижнюю палубу. Там никого и ничего не видно, только желтые пятна сквозь белое – каютные окна светятся.

Колобок спросил у желтых пятен: ну-ка, в котором из вас казну везут?

На окнах были занавески, но не до самого верху. Если на стульчик встать (а стульчики на палубе имелись, будто нарочно для Колобковой надобности), можно поверх шторки заглянуть.

В первом окошке увидал Колобок трогательную картину: семейное чаепитие.

Папаша – густобородый, солидный – потягивал чай из большого стакана. Напротив, на диванчике, вышивала супруга в домашнем чепце – особа немножко мужеподобная, но с чрезвычайно мягким и добрым лицом. А по обе стороны от папеньки, прильнув к его широким плечам, сидели детки: сын-гимназист и дочка, тех же примерно лет. Однако не двойняшки – паренек чернявый, девица золотоволосая.

Дочурка напевала. Тихонько, так что через стекло слов было не слыхать, только некое ангельское колебание воздуха. Взгляд у барышни был мечтательный, розовые губки то раскрывались пошире, то вытягивались трубочкой.

Колобок залюбовался на райское видение. В жизнь бы у таких славных тырить не стал.

Сынок сказал что-то, поднялся. Поцеловал папеньку – да как нежно-то, прямо в губы. Взял фуражку, вышел в коридор. Должно быть, прогуляться надумал, воздухом подышать. Папенька ему вслед воздушный поцелуй послал.

Колобок растрогался. Вот ведь какого грозного вида мужчина. У себя в конторе или в присутствии, поди, внушает подчиненным трепет, а при семье, в домашности, истинный агнец.

Ну и вздохнул, конечно, по собственной одинокой жизни. Где уж «разинцу» семьей обзаводиться?

А уже следующее окно оказалось то самое, Мануйлино. Опять Колобку повезло.

Тут и на стул лезть не пришлось, занавески были сдвинуты неплотно. В зазор Колобок увидал тощего русобородого мужика, лежащего на бархатном диване. Подумал: тоже еще пророк, паству на палубу загнал, а сам в первом классе шикует. И как сладко спит-то, аж слюни изо рта висят.

Что это там под подушкой блестит? Никак шкатулка лаковая.

Ну спи, спи, да только покрепче.

Колобок заерзал от нетерпения, но велел себе не мельтешить. Дело наклюнулось нешуточное, тут бы не запороться.

С коридора войти, замок отомкнуть?

Нет, еще увидит кто. Проще отсюда. Туман-заступничек выручит.

Что окно закрыто, это глупости. На то у всякого «разинца» имеется особый инструмент, «цапка». Подцепляешь ею винты, которые раму держат (только сначала не забыть из масленочки покапать, чтоб не скрипнуло), рраз слева, рраз справа, и почти готово. Теперь пощедрей тем же маслицем сбоку, в пазы. И вира-вира помалу.

Окошко поползло вверх безо всякого шума, как следовало.

Дальше просто. Влезть внутрь, на цыпочках к дивану. Шкатулку из-под подушки потянуть, вместо нее подсунуть полотенце скрученное.

Чтоб спящий ненароком не проснулся, нужно дыхание слушать – оно всегда подскажет. А на лицо смотреть нельзя – иной человек это чувствует, когда на него во сне пялятся.

Колобок весь сжался, чтобы лезть в окно, и уж даже голову просунул, но тут вдруг рядом, совсем близко, заскрипела рама, и женский голос громко, запальчиво сказал:

– Ну уж это вы бросьте!

У Колобка все так и упало: беда, запалился!

Выдернул голову обратно, повернулся – отлегло.

Это в соседней каюте окошко открыли. Наверно, дуншо им стало.

Тот же голос сердито продолжил:

– Вот, воздуха свежего глотните, владыко! Бог знает, до чего вы договорились! Хоть грехи-то мои у меня не отбирайте!

Густой бас, тоже сердитый, ответил:

– Мой это грех, мой! Я попустительствовал, я тебе послушания назначал, мне и отвечать! Да не перед прокуратором столичным – перед Господом Богом!

Ай, нехорошо. Разбудят пророка, крикуны проклятые.

Колобок опустился на четвереньки, переполз к открытому окну. Осторожно, одним глазком, заглянул.

Сначала показалось, что в каюте двое – седовласый архиерей с узорчатым крестом на груди, и монашка. Потом в углу усмотрел третьего, тоже монаха. Но тот сидел безгласно, себя никак не выказывал.

Из-за чего ор, люди божьи? По-христиански нужно, со смирением. Пассажиров перебудите.

Монашка вроде как услыхала Колобково пожелание. Вздохнула, голову повесила.

– Владыко, клянусь вам: никогда больше не соблазнюсь. И вас искушать не буду. Только не казните себя.

Архиерей пошевелил густыми бровями (одна уже почти седая, другая по преимуществу еще черная), погладил инокиню по голове.

–Ничего, Пелагиюшка, Бог милостив. Может, и отобьемся. А грех наш вместе отмолим.

Характерная пара. Про себя Колобок им уже прозвища дал: Лисичка-сестричка (это из-за рыжей прядки, что выбилась из-под апостольника) и Кудеяр-атаман (больно уж неблагостного, воинственного вида был поп). Как из песни:

Бросил своих он товарищей,

Бросил набеги творить;

Сам Кудеяр в монастырь ушел

Богу и людям служить!

В другое время Колобок с большим интересом послушал бы про грех, приключившийся между владыкой и монашкой. Но сейчас до того ли? Помирились, кричать перестали, и слава Те, Господи.

Сызнова перебрался на коленках под пророково окно.

Взялся руками за раму, приподнялся.

Дрыхнет, родимый. Не проснулся.

В самый последний миг, когда уже и поделать ничего было нельзя, услышал Колобок сзади шорох. Хотел обернуться, да поздно.

Что-то хрустнуло и взорвалось прямо в Колобковой голове, и не было для него больше ни весеннего вечера, ни речного тумана – вообще ничего.

Две крепкие руки взяли обмякшее тело за ноги и протащили по палубе к борту – быстро, чтоб не натекло крови. Тыльник, подмышечный мешок для добычи, зацепился было за ножку столика. Рывок – веревка лопнула, движение продолжилось.

А потом Колобок пролетел по воздуху, на прощанье послал Божьему свету целый фонтан брызг и соединился с Рекой-матушкой.

Она приняла своего непутевого сына в ласковые объятья, немножко покачала, побаюкала, да и уложила поглубже, в дальнюю темную спаленку, на мягкую перину из ила.

Столичные неприятности

– А все же удивительно, откуда Константин Петрович дознался, – в который уже раз повторил владыка Митрофаний, мельком оглянувшись на глухой шум за окном – будто на палубу уронили тюк или штуку полотна. – Поистине, высоко сидит, далеко глядит.

– Его высокопревосходительству и по долгу службы так полагается, – вставил из угла отец Серафим Усердов.

Разговор об одном и том же длился между преосвященным, его духовной дочерью Пелагией и епископовым секретарем третий день. Затеялся еще в Петербурге, после неприятной беседы с обер-прокурором Святейшего Синода Константином Петровичем Побединым. И в поезде про эту неприятность было говорено, и в московской гостинице, а теперь и на пароходе, что вез губернского архиерея и его спутников в родной Заволжск.

Контры с обер-прокурором у владыки были давние, но доселе прямой конфронтации все же не достигали. Константин Петрович словно приглядывался, примеривался к маститому оппоненту, уважая в нем силу и правду, ибо и сам был муж сильный и тоже при своей правде, однако ж ясно было, что рано или поздно две эти правды схлестнутся, ибо слишком отличны одна от другой.

От вызова в столицу, пред суровые очи обер-прокурора, Митрофаний ожидал чего угодно, любого притеснения, да только не с того фланга, откуда последовал удар.

Начал Константин Петрович по своему обыкновению тихо, как бы на мягких лапах. Похвалил заволжца за хорошие отношения со светской властью, а более всего за то, что губернатор Митрофаниева совета слушает и ходит к нему исповедоваться. «Вот пример неотделимости государства от церкви, на чем единственно только и может стоять здание общественной жизни», – сказал Победин и для вящей значительности воздел палец..

Потом нестрого пожурил за мягкотелость и беззубие в отношениях с инославцами и иноверцами, которых в Заволжье полным-полно: и колонисты-протестанты там имеются, и католики из прежних ссыльных поляков, и мусульмане, и даже язычники.

Манера говорить у его превосходительства была особенная – будто доклад по бумажке читает. Гладко, складно, но как-то сухо и для слушателей утомительно: «Государственная церковь – это система, при которой власть признает одно вероисповедание истинным и одну церковь исключительно поддерживает и покровительствует, к более или менее значительному умалению в чести, праве и преимуществе иных церквей, – назидательствовал Константин Петрович. – Иначе государство потеряло бы духовное единение с народом, подавляющее большинство которого придерживается православия. Государство безверное есть не что иное, как утопия невозможная к осуществлению, ибо безверие есть прямое отрицание государства. Какое может быть доверие православной массы к власти, если народ и власть верят по-разному или если власть вовсе не верует?»

Митрофаний терпел лекцию сколько мог (то есть недолго, ибо терпение никак не входило в число архиереевых

forte)и в конце концов не сдержался, прервал высокого оратора:

– Константин Петрович, я убежден, что православное верование – истиннейшее и милосерднейшее из всех, и убежден не из государственных соображений, а по приятию души. Однако, как известно вашему высокопревосходительству из предыдущих наших бесед, почитаю вредным и даже преступным обращать иноверующих в нашу религию посредством насилия.

Победин покивал – но не согласительно, а осуждающе, как если бы и не ждал от епископа ничего, кроме невежливого прерывания и строптивости.

– Да, мне известно, что ваша заволжская... фракция [это неприятное и, хуже того,

чреватоеслово Победин еще и интонацией подчеркнул] – враг всяческого насилия. – На этом месте обер-прокурор выдержал паузу и нанес сокрушительный, вне всякого сомнения заранее подготовленный удар: – Насилия и

преступности[опять интонационное подчеркивание]. Но я и не подозревал, до каких степеней простирается ваша истовость в искоренении сей последней. – Дождавшись, чтобы на лице Митрофания от этих странных слов появилась настороженность, Победин с грозной вкрадчивостью спросил. – Кем вы и ваше окружение себя вообразили, владыко? Новоявленными Видоками? Ширлоками Холмсами?

Сестра Пелагия, присутствовавшая при разговоре, на этом месте побледнела и даже не сдержала тихого возгласа. Лишь теперь до нее дошло, почему преосвященному было велено взять с собой на аудиенцию и ее, скромную инокиню.

Обер-прокурор немедленно подтвердил нехорошую догадку:

– Я не случайно попросил вас пожаловать вместе с начальницей вашей прославленной монастырской школы. Вы, верно, думали, сестра, что речь пойдет об образовании?

Пелагия и в самом деле так думала. Занять место начальницы заволжской школы для девочек архиерей благословил ее всего полгода назад, по смерти сестры Христины, однако за этот недолгий срок Пелагия успела нареформаторствовать вполне достаточно, чтобы навлечь на себя неудовольствие синодского начальства. Она была готова отстаивать каждое из своих нововведений и запаслась для этого множеством убедительнейших аргументов, но услышав про Видока и какого-то неведомого Ширлока (должно быть, тоже сыщика, как и знаменитый француз), совершенно растерялась.

А Константин Петрович уже тянул из коленкоровой папочки лист бумаги. Поискал там что-то, ткнул в строчку белым сухим пальцем.

– Скажите-ка, сестра, не приходилось ли вам слышать про некую Полину Андреевну Лисицыну? Умнейшая, говорят, особа. И храбрейшая. Месяц назад оказала полиции неоценимую помощь в расследовании злодейского убийства протоиерея Нектария Зачатьевского.

И в упор уставился своими совиными глазами на Пелагию.

Та пролепетала, краснея:

– Это моя сестра...

Обер-прокурор укоризненно покачал головой:

– Сестра? А у меня другие сведения.

Все знает, поняла монахиня. Какой стыд! А стыдней всего, что соврала.

– Еще и лжете. Хороша Христова невеста, – кольнул в больное место Победин. – Сыщица в рясе. Каково?

Впрочем, во взгляде могущественного человека был не гнев, а скорее любопытство. Как это – черница, а расследует уголовные преступления?

Пелагия больше отпираться не стала. Опустила голову и попробовала объяснить:

– Понимаете, сударь, когда я вижу, как торжествует злодейство, а особенно когда кого-то невинно обвиняют, как это было в упомянутом вами деле... Или если кому-то грозит смертельная опасность... – Она сбилась, и голос задрожал. – У меня вот здесь, – монахиня приложила руку к сердцу, – будто уголек загорается. И жжется, не отпускает до тех пор, пока правда не восстановится. Мне бы, согласно моему званию, молиться, а я не могу. Ведь Бог от нас не бездействия ждет и не тщетных стенаний, а помощи – кто на какую способен. И вмешивается Он в земные дела, лишь когда в борьбе со Злом человеческие силы иссякают...

– Жжется, вот здесь? – переспросил Константин Петрович. – И молиться не можете? Ай-я-яй. Ведь это бес в вас, сестра, сидит. По всем приметам. Нечего вам в монашестве делать.

Пелагия от таких слов помертвела, и на выручку кинулся Митрофаний:

– Ваше высокопревосходительство, не виновата она. Это я велел. Мое благословение.

Синодский предводитель, похоже, только того и ждал. То есть по видимости поведения даже совсем не ждал и ужасно изумился, руками замахал: не верю, мол, не верю. Вы?! Вы?! Губернский архипастырь?

И словно бы утратил дар речи. Померк лицом, смежил веки. После паузы сказал устало:

– Идите, владыко. Молиться буду, чтоб вразумил меня Господь, как с вами быть...

Такая вот приключилась в Петербурге беседа. И пока еще неизвестно было, к чему она приведет, какое наитие по поводу заволжской «фракции» снизойдет обер-прокурору от Всевышнего.

– Повиниться бы надо перед Константином Петровичем, – нарушил паузу Усердов. – Такой это человек, что не зазорно и склониться со смирением...

Это, пожалуй, было верно. Константин Петрович – человек особенный. Для него в Российской империи, как сказал персонаж пьесы Островского, «невозможного мало». Свидетельство тому было явлено заволжцам еще в самом начале петербургской аудиенции.

На столе его высокопревосходительства зазвонил один из телефонов – самый красивый: красного дерева, с блестящими трубками. Победин прервался на полуслове, поднес палец к губам, а другой рукой покрутил рычаг и приставил к уху рожок.

Секретарь Усердов, сидевший на краешке стула с портфелем, в котором был заготовлен отчет по епархиальным делам, первым догадался, кто телефонирует, – вскочил и вытянулся на военный лад.

Во всей России было только одно лицо, ради которого Константин Петрович стал бы сам себя прерывать. Да и известно было, что из Дворца в кабинет обер-прокурора особый провод протянут.

Голос венценосца посетители, конечно, слышать не могли, но все равно впечатлены были сильно, а особенно тем, с какой отеческой строгостью выговаривал Победин помазаннику Божию:

– Да, ваше величество, редакция присланного от вас указа не показалась мне удовлетворительной. Я составлю новую. И помилование государственного преступника тоже никак невозможно. Некоторые ваши советчики так развратились в мыслях, что почитают возможным избавление от смертной казни. Я русский человек, живу среди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. Да не проникнет в сердце вам голос лести и мечтательности.

Надо было видеть в ту минуту лицо отца Усердова: на нем был и испуг, и трепет, и сознание сопричастности великому таинству Высшей Власти.

Секретарь у преосвященного был всем хорош, по части исполнительности и аккуратности даже безупречен, но не лежала к нему душа у Митрофания. Очевидно, именно поэтому архиерей был к отцу Серафиму особенно милостив, преодолевая ласковостью тяжкий грех беспричинного раздражения. Иной раз, бывало, и срывался, как-то даже запустил в Усердова камилавкой, но потом непременно просил прощения. Незлобивый секретарь пугался, подолгу не осмеливался произнести извиняющих слов, но в конце концов лепетал-таки: «Прощаю, и вы меня простите», после чего мир восстанавливался.

Непоседливая умом Пелагия однажды в связи с личностью отца Серафима высказала Митрофанию крамольную мысль о том, что на свете есть люди живые, настоящие, а есть «подкидыши», которые только стараются быть похожими на людей. Вроде как из другого мира они к нам подброшены – или, может, с другой планеты, чтобы вести за нами наблюдение. У одних «подкидышей» притворство получше получается, так что их почти и не отличишь от настоящих людей; у других похуже, и их сразу видно. Вот и Усердов из неудачных экземпляров. Если ему под кожу заглянуть, там, должно быть, какие-нибудь гайки и шестеренки.

Владыка монашку за эту «теорию» разбранил. Впрочем, завиральные мысли Пелагию посещали нередко, и преосвященный к этому привык, ругался же больше для порядка.

Про отца Серафима архиерей знал, что тот мечтает о высоком церковном поприще. А что ж? И учен, и благонравен, и собою прелесть как хорош. Власы и браду секретарь держал в чистоте и холености, умащивал благовониями. Ногти полировал щеточкой. Рясы и подрясники носил тонкого сукна.

Вроде бы и не было во всем этом ничего предосудительного, Митрофаний и сам призывал клир блюсти себя в приличной аккуратности, а все равно раздражался на своего помощника. Особенно в эту поездку, когда небесные сферы метнули в преосвященного огненными молниями. Ни поговорить по душам с духовной дочерью, ни высказать заветное. Сидит этот шестикрылый, усишки маленькой расчесочкой обихаживает. Молчит-молчит, потом не к месту встрянет, весь разговор испортит – вот как сейчас.

На призыв повиниться перед обер-прокурором Пелагия поспешно сказала:

– Я что же, я пожалуйста. Хоть перед святой иконой поклянусь: больше никогда и ни за что ни в какое расследование носа не суну. Будь хоть самая растаинственная тайна. Даже в сторону ту не взгляну.

А Митрофаний только покосился на секретаря, ничего ему не сказал.

– Пойдем-ка, Пелагиюшка, по кораблю пройдемся. Кости размять... Нет-нет, Серафим, ты тут сиди. Приготовь мне бумаги по консистории. Вернусь – перечту.

И оба с облегчением покинули каюту, оставив Усердова наедине с портфелем.

Всякой плоти по паре

По нижней палубе гулять не стали, потому что из-за тумана все равно не было никакой возможности разглядеть ни Реки, ни неба (да и самой палубы). Поднялись наверх, где кучками сидели пассажиры самого дешевого разряда.

Оглядев сквозь полупрозрачную мглу все сие разномастие, Митрофаний вполголоса произнес: «Из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле, всякой плоти по паре...».

Крестьян-паломников благословил и допустил к руке. Прочих же, покидавших Россию навсегда и в благословении православного пастыря не нуждавшихся, лишь обвел грустным взглядом.

Негромко сказал спутнице:

– Вот ведь умнейший человек и искренне отечеству добра желает, а в каком заблуждении души пребывает. Погляди, сколько от него вреда.

Имени не назвал, но и так было ясно, про кого речь – про Константина Петровича.

– Полюбуйся на плоды его борьбы за добро, – горько продолжил преосвященный, проходя мимо сектантов и иноверцев. – Все, кто непохож на большинство, кто странен – из державы вон. Можно и насильно не гнать, сами уедут, от притеснений и государственного недоброжелательства. Ему мнится, что Русь от этого сплоченней, единодушней станет. Может, оно и так, да только победнеет красками, поскучнеет, поскуднеет. Наш прокуратор уверен, что ему одному ведомо, как нужно обустраивать и спасать отечество. Такие сейчас времена настали, что мода на пророков пошла. Вот они и лезут со всех сторон. Иные потешные, вроде нашего соседа Мануйлы. Другие посерьезней, вроде графа Толстого или Карла Маркса. Вот и Константин Петрович себя мессией возомнил. Только не всемирного, а локального масштаба, как в ветхозаветные времена, когда пророка посылали не ко всему человечеству, а только к одному народу...

Невеселые сетования епископа прервало почтенное семейство, тоже поднявшееся на шлюпочную палубу прогуляться: кряжистый господин, дама с вязанием и двое детей-подростков – миловидный гимназист и хорошенькая светловолосая барышня.

Гимназист сдернул фуражку и поклонился, прося благословения.

– Как вас зовут, юноша? – спросил Митрофа-ний славного паренька, осеняя крестным знамением всю семью.

– Антиной, ваше преосвященство.

– Это имя языческое, для домашнего употребления. А крестильное какое?

– Антип, ваше преосвященство.

– Хорошее имя, народное, – одобрил владыка.

Мальчик нежно коснулся губами его руки, и Митрофании умилился, погладил Антипа-Антиноя по затылку.

Не спеша пошел дальше, а Пелагия задержалась – очень уж искусно клала петли мать благочестивого гимназиста. Монахиня и сама увлекалась вязанием, всегда носила на шее мешочек с рукодельем, однако по бестолковости пальцев вечно путала рядность и бедствовала с узелками.

«Как это вы, сударыня, так ловко накид кладете?» – хотела она спросить и вдруг заморгала, прижала очки к переносице.

Странные у мастерицы были руки: широкие и с волосками на пальцах.

Пелагия подняла глаза, узрела над кружевным воротничком неженскую, кадыкастую шею и ойкнула.

Удивительная дама остановилась, поймав взгляд монашки, и вдруг подмигнула.

Ее семейство проследовало дальше, так что обе энтузиастки вязания оказались наедине.

– Вы мужчина? – шепотом спросила Пелагия, широко раскрыв глаза.

Та кивнула, поднесла палец к губам: тс-с-с.

– А... они кто? – инокиня растерянно кивнула вслед плечистому господину и прелестным чадам.

– Моя семья. – Голос у переодетого был высокий, с подвзвизгом, от женского почти неотличимый. – Мой муж, Лев Иванович. И наши деточки, Антиной и Саломея. Мы содомиты.

Последняя фраза была произнесена совершенно обыденным тоном, как если бы говоривший сказал «мы одесситы» или «мы менонниты».

– С-содомиты? То есть... то есть мужеложцы? – с запинкой произнесла Пелагия стыдное слово. – А как же барышня? И потом... разве у вас могут быть дети?

– Саломея не барышня, он раньше в мужских банях работал. Там его Левушка и подобрал. Так нежен, так нежен! А как поет! Антиной – тот веселый, озорной, иной раз и пошалить любит, но Саломеюшка – просто ангел. Мы все трое Льва Ивановича любим, – мечтательно произнес поразительный собеседник. – Он настоящий мужчина, не то что обычные. Для настоящего мужчины женщины мало, для него все прочие мужчины, как женщины.

Слушать было и стыдно, и интересно. Пелагия обернулась на Митрофания – далеко ли отошел. Только бы не узнал, бедный, кого это он так ласково благословил.

Преосвященный был неподалеку. Остановился около группы евреев, к чему-то там прислушивался. Вот и хорошо.

– И давно вы? Ну... вот так живете? – с любопытством спросила монахиня.

– Я недавно. Семь месяцев всего.

– А раньше?

– Раньше жил как все. Супругу имел, дочку. Служил. Я, знаете ли, преподаватель классической гимназии. Латынь, древнегреческий. До сорока лет дожил, а кто я и что я, не понимал. Будто сквозь пыльное стекло вагона на жизнь смотрел, а жизнь катилась все мимо, мимо. А как встретил Льва Ивановича, стекло сразу лопнуло, рассыпалось. Вы не представляете, как я счастлива! Будто воскресла из мертвых!

– Но как же ваша семья? Я имею в виду

тусемью.

Преподаватель классической гимназии вздохнул.

– Что ж я мог, когда тут любовь и воскресение? Все им оставил. Деньги в банке, сколько было. Дом. Дочку жалко, она у меня умненькая. Но ей лучше без такого отца. Пускай помнит меня, каким я был раньше.

Посмотрев на чепец и шелковое платье воскресшей, Пелагия не решилась оспаривать это утверждение.

– Куда же вы теперь направляетесь?

– В Содом, – был ответ. – Я же вам сказала: мы содомиты.

Пелагия опять перестала что-либо понимать.

– В какой Содом? Тот, что уничтожен Господом вместе с Гоморрой?

– Был уничтожен. А теперь возрожден. Один американский миллионщик, мистер Джордж Сайрус, известный филантроп, нашел место, где стоял библейский Содом. Сейчас там возводится город-рай – для таких, как мы. Никаких полицейских гонений, никакого общественного презрения. И никаких женщин, – лукаво улыбнулся собеседник. – Из вас, натуралок, все равно не получится такой женщины, какая может получиться из мужчины. Хотя, конечно, и у вас есть на что посмотреть. – Бывший классицист оценивающе обвел взглядом фигуру инокини. – Бюст – это не штука, можно ваты подложить, а вот плечи, линия бедра...

– Иродиада! Куда ты запропастилась? – донесся из тумана зычный голос. – Дети хотят назад, в каюту!

– Иду, милый, иду! – встрепенулась Иродиада и поспешила на зов любимого.

Каких только существ нет у Господа Бога, подивилась Пелагия и двинулась по направлению к Митрофанию.

Увидела, что преосвященный успел перейти от пассивного действия – внимания чужим речам – к действию активному: потрясая десницей, выговаривал что-то седобородому раввину, окруженному гурьбой подростков.

Из-за чего начался спор, сестра не слышала. Должно быть, владыка по обычной своей любознательности стал выспрашивать евреев, куда едут, да из каких видов – по нужде ли, из-за веры ли, или, быть может, бегут от несправедливых преследований, да и сшибся на чем-то с иудейским собратом.

– ...Оттого-то вы повсеместно и гонимы, что гордыни в вас много! – грохотал владыка.

Ветхозаветный отвечал ему не менее громоподобно:

– Гордость у нас есть, это правда! Человеку без гордости нельзя! Он – венец творения!

– Да не гордости в вашем народе много, а именно что гордыни! Всеми, кто не по-вашему живет, брезгуете, все запачкаться боитесь! Кто ж вас, таких брезгливых, любить-то будет?

– Не людьми мы брезгуем, а людской грязью! Что же до любви, то сказано царем Давидом: «Отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины; за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь».

Раззадоренный отпором, Митрофаний воскликнул:

– Кого это вы любите, кроме своих единоплеменников? Даже и пророки ваши только к вам, евреям, обращались, а наши святые обо всем человечестве печалуются!

Пелагия подумала: жаль, обер-прокурор не слышит, как владыка иноверцев громит, то-то бы порадовался.

Диспут слушать было интересно, а еще интересней наблюдать: при всех религиозных отличиях оппоненты и темпераментом, и внешностью чрезвычайно походили друг на друга.

– Мы не отворачиваемся от человечества! – тряс седой бородой раввин. – Но помним, что на нас возложено тяжкое бремя – являть другим народам пример верности и чистоты. И ряды наши открыты всякому, кто хочет быть чистым. Пожелаете, и вас примем!

– Неправду говорите! – восторжествовал Митрофаний, и его борода тоже запрыгала. – Вон овцы эти заблудшие, «найденышами» называемые [и показал на троих бродяжек, что сидели поодаль в шутовских одеждах с синей каймой], потянулись к вашей вере, от Христа отреклись. И что же? Пустили вы их к себе, почтенный ребе? Нет, нос воротите!

Раввин задохнулся от негодования.

– Этих... пустить?! Тьфу, тьфу и еще раз тьфу на них и на их лжепророка! Сказано в законе Моисеевом: «Волхвующие да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них». Я знаю, это вы, церковники, нам каверзу подстроили, чтобы нашу веру высмеять через вашего Мануйлу, клоуна базарного! Ваша подлая поповская повадка!

Один из учеников обличителя, постарше возрастом, чем другие, схватил раввина за рукав и испуганно зашептал что-то на идиш. Пелагия расслышала только одно слово – «полиция». Но иудей не устрашился.

– Сам вижу по кресту и шапке, что епископ. Пускай жалуется. Скажите, скажите полиции, что Арон Шефаревич оскорбил в вашем лице христианскую церковь!

Эти слова подействовали на преосвященного неожиданным образом. Вместо того чтобы еще пуще распалиться, он умолк. Должно быть, вспомнил, что у него, губернского архиерея, за плечами сила и государства, и господствующей церкви. Какой же тут диспут?

Да и Пелагию заметил, перед ней тоже совестно стало.

– Слишком вы гневливы, ребе, как и ваш иудейский Бог, – молвил владыка, помолчав. – Оттого и слышат Его глас столь немногие. А наш апостол Павел сказал: «Всякое раздражение и ярость да будут удалены от вас».

И, произведя по неприятелю сей последний залп, с достоинством удалился, однако по чрезмерно прямой спине и крепко сцепленным на пояснице пальцам Пелагии было ясно, что Митрофаний пребывает в нешуточном раздражении – разумеется, не на дерзкого раввина, а на самого себя, что ввязался в пустую и неподобную перепалку.

Отлично зная, что, когда преосвященный в таком расположении, лучше держаться от него подальше, монахиня не стала догонять своего духовного отца, предпочла задержаться. Да и надо было успокоить бедных евреев.

– Вас как зовут? – спросила она у худенького горбоносого подростка, испуганно смотревшего вслед епископу.

– Шмулик, – ответил тот, вздрогнув, и с точно таким же испугом уставился на монахиню. – А что?

Бледненький какой, пожалела мальчика Пелагия. Ему бы получше питаться да побольше на улице играть, а он, наверное, с утра до вечера за Талмудом просиживает.

– Вы скажите вашему учителю, что не нужно бояться. Владыка Митрофаний не станет никому жаловаться.

Шмулик дернул себя за пейс, обернутый вокруг уха, и торжественно сказал:

– Ребе Шефаревич никого не боится. Он – великий человек. Его призвал в Ерушалаим сам

хахам-баши,чтобы помог укрепить святой город от шатания.

Кто такой хахам-баши, Пелагия не знала, но почтительно покивала.

– Ерушалаим – укрепил! – Шмулик восторженно блеснул глазами. – А? Вот как ценят нашего ребе! Он тверд в вере, как камень. Он знаете кто? Он новый Шамай, вот кто!

Про непримиримого Шамая, основоположника древнего фарисейства, монахине читать доводилось. Однако из фарисеев ей больше по нраву был другой вероучитель, снисходительный Гиллель. Тот самый, который, будучи спрошенным о сути Божьего Закона, ответил одной фразой: «Не делай другим то, что неприятно тебе самому, – вот и весь закон, а прочее лишь комментарии к нему».

Палубу снова заволокло рваной ватой, и унылые фигуры евреев закачались, побелели, сделались похожи на привидения.

Тем неожиданней было пение, вдруг донесшееся от центра палубы, откуда-то из-под капитанского мостика. Молодые голоса затянули «Дубинушку», весьма дружно и стройно.

Никак студенты?

Пелагии захотелось послушать. Но пока шла сквозь белую кисею, петь кончили. Только разошлись, только вывели с чувством: «Из всех песен одна в память врезалась мне, это песня рабочей артели», а ухнуть не ухнули. Хор распался, песня захлебнулась, единоголосье рассыпалось на разномастный гомон.

Однако монашка с пути все равно не свернула, решила посмотреть, что за молодежь такая.

Нет, то были не студенты. На первый взгляд похожи – и лицами, и одеждой, но по словам, долетевшим до слуха Пелагии, стало ясно, что это переселенцы в еврейскую Палестину.

– Ошибаешься, Магеллан! – воскликнул юношеский голос. – Арийская цивилизация стремится сделать мир прекрасным, а еврейская – нравственным, вот в чем главное различие. Обе задачи важны, но трудно совместимы, поэтому нам и нужно строить свое государство вдали от Европы. Мы будем учиться у них красоте, они у нас – морали. У нас не будет ни эксплуатации, ни подавления женского пола мужским, ни пошлой буржуазной семьи! Мы станем примером для всего мира!

Ах, как интересно, подумала Пелагия и тихонько встала в стороне. Должно быть, это и есть сионисты, про которых столько пишут и говорят. Какие симпатичные, какие молоденькие и какие хрупкие, особенно барышни.

Впрочем, молодого человека с шкиперской бородкой (того самого Магеллана, к которому обращался вития) хрупким назвать было трудно. Он и возрастом был старше остальных – пожалуй, лет двадцати пяти. Спокойные голубые глаза взирали на страстного оратора со снисходительной усмешкой.

– Нам бы в Палестине с голоду не подохнуть, не разнюниться, не пересобачиться между собой, – хладнокровно сказал он. – А про моральные идеалы после подумаем.

Пелагия наклонилась к милой девушке в детских штанишках (кажется, они назывались на британский манер – «шорты») и шепотом спросила:

– У вас коммуна, да?

Девушка задрала кверху круглое лицо, улыбнулась:

– Ой, монашка! Да, мы члены коммуны «Мегиддо-Хадаш».

– А что это такое? – присела на корточки любопытная черница.

– «Новый Мегиддо». «Мегиддо» на древнееврейском значит «Город Счастья». В самом деле был такой город, в Израэльской долине, его разрушили – не то ассирийцы, не то египтяне, я забыла. А мы отстроим Мегиддо заново, уже и землю у арабов купили.

– Это ваш начальник? – показала Пелагия на бородатого парня.

– Кто, Магеллан? У нас нет начальников, мы все равны. Просто он опытный. И в Палестине бывал, и вокруг света плавал – его за это Магелланом прозвали. Он знаете какой? – в голосе голоногой барышни зазвучало неподдельное восхищение. – С ним ничего не страшно! Его «опричники» в Полтаве убить хотели – за то, что он еврейскую самооборону устроил. Он отстреливался! Его теперь полиция ищет! Ой! – Барышня испугалась, что сболтнула лишнее, и прижала пальцы к губам, но Пелагия сделала вид, что про полицию не расслышала или не поняла – известно ведь, что монашки глуповаты и вообще не от мира сего.

Девушка тут же успокоилась и как ни в чем не бывало застрекотала дальше:

– Это Магеллан про Город Счастья придумал. И нас всех собрал, и деньги раздобыл. Целых тридцать тысяч! Представляете? Он их в Яффу перевел, в банк, только на дорогу нам оставил, по восемь копеек на человека в день.

– Почему только восемь? Это же очень мало.

– Колизей (он студент исторического факультета), – девушка показала на одного из молодых людей, невообразимо тощего и сутулого, – подсчитал, что именно такой суммой – конечно, если перевести на нынешние деньги, – обходился хлебопашец во времена царя Соломона. Значит, и нам должно хватить. Мы ведь теперь тоже хлебопашцы. А деньги нам в Палестине понадобятся. Нужно покупать скот, осушать болота, строиться.

Пелагия посмотрела на заморыша Колизея. Как же такой будет мотыгой махать или за плугом ходить?

– А почему «Колизей»? Не такой уж он большой.

– Его вообще-то Фира Глускин зовут. А «Колизеем» его Магеллан прозвал. Ну, потому что все говорят «развалины Колизея», «развалины Колизея». Фира и правда не человек, а ходячая развалина – у него все болезни на свете: и искривление позвоночника, и плоскостопие, и гайморит. Но тоже вот едет.

Предмет обсуждения поймал на себе сердобольный взгляд монахини и весело крикнул:

– Эй, сестрица, едем с нами в Палестину!

– Я же не еврейка, – смутилась Пелагия, видя, что вся компания на нее смотрит. – И вряд ли когда-нибудь стану.

– И не надо, – засмеялся один из коммунаров. – Поддельных евреев и без вас хватает. Вы

только поглядите вон на тех!

Все обернулись и тоже стали смеяться. Поодаль трое «найденышей», накрыв головы талесами, клали земные поклоны. Доносились истовые, сочные удары лбов о палубу.

– Ничего смешного, дурачье, – процедил Магеллан. – Тут за версту Охранкой несет. Этот их Мануйла на Гороховой жалованье получает, у меня нюх верный. Взять бы его, паскуду, за ноги, да башкой об швартовую тумбу...

Сионисты примолкли, а Пелагии стало жалко «найденышей». Никто их, бедных, не любит, все шпыняют. Просто не найденыши, а сироты какие-то. Кстати, интересно, откуда у них такое странное прозвание?

Подошла, чтобы спросить, но постеснялась – как-никак молятся люди.

И спохватилась, что слишком долго гуляет. Владыка будет недоволен. Надо зайти к нему – показаться, доброго вечера пожелать, а после к себе, во второй класс. Книжку почитать, к уроку подготовиться. Завтра-то ведь уже дома.

Спустилась по лесенке на каютную палубу.

Стеклянный глаз

Над Рекой, над залитыми водой берегами, над туманом, должно быть, пламенела заря – во всяком случае, впереди мгла была слегка окрашена розовым. Привлеченная этим магическим свечением, Пелагия прошла на нос парохода. Вдруг ветер хоть на минутку пробьет брешь в опостылевшей завесе, и можно будет полюбоваться предвечерним окрасом неба?

Ветер на носу и в самом деле дул, но не достаточно сильный, чтобы расчистить путь закату. Пелагия хотела повернуть обратно, но вдруг заметила, что она здесь не одна.

Впереди на плетеном стуле сидел какой-то человек, закинув длинные ноги в высоких сапогах на перила. Видно было прямую спину, широкие плечи, картуз с горбатой тульей. Мужчина затянулся папиросой, выпустил облачко дыма, моментально растворившееся в тумане.

И вдруг обернулся – резко, с кошачьей стремительностью. Должно быть, услышал дыхание или шелест подрясника.

На Пелагию смотрело узкое треугольное лицо с остроконечными, торчащими в стороны усами. Во взгляде незнакомца монашке почудилось что-то странное: вроде бы человек смотрел на нее, а вроде бы и не совсем.

Смутившись, что потревожила одиночество курильщика, она пробормотала:

– Прошу извинить...

Еще и неловко поклонилась, что уже было и лишним. Тем более что ответной учтивости от усатого не последовало.

Совсем напротив – он вдруг взял и выкинул штуку: осклабился во все десны, поднес руку к глазнице и – о ужас – вытащил левое око!

Пелагия вскрикнула и отшатнулась, увидев на ладони блестящий шарик с радужным кружком и черной точкой зрачка, и лишь потом сообразила, что глаз стеклянный.

Проказник сухо хохотнул, довольный эффектом. Глумливым скрипучим голосом сказал:

– Экая фря, а еще монашка. Грешно, матушка, воротить нос от калеки убогого.

Какой неприятный человек, подумала сестра, отвернувшись, и поспешила ретироваться. Если хочет, чтобы никто не нарушал его уединения, можно бы дать это понять и поделикатнее.

Шла вдоль борта, вела сражение с бесом обиды. Одолела рогатого быстро, без большого усилия – приучилась за годы монашества.

Впереди, примерно там, где полагалось быть каюте Митрофания, колыхалось что-то белое, непонятное.

Когда подошла поближе, увидела: это полощутся занавески – не в архиереевой каюте, а в соседней, где путешествует пресловутый пророк. Верно, открыл окно, да и забыл. А сам вышел или заснул.

Ужасно захотелось хоть глазком посмотреть на обиталище шарлатана. Если просто мимо пройти и совсем чуть-чуть скоситься, ведь это ничего?

На всякий случай оглянулась, убедилась, что вокруг ни души, и замедлила шаг, чтоб было время скоситься поосновательней.

У Мануйлы горела лампа – очень кстати.

Пелагия чинно дошествовала до окошка, нацелила боковое зрение вправо и чуть не споткнулась.

Пророк был у себя и, кажется, спал, но не на диване, как обыкновенный человек, а на полу, раскинув руки крестом. Это что же у них, «найденышей», так заведено? Или у Мануйлы специальный обет?

Монахиня сделала шажок поближе к окну, приподнялась на цыпочки.

Вот диво – на лице у спящего, в глазных впадинах, белели два яйца. Пелагия прижала перемычку очков к носу, да еще и прищурилась, чтобы получше разглядеть этакую странность.

Секунду спустя зрение приспособилось к тусклому каютному освещению, и стало видно: никакие это не яйца, а нечто настолько ужасное, что рот Пелагии разинулся сам собой – намеревался произнести краткое, достойное монахини восклицание «о, Господи!», но вместо этого исторг постыднейший бабий визг.

II. РЕШАЕМ РЕБУСЫ

Как правильно фотографировать трупы

– Правую руку крупным планом, – приказал следователь Долинин полицейскому фотографу, одновременно маня Пелагию пальцем. – Полюбуйтесь, сестра, на нынешних пророков. Уже дух из него вон, а все за деньги хватался.

Пелагия подошла, перекрестилась.

Смерть Мануйлы была до невозможности безобразна. Кто-то проломил горе-пророку затылок ударом необыкновенной силы, от которого глазные яблоки выскочили из орбит. Их-то монашка в полумраке и приняла за куриные яйца.

Частицы мозга и костяная крошка были и на подушке, и на ковре. А еще смотреть на труп было мучительно из-за того, что ночная рубаха на покойнике задралась, обнажив бледный волосатый живот и срамное место, до которого, впрочем, черница постаралась взглядом не спускаться. В скрюченных пальцах Мануйлы был зажат обрывок сторублевой кредитки.

Ослепительно вспыхнул магний, но следователь остался недоволен.

– Нет-нет, милейший. Магний надо сыпать с обеих сторон от аппарата, не то будут тени. Да не кучкой, не кучкой, а полоской – дольше гореть будет. Штатива для вертикальной съемки у вас, конечно, нет? Ох, провинция-матушка...

Судебный врач вертел мертвую голову, держа ее за волосы.

– Удар-то каков! – Поковырял пальцем аккуратную дырку размером с серебряный рубль. – Что за сила, что за резкость! Будто шрапнельная пуля вошла. Проникание чуть не до третьего желудочка, а контур правильный, овальный, и края ровные. Никогда такой травмы не видел, даже в учебнике.

– Да-с, необычно, – согласился Долинин, нагибаясь. – Молотком, что ли? Только силища какая-то сатанинская. Чтобы глазные яблоки вылетели из орбит – это, скажу я вам...

В каюте сыро пахло подсыхающей кровью, Пелагию подташнивало. Хуже всего было то, что скверный запах мешался с ароматом кельнской воды, которой несло от капитана «Севрюги». Тот присутствовал при осмотре по долгу службы, но стоял скромно, в сторонке, под ногами у специалистов не путался.

Сестра закрыла глаза, борясь с дурнотой. Нет на свете зрелища более страшного и удручающего, чем лишенное достоинства, осрамленное таинство смерти. Да еще эта замусоленная купюра...

– На детородном органе следы обрезания, сравнительно недавние, – сообщил доктор, продолжая осмотр. – Шрам еще багровый. Пожалуй, месяцев семь-восемь, вряд ли больше.

Дождавшись, когда врач и фотограф закончат свое дело и отойдут от покойника, Пелагия испросила у следователя разрешения прочесть молитву. Опустилась на колени и первым делом прикрыла мертвому наготу. Потом потянула из безжизненной руки суетный клочок бумаги. Ожидала, что закоченевшие пальцы не пожелают расставаться со своей собственностью, но обрывок вынулся на удивление легко.

Передавая улику следователю, Пелагия сказала:

– Странно. Это что же, он так и спал, сжимая в руках деньги? Или, будучи с уже проломленной головой, пытался вырвать их из рук злодея?

Долинин мгновение молчал, с интересом глядя на очкастую черницу. Потом хмыкнул, почесал переносицу над дужкой пенсне.

– В самом деле. Мерси за наблюдательность. Согласно показаниям Мануйлиных спутников, деньги – или, как они выражаются, «казна» – находились в ларце под подушкой... Ларец, понятное дело, отсутствует. Хм. С раскромсанной «до третьего желудочка» башкой хватать убийцу за руки? Чудеса. Запишем в раздел «ребусы».

И в самом деле записал что-то в кожаную книжечку. Пелагии это понравилось: человек не торопится с заключениями.

Долинин ей вообще нравился, потому что работал с толком, обстоятельно – сразу видно, человек сыскное дело знает и любит.

Можно сказать, повезло пророку Мануйле со следователем.

Дело мастера боится

Сначала-то складывалось совсем по-другому.

На крики монахини к каютному окну сбежались люди, заохали, заужасались. Еще больше шума произвели «найденыши». Узнав, что их предводитель убит, стали вопить, причитать:

– Мамоньки! Беда! Азохнвей! Караул! Элоим! – А чаще всего повторялось слово: – Казна! Казна!

Появился капитан и вместо того, чтобы восстановить порядок, устроил вовсе светопреставление – то ли с перепугу, то ли вследствие некоторой нетрезвости.

Пароходный начальник преобразился в мечущего молнии Зевеса. Перед злосчастной каютой и под ее окном установил караулы из матросов, вооруженных пожарным инвентарем. Пассажирам первого и второго классов велел сидеть по каютам и не казать оттуда носа; всех палубных согнал на ют и поместил под охрану двух чумазых кочегаров с лопатами в руках. Сам же надел парадный белый китель, сбоку привесил огромный револьвер, а для истребления винного запаха вылил на себя целый флакон одеколона.

Усть-Свияжскую пристань «Севрюга», вопреки расписанию, прошла без остановки и бросила якорь лишь возле уездного города. Встала на отдалении от причала. К властям был командирован первый помощник – на шлюпке.

Час спустя пассажиры кают, расположенных по правому борту, увидели, как из клубящегося над водой вечернего тумана выплывает лодка, вся набитая людьми, по большей части в мундирах, но были и статские.

Производить дознание пожаловал не какой-нибудь там околоточный и даже не пристав. То есть, разумеется, были среди прибывших и пристав, и прочие чины, включая даже начальника уездной полиции, но главной персоной оказались не они, а сухощавый господин в цивильном. Его умные, цепкие глаза холодно поблескивали сквозь пенсне, узкая рука то и дело поглаживала бородку клином. На лацкане сюртука поблескивал университетский значок.

Штатский оказался большущим начальником, членом Совета министерства внутренних дел. Звали его Сергей Сергеевич Долинин. После через местных полицейских чинов выяснилось, что его превосходительство разъезжал по Казанской губернии с важной инспекционной поездкой. Узнав же об убийстве, приключившемся на пароходе товарищества «Норд», пожелал лично возглавить дознание.

Сам Сергей Сергеевич в беседе с преосвященным Митрофанием (которого счел долгом навестить сразу же, как только обнаружил в списке пассажиров столь значительную персону) пояснил свое рвение особенным значением личности убитого:

– Очень уж скандальной особой был господин Мануйла. Смею вас уверить, владыко, что шума и треска будет на всю Россию. Если, конечно... – тут Долинин запнулся и, кажется, чего-то недоговорил. В каком значении «если», осталось непонятным.

Пелагии, находившейся при Митрофании, почудилось, что при упоминании о «всероссийском треске» серые глаза следователя блеснули. Что ж, честолюбие – для служивого человека грех извинительный и, возможно, даже вовсе не грех, ибо способствует усердию.

Очень вероятно, что визит Сергея Сергеевича к архиерею был нанесен не из вежливости, а совсем по иной причине, практического свойства. Во всяком случае, едва покончив с изъявлениями почтительности, Долинин обернулся к Пелагии и деловито сказал:

– Вы, должно быть, и есть та монахиня, что обнаружила тело? Превосходно. С позволения его преосвященства [короткий поклон в сторону Митрофания] вынужден просить вас, сестра, проследовать со мной к месту злодеяния.

Вот и вышло, что Пелагия в числе немногих оказалась в тошнотворной каюте, пропахшей кровью и цветочным одеколоном.

Если б не этот запах, если б не присутствие обезображенного тела, наблюдать за спорой, профессиональной работой Сергея Сергеевича было бы сплошным удовольствием.

Начал он с того, что быстро набросал в блокноте план каюты, при этом все время расспрашивая сестру:

– Угол ковра был загнут? Вы уверены? Окно было приподнято именно досюда? Уверены? Покрывало лежало на полу?

Определенностью ответов остался доволен, даже похвалил:

– Вы редкая свидетельница. Отличная зрительная память.

Заглянув в рисунок следователя, выглядевший довольно необычно, Пелагия, в свою очередь, тоже спросила:

– Что это такое?

– Это называется «кроки», – ответил Долинин, быстро чертя карандашом. – Схема места преступления. Вот здесь масштаб, в метрах. Буквы – обозначение сторон света, это обязательно. Поскольку тут корабль, роль севера исполняет нос («Н»), а вместо востока – стардек («С»), правый борт.

– Знаете, – сказала Пелагия, – стул стоял не так. Когда я заглянула в каюту, он был вон там. – Она показала, как стоял стул. – И бумаги на столе лежали ровной стопкой, а теперь они рассыпаны.

Сергей Сергеевич повертел головой вправо-влево и ткнул пальцем в капитана:

– Вы насвоевольничали, любезнейший?

Тот сглотнул, виновато развел руками.

Перебрав рассыпанные по столу листки, следователь взял один, исписанный корявыми печатными буквами. Прочел:

–«Барух ата Адонай Элохейну мелех ха-олам...» – Отложил. – Это какая-то еврейская молитва.

Пелагия, несколько воспрявшая духом после прикрытия наготы покойника, продолжала осматриваться.

Самой было удивительно, сколько всего она запомнила в краткие мгновения перед тей, как завизжать.

– А еще вот этой трубки здесь не было, – показала она на пенковую трубку, лежавшую на ковре.

Рядом с трубкой Долинин уже успел положить карточку с цифрой 8, а само вещественное доказательство зачем-то накрыл перевернутой стеклянной банкой.

– Вы в этом совершенно уверены? – расстроился он.

– Да. Я бы обратила внимание.

– Экая досада. Важнейшую улику мне похерили. А я, дурень, прикрыл, чтобы микроскопические частицы не сдулись.

Сергей Сергеевич подозвал капитана, спросил про трубку.

Тот подтвердил:

– Точно так. Это трубка боцмана Савенки, который со мной заходил, фонарем по углам светил. Не иначе обронил.

– Ай да сестрица, – восхитился Долинин. – Повезло мне с вами. Вы вот что, милая, побудьте-ка здесь еще. Глядишь, еще что-нибудь приметите или вспомните.

И в дальнейшем, размышляя вслух (была у следователя такая привычка), он адресовался только к Пелагии, не удостаивая вниманием прочих присутствующих, в том числе и начальника уездной полиции. Очевидно, обращаться с риторическими вопросами к смышленой монашке Сергею Сергеевичу было интересней или, так сказать, экзотичней.

– Что ж, сестра, теперь осмотрим одежду? – говорил он, перебирая платье убитого: нанковые брюки, жилетку, накидку белого полотна с синей полосой. – Тэк-с. Ярлычка на брюках не имеется. Дрянь брючишки-то, на барахолке куплены. А ехал первым классом и при «казне». Скупенек... Что у нас на рубашке? Есть меточка из прачечной? Как вы полагаете на этот счет, сестрица? ...Правильно полагаете, услугами прачечной наш пророк не пользовался... Сапоги пока отложим, их распарывать надо...

Покончив с одеждой, Долинин осмотрелся по сторонам, сам себе кивнул.

– Ну что ж, в каюте вроде бы все. Осмотрим периферию. И начнем мы с вами, голубушка, конечно же, со способа проникновения.

Поколдовал у двери, самолично развинтив и вынув замок. Изучил его в лупу.

– Цара-апинки, – промурлыкал Сергей Сергеевич. – Свеженькие. Отмычка? Или новый ключ? Выясним-с.

Потом переместился к окошку. Что-то его там заинтересовало: влез коленями на столик, перегнулся.

Протянул руку назад, нетерпеливо пощелкал пальцами:

– Фонарь сюда, фонарь!

К нему кинулись сразу двое – капитан и начальник полиции. Первый тянул керосиновую лампу, второй – электрический фонарик.

Долинин отдал предпочтение прогрессу.

Светя электрическим лучом на паз рамы, протянул:

– Ца-апочкой поработали. Ясно-с. Вот вам, сестрица, и разгадка нашего ребуса. Взгляните-ка.

Пелагия взглянула, но ничего особенного не увидела.

– Ну как же? – удивился Сергей Сергеевич. – Винты-то откручены. И следы масла. «Разинец» потрудился, их почерк.

И тут же объяснил Пелагии, кто такие «разинцы». А она, хоть и приречная жительница, о таковых знать не знала.

– Картина проясняется, – с довольным видом объявил следователь. – Дело мастера боится. Маяуйла проснулся, когда вор уже вынул из-под него шкатулку. Завязалась борьба. «Разинцы» обычно не мокрушничают, но этот, должно быть, ошалел от больших денег. Или перепугался. Вот и стукнул.

Стук-стук, донеслось от двери. Просунулась голова в фуражке.

– Ваше превосходительство, вот, на палубе нашли. У борта.

Сергей Сергеевич взял у полицейского холщовый мешок на рваной веревке, порылся там. Достал очки в золотой оправе, фарфоровую курительную трубку, портновский метр, каучуковый мячик. Лоб следователя пополз было недоуменными складками, но почти сразу же разгладился.

– Это же «тыльник»! – воскликнул мастер сыска. – Мешок, куда «разинцы» складывают добычу. Вот вам и подтверждение моей гипотезы!

– Зачем тогда вор его бросил? – спросила Пелагия.

Долинин пожал плечами:

– К чему «разинцу» эта дребедень, если он добыл настоящий хабар? Сорвал с плеча, чтоб не мешался, и выкинул. Да и не в себе был после убийства. Без привычки-то.

Все сходилось. Пелагия была впечатлена сметливостью петербуржца, однако ее мысль уже поспешала дальше.

– Как вычислить, кто из пассажиров – «разинец»? У них есть какие-то особые приметы?

Сергей Сергеевич снисходительно улыбнулся.

– Если «разинец», а это беспременно «разинец», то его давным-давно след простыл.

– Куда ж он мог деться? С парохода никого не выпускали. «Севрюга» ведь к берегу не причаливала.

– Ну и что? «Разинцу» холодная вода нипочем, они как водяные крысы плавают. Соскользнул по якорной цепи в воду, да и был таков. Или еще раньше спрыгнул, сразу после убийства. Ни-чего-с. Дайте срок. Дальнейшее, сестрица, вопрос времени. Пошлю запрос по всем приречным управлениям. Отыщем как миленького... Что это вы там разглядываете?

Слушая Долинина, монахиня подошла к дивану и осторожно потрогала подушку.

– Не получается, – молвила она, наклоняясь к наволочке. – Никак не получается.

– Да что не получается-то? – подошел к ней следователь. – Ну-ка, ну-ка, выкладывайте.

– Ваша разгадка «ребуса» не годится. Не было никакой борьбы, и за руки убийцу жертва не хватала. Его на постели убили. Смотрите, – показала Пелагия, – на подушке отпечаток лица. Значит, в момент удара Мануйла лежал ничком. А вокруг капли крови, овальные. Стало быть, они капали сверху вниз. Если бы он дернулся, поднял голову, то капли были бы косые.

Сергей Сергеевич сконфуженно пробормотал:

– А ведь верно... Да и потеки крови на лице имеют направленность от затылка к носу. Вы правы. Каюсь, снебрежничал. Но позвольте, как же тогда труп оказался на полу, да еще в этакой позе?

– Убийца сволок его с дивана. Задрал рубашку и сунул в руку обрывок сторублевки. Это единственное возможное объяснение. Зачем он это сделал – предполагать не берусь.

Следователь озадаченно уставился на инокиню, немного помолчал и затряс головой.

– Ерунда какая-то. Нет-нет, сестра, вы ошибаетесь. Я думаю, дело было иначе. Вы не представляете, до чего живучи так называемые «пророки» и «старцы». В них таится поистине бесовская энергия, и умертвить этих одержимых куда как непросто. Помню, был у меня случай, еще в бытность судебным следователем. Вел я дело об убийстве некоего скопческого пророка. Ему духовные сыновья топором голову почти начисто оттяпали, на одном лоскуте кожи висела. Так пророк, представляете, еще с минуту бегал по комнате и махал руками. Кровь из него хлещет фонтаном, башка вроде заплечного мешка болтается, а он бегает. Каково? Вот и с Мануйлой нашим, должно быть, то же было. «Разинец» решил, что убил его, встал посреди каюты, начал купюры считать. А покойник вдруг очнулся, да и бросился деньги назад отбирать.

– С этакой пробоиной? При поврежденном мозжечке? – усомнился врач. – А впрочем, чего только не бывает... Физиология премортемных конвульсий слишком мало изучена наукой.

Пелагия спорить не стала – версия Сергея Сергеевича выглядела убедительней, чем ее собственная. Выходило, что этот «ребус» все-таки решен.

Но вскорости обнаружились и другие.

Пассажир из тринадцатой

– Как хотите, но рубаху мертвому он все равно задрал, – сказала Пелагия. – Вы обратили внимание на складки? Они пролегли к груди в виде буквы V. При падении так не получилось бы.

– В самом деле? – Долинин посмотрел на мертвое тело, но заботами благонравной инокини рубаха была одернута, так что никаких складок не осталось.

Сестру это не сбило.