Дом в Мещере

ModernLib.Net / Иличевский Александр / Дом в Мещере - Чтение

(стр. 7)

|

Автор:

|

Иличевский Александр |

|

Жанр:

|

|

|

-

Читать книгу полностью

(451 Кб)

- Скачать в формате fb2

(225 Кб)

- Скачать в формате doc

(205 Кб)

- Скачать в формате txt

(198 Кб)

- Скачать в формате html

(222 Кб)

- Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

|

|

А потому, что благодаря сходству отображения показывает вашу собственную суть или в лучшем случае содержание: рабское ничто – пустота, взятая в полон своей же пустотою. Обнаружив себя, кукла как бы говорит: «Привет, это я. Но может быть и ты. И знаешь, почему? Потому что ты так же и благодаря тому же похож на себя, как и я – на ничто». Подлинная жизнь – всегда усилие свободы. Смерть потому и ненавистна, что лишает последнего шанса быть свободным. И только поэтому кукла мертва – у нее нет такого шанса. Катя тронула Стефанова за рукав – у нее кончился грифель. Пока бегала за авторучкой, старик сидел с полузакрытыми глазами, а я, вне себя от возбуждения, метался от окна к двери и обратно. Катя вернулась с чуть порозовевшим от быстрого шага лицом. Старик не глядя продолжил. – Отвращение к предмету не исключает одновременной едва завуалированной к нему любви. Самый распространенный вид любви – любовь к кукле – всегда вариант нарциссизма, приумножающего влечением к отражению собственное естество – рабство у ничто. Первый позыв к этому действу, возможно, вызван тем, что «природа не терпит пустоты». То есть – якобы животворящая сила любви должна стремиться восполнить пробелы живого. Искусность кукольной формы в том, что она превосходно справляется с задачей организации места, куда любовь, как жертва в волчью яму, должна устремиться. В результате пустота получает возможность паразитировать теперь уже на удвоенном плацдарме плоти: взаимопроникая, она циркулирует и разбухает, а также сгущается подобно парафину. Сгущение и далее – окоченение, вызванные такими течениями, и есть «черный ход» от любви – к смерти… Катя захлопнула папку и равнодушно вышла.

Глава 11

СИНОПСИСЫ

Раз в неделю каждый житель Дома, кто еще способен нащупывать губами слова, должен быть опрошен Катей. Она – единственный в штате психолог – наблюдает нас и делает выводы. От ее разговоров мы должны лучше жить, спокойнее умирать. Раз в неделю она входит в палату и вынимает из каждого начисто душу.

Она как бы держит ее в руках и говорит: вот. Вот ручки, вот ножки, вот глаза и вот сердце; вот то, с чем вы расстаетесь…

Катя считает, что от этого больному становится легче: он ближе видит тайну, и страх его, как если б в темной комнате на два-три мгновения включили свет, слабеет хоть немного.

– Да, – возражаю я, – в темной комнате включают свет, и рожа смерти теперь отлично видна. А вообще ты понимаешь, что цивилизация, прогресс, лишая человека страха смерти, занимается дегуманизацией? Что взращенная привычка к смерти превращает человека в солдата Неживого? Что в мире должны быть вопросы, на которые не может быть ответа, иначе мир рассыплется в прах.

Раз в неделю Катя встречается с каждым больным и жалом своего любопытства нащупывает его ощущения. Ее немногословная речь одновременно участлива и холодна. Выслушивая, Катя часто кивает в знак понимания.

Каждый ее кивок – мелкий глоток участия.

Большинство больных рады счесть понимание за сопереживание. Но есть и такие, которые не поддаются интервьюированию. Они либо еще больше замыкаются, либо взрывчато реагируют на очередную попытку расспросов. К таким Катя приходит вместе с санитарами, и тогда собеседование превращается в допрос.

Она может и любит раскалывать молчунов.

Ей это нравится, как нравится инженеру добывать науку из закавыки, возникшей в рутине его деятельности. В этом проявляются ее профессиональные амбиции. Методы и финты, к которым Катя прибегает, могли бы вызвать зависть у опытного следователя.

Но большинство пациентов давно уже, как мыши белые к опытам, привыкли к ее еженедельным расспросам. Они переносят ее визит обыденно, как очередную процедуру.

Когда именно она придет, знает каждый лежачий больной. Это ему известно так же хорошо, как и расписание приема коктейля Бронштейна.

Некоторые готовятся заранее и делают записи. Больные в них описывают подробности своего текущего состояния, составляют перечень своих ощущений. От Кати требуется выявить динамику старых и появление новых.

Часто записи заползают в исповедальную тональность. К этому, я думаю, немало располагают личные качества Катерины. Но временами нотки исповеди дают петуха и срываются в вопль, которому все равно, кто ему внемлет.

Катя забирает листки и складывает в папку личного дела – картонно-белую, с тесемками.

Я смотрю на такую папку и злобно думаю: какой чудный гербарий, какой добротный картонный саван!

На папках есть надпись «Хранить до». Срок Катя вписывает только после того, как ей становится ясно. Бывает, цифры появляются после первого же собеседования. Но случается, что они не появляются вовсе. Я не видел ни одной с надписью «Хранить до: вечно».

Катя чрезмерно добросовестна в своих изысканиях. Ни одна смутная деталь не выскользнет из ее внимания. Деталь, как косточка из сочного плода, будет вынута из мякоти устного сумбура наружу и обсосана до скорлупы утверждения.

Я знаком с содержанием некоторых папок Катиного архива. Катя иногда показывает мне то, что считает особенным. Я же думаю, что выбор ее по преимуществу определяется смутными сюжетными пристрастиями, а не научной ценностью выдаваемых мне наблюдений. Если так, то не скажу, что всегда нахожу ее предпочтенье мне близким.

Чего ей только не пишут! Впечатление от прочитанного зачастую можно сравнить с потрясением, полученным в результате еще одной прожитой жизни.

Часто не очень хорошей. Еще чаще – просто дурной.

Конечно, сначала было интересно: любопытство сродни похоти. Но скоро из тематического и сюжетного разнообразия вылепился громадный ком пустоты. Я не в силах представить себе человеческое существо, способное его, этот ком, оплакать. Если таковое и существует, оно не может быть человеком. Человек не может иметь такое большое сердце. Сокращаясь, оно разорвало бы грудь.

Однажды я наотрез отказался читать.

Чтобы меня заставить, Катя выдумала: записи эти предназначаются для Кортеза и поэтому я должен их переводить на английский. Она потребовала у Наташи внести это в реестр обязанностей, выполняемых мной в ее ведомстве.

Уже набив себе оскомину, я в конце концов поднаторел не тратить ни толики впечатления на перевод. Я научился делать это безучастно, и поэтому могу теперь оценить исследовательский талант Кати. Я вижу, ей не только ужасно интересно, как мы умираем, но она еще и пытается выстроить здание нашего умирания. Она документирует и комментирует наш пантеон с научной целью. Она вписывает свои наблюдения в создаваемую структуру, как в не существующий еще кроссворд.

Для начала, собеседуя и наблюдая, она улавливает натяжения и затем ловко выплетает на бумаге поведенческую сетку-схему, в которой трепещет – пытаясь жить и тщясь умереть – смертельно больной.

В конечном счете, ее работа должна спровоцировать мнимость преследования, сплетая паутину психологических состояний, в которую больной бы попадал, даже если этой паутины не существует.

Катя старается делать это четко и просто, чтобы прочие могли, взглянув на любого умирающего, сверить его с буквами ее универсального исследования. Сверить и с удовольствием подтвердить: «Да, это та самая стадия, именно тот синдром… Гм, как, однако, все это в яблочко!»

Я, конечно, мог бы предположить, что Катя занимается этим только для того, чтобы написать на нашем материале диссертацию. В ней был бы описан универсальный механизм неизбежной смерти, который, будь он действительно создан, лишил бы людей последней свободы – умереть как никто другой.

Умереть по-своему – так, чтобы это было открытием, новой вещью, новым вещным смыслом жизни, которой, может быть, и не было. Существование такого универсального механизма полностью устранило бы приватность смерти. Все бы тогда умирали так, как едят арбуз, или персик, или борщ, или суп, или яблоко, или черт знает что еще, но такое, что уже существовало бы в каком-нибудь перечне.

Нет ничего более неприкосновенного, чем частность смерти. Домашние животные, если есть куда податься, никогда не помирают на глазах хозяев. Смерть вообще более интимное действо, чем роды.

Хотя бы из гигиенических соображений. Собака может ощениться на чердаке или под верандой. Но умирать она уходит туда, где ее никто не найдет. Туда, где никто, кроме, возможно, Всевышнего, не обитает. Где почва примет, а солнце поможет. А если почва не примет, сильное солнце все равно заберет.

Наш же Дом похож на роддом. Здесь принимают смерть как роды. Причем всячески стараются сделать их особо тяжкими. Они не понимают, что не им, гадам, решать, где быть человеку, равно как и не понимают того, что удерживающий должен иметь чистые руки.

Они не понимают, что это не их кошачье дело. Научными методами здесь лезут в тело и душу. Корежат и то, и другое – плоть превращают в воск и вписывают в формуляр страх Божий.

Как можно допрашивать по пояс перекушенного смертью человека? Неужто не ясно, что в подобной «науке» кроется тот же мотив, с которым преступника четвертуют под морфином, с тем чтобы публика могла еще видеть его застывающую улыбку – то ли от кайфа, то ли от удовольствия, с которым в него проникает смерть?

Но вряд ли, воплощая самые благие намерения, вымащивая ими свою гуманистическую стезю, они в самом деле понимают, что делают, – я по крайней мере надеюсь. Что филантропия часто хуже злодейства, им, скорее всего, невдомек. Дело их рук воспринимается ими как жертва во имя науки.

Равно как и вне их понимания, что сколь угодно малая примесь научного интереса превращает любое доброе намерение – сочувствие, милосердие – в пшик. С убийственной тупостью – или замыслом? – они не желают взять в толк, что приватность смерти – главная степень свободы человека, часто последний его шанс.

Своим научным инструментом они удаляют почву – Бога – от зерна покаяния. А на что способно зерно без почвы?

Но все ж таки думаю, что Катя не способна была решиться своей научной работой потворствовать этому грязному делу. Я все же надеюсь, что это не так, что у нее есть какие-то иные мотивы. Пусть они не менее зловещи, но не столь тупы – вкус не мог ее подвести.

Меня это особенно волнует. Если бы я оказался неправ, этой ее диссертации уже бы хватило и на всех санитаров, и на самих пациентов. И у каждого из нас тогда имелась бы степень. Это была бы не просто диссертация, а работа грандиозного научного центра.

Дело в том, что мы – очень богатый материал. Мы очень плодотворно здесь умираем. Получив вместе с работой в бюро у Наташи право свободного перемещения по Дому, я ознакомился с каждым больным – и убедился. До того, проходя мимо колумбария, я не осознавал, что стоит там, за каждой плитой. Я шел вдоль стены и чувствовал только (виском), что она – кладезь пустоты.

Косясь на нее, я запрещал себе воображать…

Вот, для примера, отрывок из первого интервью, взятого у одного теперь уже отбывшего пациента. Тогда он еще новосел и новобранец. Прошла лишь неделя с момента его поступления, и он все принимает за чистую монету.

(Расшифровка диктофонной записи приводится без правки – так что все выкрутасы устной речи налицо. Вопросы опущены. Видимо, Кате было скучно еще раз повторять себя на бумаге. Тем более что реплики ее почти бессмысленны и должны только вновь подхлестнуть монолог больного. Запись эта замечательна потому, что в ней есть таинственные и опасные для пациента места. Как раз это и побудило меня выкрасть донос. Для Кортеза я перевел – комар носа не подточит, а Кате сказал: «Потерял. В бумагоуничтожитель по ошибке сунул». Конечно, не поверила. Но не накнокала.)

«От 20 февраля 1993 г. Синопсис: пациент А. Г., музыкант; возраст – 9 дней; состояние удовлетворительно-подавленное; на первый взгляд опасности не представляет; итог отношений с семьей подведен; помимо волевого приятия, обнаружена склонность к подробному осмыслению: в этом довольно сумбурен, что, к сожалению, обусловливает определенную непредсказуемость в дальнейшем; склонность к резким перепадам от заносчивости к смирению подозрительна. Рекомендован к пристальному присмотру.

Материал № 1 <…>

– Нет, не припомню. А если и припомню, вам-то что проку от моего припоминания? Простите, доктор, здесь можно курить?

А как к вам тогда обращаться? Понятно… Тогда скажите мне, Катя, чего, так сказать, ради, чем то есть я обязан этакой чести, вашему вниманию? <…> Ах, вот оно что… Не уверен. Что ж, согласен, попробуем разобраться вместе. Нет, не стоит. Спасибо, забавная пепельница. <.> Вы знаете, я, пожалуй, не помню. Ну что я мог тогда подумать… Что человеку может прийти в голову, когда он такое слышит? Это было так, как будто мне кто-то крикнул, что молоко сбежало, или жена – навсегда. Или что-нибудь в этом роде. Да. Нет. А почему вы спрашиваете? Не понимаю…

<… > Да, это была моя жена. Нет, она блондинка, правда крашеная блондинка. Да, на ней был синий берет. Не отметил? А зачем вам это? <… > Ну хорошо. Допустим, рост у нее примерно метр семьдесят, глаза большие, серые с черными штришками. В сумерках меняют оттенок – становятся голубыми… Фигура превосходная. Но зачем вам это? <…> Ясно. Что же я могу о ней такого замечательного рассказать… Разве что… Ну, хорошо, я отдаю себе отчет, что это может показаться более чем странным и – что хуже – бесполезным. К тому же обстоятельство это запросто может отбросить тень на мой рассудок, но раз вы просили быть подробным.

<…> В общем, как видите, почти ничего особенного. Простите, я волнуюсь, хотя чего уж теперь. <…> Пожалуй, да, было что-то еще. Определенно было. Извините, у меня зажигалка барахлит… «Черный Капитан». Довольно сносные, только вот этот вкус сладковатый раздражает, не углядел, в общем… В тот день запомнилась такая еще деталь. После я пытался думать о ней, но ничего ясного не увидел, и все же это мне до сих пор не дает покоя. Тем утром, когда я уже проснулся, а жена еще спала… Нужно прежде сказать, спит она у меня очень странно: с приоткрытыми глазами, у нее короткие веки, в народе это называют «лупяницей», довольно вычурное, согласитесь, название. Такое, правда, очень редко случается, в общем-то это можно рассматривать как уродство, дефект… Да-да, именно. Причем, как заснуть, при этом совершенно непонятно, а жена говорит, что и не замечает вовсе, сызмала привыкла, и свет ей ничуть не мешает. А вот сам я поначалу никак, никак не мог привыкнуть. При взгляде на это, на то, как она спит, мне часто становилось не по себе. Ну в самом деле, представьте, такое жуткое зрелище. Бывало, я даже заснуть от этого чувства не мог, когда она уже спит, а ты читаешь, читаешь, и вроде пора уже на боковую, поворачиваешься, чтобы выключить бра и самому отключиться, и вдруг видишь, что человек вроде как бы и родной, а из-за того, что вид такой – будто мертва – имеет, чужой она странно казалась, словно видишь впервые – хотя, говорят, ко всему можно привыкнуть, правда? Ведь можно было бы уже давно смириться, мы ведь все-таки семь лет женаты, а все же всякий раз берет оторопь. Так вот, поворачиваешься и вдруг видишь: лежит она навзничь, глаза приоткрыты, и когда смотришь на нее, то чудится, что сны роятся, как невидимые бабочки, или стрекозы, или что-то с прозрачными крыльями над ее лицом, и сам не знаю, как так выходит, что оторваться от их кружения невозможно. Они кружатся и кружатся и вроде как пыльцу собирают с чела, или вдруг все вместе собираются в прозрачный рой, он сжимается летучим рыхлым комом, и тогда над ней застывает нечто, словно шар, наполненный ее невидимым зреньем, он упруг, его слегка колышет что-то, и иногда звук глухой раздается, будто кто-то постукивает ладонью в окно кухни, просится внутрь, и бывало, что входит, – это можно было отсечь по легкому дребезгу чашек, – и шар тогда колышется, дышит чаще, как бы от более близкого присутствия, что ли… Особенная жуть охватывала меня, если я вглядывался в самые зрачки. Тогда кажется, что видишь сквозь свое отражение уходящую в глубину сна. Я так поступал иногда, это завораживало на всю катушку, самому страшно, будто сам вслед за взглядом, но жуть эта сладкая как бы… Простите, вы что-то спросили? <…> Нет, не думаю, даже уверен. Ведь в конце концов, если это и так, то ведь главное здесь впечатленье… Ага. Спасибо.

Так вот. Вглядываясь, я иногда намеренно будил ее, то ли от страха, но нет – чтобы уловить в глазах пробуждение… Однако мне это не удавалось, я никак не мог уловить границу между до и после – она сердилась всегда, и мне приходилось выдумывать что-то. Нет, я не говорил ей об этом, не думаю, что есть здесь что-то дурное, я же не подсматривал ее – ее сны. <… > Нет, я уверен, это было вполне невинным занятьем.

Материал № 2

<… > В тот день, когда я должен был наконец решиться, невозможно было тянуть дальше – еще месяц назад я назначил себе, что вот – встану во вторник и пойду, наконец, узнаю… Жене не сказал, сам не пойму отчего, наверно, решил, что только мое это дело, а сама узнает, когда будет все точно известно, и вот тогда, во вторник, я проснулся – да не то чтобы проснулся, поскольку сна у меня с той поры как не бывало – так, дремал на поверхности (тревожно, зыбко, словно на спасательном плоту в зимнем море), – так что я не проснулся, но скорее очнулся, привстал, сторонясь, как обычно, взглядом, – я в конце концов выработал у себя такую привычку, что когда она спит, ее для меня как бы и не существует: но в то утро я все-таки взглянул на нее, – не знаю, нет, это не было случайностью, я хорошо помню, что-то меня привлекло исподволь, я сначала лежал, представляя, как встану, пойду на остановку, спущусь в метро, и как от метро пойду пешком, и что буду видеть по сторонам – и все это было так муторно, тягостно, как в детстве перед школой, – но тут что-то меня отвлекло, точней смутило, и я посмотрел на нее с испугом – и увидел, что она не спит, то есть спит, так как у меня не было оснований определить, я говорил, что никак не могу найти границу между ее явью и сном, а тут я посмотрел, и мне показалось, что нет, не спит она, и тогда я решился ее позвать, я назвал ее по имени, и она встала, она поднялась очень прямо, все так же с открытыми глазами, с прямой спиной, совсем не опираясь на постель руками, будто что-то подняло ее за плечи и развернуло ко мне, и тогда я онемел, я взглянул в ее глаза и не знаю, что такое нашло на меня, но я испугался, мне стало так невозможно страшно, что я вскрикнул, отпрянул, спрыгнул с постели – и тогда тут же разбилось окно в кухне, наверное, кто-то бросил камень, и звон стекла вывел ее из этого состояния, и она бросилась на меня, рыдая, и сама долго не могла понять, что с ней такое, а я ее утешал, утешал и не стал расспрашивать…

<.> Да, я согласен, возможно, вы правы. Нет, камня в кухне я не нашел.

Глава 12

МАЛЬЧИКИ

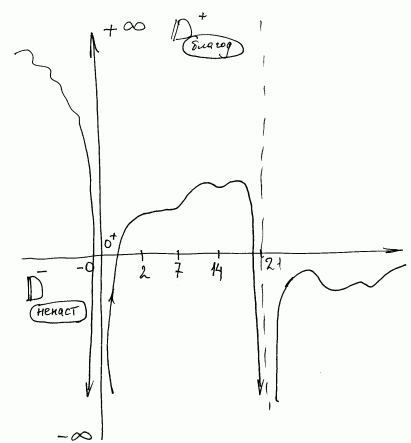

А вот еще отчетик – одно из трех сочинений на собственную тему, которые Кате удалось выудить из меня для своих изысканий. Пошел ли ей этот материал на пользу – не знаю: реакции так и не последовало. «Здравствуй. Заранее извини за сумбурность и за то, что не все здесь относится к делу. Видимо, в последнее время со мной стало происходить нечто действительно важное. Это стало особенно ясно, когда я поймал себя на том, что все чаще стал рассуждать о себе. Такого рода размышления мне всегда были против шерсти, и потому их возникновение для меня не только подозрительно, но и опасно. Однако, как бы то ни было, вот что я заметил. В Доме меня постепенно стало особенно занимать то уважение, которое я привык испытывать к себе-ребенку. К той своей слабо меняющейся ипостаси, когда мне два, три, четыре, семь, двенадцать или пятнадцать лет. Дело в том, что я-ребенок не есть что-то отдельное от меня, от меня сегодняшнего. С той или иной степенью легкости он способен заместить мое существо в любую минуту. Количество моего счастья составляется из суммы его посещений. Он – мой единственный друг и судья – и пример. И едва ли не единственный человек на свете, перед которым я могу испытывать некое чувство, которое, судя по всем описаниям, должно называться стыдом. Когда он долго не является, я испытываю страх, что он умер, и сам постепенно начинаю умирать – сначала от страха, что он больше никогда не вернется, потом – от тоски. Появление его всегда неожиданно – как и мое исчезновение. Мне нравится в нем почти все, я умиляюсь его капризам, и даже его обидные насмешки в конце концов заставляют меня улыбаться. Я предельно внимателен к его оценкам чувств. И это несмотря на то, что он часто бывает откровенно зол и беспощаден: после его справедливых взбучек – от меня ни пера, ни пуха. В то же время я обожаю его, как своего ребенка. И я запросто могу умереть от этой своей любви. Нельзя сказать, что он неизменен. Он строптив и легкомыслен. Но ясная легкость искупает все. Иногда мое к нему почтение зашкаливает за зависть. И тогда я почти умираю от зависти к нему, что он еще ни черта не знает. Счастливчик, он ни-че-го-шеньки еще не знает, похоть познания еще неведома ему. Владеющая им страсть любопытства – пока еще творящая страсть называния имен, а не блудливый зуд наглядности, зудящий нарушить – разрушить – увидеть то, что за границей утробного мифа. Вирус вины еще не впился в его ДНК, в нем еще не проросло простое зернышко смерти. Зернышко, из которого вырастает опыт: хотя и нельзя помыслить достичь бесконечность, но ее всегда можно пощупать, облапить, убить. Любая наука – смерть, наступившая при вскрытии тайны. Любая наука – наука удовлетворения. Именно тогда и исчезает движение, суть которого в достижении – ведь дальше уже ехать некуда: уже пощупали, уже надругались, зачем теперь это еще и мыслить?! Счастливчик мой имеет несколько качественных обликов. Они условно различаются мною по возрасту. Например, ему пятнадцать лет, и ночью он может во сне решить две-три геометрические задачки за раз; утром проснуться, плеснуть каракули решений в тетрадку, на лету позавтракать, умыться и сорваться на велике рыбачить на Москва-реку, к Афанасьевской дамбе; или – на электричке в Берендино: на лесное озеро. В двенадцать лет он приходит ко мне в облике воинственного стрелка – с луком из корявого можжевельника и пучком стрел. Наконечники стрел сделаны из гвоздя, треугольно обернутого кусочком консервной жести. Вкладывая стрелу со щепоткой голубиных перьев в тетиву, он готов расправиться со мной – за какую-нибудь мелкую жестокость, вызванную ленью. Расправиться так же – навылет, как он однажды поступил с вороной, разорившей от скуки ласточкино гнездо под карнизом нашего дома. В семь лет – строгий и внимательный мальчик, перелистывая кляссер с марками, сурово смотрит на меня исподлобья: он недоволен мелькнувшим во мне сомнением. В пять лет – хотя я еще не умею связно говорить, но уже могу читать, и грандиозность того, что я вычитываю, – в сравнении с моим нынешним воображением – заставляет меня уничижительно ретироваться, сознавая собственную беспочвенность. А вот и первое речение. Меня купает бабушка. В цинковой лохани, установленной, как корабль в доке, на двух стульях, обложенный облаком пены, восседаю, нежась, я. Губка-утенок не совершенна – плавает только плашмя. Внезапно бабушка опрокидывает на меня дымившуюся на плите кастрюлю, и я от испуга и несильного ожога чертыхаюсь: «Тьфу ты, челт, бабушка, чуть не утопила!» Бабушка вскрикивает и едва не рушится вместе с кастрюлей на пол – в обморок. Но удерживается: всхлипывая и ослабнув, опирается рукою о стол; кастрюля, долетев, еще дребезжит, обегая дно по краю восьмеркой: «Тьфу ты, черт…» – строгость этого междометья и сейчас, одергивая, заставляет меня быть предельно собранным при обхождении с собой-маленьким… В три с половиной года мой любимый герой – Чингачгук, о котором себе вслух читает моя старшая сестра. Никто не знает, что Чингачгук уже два дня мой кумир. Дело в том, что я еще не умею говорить. Я – «немой немтыря», как меня любя называет бабуля. Я могу только вякать: «ма», «па», «ба», «папед-рот» и «бом-бом». Особенно сложный «папедрот» сопровождается разъяснением – жестом, намазывающим воздух левой ладошкой на правую. Все вместе означает: «хочу бутерброд». Бутерброды в моем детстве были обычно с черной икрой, паюсной, самой вкусной из всех ее видов. Наверное, поэтому я так мучительно равнодушен сейчас к этому деликатесу – забочусь, чтобы мне-маленькому больше досталось. «Бом-бом» – и я стою, показывая рукою куда-то вверх, в дверях бабушкиной комнаты, так объясняя свое раннее пробуждение. Мне обидно за бабушку, ей снова придется со мной возиться, и я говорю «бом-бом» – себе в оправданье. «Бом-бом» – били большие, как скворечник, интересные, как игрушечный город с невидимыми обитателями – человечками в сине-белых костюмах, выбивавшими крохотными кирками крошки прозрачной летучей породы, – трофейные немецкие часы (они достались бабушке от военного, квартировавшего у нее сразу после войны). Их бой забыли отключить на время моего дневного сна: для этого вставлялся спичечный коробок между молоточком и резонирующей наподобие камертона толстой спиралью. На их начищенном, как закатное солнце, медном языке выгравирована пасторальная картинка: дерево, луг, мерлушковые овечки, пастух в мерлушковой же папахе и то ли волк, то ли собака, охраняющая стадо от себя-волка. Во всяком случае, волк должен был вот-вот появиться, и если, я думал, он и окажется собакой-оборотнем, то мне становилось как-то исподволь, понарошку, страшно. Когда я вспоминаю эти часы, мне кажется, что день и ночь теперь сменяют друг друга за один взмах их где-то незримо идущего маятника. Итак, я стою и поясняю наверх: бом-бом. Меня очень беспокоит волк. И вдруг меня озаряет. Я внезапно понимаю, кто может спасти нас всех от этой страшной собаки. Осененный этим пониманием, я страшно кричу: «Чингачгук!» и бросаюсь по комнате, топоча и гикая, подпрыгивая и кулачком угрожая неизвестному. Бабушка, моя бедная бабушка, оправившись от неожиданности, говорит невпопад: – Уж лучше пусть будет «бом-бом»… И последнее, что вспоминаю. Мне два года, я вижу темное окно. Окно полно моего застывшего страха. Наконец я кричу, задыхаясь. Мама знает, что делать. Она выносит меня вместе с воплем в кухню и включает свет. Лампочка прокалывает темноту, мне больно, теперь кричу от глазной рези и вырываюсь. Мама гасит свет, и я мгновенно засыпаю. Это темное окно – теперь оно не совсем черно, – в нем кружатся медленно звезды и яркой мошкой сгорает в немом вое луны пролетающий спутник. Но почему-то, когда оно появляется в моем зрении, я начинаю нервничать и принимаюсь беспричинно одну за другой зажигать спички. Они ломаются, и иногда сера, вспыхнув, обжигает пальцы… Я не одинаково отношусь к моим мальчикам, но всех их люблю больше себя. Это дает мне право на некоторое пристрастие. Впрочем, оно довольно условно. Чтобы четче отдать себе отчет в этой ироничной условности, я как-то от нечего делать нарисовал график моей к ним благорасположенности. (Его я прилагаю к этой записке, – вряд ли он тебе пригодится, но ты просила писать все, что придет в голову, вот я его и нацарапал.) Позже выяснилось, что она (расположенность) находится в прямой зависимости от моего удовлетворения существованием в той или иной мальчишеской ипостаси. То есть – я пришел к выводу, что при наличии презумпции идеальности самооценки («я счастлив тогда и только тогда, когда доволен самим собою: то есть – совестью») эти два параметра можно объединить. Следует дать некоторые пояснения относительно поведения функции самодовольства при предельных значениях возраста. Волнистая линия в формальном небытии, до рождения, означает смутное почтение к себе-небывшему. Время утробного пребывания дает чрезвычайно положительные значения существования, нисходящие из абсолютного блаженства небытия (плюс-бесконечность) к первой точке сингулярности – моменту рождения. Здесь следует закономерный провал в минус-бесконечность, а затем, постепенно выкарабкиваясь на свет Божий, я прихожу в положительную область осознаваемой благодати. Далее мы с мальчиками движемся более или менее по нарастающей. Где мы минуем максимум – сказать затрудняюсь. Так мы благоденствуем примерно до двадцати двух лет, когда наступает негаданно затянувшаяся пора второго рождения. Мы ухаем в пропасть, вновь брея над минус-бесконечностью, и спустя календарных полгода я выныриваю из бессознания совершенно один. Подобно Улиссу, в Харибде утратившему всех своих спутников, я потерял при этом рождении моих мальчиков. С тех пор они только на время приходят ко мне, всегда поздно или рано меня покидая… После выбраться в положительную область существования мне так и не удалось. Все мои усилия свелись к мучительным осцилляциям между несуществованием и полным к себе безразличием. Говорят, третий инфаркт – последний. Надеюсь, то же относится и к рождению. Все это, однако, не означает, что, родившись повторно, я навсегда перестал быть счастливым. Нет, я не то чтобы лишился счастья как такового. Скорее, счастье лишилось меня, оказавшись подменой. Что равносильно тому, что меня самого подменили. И подмена эта совершилась по принципу одержимости: во мне поселился нечистый дух познания. Дух, который, пожрав имена моих мальчиков, теперь мне шепчет: дотронься, познай, умертви – в этом суть обладания. И то, что я натворил с тобой, – следствие его увещеваний». Однажды я попробовал рассказать Стефанову о моих мальчиках. Получилось сбивчиво, и старик только понял, что я что-то разыскал в своем детстве. Однако это нашло в нем отзыв. Он сказал, что детство его самого сейчас занимает особо. Оно владеет его мыслями и снами. – Так происходит, наверное, потому, – задумался вслух Алексей Васильевич, – что мозг человека, его память устроена по принципу древесного ствола. Наслаивающиеся события и впечатления клетки мозга располагают кольцеобразно. Чем к более раннему возрасту относятся воспоминания, тем ближе место их хранения к центру. При умирании происходит отторжение клеток. Их истребление начинается с периферии, и скоро человек лишается ближайшего прошлого. При этом настоящее, не успевая закрепиться, становится призрачным, рисунок его среза мерцает во времени, дезориентируя, вызывая вестибулярную тошноту у реальности, у которой, непрерывно стремясь, уходит из-под ног ее зыбкая почва – память.

Страницы:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

|

|