|

|

Популярные авторы:: Бережной Сергей :: Горький Максим :: Раззаков Федор :: БСЭ :: Чехов Антон Павлович :: Толстой Лев Николаевич :: Грин Александр :: Лондон Джек :: Азимов Айзек :: Лем Станислав Популярные книги:: Английские письма или история кавалера Грандисона :: Андрейка :: Андрей Кожухов :: Андрей Столяров - Альбом идиота :: Англо-бурская война 1899–1902 гг. :: Андрей Столяров - Монахи под луной :: Ане и ее корова :: Андрей Платонов :: Андорэ и Эстелин, или Во дворце опять измена :: Андоррский блудоград, или Der Irrgarten von Andorra |

Королев: факты и мифыModernLib.Net / Биографии и мемуары / Голованов Ярослав / Королев: факты и мифы - Чтение (стр. 32)

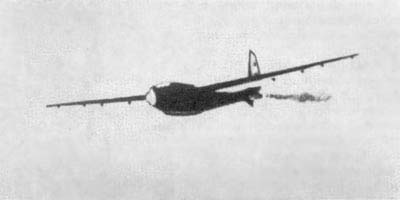

Чем ближе приближался Королев к дому, тем яснее становилось ему, что слова начальника лагеря Мальдяк о возвращении в Москву были истолкованы им превратно. Возвращение еще не означало освобождения. Вырвавшись с прииска, Королев перестал быть лагерным зеком, но не зеком вообще. И даже больше того – по мере приближения к столице все менее и менее ощущал он себя человеком вольным. Ни сам он, ни даже многоопытные, со стажем, зеки в пересылках, никак не могли понять и объяснить ему его нынешний юридический статус. Если человек был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР, а Пленум того же Верховного суда СССР приговор этот отменил, то человек вроде бы должен быть свободным. Или нет? Еще теплилась детская, наивная и прекрасная, как рождественская сказка, надежда, что конвоир должен сдать его в Москве, доставить, как ценную бандероль, а после уж, удостоверившись, что это действительно он, его отпустят. Понимал, что все это прекраснодушие от слабости, от тоски по свободе, по дому, по дочке, от почти насмерть замороженной Колымой, но все-таки оставшейся живой и отогревающейся сейчас в нем надежды на продолжение своей долгожданной работы. Понимал, что нельзя в его положении ни во что хорошее верить, чтобы вдребезги не разбить душу, но верить-то хотелось! На дальних подступах к Ярославскому вокзалу ждал его черный воронок. А когда вышел из него, ничего и спрашивать не надо было – сразу узнал внутренний двор Бутырки, с которой расстался он семнадцать месяцев назад. Прошло только семнадцать месяцев, но эти семнадцать месяцев были несоизмеримо больше всех прожитых до этого лет. Волны пологих сопок Мальдяка захлестнули, поглотили зеленый дворик Москаленко, Платоновский мол, гору Унуз-Сырт, подвал на Садовой-Спасской и далекий голос патефона: «Некому кудряву заломати...» Зловещая слава Бутырской тюрьмы, одной из самых известных в России, мешает взглянуть объективно на замечательный архитектурный памятник Москвы. В XVIII веке на месте этом квартировал Бутырский драгунский полк, передавший свое имя «тюремному замку», построенному по указу императрицы Екатерины II великим русским зодчим Матвеем Федоровичем Казаковым. Казакову было 33 года – макушка жизни, энергия била через край, и замок получился славнейший. Но в отличие от других загородных замков, например Петровского, им же поставленного на Тверском тракте, Бутырский был именно тюремным замком, со всеми вытекающими отсюда особенностями функциональной архитектуры. И в этой работе угадывается талант незаурядный, ибо так все продумал Казаков, что, начиная с 1771 года, когда появился здесь первый узник, до наших дней, когда историческое здание стыдливо прикрыто безликой новостройкой, ни одному злодею не удавалось покинуть эту темницу по своей воле. Бутырка помнит Емельяна Пугачева, которого привезли сюда в клетке перед казнью, и многих других исторических деятелей, включая Кржижановского и Дзержинского. Коротко говоря, памятные доски с фамилиями знаменитых узников могли бы впритык закрыть весь фасад. Сюда приходил Толстой, когда писал «Воскресение», а в 1920 году для политзаключенных здесь пел Шаляпин. В дни, когда Сергей Павлович вновь оказался в знаменитой тюрьме, Федор Иванович петь политическим уже не смог бы не только потому, что его уже не было в живых, но и потому, что в Москве не существовало зала, способного вместить всех «политических» Бутырки. Камера № 66, куда был препровожден Королев, была рассчитана на трех человек, но из-за перенаселения тюрьмы, в ней некоторое время находились и пять, а то и шесть человек. Маленькая, в общем, комнатушка, со сводчатым белым потолком, с которого на голом шнуре спускалась тусклая сиротская лампочка. Стены были крашены какой-то грубой масляной краской, мерзкий цвет которой было бы затруднительно назвать. Коричневый с белыми квадратиками кафель был очень хорош, крепок, не трескался и даже не покрывался серой паутинкой от многолетнего шарканья расшнурованных арестантских ботинок. У стены койки шли в два яруса, а под окном, забранным в «намордник», так что никак нельзя было разглядеть, куда же оно выходит, – только внизу. Наглухо привинченный стол и скамейка. Параша в углу. Дверь с «кормушкой». Предельный тюремный аскетизм. Ничего лишнего, в-точь как надо. Убери хоть одну деталь, и уже не тюрьма, уже пещера... Я сидел в этой пустой камере, соображая, что могло поменяться здесь за последние полвека. Цвет стен? Парашу сменил унитаз. И лампочка та давно перегорела. А стол вполне мог и не меняться. Может быть, за этим столом и писал зек Королев письмо товарищу Сталину... В РНИИ он ждал ареста. После ареста ждал следствия. После следствия суда. Теперь, когда приговор был отменен, он не знал, чего надо ждать, и жизнь от этого была еще мучительней. Когда у человека отнимают будущее, ему ничего не остается, как жить прошлым, – ведь чем-то надо жить. Все чаще возвращается Сергей Павлович в мыслях своих к ракетоплану. Следователи на Лубянке утверждали, что ракетоплан сожгли. Неужели правда, неужели у кого-то поднялась рука уничтожить РП-318? Ракетоплан был цел и невредим. После ареста Королева в РНИИ все гадали: кто следующий? О том, что в делах арестованных назывались фамилии Победоносцева и Шварца, в институте не знали, а поскольку последним арестовали Королева, следующим должен быть Арвид Палло. Он был правой рукой Королева на стенде, он испытывал двигатель «врага народа» Глушко. (Щетинкова в расчет опять не брали по болезни, которая дожигала его окончательно.) Быть может, Палло и арестовали бы, но он взял отпуск и, никому ничего не сказав, уехал с Сашей Косятовым к нему в деревню. Газет не читали, радио не слушали, занимались только рыбалкой и грибной охотой, стараясь не думать о том, что с ними будет, когда они вернутся в РНИИ. Отпуск иссяк, они вернулись, время шло, а Палло не арестовывали. И тогда он начал потихоньку работать. Идея ракетоплана увлекла Арвида Владимировича, слишком много времени и сил он ей отдал и бросать было обидно. Группу Королева после его ареста расформировали. Палло подумал и пошел к Слонимеру с предложением продолжить работы по ракетоплану. Слонимер подумал и согласился: ведь это и было конкретным исправлением последствий вредительства! Двигатель ОРМ-65, предназначавшийся для ракетоплана, был еще сырой, его пробовали дорабатывать, но известно – мачеха не мать, – Глушко не было, а значит, никто душою за двигатель этот не болел. Да и побаивались его: несинхронность поступления компонентов топлива в камеру, которую долго пытались устранить, постоянно грозила взрывом. После ареста Глушко главным специалистом по жидкостным двигателям стал Леонид Степанович Душкин. К этому времени он разочаровался в жидком кислороде как в окислителе и перешел на азотную кислоту, т.е. начал заниматься тем же, чем занимался Глушко, но это было тоже уже не «вредительство», а «исправление последствий вредительства» – Слонимер придумал замечательную палочку-выручалочку. Душкин взялся за двигатель для ракетоплана и двигатель такой сделал, пусть не совсем оригинальный – его можно назвать модификацией ОРМ-65, но зато лишенный некоторых недостатков своего прародителя. Назывался двигатель РДА-1-150: он развивал тягу в 150 килограммов. Осенью возобновились и начатые Королевым еще в июле 1937 года огневые испытания ракеты 212. Только теперь ведущим по этой ракете был не Борис Викторович Раушенбах, а Александр Николаевич Дедов. Наверное, это было поощрением за подпись его под актом техэкспертизы и опять-таки давалась возможность на деле показать свое рвение в ликвидации «последствий вредительства». 8 декабря Костиков, возглавлявший специальную комиссию, подписал решение о допуске ракеты 212 к летным испытаниям. В январе и марте 1939 года ракета 212 дважды летала на Софринском полигоне. В полетах проверялся не только двигатель, но и новая автоматика стабилизации полета. Через много лет Раушенбах вспоминал: «В первом полете процесс управления протекал нормально, было видно, что автомат стабилизации хорошо справляется с порывами ветра. К сожалению, полет прервало неожиданное раскрытие парашюта, предназначенного для спуска ракеты в конце участка планирования. Второй полет был неудачным, по-видимому, из-за поломки автомата стабилизации. Дело в том, что разгонная катапульта не обеспечивала плавного разгона, вследствие чего ракета испытывала большие ударные и вибрационные нагрузки, а автоматы стабилизации не проходили соответствующих испытаний и их работа, очевидно, могла нарушаться при разгоне...» Как бы там ни было, а Андрей Григорьевич Костиков был доволен главным результатом испытаний: без Королева ракеты пускать можно, и летают они не хуже, чем при Королеве. Теперь то же самое требовалось доказать и с ракетопланом. Поэтому Костиков поддержал инициативу Палло, когда тот предложил продолжить работы, а когда встал вопрос о переводе для этой цели в НИИ-3 Щербакова, тоже не стал возражать. Алексей Яковлевич Щербаков был человеком энергичным и увлекающимся. С Королевым они познакомились еще в 1934 году на конференции по изучению стратосферы в Ленинграде и с той поры не теряли друг друга из вида. Щербаков работал в Харькове заместителем главного конструктора Калинина. Королев интересовался работами Щербакова прежде всего потому, что тот пробовал запускать планеры на большие высоты. Когда он узнал, что в одном таком полете летчик Владимир Федоров забрался на 12 105 метров, он не выдержал и поехал к Щербакову. Сидели долго, спорили, в общем, познакомились уже по-настоящему. Щербаков очень расстроился, узнав, что Королев – «враг народа», совместная работа его привлекала. Поэтому, когда в конце 1938 года Палло и Душкин попросили его помочь с ракетопланом, он согласился, не раздумывая. Требовалось подработать хвостовое оперение, чтобы исключить всякую возможность пожара от раскаленной струи двигателя, а главное – надо было найти толкового летчика, который бы тоже заинтересовался такой фантастической работой и не боялся бы огненного горшка под хвостом. Он вспомнил о Федорове. Владимир Павлович съездил в РНИИ, посмотрел, как гоняют на стенде РДА-150-1: грохот, жар, пламя, дым коромыслом, – ему понравилось! Тринадцатый ребенок в семье лесного сторожа, Володя Федоров пас коров, когда впервые в жизни увидел летящий самолет. Видения этого забыть он не мог всю жизнь. Крестьянствовал, потом работал слесарем на протезном заводе, а самолет этот все летел у него перед глазами. Когда узнал о наборе в Московскую областную школу планеристов, чуть ли не бегом побежал на Первомайскую, где размещалась школа. Обожал все новое. После того как забрался с планером на высоту 12 километров, его спросили: «Ну как?» Ответил просто: – Работать трудно. Нужна герметичная кабина... РП-318 – это дело было как раз по нему. Федоров родился чуть-чуть не вовремя. Появись он на свет лет на 15-20 позднее, можно быть уверенным, что он стал бы космонавтом71. Весь 1939 год Арвид Палло, Лев Иконников, Алексей Щербаков и пришедшие с ним Наум Старосельский и Владимир Федоров «доводили до ума» ракетоплан Королева. Только в конце зимы стало возможно попробовать его «в деле». Первые испытания проходили на маленьком аэродроме в Подлипках в последний день февраля 1940 года при ясном небе и ярком солнце, редком в такую пору. Сам ракетоплан взлететь не мог, поднимал его летчик Фиксон на Р-15, том самом трудяге Р-5, который пять лет назад буксировал конструктора этого ракетоплана из Москвы в Крым. В буксировщик забрались Щербаков с Палло. Непонятно, как им удалось разместиться в задней кабине, да еще вместе с киноаппаратом. Вот буксировщик тихонько порулил по снежному полю, выбрал слабину буксира... Полетели! Фиксон сделал широкий круг, набрал высоту около трех километров. Сейчас Федоров будет отцепляться. Они летели как раз над аэродромом. Наверняка там сейчас все задрали головы, ждут: полетит самостоятельно эта огненная штуковина или не полетит? Федоров отцепился! Щербаков вспоминает: – Фиксон тут же делает энергичный вираж и пристраивается к ракетоплану метрах в ста слева. Из донесения Федорова: «После отцепки на планировании установил направление полета и на скорости 80 км/час, выждав приближение самолета Р-5, наблюдавшего за мной, начал включать двигатель...» Щербаков вспоминает: – Мы видим все, что происходит дальше: и рыжий факел пламени, распустившийся, как яркий цветок за хвостом ракетоплана, и энергичное нарастание его скорости, и спокойный, красивый переход в набор высоты... Из донесения Федорова: »...Включение двигателя произвел на высоте 2600 м, после чего был слышен ровный, не резкий шум... Примерно на 5-6-й секунде после включения двигателя скорость планера выросла с 80 до 140 км/час... После этого я установил режим полета с набором высоты и держал его до конца работы двигателя. За это время ракетоплан набрал 300 метров...» Щербаков вспоминает: – Ракетоплан быстро ушел от нас с набором высоты. Все попытки продолжать наши наблюдения не увенчались успехом. Несмотря на максимальное увеличение оборотов мотора, самолет безнадежно отстал от ракетоплана. Из донесения Федорова: «На всем протяжении работы двигателя никакого влияния на управляемость ракетоплана замечено не было. Планер вел себя нормально... вибраций не ощущалось... Расчет и посадка происходили нормально». Щербаков вспоминает: – С включением двигателя ракетоплан летал еще три раза. Испытания приостановились из-за недостатка горючего. А в общем, он был никому не нужен. У авиапрома своих дел было невпроворот, Наркомат оборонной промышленности, в ведении которого находился НИИ-3, тоже нами не интересовался, это была для него тематика побочная. У ракетоплана не было хозяина, он стоял под открытым небом и тихо гнил. А потом началась война, и тут уж всем было не до ракетоплана... Значение РП-318-1 и в жизни его конструктора, и в истории авиации и ракетной техники надо и не преувеличивать, и не занижать. Он был первым в нашей стране пилотируемым летательным аппаратом, использующим для своего движения силу реактивной струи. Но, с другой стороны, даже если исключить то, что успех был относительный, – двигатель оказался хуже, чем думали, тяги в 150 килограммов он не набрал, от силы – 90, даже если все это в расчет не принимать, все равно РП-318 – тупиковая ветвь авиационной техники. Вскоре, в начале войны, на ней появится еще один отросток – ракетный перехватчик БИ – о нем рассказ впереди. И у нас, и в других странах еще будут делаться попытки скрестить жидкостный ракетный двигатель с самолетом, но жизнестойких гибридов получить не удастся. ЖРД не прижился в авиации и прижиться не мог. Налицо был чистый алогизм: зачем же возить с собой окислитель, если сам летательный аппарат купается в окислителе – кислороде окружающей его атмосферы. Получается, что двигатель этот нужен там, где атмосферы нет, нужен не авиации, а космическим кораблям. Поэтому не совсем верно называть, как это делается иногда, РП-318 предком реактивных самолетов наших дней72. Скорее это предок «Шаттла», «Бурана» и всех других космических аппаратов многоразового использования, которым предстоит накрепко привязать к нашей жизни околоземное пространство в XXI веке. У ракетоплана была трудная и печальная судьба. Как и у его конструктора в те годы. Ракетоплан погиб. Конструктор выжил. Вспоминая о полете РП-318, гирдовец Меркулов писал, что полет этот мог состояться на два года раньше, а отсрочка произошла «по организационным причинам». Ну, назвать их «организационными» вряд ли правильно. Биограф Королева Асташенков более точен: «По независящим от самого конструктора обстоятельствам он не присутствовал на летных испытаниях...» В то время, когда в Подлипках летчик Федоров включил двигатель ракетоплана, вагон, в котором этапировался его конструктор, приближался к Москве. Обстоятельства действительно от него не зависели. Не только присутствовать на испытаниях, но просто выйти из вагона он не мог. Через день он услышит громкое: – Королев! На выход с вещами! Пройдет много лет, и Королев соберет в своем доме в Останкине друзей. Охрана особняка, отпирая калитку, будет пытливо рассматривать гостей академика. Кто-то вспомнит об этом среди дружеского застолья, и Сергей Павлович скажет с улыбкой: – Вы знаете, никак не могу отделаться от мысли, что они в любой момент могут зайти ко мне в дом и крикнуть: – Королев! А ну, падло, собирайся с вещами!.. Испытатель ракетоплана Владимир Павлович Федоров  Ракетоплан РП-318 конструкции С.П. Королева в полете. Февраль 1940 г.  33 Это хуже, чем преступление, это – ошибка. Весною 1940 года самым большим тружеником в НКВД был Валентин Александрович Кравченко – начальник 4-го специального отдела, занимающегося организацией шарашек. Это было действительно совсем непростое дело. Надо было продумать всю структуру, установить, какие люди действительно нужны, разыскать их в необозримой россыпи островов архипелага ГУЛАГ, доставить в Москву, рассортировать по специальностям, создать условия для работы. Непосредственный начальник Валентина Александровича – Амаяк Захарович Кобулов, выдающийся мастер заплечных дел, правая рука Лаврентия Павловича, вместе с ним потом и расстрелянный, занимал в то время кресло начальника экономического управления НКВД. Он совсем измучил бедного Кравченко, требуя от него ежедневных подробных докладов, и сам почти ежедневно докладывал о ходе дел Берия. А Берия докладывал Сталину. На каждом докладе надо иметь какой-то фактик, маленький козырь, спросит – а ты тут же и выложил, без тени бахвальства, скромно, как будто все само собой разумеется. Берия, в отличие от Ежова, который всякий раз мчался к Сталину с разными приятными, по его мнению, для вождя пустяками, никогда не торопился. Он ждал, когда Сталин сам вызовет его. Одно это невольно рождало впечатление о предельной загруженности, постоянной сверхмерной занятости Лаврентия Павловича. А если уж он докладывал сам, то всегда безошибочно улавливал настроение Сталина и точно знал, когда, что и сколько надо говорить. Настроение надо было именно уловить, его нельзя бы заранее вычислить, предсказать, ибо Сталин был непредсказуем, а переходы от ярости к добродушию, а точнее – от желания карать к желанию миловать – не подчинялись никаким законам логики и здравого смысла. Берия понимал, что не следует льстить Сталину, убеждая его, будто сделанное есть прямое воплощение его идей, – так, он видел, делали многие. Это грубо. Кроме того, у Сталина была отличная память, и он никогда не забывал, что действительно принадлежит ему, а что приписывается льстецами. Как это ни покажется странным, но, несмотря на то что Сталин действительно многие годы тщательно возводил пирамиду своего культа, в ближайшем кругу своих – да нет, какие они соратники, – в кругу ближайших слуг, он очень бдительно относился к лести. Льстить было нужно, но очень осторожно. В равной степени не следовало и представлять сделанное как итог собственной инициативы, ибо ничто так мгновенно не настораживало Сталина, как всякое проявление самостоятельности. Нет, всякий доклад должен был показать реальный итог собственных усилий в результате частного приложения общих, глобальных идей Сталина в конкретных условиях. Но и при этом не следовало делать это грубо, как делали, скажем, военные: «Руководствуясь высказанными вами пожеланиями...» Не надо. Надо, чтобы Сталин сам увидел, что его пожеланиями постоянно руководствуются. Именно так, выждав удобный момент, Берия получил сталинское благословение на шараги. Теперь настала пора быстрых и решительных действий. Теперь надо заставить всех этих спецов работать с утроенной энергией. Туполеву Берия прямо сказал: – Давайте договоримся, Андрей Николаевич, самолет в воздух, а вы все – по домам! – А не думаете ли вы, что и, находясь дома, можно делать самолеты? – нахмурившись спросил Туполев. – Можно! Можно, но опасно. Вы не представляете себе, какое на улицах движение, автобус может задавить, – Лаврентий Павлович был человек большого и тонкого юмора. Но Туполев почему-то не улыбнулся. Предназначенных для шараг заключенных надо было немного приодеть и откормить, поскольку многие из них ни для какой работы не годились, особенно колымские, норильчане и доходяги с архангельских лесоповалов. Впрочем, поговори с зеками и узнаешь о неизвестном ранее, еще более глубоком аде, и поймешь: предела – самого страшного места – установить нельзя. Буквально на следующий день по прибытии Королева в Москву Ксения Максимилиановна получила записку, в которой он просил прислать ему башмаки, носки и два носовых платка. Крепких башмаков у него не нашли, Гри послал свои. И Ксана, и Мария Николаевна, и старики Винцентини ликовали: выпускают! Мария Николаевна каждый день ходила в приемную НКВД, где вопросы ее вызывали искреннее удивление: – Как не пришел? Ну, значит, сегодня придет... А на следующий день снова: – Неужели не пришел? Ну, имейте терпение... Была Мария Николаевна и у заместителя главного военного прокурора Афанасьева, и у помощника главного военного прокурора по спецделам Осипенко, и все просили чуть-чуть подождать, не волноваться, 19 июня Осипенко сказал даже ласково: – Следствие закончено. Не тревожьтесь, идите спокойно домой, о судьбе сына я вам напишу... Верили! Столько раз обманутые, продолжали верить! Доверчивость – родимое пятно порядочных людей. И представить себе не могли, что уже вовсю реализуется грандиозный план строительства великой рабской системы, что для осуществления этого плана все эти зеки-интеллектуалы, – и те, кто еще не был осужден, и те, кому прежние приговоры отменили, – кроме башмаков и носовых платков, должны были получить еще какой-то срок. Только в середине июля все тот же безукоризненно вежливый чекист в приемной НКВД с серьезным и даже чуть-чуть скорбным выражением лица объяснил Марии Николаевне, что прежний приговор ее сыну действительно отменен, но... Но он вновь осужден Особым совещанием НКВД на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. – Понимаете, – с интеллигентской вкрадчивостью объяснил чекист, – главное, что теперь он не лишен прав! Мария Николаевна посмотрела прямо в глаза заботливому чекисту и спросила: – А зачем нужны права человеку, который сидит в тюрьме? – О, вы многого не понимаете!.. Так нельзя говорить, – кричал вдогонку ей вежливый дежурный. На Лубянке Королева, можно сказать, не допрашивали, а расспрашивали: и пальцем никто не тронул. То, что мечтал он сделать на суде, он сделал теперь: в деталях объяснил всю абсурдность предъявляемых ему обвинений. И с ним не спорили! Не перебивали, не одергивали! А если и задавали вопросы, то никаких ловушек он в них не видел. Ну, теперь-то все разъяснилось, теперь-то законность восторжествует! 2 июня Королев пишет записку прокурору Осипенко, просит вызвать его для беседы. Никто не вызывает. Через неделю пишет Главному прокурору СССР Панкратьеву: «...прошу Вас вызвать меня для беседы с Вами, или с лицом по Вашему указанию... Убедительно прошу Вас не отказать в моей просьбе». В просьбе отказали: никто его не вызывал и на этот раз. А зачем вызывать? Ведь дело-то уже сделано, обвинительное заключение в экономическом управлении уже сочинили. Всего ждал он: новой канители, крючкотворства, казуистики, нелепостей – всего, но только не этого приговора! Осудили безвинного человека – и как! Исподтишка, заочно, даже взглянуть на него не захотели. Проглядывала во всем этом какая-то знакомая по лагерю блатная хамская трусость: пришли и, в глаза не глядя, сунули под нос вот эту бумагу, в которой, кроме имени и дат, не было ни слова правды. «ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по след, делу № 19908 по обвинению Королева Сергея Павловича по ст.ст. 58-7; 58-11 УК РСФСР 28 июня 1938 года НКВД СССР за принадлежность к троцкистской, вредительской организации, действовавшей в научно-исследовательском институте № 3 (НКБ СССР)73 был арестован и привлечен к уголовной ответственности бывший инженер указанного института Королев Сергей Павлович. В процессе следствия Королев признал себя виновным в том, что в троцкистско-вредительскую организацию был привлечен в 1935 году бывшим техническим директором научно-исследовательского института № 3 Лангемаком (осужден)74. В процессе следствия по делу Лангемака он специально о Королеве допрошен не был и об участии последнего в антисоветской организации показал, что знал об этом со слов Клейменова – бывшего директора НИИ-3 (осужден) (л.д. 41). По заданию антисоветской организации Королев вел вредительскую работу по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения (л.д. 21-35, 53-55; 66-67, 238-239). Решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 27 сентября 1938 года Королев был осужден к 10-ти годам тюремного заключения. 13 июня 1939 г. Пленум Верховного Суда СССР приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР отменил, а следственное дело по обвинению Королева было передано на новое расследование (см. отдельную папку судебного производства). В процессе повторного следствия Королев показал, что данные им показания на следствии в 1938 году не соответствуют действительности и являются ложными (л.д. 153-156). Однако имеющимися в деле материалами следствия и документальными данными Королев изобличается в том, что: В 1936 году вел разработку пороховой крылатой торпеды; зная заранее, что основные части этой торпеды – приборы с фотоэлементами – для управления торпеды и наведения ее на цель, не могут быть изготовлены центральной лабораторией проводной связи75, Королев с целью загрузить институт ненужной работой усиленно вел разработку ракетной части этой торпеды в 2-х вариантах. В результате этого испытания четырех построенных Королевым торпед показали их полную непригодность, чем нанесен был ущерб государству в сумме 120 000 рублей и затянута разработка других, более актуальных тем (л.д. 250-251). В 1937 году при разработке бокового отсека торпеды (крылатой) сделал вредительский расчет, в результате чего исследовательские работы по созданию торпеды были сорваны (л.д. 23-24, 256). Искусственно задерживал сроки изготовления и испытания оборонных объектов (объект 212) (л.д. 21, 54, 255). На основании изложенного обвиняется Королев Сергей Павлович, 1906 года рождения, урож. гор. Житомира, русский, гр-н СССР, беспартийный, до ареста – инженер НИИ-3 НКБ СССР, в том, что: являлся с 1935 года участником троцкистской вредительской организации, по заданию которой проводил преступную работу в НИИ-3 по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения, т.е. в преступлениях ст.ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР. Виновным себя признал, но впоследствии от своих показаний отказался. Изобличается показаниями: Клейменова, Лангемака, Глушко; показаниями свидетелей; Смирнова, Рохмачева, Косятова, Шитова, Ефремова, Букина, Душкина76 и актами экспертных комиссий. Дело по обвинению Королева направить в Прокуратуру Союза ССР по подсудности. Обвинительное заключение составлено 28 мая 1940 года в г. Москве. Следователь следчасти ГЭУ НКВД СССР мл. лейтенант госбезопасности Рябов. Пом. нач. следчасти ГЭУ НКВД СССР ст. лейтенант госбезопасности Либенсон. «Согласен». Нач. следчасти ГЭУ НКВД СССР майор госбезопасности Влодзимирский. «Утверждаю». Зам. нач. главного экономического управления НКВД СССР майор государственной безопасности Наседкин. 26 мая 1940 г.»77. На первой странице размашисто, небрежно, толстым черным карандашом: «8 лет ИТЛ. 10/VII-40». И неразборчивая закорючка вместо подписи78. С того декабрьского вечера на Мальдяке, когда плакал он по дороге в зону, узнав, что поедет теперь в Москву, с той секунды жил он надеждой на близкую свободу. Еще шаг, еще один поворот и все – исчез конвоир, нигде нету проволоки, можно сесть в трамвай и ехать домой, и в трамвае все время открыты двери и можно сойти, когда хочешь, на любой остановке, и можно спрыгнуть на ходу и никто не навесит за этот прыжок второй срок! Уже прошедший тюремные университеты, он знал, что бюрократическая судебная машина вращается медленно, неповоротливо и надо набраться терпения. Но он знал и другое, самое главное, с мыслью этой засыпал и просыпался: приговор отменен! И вот снова все вернулось на круги своя. Он вдруг ясно увидел свою палатку, ощутил запах дыма от печки, холодные капли сверху, там, где уходила в небо труба. Палатку они засыпали снаружи снегом, как эскимосскую иглу, но помогало мало: те, кто спал у стенки, часто не просыпались... Опять туда?!! Было десять лет, стало восемь, но какая разница? Неужели те невидимки, которые судили его, не знают, что там нельзя прожить ни десять лет, ни восемь лет, что там и года нельзя прожить! Приговор 1940 года был для Королева во сто крат страшнее приговора 1938 года. Когда ранним июньским утром везли его с Конюшковской на Лубянку, было страшно: тюрьма! Но это была абстрактная тюрьма, и думал он тогда прежде всего о заточении, не ведая о физических и душевных муках его ожидающих, о постоянных невыносимых унижениях человеческого достоинства, о хамском произволе блатных, о синей баланде, желтых сталагмитах промерзших сортиров, о мошке, вшах, холоде, голоде. Теперь само понятие «тюрьма» было наполнено для него совсем другим, душу леденящим смыслом. Теперь он знал, что Колыма – это не заточение, это – смерть! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |

|||||||